「竜のグリオールに絵を描いた男」感想——『始祖の石』の違和感と不可視の束縛

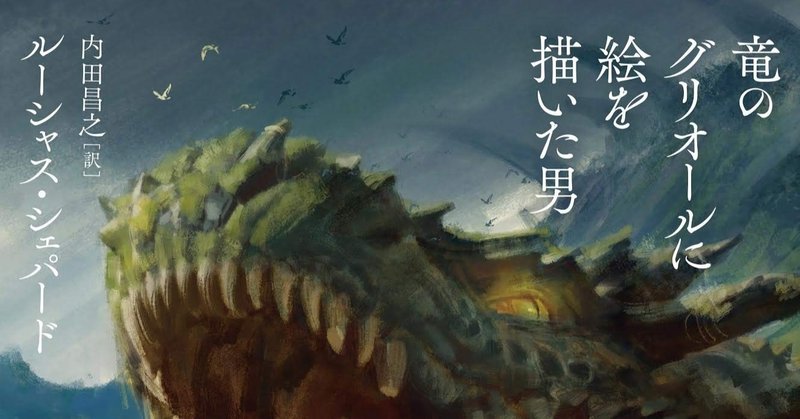

「竜のグリオールに絵を描いた男」

「鱗狩人の美しき娘」

「始祖の石」

「嘘つきの館」

本書は以上の4編に、著者による「作品に関する覚え書き」と、おおしまゆたか によるあとがきから成っている。

解説には、次のように書かれている。

「デビューからしばらくは、膨らんでくるものを抑えこみ、(大きすぎる執筆対象を)コントロールしようと努めていた。(中略) その努力が最も成功しているのは「始祖の石」だ。ただ、その成功は話の枠として古いパルプ雑誌向けの小説の結構を借りていることによる。(中略)そのコントロールや抑制は書き手としてのシェパードの本質には反するもの」だ。

そして「始祖の石」発表の後、シェパードは「書いているものに納得できなくなった」ことを理由に、休筆するのである。

本作を読了して感じた私の違和感は、これによって裏付けられた。つまり、「始祖の石」だけが、4作品の中で明らかな違和感を与えるのである。

収録されている全作品を通して見ると、内「始祖の石」を除く3作には必ず『解放』が描かれていることがわかるだろう。

「竜のグリオールに〜」は竜による束縛から、芸術によって解放される。ここでの竜を、既存の価値観のメタファーとして捉えれば、同時に芸術もまた既存の価値観の中から生まれ出たものであるという円環を見出せる。

「鱗狩人〜」には、竜の体内へと入る以前、出た以降で大きな価値観の変化、つまりは既存の世界からの脱出が見られる。

そして「嘘つき〜」は、言うまでもなく死=脱出の情景が強調される。

しかしながら、「始祖の石」はどうだろうか。確かに終盤における殺人の決意は、今までの思想からの解放と考えれらないわけではない。しかし、どちらかと言うと、グリオールの支配の得体のしれなさ、強固さ、そういったものの中で操られているに過ぎない人間の小ささ、そういった束縛に対する諦めの面が強く打ち出されているようである。

グリオールという、巨大で底知れぬ力を持った竜を巡り、繰り広げられる物語群。あとがきにも書かれている通り、彼が何を象徴しているのかは、作品ごとに異なるだろう。ある時は脱出の対象であり、ある時はそれを後押しする存在だ。しかし同時に、彼は一貫して、現実に我々を規定する見えない無数の束縛(常識とか社会といった構造的束縛)を象徴しているようである。百の顔を持つ竜を使い、著者が今後どのような物語を紡ぎ出していったのか、続刊を追いたい。

いただいたサポートは書籍購入費に使わせていただきます。