星屑のカエル

ずん、ずん――街の遠くの方から、何かを叩くような音が聞こえる。音の正体が分からなくても、僕はどこか懐かしい感覚を覚えた。

「これ、太鼓?8月も終わりなのに――暑すぎる」

それが独り言だったのかどうかは、僕にもわからない。

「でも夜になれば虫の音も聞こえるよ。昔の人は虫の声で涼を取ったなんて聞くじゃない。虫聴きって、知らない?」

僕が返答をしないでいると、それは不思議そうにこちらを覗き込んだ。彼は表情まで変えて、しまいには口角まで上げてみせた。まるで生きているみたいに振る舞うぬいぐるみについて、僕は考えざるを得なかった。

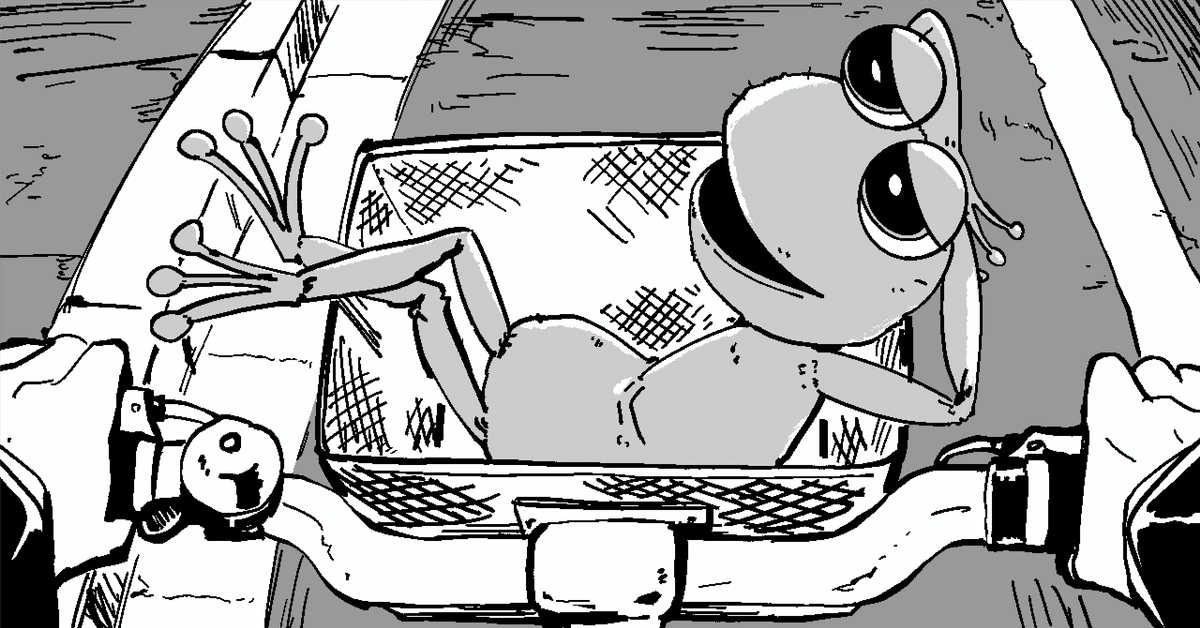

自転車のかごに丁度収まる程度の、何のキャラクターでもない、変哲のないカエルを模したぬいぐるみ。両生類のくせにふわふわの毛で覆われて、しかし目玉の部分が飛び出して、妙にリアルな造形だった。

「8月は暑い。君が気に病んでも、怒りを表しても、それは変わらないよ」

緑色のふわふわから発せられる知ったような言葉。これが僕の妄想の産物だとしたら、もう少し可愛い性格にどうして出来なかったのか、自分自身を問い詰めたかった。

「たしかに。君がまるで生きているように振る舞うのも、もう見慣れたし、変わらない日常だ」

カエルは僕の表情を読み取るようにじっくりとこちらを眺めている。

「ぬいぐるみが自転車のかごに入って持ち主と会話をするのは、一般的といえば一般的だよ。皆も一度は経験があるだろう」

それは凄い世界になったものだ。いや、僕が知らないだけで、世界はこんなにもへんちくりんだったのか。

自転車のハンドルを操作して、車道から歩道への縁石を乗り上げる。かごの中のカエルは衝撃で一瞬浮いて、「ぐえ」と鳴き声を漏らした。

公園の脇を抜けていく間、大きなクヌギの木陰に入り、ほんの少しだけ涼しい空気が体を巡った。ずん、ずん、という太鼓の音が遠い空にこだまする。太鼓の音の少し後に、今度は弾けるような轟音が、ばん、と鳴り響いた。僕は木陰の下で自転車を止めると、シャツの袖で額の汗を拭った。

カエルへ手を伸ばし、彼が手に持っているものを要求する。

しばしののちに、カエルは腕に抱えたペットボトルのお茶を私へ差し出した。もうすっかりぬるくなったそれで水分補給を終えると、また彼へそれを返す。カエルはそれが自分に課せられた重要な使命とばかりに、両脇で大事そうにペットボトルを抱え込んだ。

「こんなに暑いのに、君はよく干からびないね。両生類なのに」

そう言うとカエルは、ぐえぐえ、と笑った。

「僕はカエルだけれど、それ以前にぬいぐるみだからね。カエルの偽物だ。偽物のカエル?どっちでもいいけれど、とにかく君達人間のような生物種とは根本的に起源が違うから」

起源?それは面白そうな話だ。

「それは君が汚れると動かなくなることと関係あるの?こんな暑い日にクリーニング屋に君を取りに行かなくちゃならないことと」

「あまり皮肉ばかり言うものじゃないよ。君の性格が悪くなってしまう。私はこれでも感謝しているんだ。けろけろ」

僕はふう、と息を吐いて、天を仰いだ。大きなクヌギの葉の向こう側で、ぎらついた太陽がぱちぱちと瞬いていた。あまりにも暑すぎるからか、公園には僕とカエルの他には、誰も見当たらない。陽の光を直下に受けて、熱を帯びた砂場の砂はまだ来ない客を待ち続けている。

「せっかく君を迎えに行ったし、祭りでも見に行こうか」

今年の夏も、もう終わる。あと何回、僕は夏を迎えるだろうか。

肩にカエルのぬいぐるみを乗せた成人男性。僕が持つ一般常識においては、やや珍しい部類に入るものだと思うのだけれど、人混みの中で僕の姿を奇異に見る人間は、ほとんど見当たらなかった。僕が世間に疎いだけで、自発的に人の肩に乗ってバランスを取り捕まっているぬいぐるみというものは、本当に普遍的な日常なのかもしれなかった。

「おい、おい。フランクフルトが600円だ。すごい。すごい高いぞ」

僕の肩に乗るぬいぐるみは、出店を通り過ぎる度に高いだとか珍しいだとか、いちいち僕にコメントを寄越してくれた。お陰で一人で祭りに来ている寂しさのようなものは全く感じずに済みそうだった。

歩行者天国になった旧道に両脇に出店が遠くまでひしめき合って、大量の提灯が屋台の上に並んでいる。目を細めると提灯の光が混ざり合って、ずっと遠くまで続く一本の赤い線のようになった。浴衣を着た中高生のグループのすれ違う。その手に握られた小さなクレープ。バナナとチョコが入り乱れた、弾けるような若さ。空はもう、次第に蒼くなり始めていた。

僕は人の川から逃れ、屋台に並ぶ人の列の最後尾に付いた。

「おい君、まさかフランクフルトを買うのか?凄い高いが大丈夫か?たかがソーセージに600円の価値があるのか?」

カエルは興奮気味に僕を問い詰める。僕の前に立っていたカップルが、カエルの言葉に反応して少し笑ったようだった。

「君ね、お店の目の前でそんなことを言うものじゃないよ。恥ずかしいだろ」

カエルは、あっ、と声を漏らし、それから口を手で覆った。

「すまない。祭りは初めてで、興奮してしまった」

僕と君の付き合いは、僕が君をクレーンゲームで手に入れた半年前から始まるが、果たしてカエルはいつから生きているのだろうか。いや、そもそも生きているという表現は適切だろうか。

僕の前に並ぶカップルがフランクフルトを受け取ると、彼らは去り際にカエルと僕に手を降った。あまり社交的でない僕はどぎまぎしてしまったけれど、カエルは楽しげに、けろけろ、と手を振り返していた。

僕は店主からフランクフルトを受け取ってから、旧道から一つ奥の道のビルの生垣に腰を下ろした。人の川と祭りの熱気の直ぐ側に、蒼い静かな夜の気配も感じられる。夜風は少しだけ涼しくて、どこかから、虫の音も聞こえた。天は赤と青の中間で、淡いグラデーションの空が広がって見えた。

カエルは興味津々にフランクフルトを眺めては、顎に手を当て何かを思案しているようだった。

「君は一体、どういう起源で発生しているの?」

僕がそう聞くと、カエルは顎に手を当てたままに僕を見上げるのだった。

「私は糸と綿で出来ているよ。こういう形が作られて、発生した」

「もう今じゃなんとも言えないけどね。糸と綿を組み合わせてカエルの人形を作っても、普通は喋ったりしないと思うんだけど」

フランクフルトを一口ほおばる。水風船を叩く音が目の前を通り過ぎていく。

「君の言いたいことはわかる。けれど、では君は、君がどうやって発生したのかを説明出来るのかい?」

「……そりゃ、両親から発生したんじゃないの?まあ、見てはいないけども」

カエルは僕の膝に深く座ると、遠い空の向こうを仰いだ。

「短期的にはそうかもしれない。しかし君の起源はもっとずっと古い。君の発生は、この星の発生を遠因としている。君は根本的に星屑で出来ているんだ」

「地球が発生したから、人間が発生した、みたいな話?」

「星屑が急に話しかけてきたら、君は驚く?」

わかるようでわからない、屁理屈のような話だと思った。確かにそうかもしれないけれど、この話の筋とは違うような気もした。

「夜はもう近いけれど、星はあまり見えないね」

食べ終えたフランクフルトのごみは、手に持ったままだとどうも邪魔な感じがした。ゴミ箱を探して辺りを見回していると、カエルがそれを欲しがったので、汚れをハンカチで拭ってから手渡した。

フランクフルトの串を杖のように振り回して遊ぶカエル。眼の前を通る小学生達がカエルを見てきゃあ、と喜んだ。カエルはまた、けろけろ、と手を振り返した。

「例えばね、君は空に星が見えなくてもその存在を疑わないだろう?日常というものは、連続に裏付けられた信頼で成り立っている。物事の普遍性なんて、ただそれだけで十分に成立するんだ」

確かに、そういう意味ではカエルの存在を疑う者に出会う機会は、めっきり無くなった。何であれば、さっきから黄色い歓声を上げられる人気者だ。

「けろけろ。実をいうと、私も私の起源を詳しくは知らないんだ。けれど私にとって私の存在は普遍的だ。だから、疑問に思うことはないよ」

会話の好きなカエルのぬいぐるみは、話を煙に巻くのも上手らしかった。僕はますます彼の起源が気になったけれど、確かに彼と共にある日常が普遍的であることも、また事実だと思った。

「世の中は不思議なことだらけだ。でも不思議がやがて不思議じゃなくなると、常識に変わってしまうんだね」

僕はビルの壁面に背中を預けて、カエルと同じように深くその場に腰掛ける。空の蒼さはその色を増し始め、静かな星の輝きが目に届いた。

カエルはそれから、どういう意味かは分からないけれど、けろけろ、と一言だけ鳴くと、それからはすっかり静かになった。

わあ、という歓声がここまで届く。地面から突き抜けるように放たれた光が、中空で火花になって散って鳴いた。

ビルの隙間から眺める花火。

こんな夏の日も、やがて忘れられない日常の一幕になるような予感がした。

著/がるあん

絵/ヨツベ

よろしければ、サポートお願いいたします! いつか短編集の書籍化も実現したいと考えております。