「歩く、深呼吸、奥入瀬渓流」

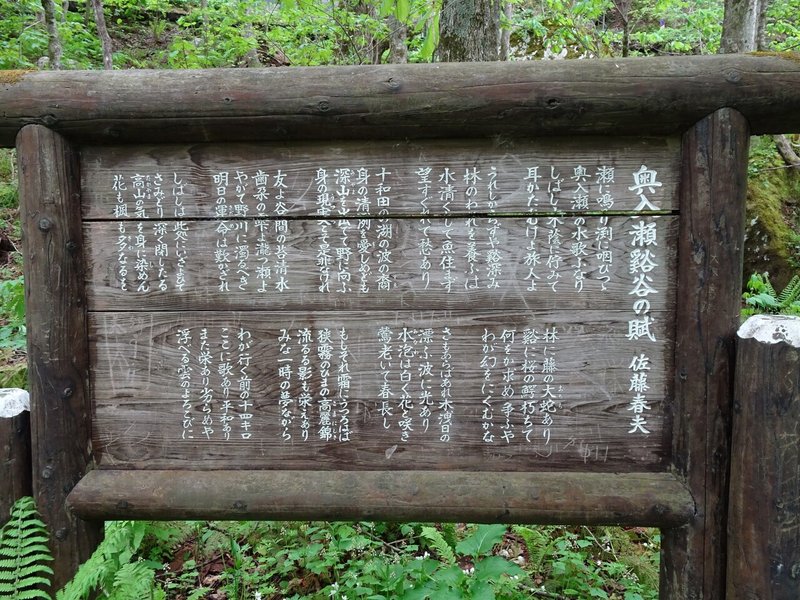

全長約70kmの奥入瀬川。その上流、十和田湖子ノ口から焼山までのおよそ14kmを、奥入瀬渓流と呼ぶ。青森県、岩手県、秋田県にまたがる十和田八幡平国立公園内にあって、国指定の特別保護地区であり、天然記念物である奥入瀬渓流は、敷地内への植物・石等の持ち込み、持ち出しの一切禁止された、国内有数の水と緑溢れる大自然である。

いつになく肌寒さの残る五月某日、いつかの再会を冀っていた奥入瀬渓流を訪れる機会を得た。初めて彼の地へ足を踏み入れたのが2019年の9月であり、まさかこんなに早く再訪叶うとは思いもよらぬ事だった。だが青森が私を呼んだのだ。呼ばれれば行く。喜んで行く。呼ばれなくても張り切って行く。今回は一人ではなく、妹を連れて行った。

二泊三日の行程の内、奥入瀬渓流を歩くのは二日目であった。前回はホテルのバスで「雲井の滝」まで運んでもらい、そこから上流へ向かって散策しながら一人十和田湖を目指したのだが、何分不慣れな土地であり、行き交う人も不定期には現れたけれど、連絡手段も持たない自分が無理をして、万が一にも行方知れずになってはいけないと思い、志半ばで引き返したのである。ホテルの朝食ビュッフェを食べ過ぎた影響も多分にあった。その点大いに反省し、今回の旅では同じ轍を踏まぬよう、同行の妹にも十分云い聞かせてから朝食に挑んだ為、大いに食べた事は食べたけれども、トイレ難民にならずに済んだ事を先ずは判然させておく。一見どうでもよい事と思われるかも知れないけれど、人間どんな環境下にあっても生理現象は無視できない仕組みになっているのである。トイレはぽつり、ぽつり、ある事はある。だが訪れになられる方は十分御注意頂きたい。

新緑薫る五月の散策であるけれど、山の中であり常に水の傍であるから、防寒対策が必要と考えた。半袖シャツにフードパーカーを重ね、雨天時のランニングの為に買ったウィンドブレーカーを羽織った。帽子にサングラス、マスクも人の多い内はつけた。持ち物は出来るだけ軽くしたいが水筒は欠かせない。ホテルで温かいお茶を手ずから準備した。後はデジカメやタオル、ノートにペン、ポケットティッシュやウエットティッシュは必須である。

体調は万全。今回もバスで雲井の滝まで行き、そこから十和田湖を目指すことにした。私にとっては再挑戦であるから、何としてもこの眼に十和田湖を映したいと、旅の前から意気込んでの出発であった。だが一番の目的は、あくまで奥入瀬渓流を堪能する事にある。この地へ降り立って、自分の目で見て、自分の肌で直接触れる自然のそこはかとない営みを実感して欲しい。そして行き着く先に湖が姿見せてくれたら一層嬉しい。スニーカーの両足が早く歩きたいとうずうずしていた。実はへとへとのくたくたになってホテルへ戻るのが楽しみなのである。

さて、それでは、全身全霊で味わう奥入瀬の旅へ出掛けようか

奥入瀬渓流には、名前のついた滝が14本ある。全て趣が異なり、誰が何処を切り取っても絵になる。その水の透き通るように清らかなのは、言葉で語り尽くせぬものがある。水流が何処までも美しいのは、正に自然の営みの成せる技なのだ。奥入瀬渓流は落葉広葉樹が多く、中でも山毛欅林が圧倒的に多い。大地へ積もった落ち葉などは、4・5年をかけて腐葉土になる。そこへ雨が降り、ゆっくりとろ過される為奇麗な水になるのだそうだ。この地が「緑のダム」と呼ばれる所以である。また奥入瀬は苔の生地としても有名である。因みに泊まったホテルの各部屋には、苔を楽しむ為のルーペが常備されている。

ホテルから我々を渓流の中流域まで運んで下さったバスの運転手の方は、道中で奥入瀬渓流の豆知識を存分に語って下さった。文字のみで知識を追うよりも、景色を目の前にしながら話を聞く方が大変よく頭に入って来る。私はノートを取り出してペンを走らせながら、窓の外へ思い馳せた。上に語った話は、この運転手さんのお話によるものである。いつか14km、余す事無く歩いてみたい。そんな希望新たに抱く程、バスから眺める間にも名所の多い渓流である。

雲井の滝に到着して我々はバスを降りた。いよいよ奥入瀬渓流散策の本格スタートである。先ずは道路を渡って雲井の滝を眺めに行く。

前日の雨で足元は泥濘んでいる箇所が多いから、今日は足元へも注意が必要である。空気は冷たく、くもり。たまに日差し。いざ参る。

ここまで来ると十和田湖まで2㎞を切る。どうやら辿り着けそうだと期待に胸が高鳴る。空模様の移り変わりが激しく、木々の隙間から覗く空は刻々姿を変えて行く。気温は低いままで、半袖になる隙が無い。寧ろ雨がぱらつく為にフードを被って歩いた。しかし雲が切れて太陽が顔出すと、緑の狭間から差す日の恩恵が背中に優しくて、温もりが心身に染み渡った。そして、空気がどこまでも清浄で、見渡す限りに美しい。屡々立ち止まっては両手を広げて深呼吸する。心が喜んでいる。生き返るようである。

銚子大滝を上ると、やがて流れは穏やかになり――

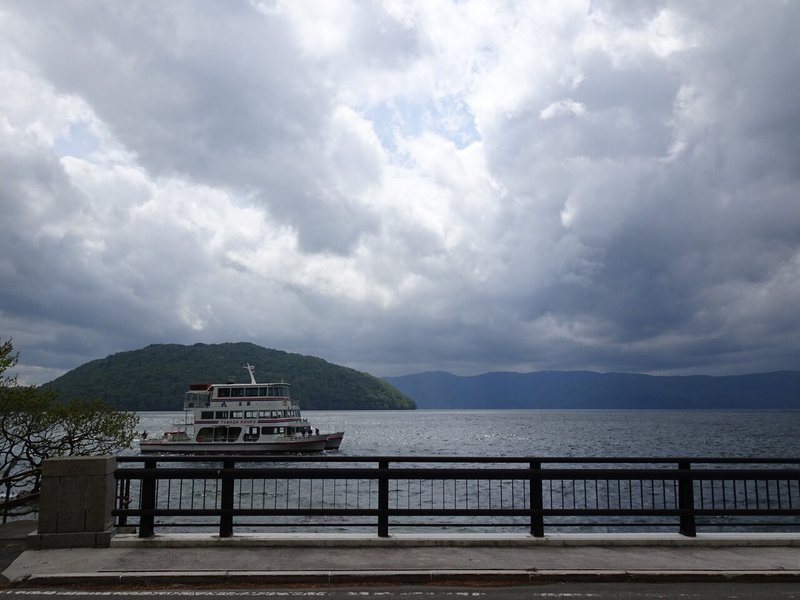

ここが丁度十和田湖との境界になるだろうか。橋の向こうに見えるのがまさしく十和田湖である。

私は遂にやったのだ。念願の十和田湖をこの眼に映す事を叶えた訳である。写真を御覧頂きたい。雲立ち込める空がお分かりになるだろうか。燻っていた雨雲が迫っているのである。波立つ湖面が伝わるだろうか。息が出来ない程の強風である。それでも意地になってカメラのシャッターを切っている。雨はどんどん酷くなり、ここだけ真冬の風が吹いている。身を切るほどの冷気を五月になって浴びるとは、日本はやはり、広い。

もっとじっくり味わいたいと思いながらも、連れが寒がっている。私も実は寒い。本当は十和田湖を見ながら昨日八戸駅で買ったりんごのどら焼きと水筒の温かいお茶で休憩しよう等と目論んでいたけれど到底実行できそうにない。だって寒いんだもの。雨が降って来るんだもの。

我々はどうにか十和田湖を目に焼き付けた積りで、早々来た道引き返す事に決めた。

この後暫く雨の中を歩き、雲が途切れては雨が止み、また降られてを繰り返しつつ歩いた。泥濘に注意して歩き続けた散策路であったから、帰りは道路沿いの道へ上がってアスファルトを歩いた。こちら側にも滝が現れたり、切り立った崖が続き荘厳である。

そして今日一番の日差しが降り注いだ瞬間を捉えたのがこちらの一枚である。緑の妖精がそこら中に座り込んで揺れている様な気のする。苔生した岩肌が楽しい。保護の為の手入れはする。けれども出来得る限りそのままの自然を維持する。ここはそうして守られて来た大地であり緑である。散策路の途中へ横たわる木も、川の流れの最中に浮かぶ倒木も、全部がその象徴であった。

そうだった、守られているのは我々の方なのだった。触れさせてくれてありがとう。御蔭でたくさん歩いた。凡そ13km、4時間越え。たくさん深呼吸した。溢れんばかりの喜びに浸った。

青森の魅力が尽きない。まだまだ来なくちゃ到底味わい尽くせそうにない。今日は奥入瀬渓流に的を絞って語ったものであるから、今度の青森旅の美味しい話なんかはまた別の機会に語るとしようか。それと、いつも通り体幹トレーニング等を朝の内に全て熟してからの散策であったけれど、4時間くらいじゃへとへとにはならなかった。次はもっと酷使して遣りたいと密かに思った次第である。

写真多めで長くなりましたが、御覧頂きありがとうございました。奥入瀬渓流はいつでもあなたを受け容れてくれると思います。是非一度、お訪ねになられてみてはいかがでしょうか。

令和四年五月

文と写真・いち(時々妹)

奥入瀬渓流の後先話はこちらです。

お読み頂きありがとうございます。「あなたに届け物語」お楽しみ頂けたなら幸いにございます。