蹲踞(そんきょ)の意味を、縄文人の骨から紐解け。

蹲踞

〜SONKYO〜

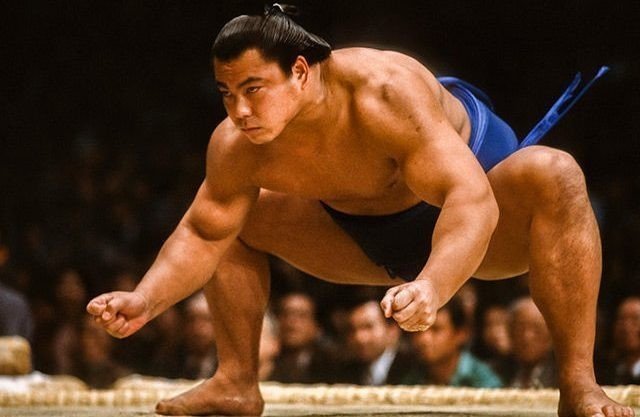

現代でも、剣道の試合や

お相撲さんがやっているのを見たことある人も多いかな?

ほら、こんなポーズ。

その歴史は謎に包まれながらも、スポーツ、武道だけでなく、

古代神話から、歴史ある伝統芸能のセカイにも残っている。

また神道、宗教の風習などにも見られ

現代においても、神職に関わる者、宮司や巫女さんの基本坐法の一つともなっている。

100キロを優に越える力士たちの蹲踞。

弓道でも、蹲踞、また跪坐(きざ)姿勢での打ち方が残っている。

剣道の試合でも、こんな感じ・・・

ちょっと見えにくいが、神社の儀式などで見られる「膝閉じバージョン」蹲踞

(※開き蹲踞よりも難易度高め)

そもそも「蹲踞(そんきょ)」とは、何なのか。

調べてみると分かるが、その情報は驚くほど少ない。

そしてやってみるとわかるが、この姿勢・・・

けっこうキツイのだ。^^;

一見、不合理にも見えるこの姿勢には、いったいどんな意味が隠されているのか?

蹲踞の意味、効能

実は、人体端末科学的に、これほど理に適ったフォーム(姿勢)はなく

頭(脳)ではなく、腹(丹田)という収束点を浮かび上がらせ

人体のもつ時空同期並行計算機能を最大化させるため

上虚下実の「下腹重心」を体得し、集合無意識=亜空間知能を牽制するためには避けて通れぬ道なのだ。

日出る国から、蹲踞の封印を解く時

相撲は、元来、勝ち負けを競うスポーツとしてではなく、祭り、神事として行われてきたものだった。

その起源を辿れば神話にまで行き着くともいわれる長い歴史をもち(諸説あり)、旧約聖書では、ヤコブと天使が相撲をとったとも・・・

そんな謎多き日本の伝統文化である相撲の独特さ、他のスポーツとの大きな違いの一つとして、試合開始の合図は第三者(行司)ではなく、勝負を行う両者に委ねられるという点がある。

そう、互いの呼吸(氣)を一致させるその瞬間に向かって、

思考を超えた領域、その暗黙知へ人体を至らせるために、

塩によって場(土俵)を清め、「蹲踞」が繰り返される。

弓、剣の道において、現代でも蹲踞が残っていることも、

相撲と同じく互いの呼吸を感じる、まさに生死をかけた戦いとして、その極限の世界にあった武士道が起源にあるからこそ、

究極体育メソッド「蹲踞」によって肚(はら)の感覚を研ぎ澄ませていた、その名残りであろう。

そう考えれば、もっとも厳格であるべき神職においても蹲踞という風習が見られることも不思議なことではなく、

自我をおさめなければ、神に仕えることなど許されないと、頭の思考ノイズ=煩悩を戒めるために行われていたのではないだろうか。

しかし、昨今では、そんな高潔な立場にあるべき宮司が醜い事件を起こしてしまう程・・・

富岡八幡宮の宮司殺害事件(引用:http://news.livedoor.com)

もはやその本質を知る者は消え、形骸化してしまったのが現実。

この事件は、奇しくも「横綱の聖地」といわれる富岡八幡宮で起きてしまった事とも重なるようにして、時を同じくして起こった、横綱の傷害事件に相撲界も揺れた・・・

【貴ノ岩への暴行で日馬富士が引退】貴乃花親方が次に狙うは「白鵬のクビ」か?!

貴ノ岩を殴って頭部を負傷させた暴行事件が表沙汰になって、横綱・日馬富士が引退した。

(引用:https://news.nifty.com)

そう、残念ながら、上っツラの形式だけが残っていたとしても、その本質的意味を知る者がいないように

「神職者も、横綱ですらも、本物の蹲踞はできていなかった」

という衝撃の事実を・・・

地球で一番、腰肚を大切にしてきた歴史を持つ国に生まれたあなたには伝えなければならない。

ホンモノの蹲踞とは何なのか?

蹲踞とはカタチだけ真似たところでは、何万回繰り返したところで意味はない。

単なる健康法としての効果は多少あるかもしれないが、本来の目的はそんな浅いものじゃない。

体育の鬼として知られる肥田春充ですら、その飽くなき探究心と丹田稽古の末、何年も掛かってようやくその本質を掴んだと語るほど。

一朝一夕で手に入れられるものではないのだ。

しかし、一度その境地に足を踏み入れたら、人体の秘めたるその脅威的な可能性から目を背けることなどできないのだろう。

例えば、こちらもカタチは蹲踞をしているようにみえるが・・・

実は、まったく出来ていない。

もうウンコだ。いや、それはウンコに失礼だ。

炎の前でお経唱えてりゃ、それっぽく見えるが、もしかしたら頭の中では「終わったらどこに遊びにいこうかなぁ」なんて考えてるかもしれない。

要は、ただ格好だけイキってるハゲチャビンということだが、昔の日本には、肥田氏をはじめ、現代とは比べ物にならないくらい肚を知るツワモノたちがゴロゴロいた。

日本が骨抜きにされるまでは・・・

「蹲踞」とは改めて何なのか。

それは、神事特有の儀式として捉えると、ほとんどの人には関係のないことのように思えるかもしれないが、そんなことはない。

もちろん、武道家やスポーツマンに限ったものですらなく、「人間」である以上、忘れてはならないものがそこにある。

日本の伝統的風習の中に、蹲踞(つくばい)というものがある。そんきょと同じ字だが読み方が異なる。

お客が他人の家に入る時には、まず庭にあるつくばいで手を清め、口をすすぐ。

低い位置に設置されているので、つくばう=しゃがむことから、この名がついたという。

こうして、それは武士だけでなく、百姓でも、商人でも、たとえお殿様であろうとも

人と人とが礼節を持ち、こうして常に肚感覚を養うことで、頭の固定点を取り払い、他者との関係性を築いていた名残り。

今や僕らは、頭の中の世界で、他人と関わっている。

疑心暗鬼な世の中に慣れすぎて、いつの間にか腹を割って関わる感覚を失ってしまったのかもしれない。

今ではどこもかしこも西洋かぶれて、腹の据わらぬ情けない現代ニッポンだが

遥か昔から「蹲踞」という風習は、もはや日常的に行われていたことが分かっている。

それが、10000年以上もの長きにわたって、平和な社会を創り上げていたといわれる「縄文人」たちの存在だった。

失われた平安〜縄文の世と蹲踞面〜

考古学者が、彼らの骨を調べた結果、判明したこと。

それは、縄文時代には争い(暴力)による死亡率が極端に低かったという事。

そして、現代人は退化して小さくなってしまった「蹲踞面」という骨が、異様なほど発達していたことが分かっている。

縄文時代は“平和”だった 暴力死亡率は1.8%――「戦争は人間の本能」は誤り?

「戦争は人間の本能である」という国際的な主張の再考を促し、考古学・人類学の視点から、戦争の原因を探る可能性を示唆している。

「いつから人間は戦争を行っていたのか」という問題は、これまでもさまざまな観点で研究、議論が進んできた。ヨーロッパを中心に狩猟採集民時代の大量虐殺を示唆する人骨が発掘されるなど、先史時代から「戦争は人間の本能である」とする主張も根強い。同研究グループは、これらの主張はあくまで欧米やアフリカのごく一部で発掘された人骨データによるものであり、人類全体に一般化できるかを疑問視してきたという。

研究成果を受け「戦争が人間本能に根ざしたものと簡単に言うことはできず、他の要因にその原因を求めなければならない」と示唆。戦争や紛争を回避するには、環境や文化、社会形態など、外部的な要因の見直しと解明が必要――と結んでいる。

(引用:http://www.itmedia.co.jp)

わたしたちがソファーでくつろぐように

なんと縄文人たちは「蹲踞」をイス代わりにして、休む姿勢として取っていたという。

蹲踞は英語で「ジャパニーズスクワット」と呼ばれることもあるほど、特に西洋人はこうしてしゃがむという動作が大のニガテである。

しかし、今や日本人が和式便所も使えないほどに、そのカラダは変化

・・・否、退化した。

そんなサムライ魂は完全に失われたかのようにも見えるこの国で、

時空を超え、縄文を彷彿とさせるほどの蹲踞面を授かった漢が日本にいる。

それは人類が頭の先っぽ(脳科学)で作ってきた戦争経済の終焉。

そんな臍科学の到来、 RADIOSONICSへと舵取りを行うために、

これからこの星に一大ムーブメント、本物の「祭り」を起こす準備にこれから取り掛かる。

頭ではAIに敵わないかもしれない?

なら、失われた体育文化「蹲踞」を学べばいい。

ロボットが算出できない「ぬくもり」の答えがそこにある。

そして、ゆっくりと、しかし確実に見えないところで時代は動きはじめている。

当局はこのワード解説文書、コードネーム【青春エイリアンズ辞書】を読み解ける有志を募るため、これらの文書を公開、引き続き調査を続けるものとする。