花の死生観 日本精神の行方

八ヶ岳の麓の春は遅い。

3月半ばではまだ肌寒く、桜の蕾も固い。

そんな折、若い友人のKさんから連絡が入った。

遺言書を作るから、私に証人になって欲しい、とそう言うのである。

彼はまだ40歳代半ばの働き盛りの男性である。

何事かと思って駆けつけると、つい先日、彼は医者から余命宣告を受けたというのである。

狼狽する私に対して、当の本人はいつもと様子も変わらず、まだピンと来ていないというのが実感らしい。

彼は進行性の癌を患っていて、もはや手術による回復も不可能なのだという。

何故そんなになるまで、と言いかけて、私は口をつぐんだ。

彼は父の死後、受け継いだちいさな会社の代表をしていて、この十数年、父の残したものを守ろうと必死に働いていた。

世間の激しい動向にも翻弄されながら、彼は自分の健康など後回しにしていたに違いない。

彼は一度結婚して家庭を持ち二人の子どもを得たが、程なく離婚し、その後は母と二人で会社を支えてきた。

余命宣告を受け、今回遺言書を残そうとしたのは、法律上、このままでは相続人は別れた子どもたちになり、そうなれば彼の財産は全て無くなり、守ってきた会社の経営すら覚束なくなる可能性がある。それをどうにかしたいという思いだった。

余命宣告では長くて3ヶ月、2ヶ月かも、1ヶ月かもしれないという。

遺言書の証人の件は快諾したものの、私の心は晴れなかった。

帰り道、川沿いの道を歩いていて、ふと見上げると、桜並木の固い蕾が目に入った。

ひょっとしたら、彼は今年の桜を見れないかもしれない、そう思うと、いたたまれない気持ちになった。

瞬間、私は眼を閉じ、脳裏に、時が来て、散る桜が花吹雪となって舞う様子を思い浮かべた。

彼の命が出来るだけ長く続くことだけを願った。

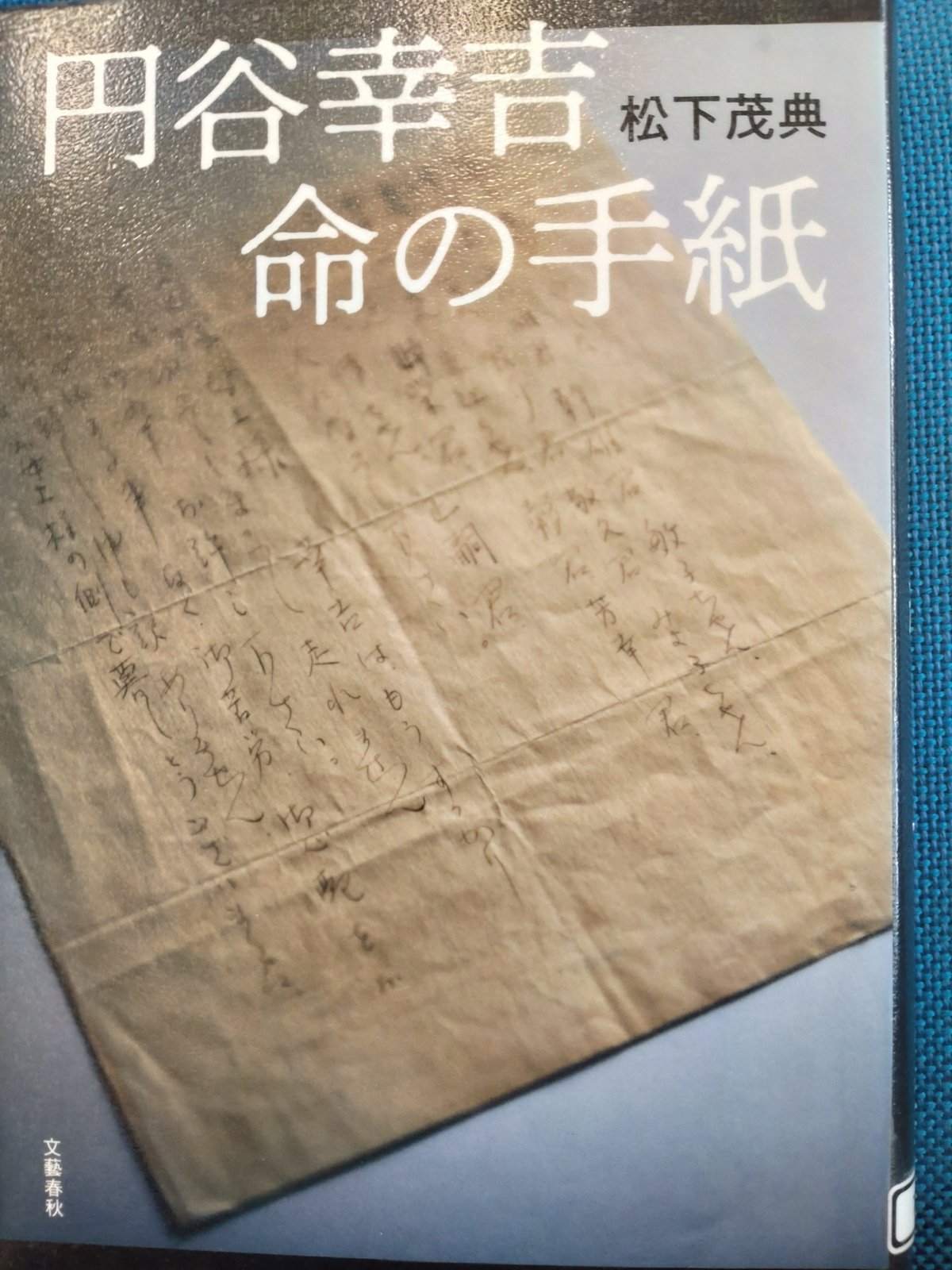

数日後、図書館で何気なく手にした本があった。

円谷幸吉、自衛隊員でもある彼は、1964年、アジアで初めて開かれた東京オリンピック、マラソンで三位となり、陸上競技で唯一メダルを取った人物である。

彼は一躍、国の英雄になったが、二大会連続での活躍が期待された次のオリンピックが開催される前に、もう走れないと遺書を残して、自死してしまう。

円谷の死は当時センセーショナルに報道された。各界に波紋を呼びそれは文壇にも及び、川端康成や三島由紀夫がその死に対して投稿した。

それもこれも円谷の残した遺書が素朴に人々の胸を打ったのである。

父上様母上様、三日とろろ美味しゅうございました、から始まる家族に宛てた遺書は、親族が振る舞ってくれた食べ物のそれぞれに、敏雄兄姉上様、おすし美味しゅうございました。勝美兄姉上様、ぶどう酒、リンゴ美味しゅうございました。巌兄姉上様、しそめし、南蛮漬美味しゅうございました。と続いていき、その後には、数多い甥や姪たちの名前をそれぞれに上げて、立派な人になってください、と告げる。

彼はその後にこう言うのだ。

父上様母上様、幸吉はもう疲れ切って走れません。

そして、幸吉は父母上様の側で暮らしとうございました、と、結んでいる。

川端康成はこの遺書を、千萬言もつくせぬ哀切である、と評し、自分には書けないと稀代の美文家らしくその文体に目を止めた。

三島由紀夫は、孤高にして雄々しい自尊心、と題して円谷幸吉の死を語った。市川団藏の自決と合わせて、円谷幸吉の死を美しい見事な死である、と評した。

その後に円谷幸吉の死を分析して、円谷が職業柄手にしやすい銃を使わず、毒薬にも頼らず、剃刀で自害したことを評価した。

そして、世間が好き勝手に円谷幸吉の死を語るのを制止しながら、自分は独善的に己の美意識でその死を語っている。

三島らしいと言えば三島らしい。

だか、私とて人のどんな死に対しても語るべき何物をも持ち合わせてはいないが、その時の三島の発言には、どうしても納得が行かなかった。

かつて沢木耕太郎が書いた「長距離ランナーの遺書」を私は読んでいて、その辺のことはあらかた知っていたが、今回、円谷幸吉の死に関する新しい作者の本を思わず手にしたのは、きっと、思いがけず余命宣告を受けて遺言書を残そうとしているKさんのことが脳裏にあったからに違いない。

春という季節が希望に満ちた季節なのか、私は知らない。

厳しかった冬が去り、樹々は蕾を膨らませ、鳥たちは奥ゆかしくさえずり、花々はその開花を待っている。

間違いなく期待に膨らむ季節であるが、その一方で、期待とは裏腹にたとえようのない漠とした不安や焦燥がその空気には含まれていて、私を憂鬱にする。

春になれば、花が咲く、桜が咲く・・・。待ち焦がれて、美しく、しかも儚く、潔く、そんな桜に昔から日本人は己の人生と命を映して、感じてきた。

願わくは 花の下にて春死なん その如月の望月の頃

有名な西行の歌である。

満開の桜並木のほんのり薄暗い道で、少しずつ散り始めてきた桜を見上げては、毎年その歌を思い起こし、脳天気な私ですらさすがに達観した歌人の死に対する覚悟のようなものを感じていた。

4月の初め、Kさんは私を証人として、自分の財産を全て母親に渡すという、遺言書を残した。

立派な遺言であった。

彼は事務的な遺言の文言の後に、付言事項として、こう記した。

父の死後、これまで私は母さんと会社の事、生活、と色々共にしてきました。

自分のことよりも私のことばかりを優先した母の深い愛情に感謝に堪えません。

私は母を見送る覚悟、墓を守る覚悟をしていたのにそれが先に亡くなることとなり、考えたのは母さんのこれまでの愛情にお礼をしたい。ただそれだけです。

母さん心からありがとう。

その言葉は余りに素朴過ぎて、円谷幸吉の死に対して三島由紀夫が評したような、孤高にして雄々しい自尊心、らしきものは一切感じられないが、私は何故か円谷幸吉の遺書と同じ印象を覚えて、心打たれた。

春遅い八ヶ岳にも桜が咲き始め、桜並木の道に佇んで、私はKさんが今年の桜を見ることが出来たのが、しんから嬉しかった。

と、その時、河原の桜を見ることもなく、視線を上げて山際の方向に眼を向けているひとりの人に気付いたのである。

山肌はまだ枯野のように殺伐と見えたが、その人の視線を追うと、そのをちこちに山桜がぽちぽちと咲いているのが見えたのだった。

私は勝手に、日本人の花の死生観を、美しく儚く散る桜吹雪の下のイメージで捉えていたのだが、考えてみれば西行を初めとして、昔の人が歌った桜は新しいソメイヨシノではなく、昔ながらの山桜だったのだ。

遠くの山にぼんやり薄紅色にぽつりぽつりと咲く山桜は、一斉に美しく咲き誇るソメイヨシノに比べて、華やかさはないが、薄闇に浮かんだ灯明のように暖かく、懐かしく、見えた。

もし突然余命宣告をされたら、私はどうなるのだろう?

Kさんのことがあってから、時々そう思う。

Kさんと違って私は既にそこそこの年齢だから、当然ありうることだけど、死に対する覚悟のようなものは、まだない気がする。

そんな時、私は昔の人が残したある歌を知ったのである。

つひに身の 煙とならむ果てはなほ 花に立ち添ふ霞ならまし

腑に落ちるものがあった。

この歌の世界には、死に対する徒な恐れもなく、生に対する未練も悔恨もなく、淡々として死を受け入れて、しかもまた、身が煙と果てたら、花にかかる霞になるだろう、と歌うのだ。なんという清々しさ。その光景が私の心を明るくした。

こうありたい。

私はそこに受け継がれてきた美しい日本の精神と、己の花の死生観を見出した気になって、本当に嬉しかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?