3.11に思う持続可能な社会とは?

東日本大震災から12年を迎えました。

そんな本日も大きな地震が。

「天災は忘れた頃にやってくる」

と言いますが、忘れる前に、次から次へと地震があります。

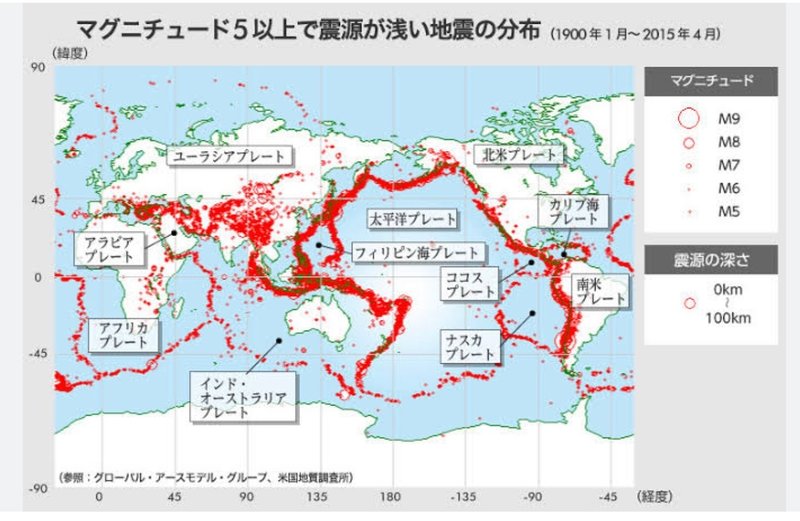

環太平洋造山帯に立国している日本ですから、地震を避けることは不可能です。

そんな中、取り沙汰されているのが『南海トラフ地震』

この地震でによって起こる『半われ』が今までにない大被害をもたらす可能性が高いということを千世さんのこちらの記事で初めて知りました。

半割れ(はんわれ)とは、地下の岩盤破壊を「割れ」と表した上で、過去に繰り返し地震が発生した震源域において、例えば、西側半分が割れて大地震が起きた後に、残る東側半分も連動して割れて、地震が発生する現象を指す言葉である

西日本で起こった後に東日本でも連動して地震が起こる。(その逆パターンもあり)

千世さんの記事中に書かれた大地震は次のとおり。

※以下は、私の記憶に残る限りの大地震です。

・阪神・淡路大震災ー1995年1月17日

震度7、M7.3鳥取県西部地震

・鳥取県西部地震ー2000年10月6日

震度6強、M7.3

・岩手・宮城内陸地震ー2008年6月14日

震度6強、M7.2

・東日本大震災ー2011年3月11日

震度7、M9.0

・熊本地震ー2016年4月14日

震度7、M6.

阪神淡路大震災で、高速道路がなぎ倒されている映像や、神戸三宮センター街のお店が潰れている映像見てとてもショックを受けた記憶があります。(神戸三宮センター街は前年に旅行した場所だからです)

前年のロサンゼルス大地震で高速道路が倒壊した際、日本の専門家は

「日本の高速道路は大丈夫」

と言っていた翌年の阪神淡路大震災。

日本の専門家が太鼓判を押していた日本の高速道路がロサンゼルス同様に無惨にも崩れ落ちたことは周知のとおり。

東日本大震災の起こる以前にとあるテレビ番組で『日本の原発は果たして安全なのか?』という討論番組がありました。

その中で、原発推進派は当然原発の安全性について科学的なデータをもとに主張するわけです。

それに対して反対派は過去の原発事故や、想定を超える大地震による被害例をもとに原発の危険性を指摘するわけです。

互いの主張はどこまで行っても平行線。

「過去のデータに基づいて、万全の安全対策を敷いているから大丈夫」

とする推進派と、

「万が一の事故の可能性と、一度事故が起こった際のリスクの指摘」

と推進派と反対派の考えは交わることなく番組は終わりました。

「ふーん、万が一ね。でもその万が一はいつあるのかな」

番組を視聴した時にぼんやりとそんなことを考えた記憶があります。

果たして、その万が一は、意外と早く訪れたのが2011年の東日本大震災でした。

ここでも、阪神淡路大震災同様、安全神話は全て覆り、取り返しのつかないことになったのは、これまた周知のとおり。

ところが、岸田内閣は、昨今の世界情勢による不安定なエネルギー事情を鑑み、昨年の8月24日、7原発の再稼働、運転期間の延長(40年から60年)、新増設を表明しました。

でもね、大丈夫なんですかね。

先ほどの地震以外にも、私の記憶に残るところでは、以下の地震もありました。

・北海道南西沖地震ー1993年

北海道南西沖地震は、日本標準時1993年7月12日午後10時17分11.7秒に、北海道奥尻郡奥尻町北方沖の日本海海底で発生した地震である。マグニチュードは7.8、推定震度6で、日本海側で発生した地震としては近代以降最大規模。

・北海道胆振東部地震ー2018年

北海道胆振東部地震(ほっかいどういぶりとうぶじしん)は、2018年(平成30年)9月6日3時7分59.3秒(日本時間)[1]に、北海道胆振地方中東部を震央として発生した地震である[7]。地震の規模はMj6.7、震源の深さは37 km(いずれも暫定値)[7]。最大震度は、震度階級でもっとも高い震度7で[7]、北海道では初めて観測された[8][注釈 1][注釈 2][注釈 3]。気象庁は同日、この地震を「平成30年北海道胆振東部地震」と命名した[12][13][注釈 4]。

特に、北海道南西沖地震では、奥尻島で最大30メートルの津波が押し寄せ、当時4711人の町民の町に大きな被害をもたらしました。

現地調査によると、津波の高さは、奥尻島で数m~10数m(南西岸で最大約30m)に、渡島半島西岸でも最大7~8mに達した。 震源域が奥尻島や渡島半島西岸に近かったために、地震発生後4~5分で津波が押し寄せ、多くの人が犠牲となった。 被害は、死者・行方不明者230名、負傷者323名、家屋全壊601棟などである。

https://www.jishin.go.jp › rs_kaiko

この時、もし、近くの泊原発に津波が押し寄せていたら、福島同様の事故が起こっていたということです。

現在の防潮堤では、想定される津波被害を防げないことから、停止中の泊原発は防潮堤の再工事が進められています。

https://www.hepco.co.jp/info/2021/1251610_1895.html

と、ここまでつらつらと書いてきましたが、本題はここから。

原発は、果たして持続可能な社会に適合しているのだろうか?

そんな素朴な疑問についての私見を述べます。

原発は果たして持続可能なのか?

東日本大震災当時の原発事故によって日本のエネルギー政策は脱原発へと舵を切るかと思われました。

しかし、エネルギー資源の乏しい日本の現状を鑑み、安定した電力供給の観点から、国は以下のように回答しています。

国は核燃料サイクル政策をどうしようとしているのか。

経済産業省に聞きました。

国の回答は、課題はあるものの、▽化石燃料の乏しい日本にとって原子力エネルギーは引き続き必要だとしたほか、▽原発で使い終えた核燃料をリサイクルすることで資源を有効利用できることや、▽核燃料を再処理した後に残る高レベルの放射性廃棄物いわゆる「核のゴミ」の量を減らすことも可能なため、原子力利用は利点があるなどとしています。

https://www3.nhk.or.jp/news/special/nuclear-power-plant_fukushima/qa-policy/article/article_01.html

『化石燃料が乏しい日本にとって原子力エネルギーは引き続き必要』

っていうけど、東日本大震災を経験したら、肌感覚でその話を受け入れられません。

色々と原子力は再利用が可能で、CO2も出さないクリーンエネルギー。

もちろんリスクはあるけど、そのリスクは最小限度。

それを信じた結果が福島の原発事故だったわけです。

『原発で使い終えた核燃料をリサイクルすることで資源を有効活用できる』

っていうけど、最終処分場も決まっていなければ、最終処分の安全性も定かではない。

高レベルの放射性物質が安全なレベルになるまで10万年かかる?

そんな途方もない期間の安全性を今の科学技術で担保できるのか?

いち小市民の私は甚だ疑問なんですよ。この点が。

しかも、日本は何度も言ってますけど、地震大国です。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/231170

しかし、国は、フィンランドの例を取り上げ、日本のモデルにしたいようです。

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/shiyozuminenryo.html

フィンランドの地下450メートルの岩盤層に閉じ込めるのだとか。

最新の科学でも『岩盤頼りなの!』

とツッコミを入れたくなります。

だって、その岩盤10万年でも果たして安全なの?

っていう話ですよ。

何せ10万年ってクロマニョン人が現れた時代。

日本のほとんどは海の底に沈んでいたっていうじゃありませんか。

10万年ほど前の日本列島は,海面が今より10mほど高いところにありました。この時代を「下末吉海進期(しもすえよしかいしんき)」と呼んでいます。関東平野は「古東京湾(ことうきょうわん)」とよばれ,浅い海が広がっていました。

当のフィンランド国民も両手を上げて賛成しているわけでないと思うんですよ。

以下の資料を見る限り。

賛成、反対が拮抗しているのが見て取れます。

『核燃料を再処理した後に残る高レベルの放射性廃棄物いわゆる「核のゴミ」の量を減らすことも可能なため、原子力利用は利点がある』

繰り返しになりますが、最終的なゴミの処理方法に疑問があるので、いくらゴミを減らせると行っても、最終処分の安全性と具体的な場所が決まらないのに、ゴミを増やす方向には疑問を持たざるを得ません。

いくら途中で再利用できますよ!

と言われても、最後の処理が確立されていないのですから。

おまけに、再利用のための施設もなかなかうまく行っていないのが現状です。(高速増殖炉サイクル計画は『高速増殖炉もんじゅ』の廃止によって廃炉になってますよね)

最終処分も決まらない。(場所も安全性も)

途中の再利用も難しい。

さらには、現在廃炉を予定している原発の処理の問題もあります。

地震大国で、南海トラフが近い将来起こる確率が高いと言われている日本で、

10万年単位の安全性を我々が保証できるのでしょうか?

というか普通に考えて、それは無理だと思うのは私だけですか?

原子力マネーで地域づくりは可能か?

実は3月11日の本日、『小田清さん(北海学園大学名誉教授)』による講演に参加してきました。

そのタイトルが

『原子力マネーで地域づくりは可能か?〜泊原発から考える〜』

だったんです。

元々は組合の動員で「めんどくさいな」と思いながらの参加だったのですが、

私が現在執筆しているKindle本も少なからず東日本大震災との関連があったり、千世さんの記事やら、NHKスペシャルなどウィの影響で俄然学ぶ意欲満々で参加してまいりました。

原発が泊村にできたことによって、泊村及び周辺の地域はどうなったのか?

結論を言うと、

・泊原発地域では漁業の衰退が激しい

・地域産業が衰退し、原子力関連産業が増加

・泊村を含む漁村で人口減少率が高く歯止めがかかっていない。

と言うことを学びました。

ただし、原発のある泊村には毎年固定資産税として国から入るため、財政力指数は、2015年は1.81と東京に次ぐ高い財政力を保ち、国からの地方交付税交付金を受けていません。

私の住んでいる自治体は0、2代で町村としてはまあ普通の感じ。

泊の周りの漁村は、0.1代とかなり数値は低いようです。

泊村の原発もやがて廃炉を迎えます。

その際に、原子力関連産業が立ち退いたのちに、地域を支える産業はあるのかどうか?

今が良ければそれでいい!

確かに短いスパンで考えれば、それで良いのかもしれません。

しかし、その発想で果たして地域社会は持続可能なのでしょうか?

3.11を未来に生かす

国の原発政策について、中学校の社会科教員でもある私は3.11以前はこう伝えていました。

「万が一のリスクはあるけれども、CO2を出さない点で利点がある」と。

しかし、3.11での福島の原発事故により、万が一のリスクが取り返のつかないことになることを身をもって体験した今、多様な電源の一つとして押す気持ちにはなれません。

そうは言っても、世界情勢による経済性優先で再び原発をと言う声があるのも事実。

その事実を知らせつつ中学生に質問してみました。

「電気代が高騰し、物価も上がっている。

原子力発電も稼働させることで電気代が下がるなら、原発稼働の政策を容認するか?」

クラスによってばらつきはありましたが、経済性を優先する声と安全性を重視する声が半々ぐらい(若干安全性重視の方が多い)でした。

私が教える中学2年生は四年後には成人を迎え、主権者として一票を投じる権利を持ちます。

「テストに出るとか、そんなつまらない理由ではなく、エネルギー政策は君たちの未来に関わる大事な政策だよ。そんな社会の動きを勉強するのが社会科なんだよ」

と東北地方の地理学習ではちょっと熱く語ってしまいました(汗)

しかし、3.11から12年。

あの時の教訓が薄れてきてはいないか?

そんな自戒の念もこめて、記事を書きました。

様々な立場があり、様々な考え方もあるかと思います。

その立場や考えを方を否定するものではありません。

多様な議論をしかるべき手続きによって議論しながら民意の合意形成をしていくことが大事だと思うのです。

将来の主権者である中学生と関わる社会科教師である私の役割は決して軽くない。

身の引き締まる思いがします。

未来を担う子どもたちがより良い社会を築くために、3.11の教訓はしっかりと語り継がなければなりませんね。

☘️最後まで読んでいただきありがとうございました。

☘️素敵なご縁に感謝です。

☘️「スキ」「コメント」「フォロー」も頂けたらとっても励みになります。これからも「読んでよかった!」と思える記事を皆さんに届けられるよう努力していきます。今後もよろしくお願いします。

サポートいただけたら大変励みになります!まだまだ未熟者ですが、このサポートを糧に成長し続けます。乞うご期待くださいませ💕私の渾身の過去記事もスキをいただけたら泣いて喜びあなたの記事にとびます😭 https://note.com/soisoiy/n/n78e56644bc41