コーチ1年目の教科書「守」編

こんにちは。そちゃんと申します。

出張撮影ラブグラフという会社で働きながら、自身のコーチングサービスを立ち上げ、THECOACH Meetや他プラットフォームの登録コーチとして活動しています。THECOACH Academyプロコースを卒業後に認定CACP取得、1年間の総セッション時間は無償有償合わせて350時間にのぼります。

今日は、本業がありながらもプロコーチとしてクライアントの人生に燃えるように伴奏してきた1年間を振り返り、コーチとして駆け出した時にあったら良かったと思えるような学びやアイデアを、抽象と具体、プラクティカルとアブストラクトのバランスをとりながら、教科書的にまとめたいと思います。

コーチングは答えがない世界です。また流派によって多様な価値観があります。本noteでは偏った・考え方を押し付けるような表現・記法はなるべく避けて書いてみました。これからプロ(=「生計をある程度立てられる」の広義の意)目指して頑張りたいという方々に、こういう考え方ややり方もあるんだなと知っていただく機会として、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

教科書の構成として、守破離の3パート・それぞれ10の項目でまとめ、本記事は守の部となります。

守:師や流派の教え、型、技を忠実に守り、確実に身につける段階

破:他の師や流派の教えについても考え、良いものを取り入れ、心技を発展させる段階

離:独自の新しいものを生み出し確立させる段階

コーチの「守」

1. マインドセットを大切にする

これが最もコーチとして大切です。ここでいうマインドセットとは、人としての器であり、意識、コーチビジョン、思いや人生哲学を指します。誰かの人生に向き合うことはそれだけに責任を伴うもので、セッションはナマモノという通り、人の生き方の分だけ今・ここの感じ方や気付きのアンテナは異なるので、そこでどんなコーチであるかというのは非常に難しいものだと思います。挫けそうにもなります。だから、こんな問いをいつも胸に留めています。自分の胸の内側に灯る信念が何か、自分を何が「誰かの人生の伴奏者」たらしめるのか。なぜコーチングを学ぼうと思ったのか。自分という船はいつもどこか違う場所へ流されているようで、マインドセットは、自分を見迷った時に大切な場所に係留する錨のような存在になるでしょう。

2. 30/50/100の壁を乗り越える

「まずは100時間あまり深く考えずやってみよう」をお薦めしています。コーチング実践したての初期段階は、とても自信があったり、逆にもうまくいかないなと落ち込むセッションを経験します。

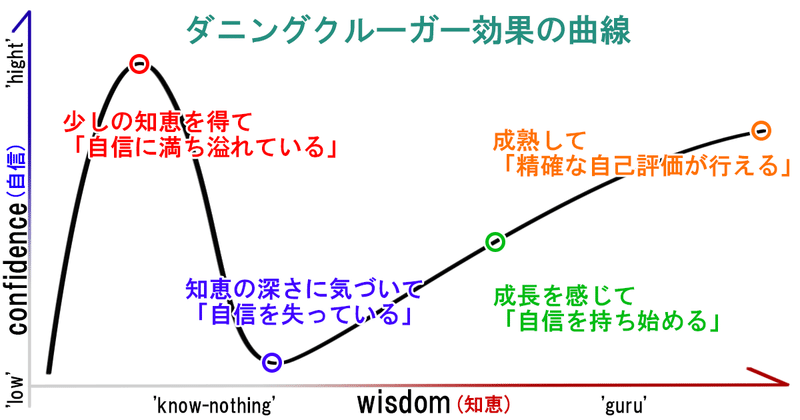

ここでは、ダニングクルーガー効果という実際の評価と自己評価のズレの認知バイアスについて取り上げてみます。

この仮説に従えば、実体験ベースで以下のような累積セッション時間でそれぞれの変化点を迎えました。

学びたての時期:実際の評価 < 自己評価(30時間〜50時間)

自信を完全に失う時期:実際の評価 > 自己評価(100時間)

自信回復期:実際の評価 ≒ 自己評価(100時間〜)

何が言いたいかというと、学びたての時は自信過剰にならず、ある程度学んでからは、上手く行かなかったことばかりに目を向けるのではなく、セッションを積み重ねた自分を祝福し、そして振り返りをしっかり行おう、ということです。もっと直接的な表現をあえてするとすると、とりあえず100時間やろう、ということです。

3. 身近なクライアントを見つける

スタートアップがプロダクトを作る最初、まずは身近な人(家族や友人)の課題をから探しなさいという話があります。これと同じく、コーチング始めた手の時は、まずは身近な人をクライアントにセッションをさせてもらうのがいいと思います。私も最初の10時間は、会社の同僚や友人に、コーチングというのがあるんだけども、と説明してセッションを受けてもらいました。最初は手元に問いシートを用意して、次何聞こう?とあたふたしていましたが、パートナーシップがセッション前からあるクライアントだからこそ、安心・安全にコーチングを始められた(勇気づけてもらった)ことがその後の挑戦を大きく支えてくれました。

4. クライアントの傾向を掴む

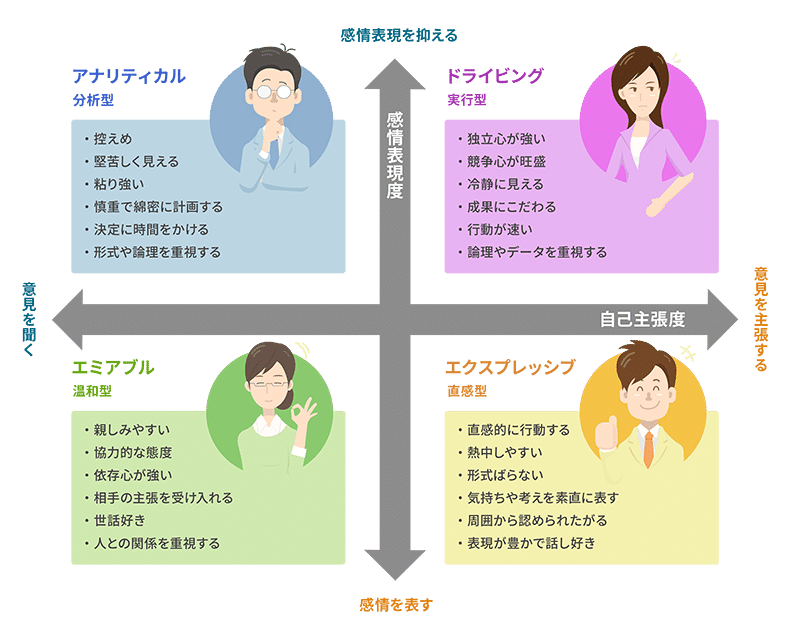

だんだんとセッションの数が安定してくると、こういったテーマ前も扱ったことあるなとか、クライアントの傾向みたいなものを経験ベースで感じ取れるようになると思います。

ソーシャルタイプと呼ばれる4章限(自己主張度x感情表現度)では、こういうクライアントさんかもしれないな、こういうセッションを展開してみようと、自分の中でパターン化できるのも、コーチングの初期では大切かもしれません。例えばエクスプレッシブ型だと感情の反映を多くしてみようなど。ただし、あくまでコーチの1つのメガネとしてそれをかけているのだと、気づき続けている必要があります(それによる決めつけや固定観念が生まれないように)。

5. 同期と交流する

これは各スクールによって異なりますが、もし同じタイミングでコーチングを学び始めた同期がいたら、積極的に交流しましょう。志を共有したり、悩んだことがあったら相談したり、相互セッションしたり。同期パワー侮るなかれ。

6. 思いっきり失敗してみる

セッションとはあり方やスキルの全体性で構成されていますが、ともにコーチングを学ぶ仲間がいれば、特定のスキルやテーマ縛りで、思いっきり挑戦&失敗する経験を積みまくりましょう。

セッション自体の成功・失敗はコーチ主観で判断されるべきでないですが、セッション中に自分が今失敗したなと感じることで自身の意識レベルが下がり、クライアントの気づきのきっかけが少なくなる可能性があります。だからこそ失敗を前提とした場を設け、思いっきりずっこけてみる、そしてそれを歓迎してもらう機会が大事です。自身が学んだTHECOACHでは同じ期やSlackを中心としたコミュニティが発展しており、本当にこういう機会に恵まれました(活かさない理由がなかった)。

7. 学んだことの振り返りをする

コーチングの学びは、右脳的(直感・感覚)なことも多いです。だから次のセッションまで時間が空いてしまうと、吸収した・体験したことを活用することが難しく感じる時もあります。なので、授業の録画やテキストを定期的に見返してみましょう。その時に感じる問いを持ってみたり、可能であれば同期と対話してみる機会を持つのもいいかもしれません。

後はコーチングの核を補強してくれる教材として、コアクティブコーチングのこちらの本を持っておいて損はないでしょう。

8. 自己のリーダーシップでコーチングしてみる

ここまでいろいろ書いてきましたが、最初のうちは本当に「うまくできないな」と思ってしまうセッションばかりでした。日常生活では会社員としてやってるので、セッション中に事柄へのフォーカスや論理的思考といった「引力」が大きく作用します。でも個人的には、最初のうちはそうしたことに気づけることが大切なんだなと思います。勇気づける、気づきが生まれる、話を聞いてくれる「ように振る舞ってみる」ことで、徐々にセッションぽさを作り上げていく。自分の中の経験や知識からくるリーダーシップ力でセッションを行ってみるのもいいかもしれません。

セッションは、コーチが頑張って一人でデザインするものではなく、バンドのライブセッションのようー「ボーカルとギターに同じ演奏者として」と「演奏者とオーディエンスが一体となった場として」の同時性ーなので、クライアントさんの可能性をお借りするというのも大事です。

9. 聴けていなかった!の自分を体験をする

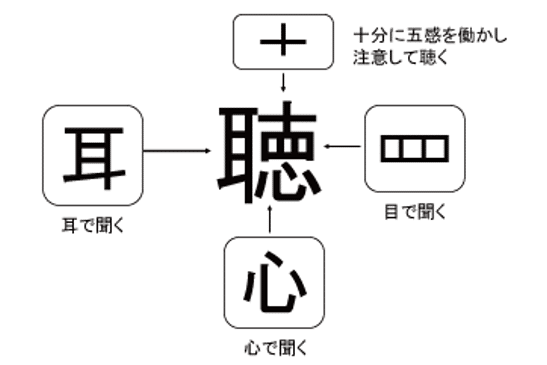

コーチングを学び始めて一番最初に発見したことは、自分がいかに日常の中で人の話を聴いていなかったか?ということです。聞くと聴くの違いとは、「聴覚と"心"(または他の感覚)できいているか?」という点です。

会議で同僚が話をしている時にPCで作業する、家族が話す時にTVを見ている、パートナーが話す時にスマホを触る…話を聴かない(もはや聞いてもいないかもしれない)自分に意識で出会い、「いかに自分が話を聴けていなかったか」「聴くに堪えない(つまらない)と思うから聴いてないのではなく、話を聴いていないから聴くに堪えない(つまらない)と感じるんだ」と、傾聴を体得することで気づく瞬間に出会ってみてください(出会うくらいまでに傾聴をしてみてください)。

10. プロのセッションを受けてみる

もしまだスクールの授業外でコーチのセッションを受けたことがない方は、ぜひ受けてみることをお薦めします。コーチングのリアルな回復力(または破壊力)を感じれたり、どういうコーチでありたいかの像に出会ったり、セッションフローをイメージとして持てるようになったりと。プロだとしてもお互いのパートナーシップ次第なところもありますが、コーチングの「良さ」を先輩コーチから実体験で受け取ってみることで、継続学習・実践に熱が入ること間違いなしです。

気軽にプロのコーチを探せるサービスはこちら。私も登録コーチをさせていただいています。

これにて「守」編とします。「破」編はこちら↓

※本シリーズは無料公開します。より多くの人々にコーチングの素晴らしさを伝えたいため、もしよろしければシェアかいいね!していただけたら嬉しいです。

いただいたサポートは、今後のnote執筆のための活動費(具体的には睡眠/瞑想系グッズ)に充てさせていただきます😂