第60回理学療法士国家試験対策 統計学講義(4)エビデンス

理学療法士を含め、医療系の国家試験には毎年統計学の問題が出題されます。理学療法士では出題数が平均2問(1点問題)で、配点が少ないですが、諦めて対策をしないよりも、ある程度出題範囲が限られているので、対策を講じておきたいところです。

息子が通っていた養成校の統計学の講義は、いくつかの検定方法を教えるだけで、国試対策としては全く役に立たないものでした。したがって、過去の国試問題を分析して必要な知識を改めて勉強し直す必要がありました。

ここでは、問題を解く前に、ある程度知識を整理しておきたいと思います。

理学療法士の国家試験では、次に挙げる分野で出題されます。

1.ガイドライン

2.研究デザイン

3.95%信頼区間

4.エビデンス

5.検定方法

6.感度・特異度・陽性尤度比

7.統計用語

8. リスク比とオッズ比(補足)

これらについて、以下、国試に必要な知識を整理していきたいと思います。あくまで国試に必要な知識という事で、統計手法を根本的に理解するという趣旨ではありませんので、ご注意ください。また配点が少ないので、すみずみまで対応しようと勉強するのは、労力vs効果効果が低いです。2問出題された場合、最低1問(できれば2問)得点できるようにしたいものです。

今回は4.エビデンスについて説明します。2.の研究デザインでは研究方法として最もエビデンスのレベルが高いのはランダム化比較試験 (Randomized controlled trial: RCT)だという話をしましたが、58回の国試では以下のような問題が出題されました。

………………………………………………………………………………

観察的研究を研究デザインとするのはどれか。2つ選べ。(58回午前23)

1.コホート研究

2.メタアナリシス

3.無作為化比較対照研究

4.ケースコントロール研究

5.システマティックレビュー

【答え】1,4

……………………………………………………………………………….

設問は観察的研究はどれかを問う問題で、統計学講義(2)研究デザインで学んだように、観察研究は1.コホート研究と4.ケースコントロール研究の二つになります。

ただ、選択肢に2.メタアナリシスと5.システマティックレビューが挙げられています。これを見たときに、「あ〜、ついにメタアナリシスとシステマティックレビューが選択肢に出てきたか…」というのが正直な感想でした。「理学療法士の受験生にこんなことまで聞くのね…」。

おそらく、59回はメタアナリシスとシステマティックレビューを問う問題が出ると思います(予想)。これは、次に出すから勉強しておいてねという予告なのです。これは確信に近いです。

したがって、今回、エビデンスという講義内容で、これらメタアナリシスとシステマティックレビューについても紹介しようと思います。

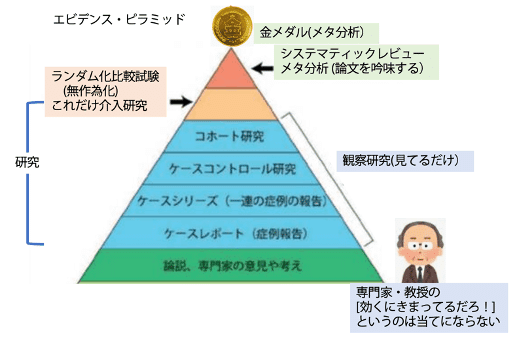

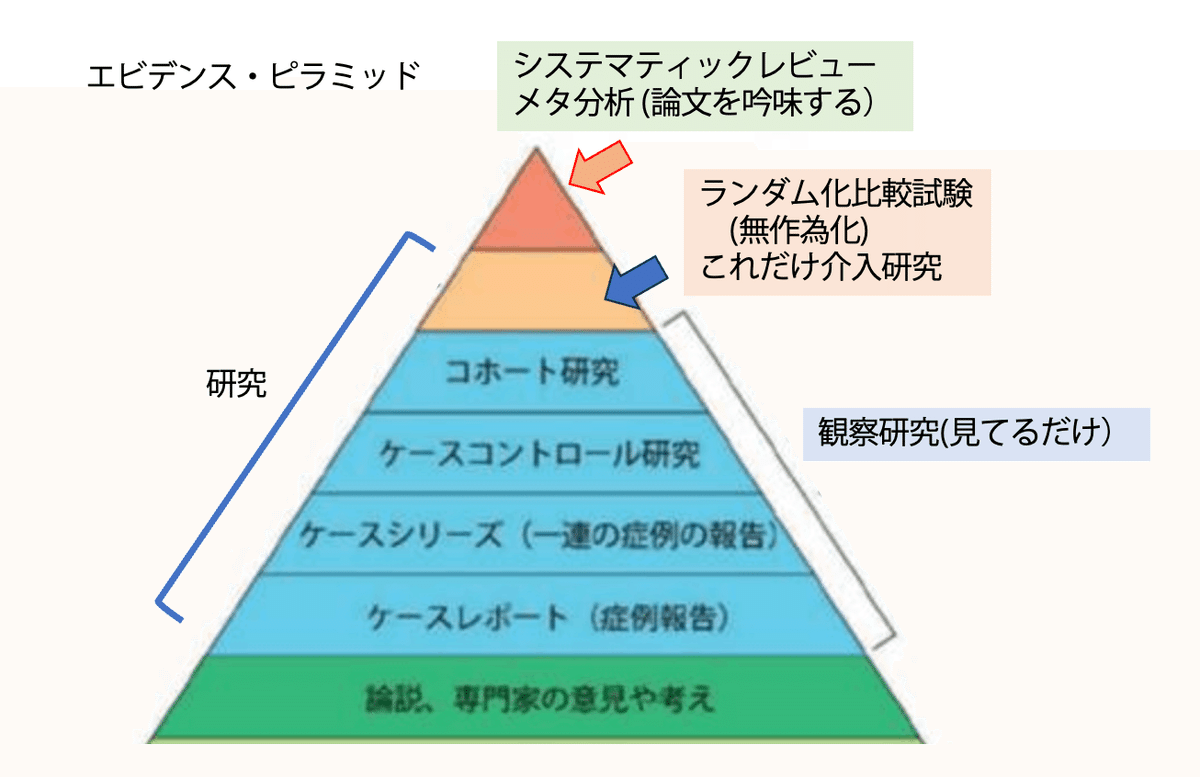

下図はエビデンスのレベルを示したエビデンスピラミッドと呼ばれるものです。上に行くほど、エビデンスレベルが高くなります。

一番最下層は「専門家の意見や考え」となっています。いわゆる専門家と呼ばれる人は権威・教授の「○○に決まっているだろ!」という意見は、統計の世界ではほとんどあてになりません。

そして、その上には、統計学講義(2)研究デザインで学んだ、研究方法が並んでいます。

研究でもっともエビデンスレベルが高いのはランダム化比較試験(前向き介入研究)。次にエビデンスレベルが高いのはコホート研究(前向き観察研究)になります。

その下は後ろ向き研究で、上からケースコントロール研究・ケースシリーズ研究・ケースレポートとなります。

そして、注目してもらいたいのは、ピラミッドの頂点にある、もっともエビデンスレベルが高いところにあるのは、ランダム化比較試験ではなく、システマティックレビューとメタ分析ということなんです。

統計学講義(2)研究デザインで学んだように、研究デザイン(実際に行う研究)でもっともエビデンスレベルが高いのはランダム化比較試験です。しかし、エビデンスレベルを語る時に、もっともエビデンスレベルが高いのはランダム化比較試験ではありません。もっともエビデンスレベルが高いのはシステマティックレビューとメタ分析なのです【重要】。

ではシステマティックレビューとメタアナリシスとなどういうものなのでしょう?

ランダム化比較試験などは、実際に患者さんや健常人を対象として研究を行い、得られた成果を論文として発表します。システマティックレビューやメタアナリシスはこれらの論文をいくつか集めて吟味した内容を統合して結論を出します。したがって、システマティックレビューやメタアナリシスは患者さんや健常人を対象として直接研究はしないのです。システマティックレビューやメタアナリシスの研究対象は論文なのです。

またシステマティックレビューやメタアナリシスは、エビデンスレベルの高いランダム化比較試験の論文を中心に集めて、吟味します。

【メタアナリシス (meta-analysis)】

メタアナリシスとは英語でmeta-analysisと書きます。meta-とは「高次の」という意味で、analysisとは「分析」という意味です。これからメタアナリシスとは、複数の研究結果を統合し、高次の分析をするという意味になります。

メタアナリススでは、論文の結果をグラフ化して、図に表します。

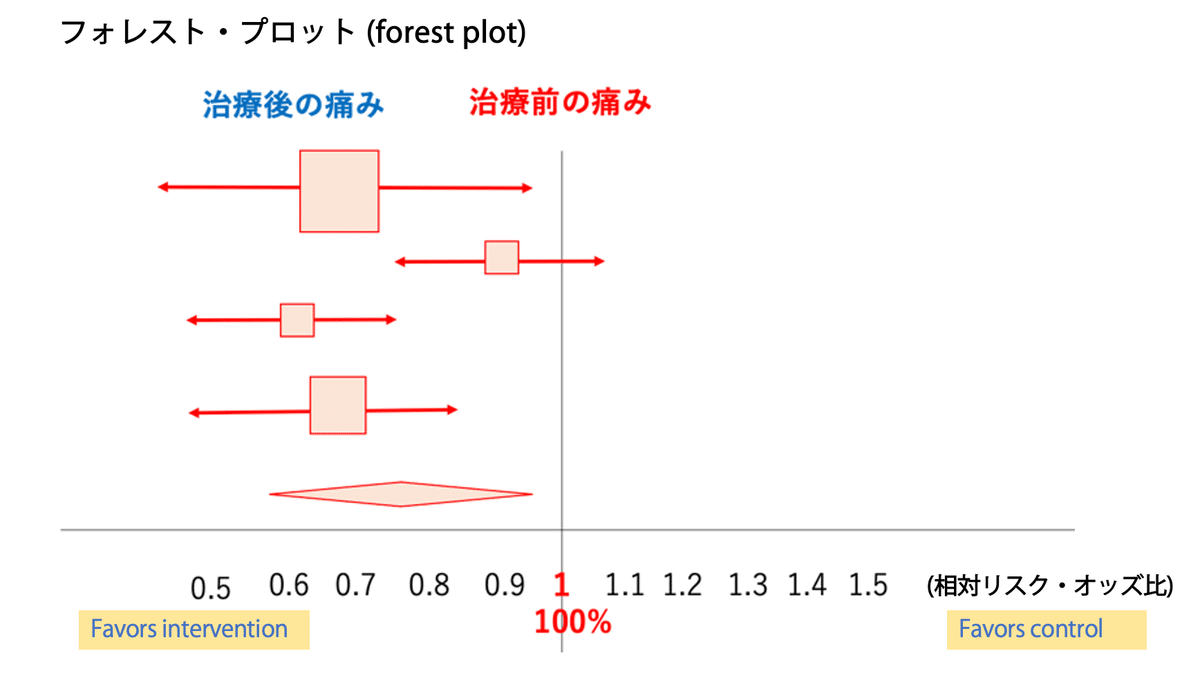

(例)下図はある患者に対して新しい治療を行った時に、治療前後の痛みを比較したものです。治療前の痛みを1とした場合、治療後痛みが平均0.7に少なくなりました。治療後の痛みの平均値と95%信頼区間を用いて、図のようなグラフに表します。

この研究の結果では、95%信頼区間が1をまたいでいるので、5%の危険率では統計学的に有意な差があるとは言えません。

メタアナリシスでは複数の研究を対象とします。したがって、複数の研究結果を上のように解析して、図に表します。

下の図はメタアナリシスでよくみられる図です。一つ一つの研究結果の平均値と95%信頼区間が縦に並べられています。1本の縦線が木の幹のように見えて、それぞれの平均値と95%信頼区間が枝や葉のように見えるので、このような図をフォレストプロットといいます(フォレストは森という意味です)。

フォレストプロットの横軸は相対リスク比やオッズ比になります。中央は1になり、中央より左側がリスク比が小さく、右側が大きくなります。図の一番下の左には「Favors intervention」と書かれていますが、interventionは介入(治療)の事で、Favorsとは「好ましい事」を意味します。また図の一番下の右には「Favors control」と書かれていますが、controlは対照(治療しない)の事です。このことから、図中央より左にいくと、「治療した方が好ましい=相対リスク比やオッズ比が小さくなる」と意味し、図中央より右にいくと、「治療しない方が好ましい=治療すると相対リスクやオッズ比が大きくなる」事を意味します。

フォレストプロットには、各研究の結果が平均値と95%信頼区間で表されていますが、各研究は研究デザインが異なったり、同じ研究でも症例数が異なったりします(一般的に症例数が大きい程エビデンスレベルが高くなります)。それぞれの平均値を表す□の大きさが大きいほど、エビデンスレベルの高い研究である事を意味しています。

また一番下に菱形のマークがありますが、これは上に上げたすべての研究結果を統合してまとめた結果を表しています。菱形の縦の頂点が統合した平均値を、横の頂点が95%信頼区間を表します。

このように、メタアナリシスは、対象とする研究論文の結果を、平均と95%信頼区間でフォレストプロットという図にして、視覚的にとらえられるようにしています。メタアナリシスと次のシステマティック・レビューとの違いは、メタアナリシスは結果を平均値と95%信頼区間で表現するように、定量的なアプローチである事です。

【システマティック・レビュー (systematic review)】

システマティック・レビューですが、systematicとは日本語で系統的という意味です。これは、吟味する問題に対して発表されている論文を、ばらばらではなく、系統的に網羅するという意味です(主要な論文をほぼ網羅すると考えてください)。レビュー(review)とは、re-とviewから成っていますが、re-とは「再び・再度」を、viewは「見る」を意味しており、reviewとは「再度見る」・「再度見直す」事を意味しています」。

具体的には、吟味する問題をclinical question [CQ (臨床的疑問)]として設定し、それについての研究を網羅的にひとつひとつじっくり吟味・分析し、統合して結論を導こうとするものです。

したがって、メタアナリシスとはちがって、定量的な数値データを計算せずに、論文を一つ一つ評価する手法を用います。この事から、メタアナリシスが定量的アプローチに対して、システマティック・レビューがは定性的アプローチと呼ばれます。

文字の説明だけではイメージしずらいかもしれませんので、システマティック・レビューの例として日本理学療法学会連合会の理学療法ガイドライン(第2版)を例にしようとしましたが、無断転載禁止となっています。興味のある方は以下を参照してください。

ここでは日本理学療法学会連合会の理学療法ガイドライン(第1版ダイジェスト版を引用します)。

ここでは理学療法ガイドラインQ&Aとして、腰椎椎間板ヘルニアの項目があり、Question 5に「術後早期からの漸増集中運動プログラムは有効ですか?」という臨床的疑問(Clinical Question)と掲げています。

それに対して、一番下に列挙している5つの研究論文を引用しながら、解説の部分で、それらを吟味し、Answerとして結論を出しています。

ここで引用されている論文は5つだけですが、心肺蘇生のガイドラインで数十から100を超える論文が引用されたりします。

このようにガイドラインに記載されている手法はシステマティック・レビューが用いらます。

以上、エビデンスを考える上で、最もエビデンスレベルの高い、メタアナリススとシステマティック・レビューについて説明しました。

以下、今後出題されるかもしれない予想問題を考えてみました。

………………………………………………………………………………

[予想問題1]

もっともエビデンスレベルが高いのはどれか。2つ選べ。(59回予想問題)

1.コホート研究

2.メタアナリシス

3.無作為化比較対照研究

4.ケースコントロール研究

5.システマティックレビュー

答え:2と5

【解説1】少し勉強した人は、無作為化比較対照試験が一番エビデンスが高いと勘違いしてしまいます(ひっかけ問題です)

[予想問題2]

次の4つ研究のうちエビデンスレベルが高い順から低い順に並んでいるのどれか。(59回予想問題)

a.コホート研究

b. 無作為化比較試験

c. メタアナリシス

d. ケースコントロール研究

1.a > b > c > d

2.b > c > a > d

3.b > a > d > c

4.b > c > a > d

5.c > b > a > d

答え:5

………………………………………………………………………………

【解説1】bが一番の選択肢が3つもあり、いかにもbの無作為化比較試験が最もエビデンスレベルと勘違いを誘うひっかけ問題です。

Dr. Sixty_valleyの第60回理学療法士国家試験対策のポータルサイトページは以下です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?