ゆっくり・なめらかに動く「対話筋トレ」★後編 ★ ~自重トレ~

自重トレーニングで効果出るの?

という問いに、「筋肥大」「筋力アップ」という視点ではなく、

「動作改善」の視点で答えます。(脳・神経系への刺激)

*短期的には、筋肥大しません。

*筋力アップは出来ます。

*運動時のパフォーマンスはしっかり上がります。

ゆっくり動くことで自分の身体と対話する

前回・対話効果1・弱点発見+古傷の修復

★new・今回: 対話効果2・連動・バランスの確立

前回のまとめ:

ゆっくり、正確な動きをすることが自分の弱点を知ることにつながる。

・4秒+2秒+4秒 1動作の低負荷腕立て

今回のテーマ:身体の連動・バランスの確立

前回、自重トレの魅力を伝えようと、なるべくスゴイ人の動きを紹介しました。でも、誰もが体操選手やストリートワークアウトのようなものを目指す必要はありません。

すごいことが出来なくても、身体が軽く動かせるようになる!

腕立て伏せをきっかけに、全身の連動のきっかけを目指そう!お~!

注:

「神経系を狙う1~3レップの爆発的トレーニング」や、

「20秒追い込むHIIT」とは異なるアプローチです。

そちらは、充実した解説が多いので、後回しにしてみました。

かつてケガをした部位の再発を防ぐため、また、

成長期のこどもにケガをさせないため、

軽い負荷で神経系を刺激して身体能力をあげることを優先的に研究する視点です。

今日の課題1: 脳のパワーアップ

それでは、まずは次の文章を読んでみてください。

こんちには みさなん おんげき ですか? わしたは げんき です。

この ぶんょしう は いりぎす の ケブンッリジ だがいく の けゅきんう の けっか、にんんげ は もじ を にしんき する とき

その さしいょ と さいご の もさじえ あいてっれば

じばんゅん は めくちちゃゃ でも ちんゃと よめる

という けゅきんう に もづいとて

わざと もじの じんばゅん を いかれえて あまりす。

どでうす? ちんゃと よゃちめう でしょ?

ネットで一時期ブレイクしたらしいコピペです。なぜか、ちゃんと読めてしまいますよね。

脱線*もともとは、グローバル化にともない消滅する可能性が高い地方言語としての日本語を守るための活動、の派生形らしい。

これが、人間の脳の「補正能力」の素晴らしさです。

同時に、欠点でもあります。

補正能力が素晴らしすぎて、普段の違和感に気づかなくなっています。

今日の課題2:気づけ!あなたの身体の左右差!

つまり、右と左のバランスを取って身体が使えていなくても、脳が調整をしてしまい「大丈夫、オレ、なんともないよ?」状態にしています。

よく、顔の右側と左側が違う、という話を聞きませんか?こんな↓奴。

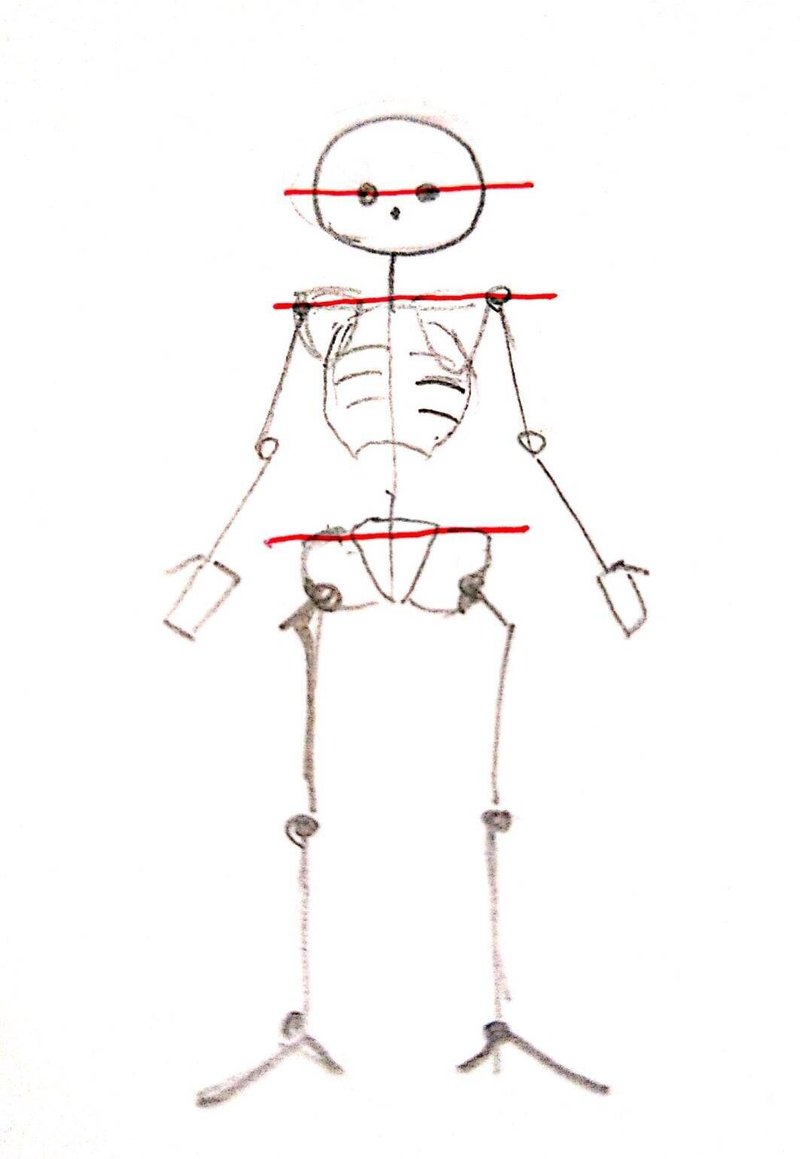

これは、身体も同じです。本来のバランスは、正面から見たとき

・骨盤 ・肩 ・目+耳 が水平になるように出来ています。

*著作権フリーの画像が無いので、手書きです。

**厳密には、右側に肝臓、左側に心臓が来るので、左右非対称です。

ところが、たとえば

学生の頃に右膝を痛めて、そのまま頑張り続けているアスリートは・・・

①右膝を怪我する

→右膝を守るため、右足に体重をかけないように「抜く」

②右の骨盤が上がり、左に傾く

→そのままだと左に倒れるから、背骨(脊椎のどこかを右に傾ける)

③右肩が下がる(左肩があがる)

→すると、頭が右に傾くから、首を左に傾けることで頭を戻す。

④目は水平を保つから、身体の歪みを自覚しない。

→そして、右足をかばい続ける身体は左足に負担をかけるため

⑤左の「腰」「膝」「足首」のどこかが次に壊れる。

これが、ほとんどの人の身体に起きている現象です。

完璧にシンメトリー(左右対称)の人なんて、ほぼ間違いなくいません。

特に、球技をするアスリートは、競技特性で左右差が強くなり、負担も大きくなります。

この歪みを自覚しないまま、重たい負荷をくわえて歪みを大きくしています。人間、わかっていないことはできないのです。

*鏡を見て左右バランスを鍛えるジムトレーナーは、このあたりを強く意識して補正しているはずです。けして、ただナルシズムにひたりたくて鏡を見ているだけではありません。

今日の課題3:ゆっくり動け

では、どうしたら左右差を自覚できるのでしょう?

その答えが、

「極限までゆっくり動くこと」

速く動くことは、実は簡単な動作です。いくらでもごまかしが効きます。

ゆっくり、正確に動くことは意外にめちゃくちゃ難しいです。

だから、ゆっくり動くことで強くなろうとする人たちがいます。

太極拳、あれ、体操をしているわけではありません。自分の身体と正確に対話をしているのです。

・ゆっくり大きく動き、身体のつながりを作り、ムダをそぎ落とし

最短の軌道で・小さく・早く・鋭く、体重を落とし込んで質量を運動エネルギーとしてたたき込む武術です。

では、左右差を確認してみましょう。グリコのポーズです。

①両手を広げて立つ。

(出来れば、目を閉じる。)

②その場で、ゆっくり片足を上げる。

5秒で上げる。5秒止める。

③ゆっくり下ろす。

どうでした?少しぐらつきましたか?

おそらく、右利きの人は、左足を伸ばし、右足をあげましたよね?

軸足と利き足の関係で、すでに左右差がでています。

今度は、左右の足を換えましょう。

はい、

①立つ. ②足を上げる、止める ③下ろす

おそらく、最初よりも不安定ですよね?

最初に無意識にあげた足が、「上げやすい足」

残した足が、「支えやすい足」です。

無意識に選んだ「最善」ではない動きだから、ブレがあるのは当然です。

自分の身体の「ブレ」を感じることはできましたね?

*ブレが無い人は、よほど感覚が鋭くて普段から修正しているか、

よほど鈍くてブレに気づかないかのどちらかです。

これで、脳が「ブレブレ確認スイッチ」を入れました。

では、その意識でトレーニングをします。

メニューは、前編で紹介した腕立て伏せの簡単版にしましょう。

今日の課題4:膝立ち腕立て伏せ or机立て伏せ 再

目標は、前編で紹介したgif画像のスピードです。

ゆっくり10回、試してみてください。

このトレーニングの目的は、筋力アップではありません。

「左右バランスの感知」

つまり、脳のトレーニングです。(神経系の調整)

脳が筋肉に命令を出す神経への指示を鍛えると、

今の筋力量のまま、出力が上がります。

使えていなかった筋肉が運動に参加できます。

トレーニングは、かけ算です。

「内容」×「回数」×「質」

同じメニューを、同じ回数行ったとき、

▲「テレビを見ながらいい加減に」した人と、

〇「目的を理解して身体と対話」した人では、

とてつもない差が出ますよね?

特に、少ない時間・少ない回数・軽い負荷で行う場合、

「『何』にとりくむか」

以上に

「『どのように』とりくむか」

が大切ですよ。

逆に言えば、常に身体と対話していたら、

「歩くだけで鍛錬」になります!

*だから、昔の習い事は内弟子をとり、師匠の日常動作を完璧にトレースさせていました。

これは、私が今指導を受けている木寺英史先生の専門ですので、またいつか紹介します。(常足(なみあし)研究所)

まとめ

1・脳はいろいろごまかす力が強い。

2・自分の身体の不具合も、脳がごまかしているから気づかない。

3・ゆっくり動くと、センサーが働くようになる。

4・センサーを働かせながらトレーニングすると効果的

以上、かつてケガをした部位の再発を防ぐため、また、

成長期のこどもにケガをさせないため、

軽い負荷で神経系を刺激して身体能力をあげることを優先的に研究する立場でお伝えしました。

いろいろ、ご意見いただけると、モチベーションが上がるので、興味をもってもらえたらコメントや「スキ」ボタンよろしくお願いします。

情報発信を通して、みんなが笑顔で毎日を過ごせるようにできたらと願っています。 体のケアや、メンタルヘルス、怪我の少ない動き方、などいつでも質問してください。 相手にあわせた情報発信、まず、あなたのために練習させてください。