人間が地質学的な行為者となった時代 | ハイデル日記 『人新世に生きる』

西暦2000年に世界で初めて「Anthropocene」という言葉が使われてから21年が経った。

その提案者パウル・クルッツェンは、安定と繁栄の時代「完新世(Holocene)」は数百年前にもう終わり、我々はすでに次なる地質時代「Anthropos(人類)+ cene(新たな時代)」ーー人類が地球の地質や生態系における支配的アクターとなり、地質学的なスケールの影響力をもつようになった時代ーーに突入したと考えるべきだと訴えた。

今や自然科学から環境人文学、アートから政治まで、いたるところで叫ばれるようになったが、研究が進めば進むほど、Anthropocene(人新世)という単語・概念が抱える限界や問題性も明らかになってきている。

改めて、人新世とはどういう概念なのか?

人新世に向けられる批判、そして立ち現れつつある新たな探究の形態とは?

人新世的現実のなかで生きていくとはどういうことなのか?

これらの問いと真剣に向き合ったのが、僕がこの夏学期に参加した人類学セミナー「Dwelling in the Anthropocene(人新世に生きる)」だった。そのなかで個人的に面白いと思った議論を紹介するので、地球と人類の今と未来に興味のある方はぜひ読んでみてほしい。

地質学的視点:完新世の終焉、人新世の到来

まずは少し地質学的な話をしなくてはならない。

約46億年という地球の長い歴史を地質という観点でみると、大きく4つの時代に区分される(先カンブリア時代、古生代、中生代、新生代)。

そのなかでも恐竜の絶滅した約6500万年前に始まったのが、最も最近の時代、新生代(Cenozoic)だ。大陸同士の衝突や隆起、気候の寒冷化と温暖化、それに伴う極圏での氷床の形成などさまざまな現象のなかで、特に哺乳類が繁栄していく。

その新生代のなかでも、過去1万年ほどの期間を完新世(Holocene)と呼ぶ。温暖な気候の到来とともにさまざまな生物が繁栄していくのだが、このとき人類も世界各地に拡散していき、狩猟採集型から農耕牧畜型の生活へと転換。定住生活は文明の発展へとつながった。

国際年代層序表(出典:国際層序委員会)

この1万年ほど続いた温暖の完新世が終わり、次の地質時代がもう始まっていると世界の科学者に訴えたのが、大気化学者クルッツェンだった。彼が科学誌ネイチャーで発表した論文(2002年)は、以下の主張で始まる。

この3世紀の間に、人間が地球環境に及ぼす影響はますます大きくなっている。このような人為的な二酸化炭素の排出により、地球の気候は今後何千年にもわたって自然の振る舞いから大きく逸脱する可能性があるだろう。そこで過去1〜1.2万年の温暖な時代である完新世を補完する、様々な意味で人間が支配的な現在の地質学的な時代を「人新世」と呼ぶのが適切であると思われる。人新世は、18世紀後半に始まったと言えるだろう。極地の氷に閉じ込められた空気を分析した結果、二酸化炭素とメタンの濃度が世界的に上昇し始めたのがこの時期だと分かったからだ。この時期は、ジェームズ・ワットが1784年に蒸気機関を設計した時期と重なっている。

確かに、過去300年の人類の歴史はそれ以前の歴史と一線を画しているだろう。クルッツェンが論文で列挙したのが、以下のような点だ。

- 人口が10倍の60億人に膨れ上がり、21世紀末には10億人に到達する見込みである(なお、2020年のワシントン大学の発表によれば、この人口予測は更新する必要がある)

- メタンを放出する畜牛が14億頭に増加した

- 地球の表面の30〜50%が人間によって開発されている

- 熱帯雨林の急速な消失とそれが引き起こす種の絶滅

- ダムの建設と河川の切り回し

- 利用可能な淡水の半分以上を人間が消費している

- など他にも多数。

産業と技術を駆使し、地球の限りある資源を近視眼的に開発しつづける人類を待っていたのは、大規模な気候の変化、有毒物質による生態系の汚染、絶滅と生物多様性の損失など、地球という一惑星の地質やエコシステムそのものを陸・海・空すべてのレベルで再編することができてしまうみずからの力に気づくことだった。

いいかえれば、これまで惑星環境を左右してきた大陸衝突や火山噴火、氷期の到来などの地質学的過程と人類を同等の破壊力を持つ存在として扱うべきだという観点が「人新世」というものなのである。

パウル・クルッツェン(出典:European Parliament)

この人新世という概念は、世界に電撃を走らせた。

これまでもローマ・クラブの『成長の限界』やレイチェル・カーソンの『沈黙の春』、アル・ゴアの『不都合な真実』など、多くの研究や提言、芸術作品が、人類がいかに地球環境を破壊し、自らの存続を窮地に追い込んでいるかをリマインドしてきた。その多くはこの問題の空間的スケールを惑星という広大な単位でとらえることに成功したが、時間的スケールは”現代”や”近代”の枠組みを超えることはなかった。

しかしこの人新世によってもたらされたのは、我々が生きているこの瞬間を人間の生のスケールよりもはるかに大きな、想像することさえも困難なディープタイム(地質学的年代)という数十億年のスケールでとらえるという時代認識なのである。

クルッツェンらが初めてAnthropoceneという言葉を使った、地球圏・生物圏国際協同研究計画(IGBP)の2000年5月のニュースレター第41号はこちら(出典:IGBP)

人新世はいつ始まったのか?という問いに関しては、上の記事も興味深い

ちなみに人新世は、公式の地質年代としては未だ認められていない(厳密にはまだ完新世にあるというのが科学的コンセンサス)。ただ国際層序委員会(ICS)は、2009年に学際的な研究チームである人新世ワーキンググループを設立。科学的エビデンスを収集・発表することで、人新世という年代区分の地質学的正当性を主張しつづけている。ぜひその活動もご参照されたい。

歴史学的視点:人間が地質学的な行為者となってしまった時代

では歴史学の観点からは、どう理解すればいいのか。

ポストコロニアル学派の歴史学者ディペッシュ・チャクラバルティは、いまや大変有名になった論文「歴史の気候:四つのテーゼ」(2009年)の中で、人類史(human history)と自然史(natural history)の関係の歴史にふれる。

18世紀初頭のイタリアの哲学者ジャンバッティスタ・ヴィーコは、人間は自らが創った人間的な物事(観念や制度、政治など)に関しては知識を得ることができるが、神の創造物である自然は人類の範疇を超越している、とした。

チャクラバルティの2000年の著書『Provincializing Europe』は、現代の人文学において最も引用されている著作の一つだろう

このような人間と自然の分離は、19世紀から20世紀の歴史学者にとって常識となり、マルクスの「人間は自分自身の歴史を作る」発言や、コリングウッドの「自然は、人間の歴史にかかわるときにのみ、歴史をもつ」観念ともつながっていく。1938年には、スターリンが自身の著書の中で「3000年の欧州の歴史の中で三つの社会システムーー原始社会、奴隷社会、封建社会ーーが取って代わられたように、人間社会は急速に変化するが、自然は数百万年という極めて長いスパンでしか著しく変化しない」とし、20世紀中盤における典型的な歴史見解を象徴している。

この「自然=人間活動の背景(backdrop)でしかない」という考えにアンチテーゼを提示したのが、フランスの歴史学者フェルナン・ブローデルだった。彼は、人間が航海する海にも季節があり、その季節的変化が人間行為を規定する上で主体的な役割を担っていると強調する(いわゆるエージェンシーの概念)。こうした動きは20世紀後半の環境史(environmental history)の盛り上がりにも反映され、徐々に「人類の自然史(natural history of man)」などの構想が可能となり、人間は「生物学的行為者(biological agents)」としてとらえられるようになった。

稲垣栄洋の『世界史を大きく動かした植物』(2018年)は、人類の自然史の一つの例かもしれない

しかしチャクラバルティは、現代の気候科学者らがいっていることは、これまでの環境史家(アルフレッド・クロスビーなど)の主張と大きく異なるという。少し長くなるが、引用したい。

気候科学者たちは、自然史と人類史という人為的ではあるが歴史的な区別を知らず知らずのうちに破壊しながら、人間はこれまでのような単純な生物学的行為者(biological agent)ではなく、はるかに大きな存在になったとしている。人間は今や地質学的な力を行使しているのだ。(206頁)

生物学的行為者、地質学的行為者ーー2つの異なる名前と全く異なる結果。環境史は、1995年にクロスビーがこの分野の起源と現状を見事に把握したことによると、生物学や地理学とは大いに関係があるが、人間が地球に与える影響を地質学的なスケールで想像することはほとんどなかった。ブローデルの言葉を引用してクロスビーがいったように、それはまだ「気候の虜」としての人類のビジョンであって、気候の創造者としての人類のビジョンではなかった。人間を地質学的な行為者(geological agent)と呼ぶことは、人間的なるものに対する想像力を拡大することである。人間は、集団としても個人としても、生物学的な行為者であり、これまで常にそうであった。人類の歴史の中で、人間が生物学的行為者でなかった時代はない。しかし、人間が地質学的行為者になれるのは、歴史的かつ集団的に、つまり地球そのものに影響を与えるほどの規模の数字と技術を達成・発明したときだけである。自分たちをジオロジカル・エージェントと呼ぶことは、他の時代に種の大量絶滅が起こったときに放出される力と同じ規模の力を私たちに見いだすことになる。私たちは今、そのような時代にいるようだ。専門家によれば、現在の「種の多様性が失われていく速度」は、「6500万年前に恐竜が絶滅したときと似たような強さである」とのことである。私たちのフットプリントは、もともとそれほど大きくはなかった。人間がこのような作用を持つようになったのは、産業革命以降のことであり、そのプロセスは20世紀後半に本格化した。人間が地質学的な行為者になったのは、人類の歴史の中でもごく最近のことなのだ。そういう意味で、人類史と自然史の区別は、両者が相互に影響し合う環境史においても維持されてきたが、それが崩れ始めたのはごく最近のことだといえる。なぜなら、人間が自然と相互作用的な関係を持っているというだけの問題ではなくなったからである。これは人間が常に持っていたものであり、少なくとも一般に西洋の伝統と呼ばれるものの大部分では、人間はそのように想像されてきた。今、人間が地質学的な意味において、自然界のフォースであると主張されている。西洋の(そして今や世界の)政治思想の根本的な前提が、この危機において崩れてしまったのである。(206-7頁)

つまりチャクラバルティは、人新世とは、人類史と自然史という区別そのものが無効かつ無意味になる時代であると診断する。またその原点が産業革命、つまり1750年ごろであり、欧州の啓蒙思想ーー近代の産物である自由や進歩の概念ーーと密接に結びついた時代を背景としているのだ。

ここで、少し立ち止まってみてほしい。この主張はつまり、過去270年ほどにおいて「人間の歴史」なるものも「自然の歴史」なるものも存在しえなくなった、といっているのである。人間と自然が相互連関的に交わっているだけでもない。そもそも人間のクロノロジーと自然のクロノロジーという、これまで別物とされてきた二つの時代尺度が一つになりつつあり、しかもそれが地質という地球の物質そのものを変容させうるスケールで起きているのである。

これは、単純な「人間と自然の統合」といった反啓蒙主義的でロマンティックな思想ではない。むしろその逆、人間が近代において自由の追求や物質的進歩の土台とした自然思想の非意図的な産物としての根本的な分断が、人間存在をそれ以前は圧倒的な支配性をもっていた地質学的過程(隕石衝突による大量絶滅など)と同等のフォースをもつ存在と昇進させたために、自然抜きで人間を語ることもできなければ、人間抜きで自然を語ることもできなくなってしまった、という歴史認識なのである。

批判的視点①:人新世の「人」って、本当に人だけなのか?

しかし、これだけスケールの大きな概念ということは、その分欠点や問題点もあるはずではないだろうか。

現に、さまざまな学問領域(主に哲学、人類学、エコクリティシズム、歴史学、フェミニズム思想、芸術批評などの環境人文学)において受け入れられるようになった一方、同時に多方面からの批判の対象ともなっている。ここでは、大きく二つの視点に分けて考察したい。

その一つ目は、「人新世の”人”って、本当に人だけなのか?」という問いだ。

ここで紹介したいのは、「サイボーグ宣言」や伴侶種(companion species)などで知られる思想家ダナ・ハラウェイだ。現代のフェミニズムやジェンダー論の第一線を牽引してきたハラウェイは、人新世(Anthropocene)という単語に潜む無知ーー”この新しい世は人(Anthropos)が単独で引き起こし、故に単独で解決せねばならない”という考えーーに気づく必要性を訴える。

2016年の著書『Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene』のコメンタリーの中でハラウェイはこう述べている。

人新世や植民新世(Plantationocene)、資本新世(Capitalocene)に関連するネーミングの問題は、スケール、速度、シンクロニシティ(共時性)、そして複雑性に関係していると考える。システミックな現象を考慮する際の問いは以下でなくてはならない。すなわち、程度の変化が種類の変化になるのはいつなのか?また生物文化的、生物工学的、生物政治的、歴史的に位置する人々の及ぼす影響は、他の種の集合体や他の生物的/非生物的な諸力学の影響と比較し、あるいはそれらと組み合わされたときどのようなものなのか?いかなる種も、いわゆる近代西洋の脚本の中で善良な個人のふりをしている傲慢な私たち自身でさえも、単独では行動しない。有機的な種の集合体と非生物的な行為者の集合体が、進化的な種類とその他の種類の歴史を作るのである。(159頁)

ここからは大きく分けて二つのポイントを読み解くことができる。

まず第一に、人新世というネーミングの基準が、「地質学的な行為者となった存在+新世」なのだとしたら、人間以外の行為者も候補となっていいではないか、という視点がある。有名な例は、大規模なモノカルチャー栽培の展開とそれが歴史的に引き起こしてきた奴隷労働などに焦点を当てる”プランテーションの時代”すなわち植民新世(Plantationocene)や、資本主義の論理こそがそうであろうという資本新世(Capitalocene)などだろう(他にも死新世やプラスチック新世などが知られている)。

そしてもう一つ、ハラウェイの主な主張となるのが、人間は単独では存在しえないのだから、この地球に存在し、連関しあうすべての生き物(彼女の言葉でいえばcritters)と非生物的力学(abiotic forces)をも包摂する新たな概念的枠組み、すなわちクトゥルー新世(Chthulucene)なるものを想像すべきだという点だ。ギリシャ語のChthonic(大地の、地下の)がもつ全地球的な、全大地的な意味、すなわち人新世の「〇〇が破壊されているから、〇〇をしなくてはならない」という未来的で目的論的なビジョンから脱却し、今、この場所で現在進行形で起きている、森羅万象の複数種的(multispecies)でダイナミックな連関と力と共生成の過程に意識を据えるべきではないか。このパラダイムシフトに必要なスローガンは”Make Kin Not Babies!(子どもではなくて、類縁関係を作ろう!)”ーー子どもをつくるなという意味ではなく、誰もが子どもを愛し、思いやり、寄り添おうとするように、他の全生命や地球的過程とも類縁関係を築いていこうではないか、というハラウェイの心の叫びーーなのだという。

つまり、この批判の僕なりの解釈をするとすれば、人新世という概念が抱える最も重大な矛盾の一つが、人間が地質学的な行為者になったが故に”人”という字をあてているにも関わらず、その人間の行為はことごとく人間以外の生命や存在に依存しているため、そもそも「人間的なるもの」を再考してからでないと、これほどのエージェンシーを人間に付与する概念を声高に叫ぶべきではない、というスタンスである気がする。

批判的視点②:人新世の「人」って、誰を指すのか?

ここでさらにもう一歩、踏み込む必要がある。

つまり人間といっても、「どの」人間を指しているのか。たとえば温室効果ガスの排出の一点をみても、島国フィジーに暮らす島民よりもエアコンや自家用車を使い輸入食材に頼る米国の家庭の方が、またはインドの中でも町の衣服店より大企業の方が、明らかに大きな影響を及ぼす。

人新世という概念における「人」の解像度を上げる必要があるのだが、アマゾン民俗研究とパースペクティヴィズムで有名なブラジルの人類学者エドゥアルド・ヴィヴェイロス・デ・カストロは、これを西洋人・西洋文明とし、この「人」に属さないすべての人を「extramoderns(彼の造語で、欧州的な近代から外れた人の意)」と呼んだ。

西洋文明は物質的な進歩を善とし、目的達成のためには資本主義的な自然資源の搾取のみならず、帝国主義・植民地主義が規定するより”低俗な”人間の支配までも厭わない。その近代性に物質的にも思想的にも属さない、あるいは”取り残された”アマゾン民族のような人々は、そもそも人新世の「人」に包含されていないか、されたとしても受動的な位置付けでしかないとヴィヴェイロス・デ・カストロは主張するのだ。

ヴィヴェイロス・デ・カストロがアメリインディアンの宇宙論を説明する際に提唱したパースペクティヴィズムは非常に大きな影響を及ぼし、人類学におけるOntological Turn(存在論的転回)を躍進させる燃料となった

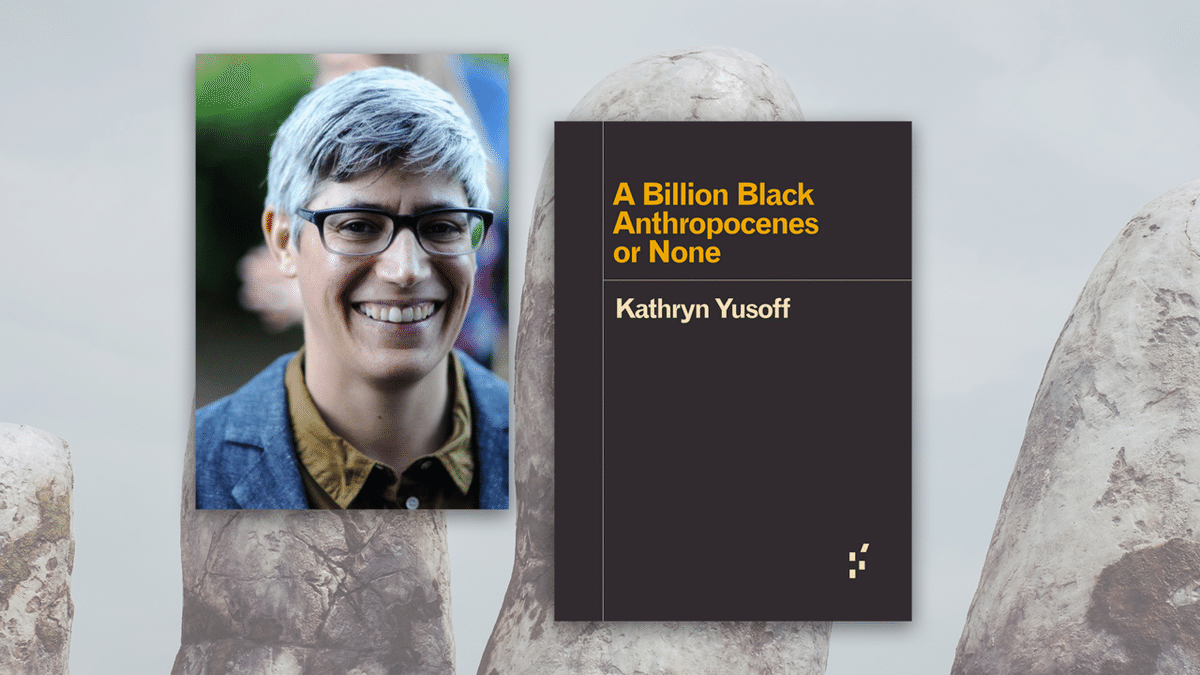

これと類似した近代性理解とパースペクティヴィズムに立脚しつつ、身体の物質性と地質学の論理の関係性に焦点を当てるのが、人文地理学者のキャサリン・ユソフ(Kathryn Yusoff)だ。彼女は著書『A Billion Black Anthropocenes or None』の中で、そもそもいかに地質学なるものがこれまでの原料抽出や資源乱用を可能にしてきたか、いかにこの学の論理や修辞が科学の名の下に、黒色・茶色系の”身体”を地球という物質的世界に束縛してきたかを強調する。

人新世は地質学であり、地質学は人間の歴史である。その人間の歴史ーーユソフがいうのは奴隷貿易や今なお続く開拓者植民地主義(settler colonialism)により形成されたカリブ海などの人種構造ーーは複数性の歴史であり、複数性の歴史とは、人新世という現実が異なる形で多数存在することでもあるという。

キャサリン・ユソフ(出典:Arizona State University)

もう一つ、この方向の批判で特筆すべきなのは、人類学者で先住民研究者のゾーイ・トッドが提唱する「人新世の先住民化(indigenizing the Anthropocene)」という概念だろう。カナダの先住民メティの家庭に生まれたトッドは、人新世研究の振興とその重要性を認めつつ、学術世界の先住民の扱いが偽善的であることを批判する。

確かに人新世研究は社会経済システムの現状を批判し、先住民への注目やポストヒューマニズム的な視点などを通し、新たな認識論と存在論を打ち出す努力はしてきた。しかし「人新世」という表現は、これまでの西洋ー白人ー男性ー異性愛中心主義的な「人」概念を、あたかもすべての人間に当てはまるかのごとく普遍化してしまう。

だけでなく、そもそも研究者が西洋・白人・男性・異性愛者がほとんどのため、「先住民の視点」もリアルなポジショナリティから語られることがなく、研究者の目的達成のための手段として表面的・戦略的に利用されるだけで終わってしまうことも多い。トッドにとっての急務とは、人新世なるものを先住民化(indigenize)することであり、それはたとえば関係論的な倫理観へと転向していくだけでなく、「誰が」話しているのか、「どこで」起きているのかといった、situatedな視点を育むことなのである。

ゾーイ・トッド(出典:Wikipedia)

ここでは、人新世の「人」の人間的側面に対する批判的視点を三つ紹介した。

これらはすべて多元主義(pluralism)的といえるが、一つ注意をしたいことがある。それは、「無数の人新世が存在しうる」あるいは「人新世自体普遍化できない」といった気づきを、「人新世なるもの自体に意味がない」という極論と結びつけてしまわないことだ。

もちろん、人と人のあいだにはたくさんの差異が存在する。歴史をみれば一目瞭然だろう。

しかしそれ以上に、人と人のあいだには多くの共通点もある。思考や直観、対話を通じて、人間と人間なるざる存在の関係性を想像しなおすことができるのもその一つであろう。

ここからは、上の批判をふまえ、いかにして人新世の「人」を捉えなおすことができるのか、理論編と実践編に分けて、例とともに考えていきたい。

人新世の「人」の再考:理論編

理論編で紹介する一人目は、シベリア・ユカギール民族の民族誌で知られ、国立デンマーク博物館の館長もつとめる人類学者レーン・ウィラースレフだ。

ウィラースレフがその論文「Not Animal, Not Not-Animal(動物ではないが、動物でないこともない)」(略)の中で紹介するのが、ユカギールの民の特殊な狩猟方法だ。

北国の過酷な自然環境で暮らすユカギール族は、ヘラジカ(elk)を狩る。しかし、ヘラジカは単なる食糧として捉えられているわけではない。ユカギール族にとって、人間も動物もperson(人、個)になりうる。なぜなら、すべての生きものにはayibiiと呼ばれる魂のような生命の本質が宿っているのである。そこでは非人間の存在も、人間の”ような”質(思考、感覚、感情、性格、etc.)を持っているとされる。これは前述のパースペクティヴィズム(ヴィヴェイロス・デ・カストロ参照)に立脚した世界である。

日本でも奥野克巳らによる訳書が2018年に刊行された

そのヘラジカは群れで行動し、簡単には仕留められない。狩りは時として長い時間を要する。そこで、狩人はヘラジカを模倣する。身体的に憑依し、変容することで、この四足歩行の哺乳動物と同じような思考に移行していく。エサはどこか。どこから匂いがするか。どのルートで移動するか。狩人はヘラジカのように動き、嗅ぎ、声を出す(仲間との意思疎通は、ヘラジカの声を模倣した口笛で行う)。次第に、狩人自身がヘラジカになっていく。

しかし完全にヘラジカに憑依してしまうことも危険である。その場合、人間という種に後戻りできなくなるとユカギール族は考えるからである。つまり狩人は、ヘラジカというpersonに変態しながらも、最終的にはそれを「獲物」とみなし、殺す必要があり、そのためには「人間」や「狩人」の自己同一性を忘れてはいけない。この獲物でもあり、捕食者でもあるという状態をウィラースレフは”double perspective”と呼ぶ。

ヘラジカではないが、ヘラジカでないわけでもない。他方でヘラジカも、人間ではないが、人間でないわけでもない。

ユカギール族はそんな曖昧な世界に生きている。そのオントロジーをウィラースレフは「not animal, not not animal」と絶妙に表現するのだ。

動物の鳴き声を模倣することで他の狩人と意思疎通を行う(出典:ウィラースレフの論文より)

同じく「捕食」の関係に注目したのが、ヴァル・プラムウッドだ。

オーストラリアの哲学者・エコフェミニストだったプラムウッドは、著書『The Eye of the Crocodile』の中で、ワニとのある危険な遭遇を打ち明ける。

人気のない川を一人カヌーで下っていたプラムウッドは、ある瞬間、水面に浮き出る二つの眼に気がついた。ワニだった。ワニはカヌーを攻撃し、なんとか持ちこたえるプラムウッドに焦点を移す。眼が合った。水中に身をひそめる目の前の動物がどれだけ大きいのかなど見当がつかない。ただ一つ、その動物が自分をエサにしようと、ジッと、好機をうかがっていることはわかった。

この体験を機に、人間に対する考え方が変わったとプラムウッドはいう。人間は通常、捕食者であり、獲物にはならない。しかしあの川に出没したワニーー太古の地球で繁栄した恐竜の数少ない子孫ーーは、人間の捕食者でもある。これまでも幾度となく人間を食べてきた。人間は美味しい獲物となりうる。サメやクマ、カラスやヘビも、人間を食べる。人間の身体とは生身の肉体であり、衰えるし、腐る。神秘的でも絶対的でもなく、ただ大きな生命連関において脆弱なものなのである。

ワニの瞳は、その目線で世界を見つめることも教えてくれた、とプラムウッドはいう。人間と自然のような二元論を持ち出す限り、人は本当の意味でワニの目線に立つことはできない。エコロジカルな世界には、ただただ身体でできた生き物が蠢き、他を食物にしたり、あるいは自らが食物となって、連鎖の一端で関わっている。そこでは人間を特別視することはできない。それぞれが互いに栄養を求め、獲物を探し、緊張と創造と共存の中でひしめきあっているだけあり、それらの目線から観た世界を想像することで、エコロジカルなあり方が開けてくるのではないだろうか。

ウィラースレフもプラムウッドも、自己の体験にもとづいて人間と他存在との関係性を再考し、論じた。ではこういった理論をふまえて、実際にどう自己の世界でのアプローチと変換していけるのか。

人新世の「人」の再考:実践編

人類学が実践する重要な手法の一つが、民族誌(エスノグラフィー)である。

これまで主に人間の文化的営為を扱ってきた民族誌だが、人新世的な現実が深く認識されるにつれ、人間以外をも包摂する探究アプローチがないか研究が進んでいる。2010年ごろから議論され始めたmultispecies ethnography(マルチスピーシーズ、複数種的な民族誌)に加え、”more-than-human”、”other-than-human”、”beyond the human”など、人間的なるものを再考する動きがある。

そうした動きを包括的にまとめたのが、マリアンヌ・リアンとギスリ・パルソンの論文「Ethnography Beyond the Human: The ‘Other-than-Human’ in Ethnographic Work」(2021年)だ。

これまでの民族誌にも、数多くの人間ならざる存在が登場してきた。ただし多くの場合、最初のフィールドメモには鳥や川や霊がしっかりと登場しているのにもかかわらず、いざ考察となるとそれらが周縁化され、人間が舞台の中心に立つ。20世紀までの人類学(anthropology)は、人間中心主義的(anthropocentric)の枠を出ることは珍しかった。

マルチスピーシーズ民族誌の代表例ともいえるエドゥアルド・コーンの『森は考える』は、アマゾン・ルナ人の生の営みを取り巻く動植物と、それらが”思考する”記号学的過程を追う

それが20世紀後半から21世紀にかけて変わりつつある。リアンとパルソンは、その潮流の動力として、社会的なるもの(the social、sociality)の再考があるとする。これまでも民族誌は人間を単独ではなく、社会的な諸過程の中で観てきたが、ここでいう「社会性」は人間以外のなにものでもなかったに対して、ティム・インゴルドによるミツバチの考察(1983年)やGillian Feeley-Harnikによるビーバーの再検討(2014年)により、動物などの人間ならざる存在の様々な生の過程を「社会的」ーー人間社会がそうであるように、経済活動や相互援助、信頼にもとづいた関係や力学ーーと捉える十分な知見が集積しつつある。

さらに、鳥や川や霊が人間の社会生成に深く関係している、すなわちそれらの人間ならざる諸存在に行為主体性を見出すこと、さらに言いかえれば、人間は大きな生のもつれあいの一部でしかないという視点を、人間存在や文化を扱う人類学の実践方法論である民族誌において応用していこうとする試みなのである。

そうした試みの例としては、エドゥアルド・コーン(2013年)、エベン・カークセイ(2010年、2019年)、ステファン・ヘルムライヒ(2009年)、リアン(2015年)、アナ・ツィン(2015年、2017年)などを参照されたい。

人類学者エベン・カークセイは、Multispecies Salonなどを通じてマルチスピーシーズ民族誌の土壌を築いてきた。最近では、Covid-19をマルチスピーシーズ物語として捉える視点を論文として自身のサイトでも公開している

また日本でも2021年9月、奥野らによる著書が刊行された。こういった探究の拠点として彼らが活動してきたÉKRITSも非常に興味深い

またマルチスピーシーズな実践として、このコースで最も衝撃を受けたのは、ツィンなどによる学際プロジェクト「Feral Atlas」かもしれない。

ツィンの長年の学際研究の結晶ともいえるこのプロジェクトでは、人新世におけるモア・ザン・ヒューマンな諸歴史を紐解き、可視化するべく、多方面の科学者、人文学者、そしてアーティストが集結し、一つのFeral Atlasというプラットフォーム(インタラクティヴ・データベース)を構築、日々更新している。

人間活動に巻き込まれ、活性化したのち、人間の手に負えないほど拡大していった様々な人間ならざるエコロジーをferal ecologiesと呼び、それら諸存在の変遷を、それらの視点に立ち、かつ過去500年の人間の歴史と絡み合うように紐解くという、気の遠くなるような試みだ。しかもそれを、とてもわかりやすいインタラクティヴなインターフェイスと学際的にまとめあげた学習キットと共に無料でオンライン公開しているのには、大変驚いた。

ぜひ一度、サイトで遊んでみてほしい。

人新世で生きていくということ、パンデミック、そしてその先

ここまで地質学的な視点、歴史学的な視点、批判、そして今後の展望という切り口で「人新世」を読み解いてきた。

しかし、まだ本当に重要なことには目を向けていない。それは、「人新世という現実をどう生きていくのか」という問いである。それは、難しい概念の話でも過去や未来の議論でもない。今、目の前に現れ広がる世界をどのように受け取り、そこで暮らし、参加していくのか。

そこで僕は、セミナーでも扱ったマルティン・ハイデガーに一つの導きを見出したい。

1951年の講義をもとに出版された「Bauen Wohnen Denken(Building, Dwelling, Thinking)」の中でハイデガーは、日常的な単語・概念であるbauenとwohnenの関係に着目する。

普段、手段と目的として並置されがちなbuilding(構築する、建設する)とdwelling(住む、住みつく)だが、ドイツ語の歴史を辿ると、bauenには元来wohnenの意味があることがわかる(現在も使用されるneighbor=隣に住む人、の語源はNachgebauer)。

さらにドイツ語で”ich bin”(I am)というときのbinは、bauenから派生している。つまりich binとは、”I dwell”と同義となる。存在すること(bin)は、この地球に住むこと(dwelling)なのである。

加えてbuildingには、二つの意味がある。それは、果物などを育てる、養うというcultivatingの意味(ラテン語はcolere、現在のcultureの語源)と、寺などの建物を築くerectingの意味(ラテン語はaedificare)。

つまりハイデガーにとって存在することとは、この地球、すなわち大地と空と神性と限りある命を生きる諸存在という四要素が交わりあう世界(”the Fourfold”)において、そこにあるものを愛で、養い、新たなものを築き、創造していくことで、世界に深く根を張り、住みついていくことなのである。

70年経ち、世界は変わった。

地質学的な時代まで変わったとされ、どうすればいいのか、さまざまな方面で想いや信念がぶつかりあっている。

でも毎日陽が昇っては沈み、毎年夏と冬が繰り返される限り、根本のところはあまり変わらない気もする。

なぜなら人新世を生きるとは、きっと、他の存在の声に耳を傾け、愛と思いやりで接し、それらと共に心地よい世界をつくりあげていこうとする営みそのものなのだから。

***

冒頭で紹介した論文(2002年)の中でクルッツェンは、「隕石の衝突、世界大戦、パンデミックのような地球規模の大災害が起こらない限り、人類は何千年にもわたって環境に大きな影響を及ぼし続けるだろう」と断言した。

その「地球規模の大災害」が起こった。

しかしどうだろう、地質学的な行為者として人類がもつとされる力に変化はあっただろうか。

確かに、一時的な人間活動の凍結により一部で人間ならざる存在が還ってきたり、医療従事者が命がけで人命救助に臨んだりする様子は、人類に明るい希望をもたらした。

それと同時に、複雑に絡みあった供給システムの相互依存とその脆弱性、社会・経済的境遇によるウィルスの影響・損害の不平等性、ワクチンを巡った政治的しがらみと競争など、さまざまな地球規模の弱みや分断も露呈した。

もしかするとこのパンデミックは、人新世的現実の縮図として、導きとヒントを人類に与えるべく、この惑星に降り立ったのかもしれない。

だとすれば、その誘いに応答していきたい。

主な参考文献

International Commission of Stratigraphy. "International Commission of Stratigraphy." Accessed September 30, 2021. https://stratigraphy.org/.

Crutzen, Paul J. “Geology of Mankind.” Nature 415, no. 6867 (2002): 23.

Chakrabarty, Dipesh. “The Climate of History: Four Theses.” Critical Inquiry 35, no. 2 (2009): 197–222.

Haraway, Donna. “Making Kin: Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Cthulhucene.” In Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulhuscene, 99-103. Durham: Duke University Press, 2016.

Viveiros de Castro, Eduardo. “On Models and Examples: Engineers and Bricoleurs in the Anthropocene.” Current Anthropology 60, no. S20 (2019): S296–308.

Yusoff, Kathryn. A Billion Black Anthropocenes or None. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2018.

Todd, Zoe. “Indigenizing the Anthropocene.” In Art in the Anthropocene: Encounters Among Aesthetics, Politics, Environments and Epistemologies, edited by Heather David and Etienne Turpin, 241-254. Open Humanities Press, 2015.

Willerslev, Rane. “Not Animal, Not Not-Animal: Hunting, Imitation and Empathetic Knowledge among the Siberian Yukaghirs.” The Journal of the Royal Anthropological Institute 10, no. 3 (2004): 629-52.

Lien, Marianne Elisabeth, and Gisli Pálsson. “Ethnography beyond the Human: The ‘Other-

than-Human’ in Ethnographic Work.” Ethnos 86, no. 1 (2021): 1-20.

Tsing, Anna L., Jennifer Deger, Alder Keleman Saxena, and Feifei Zhou. “Feral Atlas: The More-than-Human Anthropocene.” Accessed September 29, 2021. https://feralatlas.org/.

Heidegger, Martin. “Building, Dwelling, Thinking.” Translated by Adam Bobeck.

おすすめ文献リスト

上記以外に、例えばアナ・ ツィンの『The Mushroom at the End of the World』(2015年)やツィンらの『Arts of Living on a Damaged Planet: Ghosts and Monsters of the Anthropocene』(2017年)

チャクラバルティの新著『The Climate of History in a Planetary Age』(2021年)

ティモシー・モートンの『自然なきエコロジー』(2018年)や『Hyperobjects: Philosophy and Ecology After the End of the World』(2013年)、『Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence』(2016年)

ティム・インゴルドの『The Perception of the Environment』(2011年)や、インゴルド&パルソンの『Biosocial Becomings: Integrating Social and Biological Anthropology』(2013年)

マリソル・デ・ラ・カデナの「Indigenous Cosmopolitics in the Andes: Conceptual Reflections beyond “Politics”」(2010年)や『Earth Beings: Ecologies of Practice Across Andean Worlds』(2015年)

カークセイ&ヘルムライヒ「The Emergence of Multispecies Ethnography」(2010年)

Kregg Hetherington編『Infrastructure, Environment, and Life in the Anthropocene』(2019年)

デボラ・バードローズ「Slowly – Writing into the Anthropocene」(2013年)

エッセイ

本セミナーの期末課題では、ワクチンを打ったときの体験と人新世議論を織り交ぜながら、詩的な短いエッセイを書きました。それについてのnoteはこちら。エッセイは下記よりお読みいただけます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?