「ブレーンは会話」明石家さんまが38年前に残した名言

死ぬまで好きなあの人❶

かつて一世を風靡したインタビュー雑誌の編集長だった佐山一郎さん。明石家さんま、ビートたけし、松田聖子、萩原健一など時代を切り開くスターを次々にとりあげた独創性あふれるカバーストーリーは同誌の目玉企画となっていました。

本物のインタビューとは何なのか? 名インタビュアー、スタッズ・ターケル(1912-2008)の名にちなんだ須田タケルを主人公とする小説スタイルで執筆してもらいました。

佐山一郎/文 アワジマ/編

<さんまが肉買ってる!>

LINE メールでそう知らせてきたのは須田タケルのオクさんだった。

メールに気づいた須田は、すぐさま通話で返した。

「等々力の紀ノ国屋スーパーに入ったら、どこかで聞いたような声がしてきたの。でも、声の主は一人。誰かと会話しているわけではなくて、ただの独り言。黙っていられない人という感じで『肉売り場、どこやどこや……?』って言ってたかしらね。そのうちに対面のお肉屋さんとのやりとりが聞こえてきて何か買ってたけど」

「<さんまが肉買ってる>ってチョイトいいじゃないの。ウケたウケた」

そこから先はさもありなんの人物描写を聞くことに。

「専用カートを押せばいいのに、店の買い物カゴをぶらんぶらんさせてた。平日午後の空いてる時間だからリラックスしてたのね。でもどこか恥ずかしそうな気配もあって……」

「何着てた?」と続けながら、須田はNHKのコント番組『LIFE』で田中直樹が扮したゲス記者を思い出している。鉛筆舐め舐めメモ帳を縦にめくるゲス記者の猛攻が懐かしいのは、同類の多くが絶滅中だからだろう。むろん危惧などされることもなく。

「そうねえ、テレビと一緒で普通の格好。ジーンズはあまりはかない人なのかな、よくわからないけど。……喋ってると息が切れるので、このまま家に帰ります」

型通りの「はい」を言ったあと、須田は「どこか恥ずかしそうな感じ」が気になりだした。

世田谷の高級スーパーで買い物をしている自分にさんまが居心地の悪さを覚えてもおかしくはない。大資本に買収された紀ノ国屋は、西へ西へと店舗を増やし、今では京都、大阪の大丸にもあるらしい。しかし等々力店のような大規模店は増えていない。内装も導線もまるで昔のままだというから微妙な東京オーラのようなものが出ているのだろう。

出世魚のさんまが東上してからもう40年以上になるのか──。

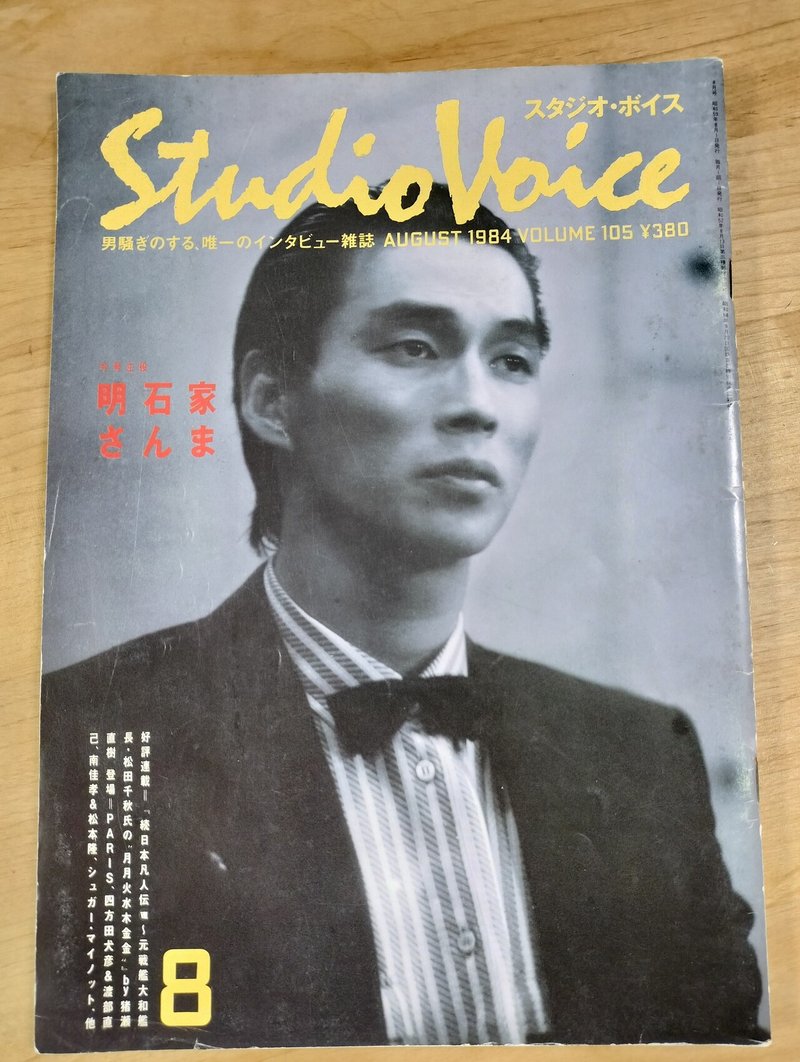

通話を終えた須田は打ち合わせで来ていたアワジマに『スタジオボイス』の「明石家さんま特集号」を見てもらうことにした。書庫に眠る1984年の8月号だから昭和59年刊行のビンテージ物ということになる。バファローズ平野投手似のアワジマは地味だがプライドを内に秘めた44歳の編集者だ。今の40代に、この夏67歳になったさんまはどう映るのかな、と聞きたくなっていた。

「ぼくのような関西人にとっては東京で出世したこともあって神のような存在でした。このインタビュー雑誌が売られていた頃の自分は、まだ6歳です。3年ぐらい前に<嫌いな芸人>ランキングで1位になったときは老害化がいわれましたけど、須田さんの編集したこのインタビューではまだギラギラしている感じで新鮮です。カッコいいので驚きました」

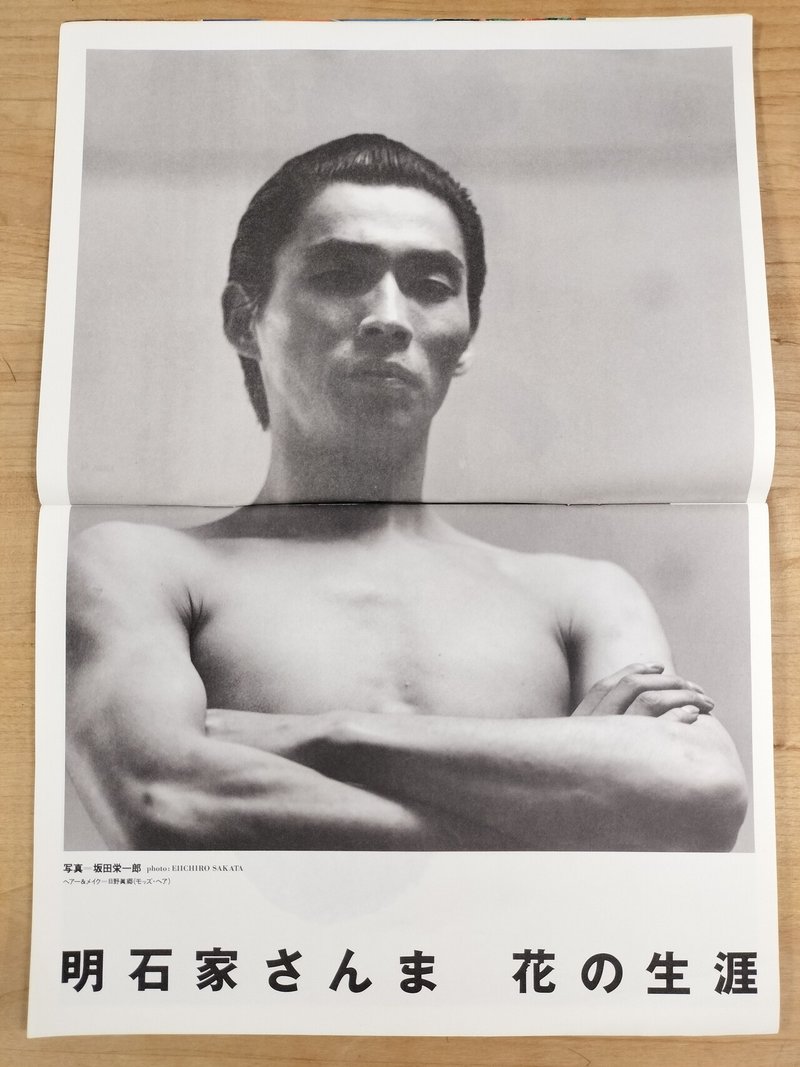

雑誌は意外なほど綺麗だった。しかし粗悪紙を使った折だけは黄ばみが著しい。たしかにアワジマが言うように坂田栄一郎のスタジオ撮影写真からしてどれもがクール。さんまは白い歯さえ出さなければ生理活性物質を放つ二枚目俳優のように見える。大きなモノクローム写真は当のさんま自身も気に入ってくれたはずだ。ポラロイドでまず撮って被写体をノセる。その4年後の創刊号から『AERA』の表紙を撮りつづげた坂田栄一郎の手法を須田は懐かしく思い出す。

アワジマの感想があまり自分と変わりがないことに須田は少しだけ驚き、訳もなく安堵した。7ページ、1万7000字、400字詰め原稿用紙換算で43枚ほどのインタビューは今ならロング・インタビューと銘打たれるはずのものだ。にもかかわらず須田はその程度の長さと時間のかけ方ならただのコメントだ、と豪語したくなる。いかにもジョージ・プリンプトン、ゲイ・タリーズらのニュージャーナリズムに影響を受けた者らしいなと、須田は微苦笑をおさえられない。

好きなアールグレイ紅茶を啜っていると、「新鮮な古雑誌」を読み始めたアワジマが「うわっ」と声を挙げた。さんま直筆の春画と補足説明が目に入ったからだ。インタビュー中、小学生の頃に道で拾ったというセックスの写真を思い出し、須田からの描いて欲しいというリクエストに応えたさんまは、<SANMA-GRAPH>と題した1ページ分の全部を使って思い切り遊んでいる。改めて見るさんまの手書きは丸みを帯びた少女風文字で、とても達筆とは言えない。春画の下に残した説明はこう書かれていた。

<女の人が、とても苦しそうだったので/ SEX と言うのは、ずっと苦しいものだと思ってた>

春画は、<ブス>と添え書きされた全裸の女性とその上に半身で覆い被さる男で構成されている。<←マクラ>、<←シーツ>などのご丁寧な説明まであるが、注視点はリアルに描かれた男女の性器である。

他にも<殴りたい人 タレント6人/デレクター2人/プロデュサー1人/記者23人/大阪のおかま1人/女(判読不明)1人/スチワーデス1人//計16人>

<やりたい女>については、歌手2人/モデル3人/一般人4人/新体操の人1人/ダンサー2人//計23人>と書いて、最後を<※やりたくない女 林真理 いません!! あかしや さんま>で〆ている。

変わらぬ芸風と冷たく言ってしまえばその通りである。そそのかしたのは31歳当時の須田で、嬉々として応じたのは20代最後の年を生きるさんまだった。この奉仕精神に応えるかのように編集部がわざわざILLUSTRATION BY SANMA AKASHIYAとクレジットを入れている。

「過激だったんですねえ……」とアワジマがしみじみとした口調で言って更に続けた。「今の時代でこういうギラギラした感じのインタビュー頁が成立しないのは、時代のせいだけじゃないです」

アワジマが帰って読み直す気がわいてきた。

須田の問いかけは「幼い頃にお母さんを亡くされて……」で始まり、さんまは「ええっと、5月5日、子供の日やったんです」と答えている。少年時代のディテールの後は、師匠の笑福亭松之助(本名・明石徳三)に弟子入りするまでを聞き、24歳の年のレギュラー14本時代についてもエピソードトークをさせている。最後の質問にさんまは「マンション付きの女のとこにね、転がりこも、思てるんです。なかなか見つからない。転がり込むと女性の方が、私の夫になるもんだ、と単純な考えでね、思い込むやつが多いので(笑)」と答えている。しゃべりながら話を作っていく今と変わらぬ芸風である。

その後の見開きプラス片ページの3頁分ではわざわざ「出世魚・さんまの年譜」まで作っている。今は映画字幕翻訳をやっている編集部の新入社員三保さんが嫌がらずに面白いものを作ってくれたのを須田は思い出している。4段組みの頁構成で2段目と4段目は人間が犬を噛んだ的な各時代のどうでもいい事件を新聞記事から拾って入れて笑いを取ろうと指示した。バカげた自己肯定だが、やはり面白いなと自賛し、そんな発想を産ませたさんまのパワーを讃えたくなる気分を解き放ちながら赤ワインを飲んだ。

翌朝、東京新聞のラテ欄を見ていると、『さんま御殿』の25周年番組が目に止まった。昨日からさんま尽いているなと須田はその偶然におどろいたが、とうの昔にその種の地上波番組を必要としなくなっていた。お笑いタレントが高座に戻ったり役者として売り出してゆくパターンで落ち目を免れるケースはさんま自身も見てきている。吉本の中でももはや先輩はやめた人しかいない。インスタグラムで話題のファンへの神対応にも須田の見るかぎり不自然さはない。目減りしたのは、好感度系テレビタレントに必要な「日々に新たなり感」だろう。流行れば廃れる。表向きは長期安定のように見えても、不発弾の自分や一発屋の自分を後半生で感じ続けている人は多い。さんまの場合は違うだろうが。

38年も前のそのインタビューで明石家さんまは嘆くわけでもなく「いいブレーンになかなか出会わない」と言っている。そしてこう続けた。「だから、人の話をよく聞いたり。いいものをもってる人の会話というのは違いますからね。そのへんがブレーンになってる感じですね」

ひとかどの人物とのよき会話こそがブレーンか。これは意外な名言なのではないか。そう須田は考え、若い頃の明石家さんまとの一期一会を二期二会にしたいものだなといつになく冴えた頭で考えた。

(*次回は、──ビートたけしの巻です)

文/佐山一郎(さやま・いちろう)

作家・編集者。1953 年 東京生まれ。成蹊大学文学部文化学科卒業。『スタジオボイス』編集長を経てフリーに。2014年よりサッカー本大賞選選考委員。著書に『東京ファッション・ビート』(新潮文庫)『「私立」の仕事』(筑摩書房)、『闘技場の人』(河出書房新社)、『雑誌的人間』(リトルモア)、『VANから遠く離れて──評伝石津謙介』(岩波書店)、『夢想するサッカー狂の書斎 ぼくの採点表から』(カンゼン)、『日本サッカー辛航紀 ──愛と憎しみの100年史──』(光文社新書)など。これまでインタビューした人物は1000人を超える。

編/アワジマ(ン)

出版社編集者。淡路島生まれ。陸(おか)サーファー歴22年のベテラン。

本づくりの舞台裏、コチラでも発信しています!

Twitterシュッパン前夜

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?