【超入門】今さら聞けない「グラフ作成」の基本ルール

こんにちは!

資料やレポートで大切な要素といえば、やっぱり「グラフ」。グラフがあると内容をひと目で理解できますし、説得力も増します。同じ情報を伝えるにしても、相手の反応ははるかによくなるでしょう。

ただグラフの特徴を理解しないまま、なんとなく使っている人も多いと思います。

円グラフと棒グラフはどう使い分ける?

nとNの違いは?

たとえばこんなふうに尋ねられたら、ほとんどの人は答えに窮してしまうのではないでしょうか。

間違ったグラフの使い方をすると、相手が誤解してしまう可能性もありますし、説得力・信頼感を損ねてしまうかもしれません。

そこで今回は、グラフを使うときに知っておきたい基本ルールをお伝えします。

【前提知識①】「N」と「n」

グラフについて話を進める前に、前提となる知識を2つ紹介しましょう。

1つめは、「N」と「n」です。

アンケート結果を見ると、「N=300」「n=100」などと書かれた文字を見かけますよね。これらは「N数」「n数」と呼びます。統計学の用語なので難しく見えますが、じつはすごく簡単です。

Nは「母集団のサイズ」、nは「サンプル数」を意味します。よりわかりやすくいうなら、Nは「対象者数」、nは「回答者数」です。たとえば「300人を対象にした調査で、100人から回答を得た」という場合、「N=300、n=100」となります。

とりわけアンケート調査結果などで具体的にサンプルサイズを指す場合には、「n数」を書く必要があります。ときどきn数が書かれていないアンケート調査の結果を見かけますが、データの信憑性に関わるため、グラフ作成時には必ず記載しましょう。

【前提知識②】「SA」と「MA」

2つめの前提知識は、「SA」と「MA」です。こちらも専門用語ですが、意味はシンプルです。

●------------------------------------------

SA(単一回答/シングル・アンサー)

回答者が選択肢の中から1つだけ選ぶ方式。性別、年齢層、学歴、雇用形態など回答者の属性を問う質問でよく用いられます。回答の合計は必ず100%になります。

例)

あなたの年齢層を教えてください。

10代、20代、30代、40代、50代、60代以降

MA(複数回答/マルチアンサー、マルチプルアンサー)

回答者が選択肢の中から当てはまるものを複数選べる方式。「興味のある分野」や「利用したサービス」など、複数の選択肢が当てはまる可能性がある質問で用いられます。回答者が複数の選択肢を選ぶため、回答の合計が100%を超える可能性があります。

例)

あなたが好きな果物を選んでください(複数選択可)

りんご / バナナ / オレンジ / ぶどう

------------------------------------------●

SAとMAを比較すると、こうなります。

ちなみに、SAとMA以外にも「FA(自由回答/フリーアンサー)」や「LA(回答数に制限をつける質問形式/リミテッドアンサー)」もあるのですが、グラフを作成するうえでは、まずSAとMAを理解しておけばよいと思います。

グラフごとの特徴を把握する

さて、お待たせしました。本題の「グラフの使い分け」です。

「グラフ」と一口にいっても、さまざまな種類があります。ここでは代表的な「円グラフ」「帯グラフ」「棒グラフ」の特徴を見ていきましょう。

======================

円グラフ

円グラフは、「項目が占める割合」を視覚的に表現するのに効果的です。商品の人気度、顧客の属性、予算の配分、支持政党の割合など、実にさまざまな場面で活用されています。

ポイントは「項目数」。多すぎると見づらくなるので「5個以下」がベストです。

また、円グラフは「SA質問」で使用するのが一般的です。ただしMA質問でも、回答者に優先順位をつけてもらい、1位の回答のみを集計する場合、実質的にはSAと同じ扱いになるため、円グラフを使用することができます。

例)

あなたが最も重要だと思う政策は何ですか?(MA)

経済政策、外交政策、社会保障政策、教育政策、環境政策

※1位の回答のみを集計する場合

帯グラフ

帯グラフは、各項目の比率が帯状の長さで表現されるため、データの大小を比較するのに適しています。

円グラフと同様に、全体に対する部分の比率を示すのに効果的ですが、「項目数が多くても見やすい」のが特徴。

構成比の小さい項目が複数ある場合は、それらをまとめて「その他」として表示することで、グラフをすっきり見せられます。ただし、「その他」の割合が大きい場合でも、必ず最後に配置しましょう。

帯グラフも「SA質問」で使用するのが基本で、とくにSA質問のクロス集計(2つ以上の質問や変数を組み合わせて、それらの関係性を調べる分析手法)を可視化する際にもよく用いられます。

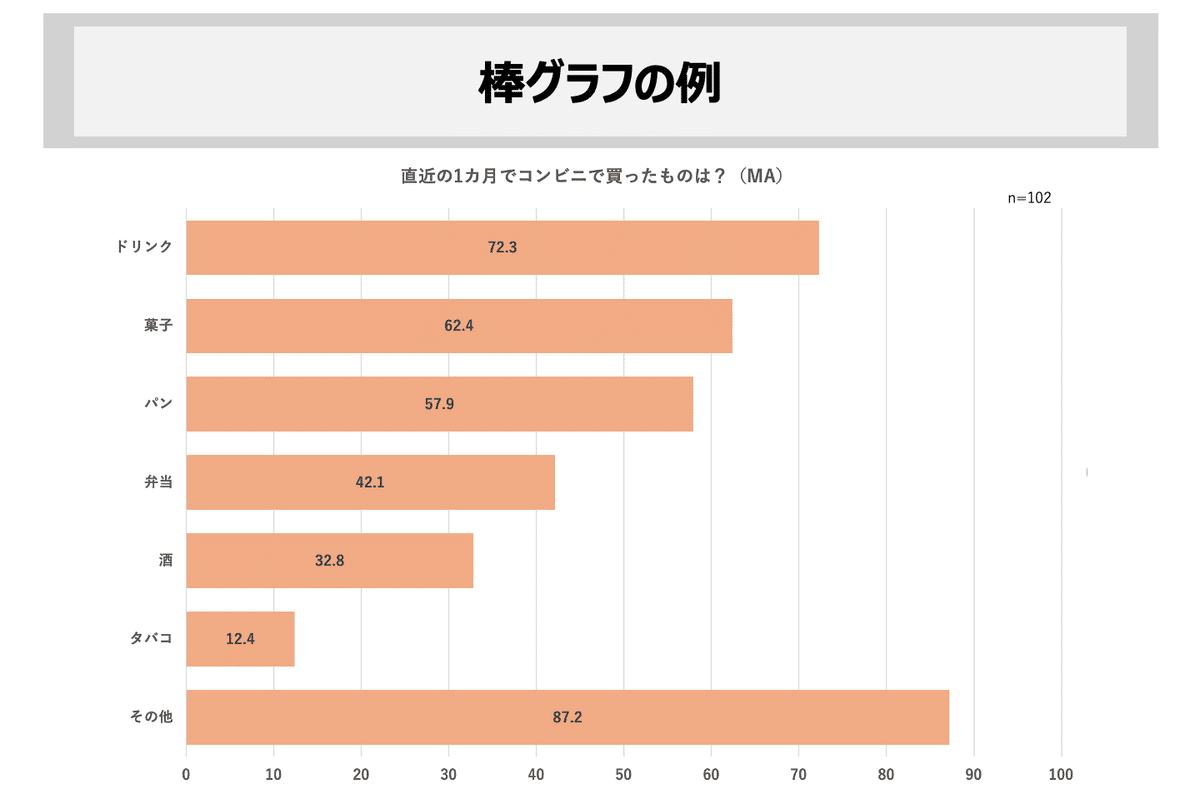

棒グラフ

棒グラフは、棒の長さの違いを一目で比較でき、どの項目の数値が大きいのか・小さいのかが瞬時にわかります。

とくに有効なのが、MA質問の回答結果を比較するとき。

複数の選択肢から当てはまるものを選ぶMA質問では、回答の合計が100%を超える可能性があります。この場合、円グラフや帯グラフだと表現が難しくなりますが、棒グラフなら各選択肢の回答率を個別の棒で表現できるため、選択肢間の比較が容易になります。

また、棒グラフは「時系列データ」の表現にも適しています。

月別の売上高や年度ごとの利用者数など、一定期間ごとの数値の推移を棒の長さで示せば、変化の傾向をわかりやす示せます。

======================

最後に、「円グラフ」「帯グラフ」「棒グラフ」の特徴をまとめてみましょう。

グラフにはそれぞれ特徴があり、データの種類や目的に応じて使い分けることが大切です。ぼくもふだんの編集業務のなかで作成することがあるので、日々勉強しています。

では、また次回の記事でお会いしましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?