作曲入門 (C調) 3 (N300-C-K)【簡易版】。「コード付け」(主要3和音)

3.コード付け(主要3和音)

(これは「作曲入門」講座の【簡易版】です)

目次

■3。(N300K) 「コード付け」(主要3和音)

・ 「まえがき」

①。「主要3和音(C。F。G)」

②。「主要3和音(C。F。G)」による「コード付け」

まえがき

・「メロディー」が書けましたら、次は、「コード付け」です。

ここでは、「コード付け(主要3和音)」ということで、

「C。F。G」コードだけで付けてみます。

だった、「3つ」のコードですが、この「区別・判断」ができれば、今後、「ダイアトニック・コード」付けも要領は同じです。

ですので、まずは、この「3コード」の付け方をマスターしましょう。

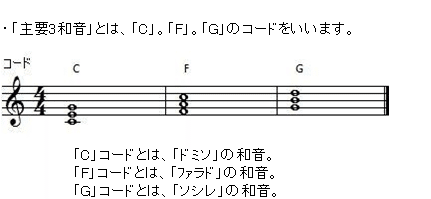

①「主要3和音(C。F。G)」

・「コード付け。(主要3和音)」についてです。

(1) 「主要3和音(C。F。G)」とは

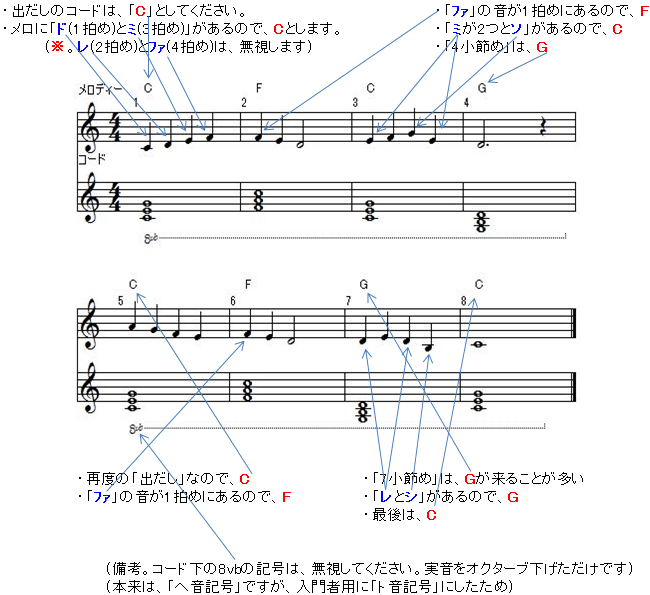

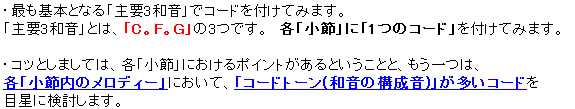

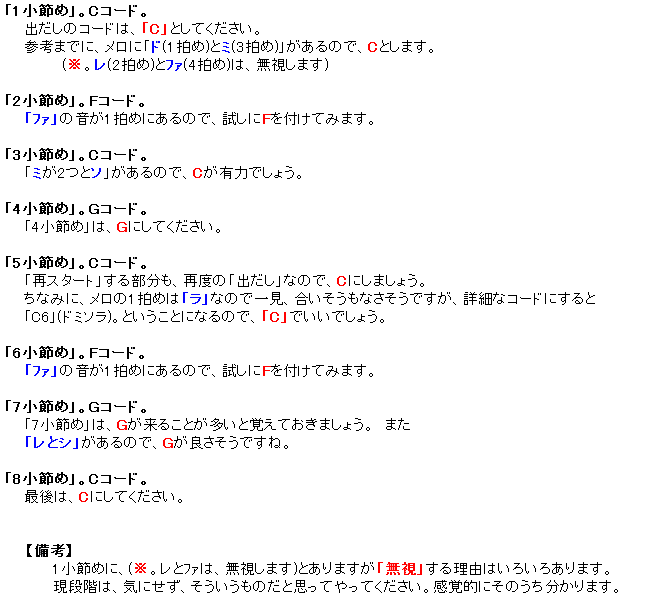

②「主要3和音(C。F。G)」による「コード付け」

(1) 「主要3和音(C。F。G)」で「コードを付ける」

・「コード」を付ける場合は、大抵、「小節」単位です。

ですので、「1小節」毎、確認してみましょう。

例えば、「1小節め」は、「メロディー」が、「ドレミファ」ですので、

この音が多い「コード」が「可能性・大」です。

そうしますと、「Cコード」は、「ド・ミ・ソ」ですから、

メロにも「ド」と「ミ」がありますので、「可能性・大」です。 ということで、実際に、「Cコード」を付けて、伴奏してみてください。

・必ず、「音を鳴らす」。 「耳で確認」するようにしてください。

「理論」がわからない。という人は、「理論」を読めば、それだけで解決すると思っている人も多いようですが、「音楽理論」は、「音」で確認して、「音感」的に理解できませんと、答えが出せません。

「音楽理論」などの理屈は、あくまでも、「参考・目安」です。 なので、最終判断は、「音感」でしか答えが出せません。

ですので、今の段階から、「音で確認する」。 「音感で納得する」クセをつけてください。

どうしても、面倒臭くて、「活字」の説明文や、理論書を「読む」だけで、それを、「音を鳴らして確認する」ということをやらない人は多いことでしょう。

しかし、それでは、結局、理論も無意味に終わるだけです。 なにも身に付きません。

ということで、必ず、「活字」の説明文や、理論書を読んだら、「音」を鳴らし「耳で確認」してください。 くどいようですが、これは、絶対、必要なことです。

・話しを戻しますが、

「コード」を付ける場合は、大抵、「小節」単位です。と書きましたが、場合によっては、「半小節(2拍)」単位や、「1拍」単位のケースもあります。

今回の譜例では、「小節」単位だけで結構です。

(2) 「コードトーン(和音の構成音)」の分析 [省略]

(3) 「コード」の定番(目星) [省略]

「まとめ」と「あとがき」

・「コード付け。(主要3和音)」についてした。

・「5小節め」は、「Cコード」を付けたのは、

「3コード」である「C。F。G」の選択肢しかありませんので、

「Cコード」にしたわけですが、

「ダイアトニック・コード」であれば、「Am(ラ・ド・ミ)」コードがしっくりいくでしょう。

なぜなら、「5小節め」の「1拍め」が「ラ」だからです。

「1拍め」は、「影響力が強い」ためです。

しかし、「C」コードがいけないわけではありません。

最終的には、「作曲・編曲」する「本人」が「好み」で決めます。