書評:サルトル『嘔吐』

概念から常に余剰し続ける実存がもたらす根本気分とは?

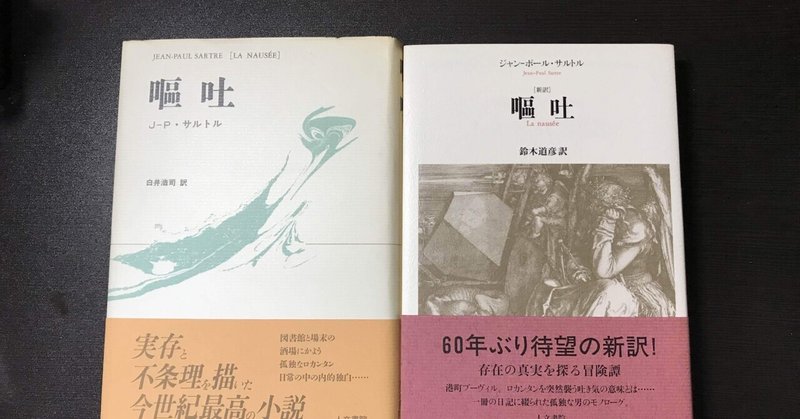

今回ご紹介するのは、フランス文学よりサルトル『嘔吐』。

本作はフランスの実存主義者サルトルによる初期の小説作品である。

主人公ロカンタンの日記という形で構成され、ロカンタンの抱く「吐き気」の正体を突き止めようという筋書きになっている。

存在とは何か。

一見概念へと収斂されそうな、言葉の定義によってその中に丸く収まりそうな、そんな存在の背後に感じられる、事物の本来的存在形態。

ロカンタンが見つめようとしたのは、認識の持つあらゆる概念化作用から常に余剰化する実存そのものであった。

しかしサルトルの実存主義は、「事物は単に、偶然に存在する(あるようにあるだけ)」ということのみを示す厭世的なものでは決してない。

実存に対する根本気分が「吐き気」であるということ。そしてこの「吐き気」に正直に立脚した際の人生の意味を問うことを拒否しないこと。それらにこそサルトルの実存主義の本質はあるのである。

この点、日本の同時代人である埴谷雄高が、「自同律の不快」という存在論的根本気分から文学を出発したという類似性は注目に値するだろう。

後年、サルトルは「実存主義はヒューマニズムである」と主張する。

この意味を理解するには、「吐き気からの出発」というサルトル特有のメタ次元的な問題設定への立脚を欠かすことができない。

さてこのサルトル的実存主義だが、発生の起源を辿っておくことには大きな意味があるだろう。

それは、「孤独者の哲学」だということである。

「孤独」に機縁する形でこうした哲学は生まれるということ。決して、こうした哲学に機縁することから「孤独」に事物や認識の本質を求めていくという順序ではないという点を見誤ってはならない。「人倫」からは全く異なる哲学が誕生し得るのだ。

最後に、上述したが、本作と埴谷文学の類似性は、本書の理解にも非常に役に立つ。

過去投稿で鹿島徹『埴谷雄高と存在論-自同律の不快・虚体・存在』という著作を紹介しているので、併せて確認いただければ幸いである。

読了難易度:★★★☆☆(←短編ですがよくわからない内容なのでダッシュで読むべし)

読んでる自分に酔いしれる度:★★★★☆

後年この人に何故あれ程政治的影響力があったのか謎度:★★★★★

アンガージュマン度:☆☆☆☆☆(←この作品では全く匂わない)

トータルオススメ度:★★☆☆☆.

#KING王 #読書#読書感想#読書記録#レビュー#書評#海外文学#フランス文学#サルトル#嘔吐#存在論#実存主義#概念からの余剰化#存在の実存#吐き気

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?