脱炭素の影響「交通・運輸・デジタル産業」編 #超入門カーボンニュートラル に学ぶ5

本記事は、ESG/SDGs/CSVに関しての個人的な学びのアウトプットです。

以前に、「ESG思考/夫馬 賢治」を読んで非常に勉強になりました(まとめ記事①、まとめ記事②、まとめ記事③)。ということで、同氏の「超入門カーボンニュートラル/夫馬 賢治」も読み始めました。

「第5章 カーボンニュートラル政策による各産業への影響」からの学びをまとめたいと思います。以下の13の切り口でまとめられています。今回は、2,3についてまとめてみました。

1. 電力:全電力をまかなえるほどの洋上風力発電ポテンシャル

こちらの記事(まとめ記事④)でまとめました!

2. 交通・運輸:EV化の流れは止まらず

3. ICT産業:AI活用でデータセンター電力消費量を40%削減

4. 鉄鋼:製鉄大手でも水素と電炉へ

5. 非鉄金属:資源サイクルの課題克服がカギ

6. 石油化学:進むケミカルリサイクル

7. セメント:CO2排出量を70%削減するコンクリート生産法

8. 紙・パルプ:他素材から紙製へのシフト

9. 冷媒:代替フロンからノンフロンへ

10. 建物・不動産:超高層でも鉄筋コンクリート造から木造へ

11. 食品・農業:食料増産の難易度が上がる時代にできること

12. ライフスタイル:サーキュラーエコノミーでの行動変革

13. 製品ライフサイクルアセスメント

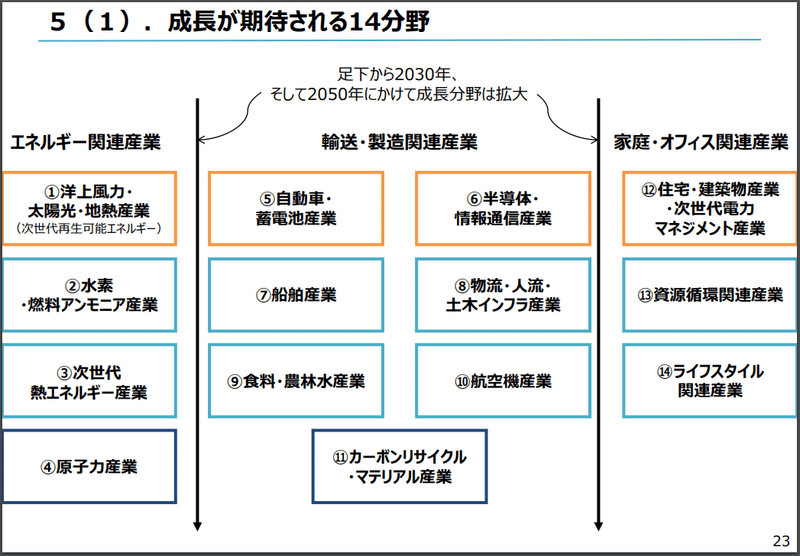

上記の切り口は、経産省が2021年6月18日に策定した「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン戦略」で成長が期待される14分野、として提示されているものとは少し異なる切り口となっています。

2.交通・運輸:EV化の流れは止まらず

本書では、交通・運輸におけるカーボンニュートラルへの対策はEVもしくは燃料電池自動車(FCV)が一般的な解決策だとしています。以下、自分の勉強のため改めて。

燃料電池自動車(ねんりょうでんちじどうしゃ、英: Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV)とは、搭載した燃料電池で発電し、電動機の動力で走る電気自動車を指す。燃料電池に水素やメタノールなどを使用する。

引用:Wikipediaより

FCVの燃料となる水素については、現在流通している水素は、アンモニア製造工場などで副生物として発生した水素が大半だ。それに最近では、褐炭と呼ばれる低品質石炭やガスを原料とし、化学変化で水素を取り出す手法も出てきている。ただし、これらの製法では生産時に大量に温室効果ガスが発生する。そのためこれらは「グレー水素」と呼ばれる。

そのため、今後は以下のような製造段階でのカーボンニュートラル転換の進展が見込まれる。

ブルー水素:グレー水素生産時にCCUS 設備をくっつけて、工場内で二酸化炭素を回収することでカーボンニュートラル化

グリーン水素:再エネを用いた水電解で水を水素と酸素に分解

イエロー水素:グリーン水素生産時の電力に原子力発電を利用

ターコイズ水素:米スタートアップC-Zero開発のメタンガスを固定炭素に熱分解し、水素を抽出する特殊な技術。

3. ICT産業:AI活用でデータセンター電力消費量を40%削減

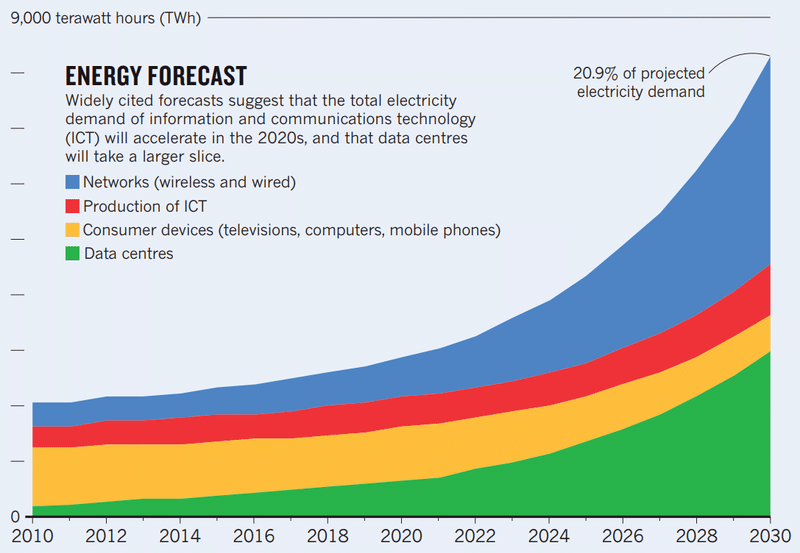

ICT産業の電力需要予測は2010年の2000TWhから2030年には8000TWhと4倍の増加が予測され、電力消費量削減とゼロエミッション電源への切り替えが不可欠とします。

出典:Nicola Jones (2018), The information factories, Nature vol. 561

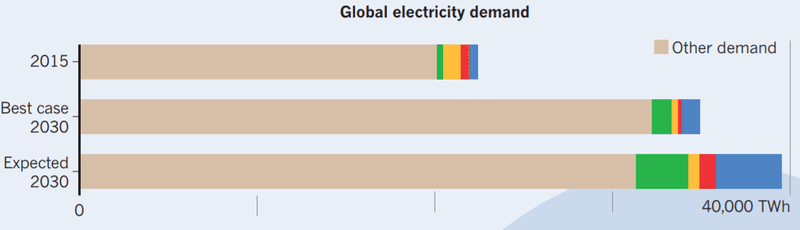

以下、世界全体の電力需要に対する、デジタル産業の電力需要の予測もあります。緑がデータセンター、青がネットワークです。ネットワークの伸びがやばいですね。

出典:Nicola Jones (2018), The information factories, Nature vol. 561

AI活用による電力消費の最適化では、DeepMindによるグーグルDCの電力消費量40%削減の事例が取り上げられています

DeepMind AI Reduces Google Data Centre Cooling Bill by 40%

https://deepmind.com/blog/article/deepmind-ai-reduces-google-data-centre-cooling-bill-40

また量子コンピューターは、超電導状態で動作するため電気抵抗がゼロになり、排熱を出さない。そのため、電力消費量を大幅に削減できる、と説明されています。

書籍の中では触れられていませんが、念のため補足すると、現状の量子コンピューターは冷却装置が大きな電力を要します。そのため今後のさらなるイノベーションが求められます。

経済産業省の「デジタル産業戦略」について

ちなみに、経済産業省からグリーン戦略に沿ったデジタル産業戦略が2021年6月4日に公表されています。

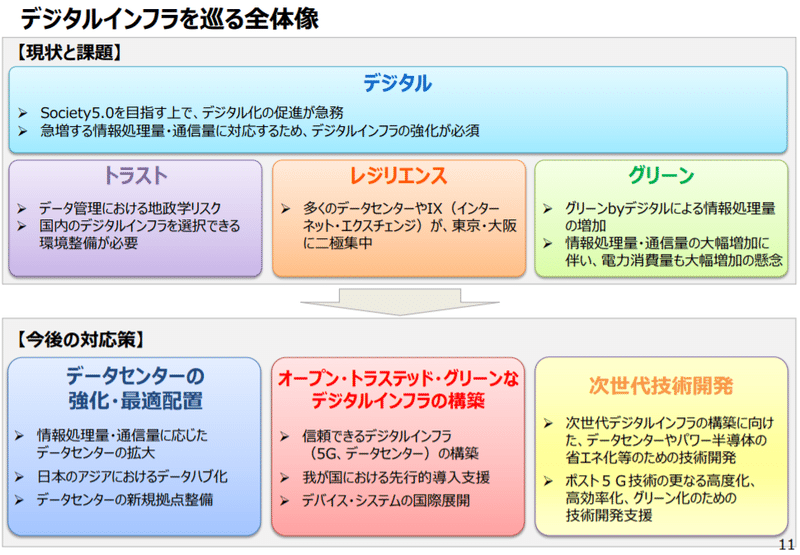

その中でデジタルインフラについては以下の4つの項目があげられています。

・データセンターの国内立地、新規拠点整備(最適配置)の促進

・グリーンなデータセンターの構築

・5G、Beyond5Gなどの通信インフラ整備の推進等

・次世代技術開発

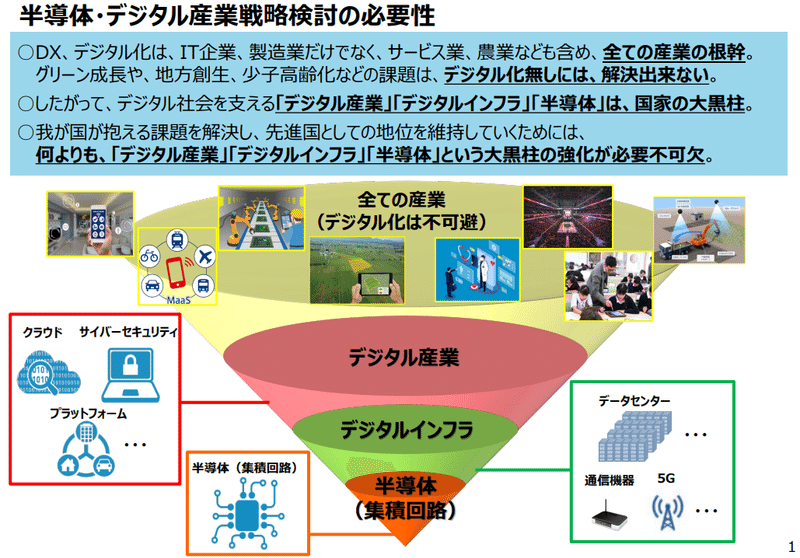

半導体・デジタル産業の全体は以下の図のように整理されています。半導体で演算処理がされ、それらが実態としてはデータセンターにあり、エンドユーザーには5Gなどの通信インフラを介して届けられます。

出典:経産省「半導体・デジタル産業戦略(概要)」

デジタルインフラ部分についての全体像は以下のように、「トラスト・レジリエンス・グリーン」という3つの観点から対策を整理した結果、対応策として以下のように、データセンターの強化・最適配置(現状、大都市圏集中)などを挙げています。

出典:経産省「半導体・デジタル産業戦略(概要)」

本書で必要性が訴えられている「ゼロエミッション電源への切り替え」については半導体・デジタル産業戦略の中では、以下のように説明されています。データセンター誘致に際して「日本は他国と比べて電気料金が高く、また再生可能エネルギーの調達にもコストがかかる」と声に言及して、電力コストや再エネ調達のしやすさの必要は書かれているが、具体的な取り組みについての言及は少ない内容となっています。基本的には、省エネ・高性能化に関してがフォーカスされています。エネルギー政策側の取り組みである、ということなのでしょう。

おわりに

1回前の電力(というか風力発電)については以下にまとめました。併せてご参照ください。

このほか、当方のESG/SDGs/CSV関連の記事は以下のマガジンにまとめていますので、もしよかったらのぞいてみてください。またフォローや記事への「スキ」をしてもらえると励みになります。

ということで「形のあるアウトプットを出す、を習慣化する」を目標に更新していきます。よろしくお願いします。

しのジャッキーでした。

Twitter: shinojackie

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?