#アケメネス朝ペルシア

「マッサゲタイの戦女王」刊行記念エッセイ 第11回 イランの古典文学その1-2

「高名なるアルスラーン王(の大冒険)」の続き

☆☆☆

都市の城門の警備は厳しかったが、アルスラーンは幸運にもかれの正体を見破った隠れムスリムのタウゥースという人物の援けによって(隠れムスリムはいいやつ設定)、タウゥースの管理する門から入り込むことができた。タウゥースとその弟のカウゥースは、アルスラーンを匿い、エリアスという偽名で彼らのコーヒーハウスで雇うことにした。

問題は、ほかにもエリア

「マッサゲタイの戦女王」刊行記念エッセイ 第九回 ペルシア式騎士道

ーー『騎士道』の源流はペルシアにありーー

とは、イランの歴史学者が主張していることだけども。

実は根も葉も根拠もない主張ではない。

『騎士道:chivalry』そのものは、中世ヨーロッパで規範化、確立されたものですが、イランの歴史家に言わせると『騎士道』の起源はペルシアなのだそうだ。

もっとも、ペルシア帝国の征服民族というのは、セレウコス朝を除いて騎馬民族が母体なので、一般人でも馬に乗れて当た

「マッサゲタイの戦女王」刊行記念エッセイ第五回 エジプトの迷惑な王様

今日はペルシアともマッサゲタイともあまり関係がないのですが😓

ヘロドトス・歴史より

古代エジプトで、もっとも広大な領土を拓いたというセソストリス王の子、プエロス王の話

神罰によって十年の間、盲目にされていたプロエス王は、十一年目に刑罰の期間が終わったので、自分の夫としか交わったことのない婦人の尿で目を洗うと治るという神託を授かった。

さっそく自分の妻の尿で洗顔したが、目が見えるようにならな

「マッサゲタイの戦女王」刊行記念エッセイ 第2回 騎馬民族の醍醐味

騎馬民族といえばなんといっても「後背騎射」英語では「パルティアン・ショット」と呼ばれる、馬を走らせながら後ろ向きに矢を撃つ神技弓技。

パルティア王国は紀元前247年-後224年にイラン高原とその周辺を支配した国で、正しくは「アルサケス朝パルティア王国」なのですが、場所がイランなのと、ペルシア人と近縁のイラン系民族なのと、前王朝だったギリシア系セレウコス朝からの文化的脱却を目指してアケメネス朝ペル

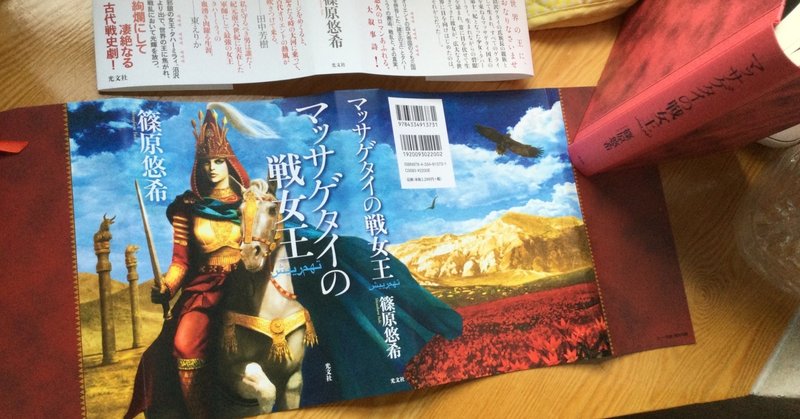

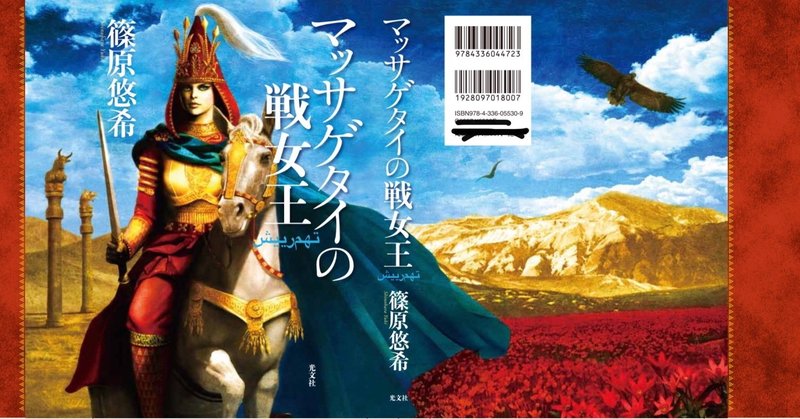

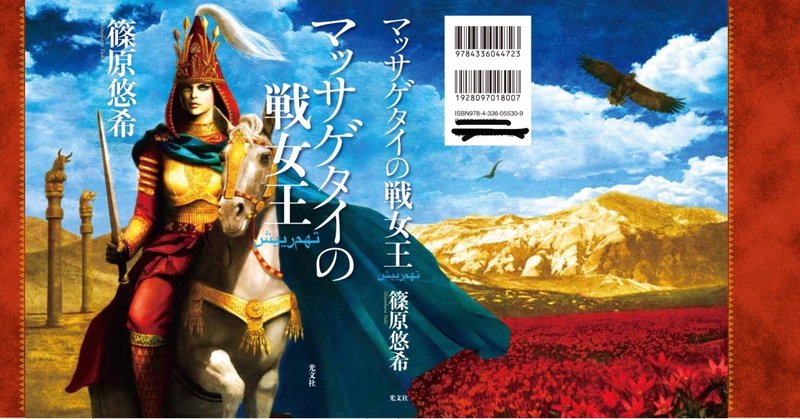

新刊紹介「マッサゲタイの戦女王」古代オリエントの戦記小説 第一回女王の名前

今年2冊目の単行本です。

紀元前6世紀、アケメネス朝ペルシア帝国の勃興期という戦乱の時代に、ペルシア軍を返り討ちにした中央アジア遊牧王国マッサゲタイの女王、トミュリス(作中名はタハーミラィ)の物語です。

当時カスピ海東岸から現在のトルクメニスタン一帯を支配していた、マッサゲタイ族については諸説がありますが、本書ではスキタイ系の遊牧民という見方を採用しています。

宗教的には、太陽神スーリヤを崇