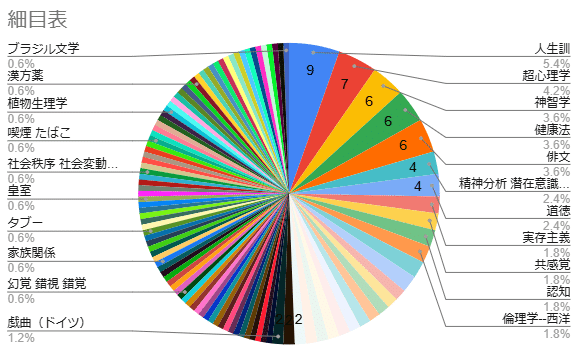

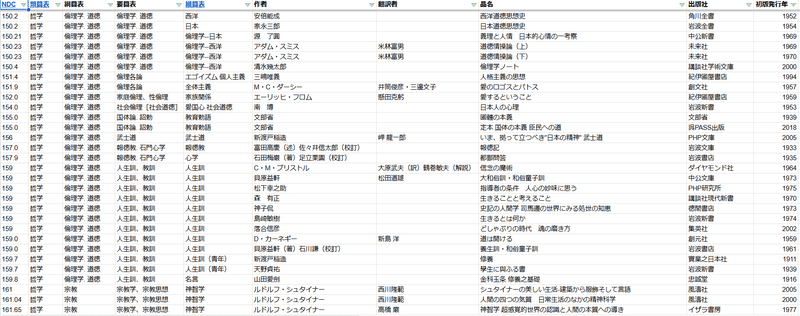

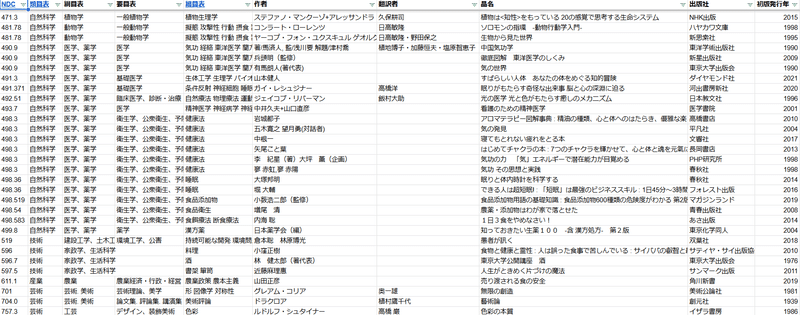

蔵書の傾向分析 日本十進分類法(NDC)

日本十進分類法

旅先の市街地で時間を持て余すとき、地理的・人的土地柄を知るために図書館へ行くことが度々ある。本棚をみればその人の着目しているものがわかり個人の一面が開示されるように、それぞれ町の地域柄によって図書館の蔵書各分類の比率は全く異なり、自然豊かな田舎の図書館は寝屋川市駅前図書館と比べて生活に直結するであろう産業や自然科学の書籍を多く見受けた。

2022年1月から現在までの購入書籍を基に、私は何に着目していたのかを日本十進分類法を用いて傾向を図式化した。日本文学における小説(咄本)は省いた。

平均は凡そ1985年で、出版当時の著者年齢平均45歳と仮定すると、狭義では1940~1985年の生存期間による著者の体感といった視座・知覚した世界・思考を追憶し吸収できる。

この定義により、例えばすべてある哲学者により執筆された書籍である場合、1940年以降の哲を学ぶ者たちとの共有度合い(縁)が増す。もちろんその学者は過去の社会や出来事の上に成り立っているから、時間軸の過去との縁は比較的に、その人が大いに影響を受けた柳田邦男であったり南方熊楠などとの近縁は増して、彼らに学ぶ者との遠縁が生じる。

なので時間的視座でどこに腰を下ろすかは少なくとも形而上で移動可能となる。時間的俯瞰であればそれら書籍の発行年範囲という広さ、書籍の情報濃度といった深さ(この図では簡潔に数量としているが)によって時間的俯瞰の広さ、深さの精度が変化する。

NDC順

雑記

類目標においては10分類のうち、言語が一つもない。卒業した大学は国際大学の国際コミュニケーション学科といった「国際」であるから第二言語はどこ?と聞かれることが稀にあるが、昔から言語や文字自体に興味がなく、著者が文字を使って描き出そうとする本質に興味がある。これは後述する幼少期からの不思議体験、私の性質に由来する。

小学生のとき、ZOIDSのプラモデルで一人遊んでいてもそこに背景や世界観、音声を創造して遊んでいたこと、母による読み聞かせでアーサー王伝説やハリーポッターなど、夢現のリラックス状態で聞いているときに情景を想起したことなどが背景として根強い。

興味の対象、その範疇は学問に限らずアニメや会話、社会や自然、写真、音楽など生のすべてに当てはまる。作品という生み出され独立した一概念が発振する内包つまり作品の存在が語りかけてくる声と、作家はなぜこの世界観を創造し、人物に語らせたり存在させたりするのか、どのような心境で描き出したかといった、作者aと象であるxの融合体である作品axに対して、xはなにか、xに投影されたaはなにかを抽象しようと試みることにある。誰しもが好奇心や趣味の名の下に無自覚で個人個人に応じた域で行っている。

例えばアニメ作品であるxにたいして作者a、視聴者b、視聴者cがいるとすると、axは作者からみた作品、bxは視聴者bが知覚した作品、cxは視聴者cが知覚した作品であり、aとxだけの繋がりのみであればxはaによって定義され完結するが、視聴者bとcが視聴による体験談を語るとき、bxとcxはxの象を内包すると同時にbcの領域を内包する。xを含まない領域を捨象することによりxが抽象される。xは作者aが創造した、ある死から生まれた想念の具現化であるからaの人物像が浮き上がる。

最古の記憶では幼稚園児の頃より現在までの間に、共感覚(クオリア)や霊体験、既視感、生演奏から演者感情の可視、気の感覚、バードアイ、夢世界ほか一度限りでは般若や自己精神の意図せぬ心象的視覚化による黒い思考の渦など不思議な現象にあう頻度が高い。

高校生になってから霊体験の共有者がポツポツ現れ始め、私個人の異常性ではなかったのだとわかり、似たような体験などをインターネットの海に潜りオカルトから派生して哲学、宗教、超心理学、心理学あたりを走り回った。単純な霊体験談に終わる記事や写真等もあれば事象に対する投稿者の考察があり、あの頃のネット上の情報濃度は高かった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?