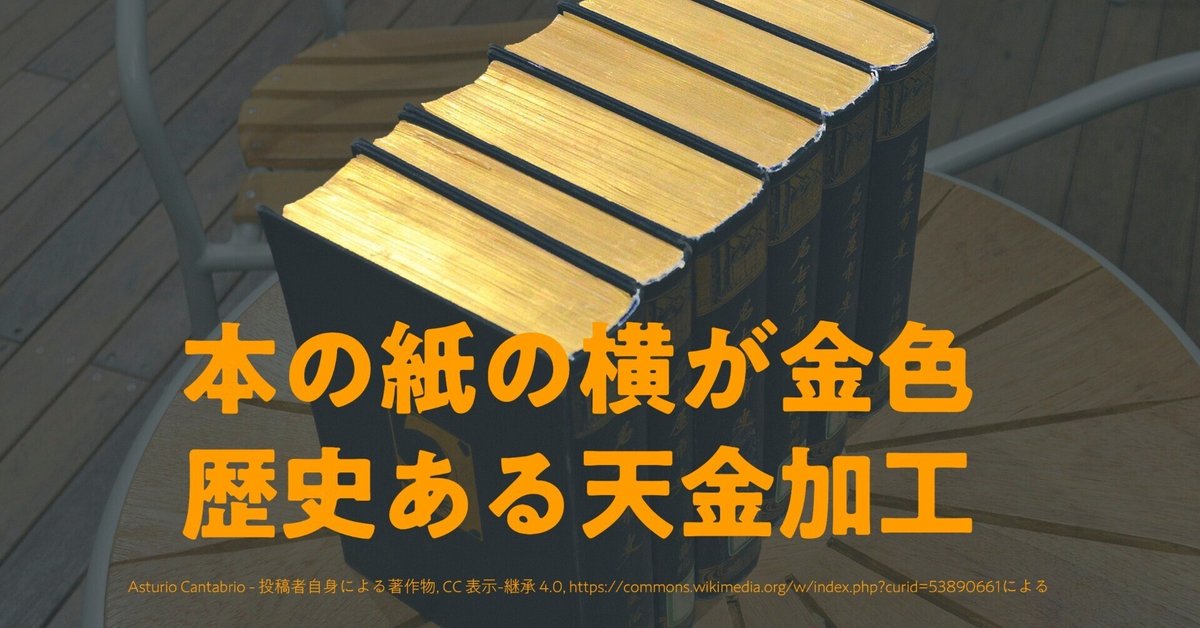

本の横が金色になる「天金加工」とは?

ビジネスに使えるデザインの話

ビジネスにデザインの知識はけっこう使えます。苦手な人も多いから1つ知るだけでもその分アドバンテージになることもあります。noteは毎日午前7時に更新しています。

天金加工/金付け

Asturio Cantabrio - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53890661による

古い本や特殊な手帳やノートブックでごくたまに紙の側面が金色や銀色になったものがあります。見たことはないでしょうか。現代ではなかなか見かけることがすくなくなっているので、ご存じない方も多いかもしれません。この加工は「天金加工(てんきんかこう)」、「金付け(きんつけ)」などと呼ばれるものです。ちなみに英語では「edge-gilding with gold leaf」などと呼びます。

起源は17世紀ごろのヨーロッパ(※1)。当時は今よりずっと本が貴重なため、その劣化や虫害を防ぐために考案された加工です。日本に伝来したのは1873年。今日でも聖書や手帳に施されているものがあります。

技法

古来の技法は今より手間暇と技術がかかるものでした。現代では「箔押し」という技法を使ってもう少し手早く加工できますが、それでも凝った加工ではあります。箔押しについては後ほど簡単に説明します。

この金付け加工には3種類あります。本の背表紙以外の部分は3方向ありますが、そのうちの本の頭の部分にのみ金箔を施すものを「天金(てんきん)」と言います。冒頭にこの加工を「天金加工」と呼んでいますが、厳密には天金加工とは本の頭の部分のみに金箔を施した加工でした。ところで、本の各部には名称があります。マニアックな世界なため、ご存知のない方も多いので図示しみます。

画像引用:新潮社

今回、触れたいの部位は、このうちの天(てん)、小口(こぐち)、地(ち)の3つです。広義では天も地も小口です。じゃあ天と地と区別して小口の部分をなんと呼ぶのかというと「前小口」です。この部分は表紙や背表紙よりも痛みやすいので、金箔を貼ることで虫の侵入や劣化を防ぐためにこの加工がなされていたわけです。

この前小口にのみ金箔を貼る加工を「小口金」と呼びます。そして小口全部に金箔を施した加工は「三方金(さんぽうきん)」と呼びます。

この金付けを行うにまず小口を研磨し、金箔を貼りやすくするために「金下(きんした)」という塗料を塗ります。それから卵白などを察着剤として塗り、その上に金箔を貼ります。最後に熱した金属製のローラー(「金コロ」と呼ぶ)を使って金箔を圧着させ、艶も出します。これで金付けの完成です。

現代の金付け加工

箔押しとは、金付け加工を機械を使って効率的に行えるようになった加工技法です。箔はフィルム化されて糊もついおり、それを熱した型などを使って紙などに定着させるものです。

白い箔を使ったクリスマスメニューの表紙。

昔の本は凝っていた……

この金付け以外にもさらに凝った意匠が本に施されることがありました。たとえばこちらはGauferred Edges(加熱加圧技法)というもの。

Source: Rare Books & Manuscripts

金箔を貼り付けるときに熱して使われていた金コロというローラーに模様をいれておくとこのようになります。手間がかかりすぎるので17世紀なかばに廃れるもの19世紀なったまた流行しました(ヨーロッパで)。

小口に隠された絵があることがある

さらに異常なまでに凝った意匠がありました。一見すると普通に金付けされた本にみえるのですが……

source: met musieum

本を開いてから少し中の用紙を折り曲げると……

source: met musieum

source: met musieum

金付けのセクシーでゴージャスな使い方

書籍の場合、金付けの見た目はややけばけばしいというか派手に見えるかもしれません。しかしこれが一枚一枚の紙になったらいかがでしょうか? わたしの会社でこのようなレストランのメッセージカードを制作しました。

このレストランのデザインにはテーマカラーではなく「隠しカラー」としてこのようなターコイズブルーを設定しています。ちらっと見えるだけの色です。メニューにもアクセントに使っています。こうして束にするとはっきり色が見えるのですが、一枚にすると気づかない方もいるかも知れないほどかすかに色がついた紙になります。

なぜお金をかけて、わざわざわかりにくくするのか

ブランドはラグジュアリーになるほど触感などを使ったわかりにくいメッセージになってきます。

以前「ラグジュアリーを伝えるメディア「紙」」というい記事でも書いたのですが、商品やサービスはラグジュアリーになると「メッセージがわかりにくくなり」ます。「良い物に気づくことができるであろうあなただけにお伝えします」というニュアンスがあるからです。伝える声が小さくなるわけです。ラグジュアリーな商品は、おもしろいことに例えばサングラスだと4、5万円あたりを超えるとロゴが小さくなっていく傾向があります。メルセデス・ベンツもクラスがかがるとロゴが小さくなっていいます!

つまり「わかりにくいが、ぎりぎり気づく意匠」というのはラグジュアリーを伝える方法なのです。そしてこれは、合コンでいうと「このあと二人で抜け出さない?」と相手にしか聞こえないように伝える色気も含んでいます。なぜか?

それはラグジュアリーというのは、本質的に恋愛と関係したものだからです。人は恋愛に直接なり間接的なり関わったものに大金を使う傾向があるからです。このあたりは話がながくなるので論拠となるヴェルナー・ゾンバルトの著書を紹介して終わりとします。

まとめ

いかがでしでしょうか?天金加工/金付けという存在の紹介からラグジュアリーと色気まで話が広がってしまいましたが、デザインというのはこのように非言語的でおもしろい記号が満載の世界です。そんな世界をこれからもご紹介していきます。

関連記事

参照

※1:貴田庄 『西洋の書物工房』芳賀書店、2000年

よろしければサポートをお願いします。サポート頂いた金額は、書籍購入や研究に利用させていただきます。