パンクしやすい人におすすめ!共通で使える思考術"ロジカルなシンキング"。

ちーかまの前に、大きな壁が立ちはだかった。

知識が浅い領域、まったくはじめての領域に遭遇した時、何を、どのようにして形にすればよいのかがわからない。。

知識がないのだから、調べるしかない!というけれど、闇雲に調べてもキリがない。でも知識がないのだから、調べないと何もできない・・なんという負のループの沼。

悩みまくって、悩みまくって、周りの人にも相談した結果、あるヒントに辿り着きました。

それは、どんな依頼内容にも通用する共通の考え方。え?そんなもんあるんか?と。

どんな依頼内容にも共通で使える思考術。

その名は、ロジカルシンキング。

・・・

ロジカルシンキングかいって思うじゃないですか。コンサルの世界にいれば山ほど、出会う機会のある言葉だし、理論は知っている。イシューを捉えよとか、MECEで漏れなくダブりなくだろって思うじゃないですか。

でもわたしも壁にぶち当たってる身。マジで何でもいいからヒントをおくれという願いを込めて、こちらの本を読んでみました。

難しそうな本だし、ぎっちり色んな理論が書いてあるんだろうな〜と少し身構えて本を読み始めたところ・・・

え!意外とシンプルじゃん!!!

覚えること3つくらいじゃん!

結論、読んでよかったなと思います。教えてくれてありがとうと大変感謝したい。そして、沢山使って自分の武器にしたい。

早速、この本にどんなことが書いてあったかを紹介したいところですが・・その前に、最近わたしが思うアウトプットするための道具の種類についてお話しますね!

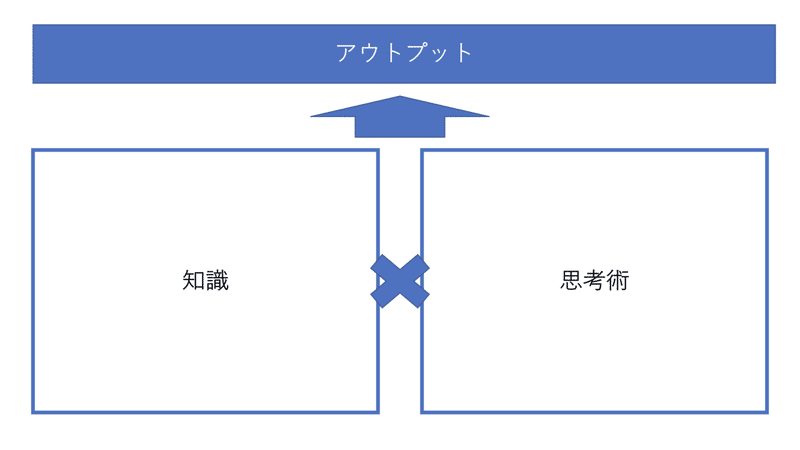

アウトプットって、2種類から生み出されるって思うんです。「知識」と「思考術」の2つ。

最近色ーーーんな人たちをお仕事をして、この2種類のバランスは人それぞれだってことを知りました。経験が長い人ほど知識が蓄えられていて、ほとんどの課題に対し、知識を元に考えられる。一方、知識が全くなくても思考術、ロジカルシンキングや仮説思考などなど、をもとに答えを考えることもできる。

どっちが偉いとか、どっちがすごいとかそういう話ではなく。どっちも大事!ただ、これからの時代、変化ばっかでどんどん新しくなる、どんどん知らないことが増えることを考えると、今このタイミングで思考術を鍛えたい!と思った所存であります。

ってことで、本で学んだポイントを紹介していきたいと思います。

①コミュニケーション時に意識すること

ロジカルシンキングへ入る前に、ビジネスにおけるコミュニケーションの際に意識すべきことが述べられていました。

コミュニケーション時には、「課題(テーマ)」「それに対する答え」「期待する反応」の3点セットを考えて臨む。

まず「課題(テーマ)」。

「自分が今、相手に答えるべき課題(テーマ)はなんだろう」ということを考える。そもそも相手は何を知りたい?今回の議題は何か?についてである。

どうしても答えを考えている最中に、あれ、結局何を考えてるんだっけ?とか、色々あるけど何を伝えれば良いかわからなくなることが頻繁にある・・

そういう時は課題を資料の端っこにでも書いておこうと思った。ずれてはいけないところだ。

その次は「答え」。

課題に対する答え。この答えの精度を上げるためにロジカルシンキングを活用していく。

その次に「期待する反応」。

コミュニケーションを成り立たせるには、ここまで考える必要がある。期待する反応を考えた上で、期待する反応を引き出すためのコミュニケーションが必要になってくる。

この3つを考えた上でコミュニケーションをとることにより、円滑に進むだけでなく、話がそれることも防いでくれるのであろう。これは・・会議の時に毎度意識しよう・・。

②答えはMECEでもれなくダブりなく考える

もれなくダブりなくってなんで必要なの・・?となると思う。私は正直、ここになぜ?を問いかけたことがなかった。考えた結果、答えを偏ったものにしないため、一部を切り取ったものを答えにしないためなのかなと思った。MECEのパートでは、「全体」と「一部」という考え方がめっちゃ大事。全体がわかるから、漏れがあるか、重複していないかを考えられる。

MECEはどういった時に使うか。

「〇〇について整理して」「〇〇を分類しておいて」「〇〇について何があるかな?」

という問いに臨む時は大体活用できる気がする。

MECEを学んでいて、うわっこれ今全然ない視点だと思ったものがある。

それは、分類するときに分類軸から考えること。

私は10個の具体例を整理しておいて、と言われたら、まずは10個がどういう内容かを確認する。

ここが違うらしい。まずは、課題を考える。私がするべきことは「10個の項目を分類すること。」いや、これでも足りない。10個を分類してほしいという依頼者の目的があるはずだ。「次のアクション案を練るために10個の事例を分類しておいて」という依頼なら、課題は「10個の事例を分類し、次のアクション案のインプットにすること」だ。

よし、じゃあ!と思うが、まだやることがある。

次のアクション案につなげるにはどのような軸で分類すべきか?と軸案を考える。

えーーーーーーー

まだ10個見ないのぉおおおお

事実ベースで考えるんじゃないのぉおおおお

というやじを入れたい気分だ。

課題を設定したら、課題に沿った軸を挙げまくる。その後でやっと、その軸ごとに分類してみる、という手順だ。

今まで私は、10個の具体例を一つ一つみて、これはこうだな、あれはああだなと分類していた。皿の上にある豆を一つ一つ丁寧にお皿へ移動しているイメージだ。ただ、これは数が少ないからやれることで、数が増えれば増えるほど時間がかかる。時間も限られているもんだから困っていたという現状だ。

これをMECEを活用すると、まずは課題から適切な軸を考える。その上で分類する。まずは小皿を複数用意して、それに合った豆をザーッとその皿に移動するイメージだ。

なるほどーー、物事はこうやって考えていくのか・・

なぜこんなことをするかというと、全ては期待する反応を引き出すため。期待する反応は、?が生じたら出にくいものです。?が生じないように、全体像を見せた上で詳細に落とし込んでいく。それがMECEを活用したコミュニケーション出そうです。

③So what?/So why?で関係性を確認する

So what?So why?ってかっこよく見えるじゃないですか。

でも訳すと「だから何?」「なんで?」なんです。訛っててもいえるやーーーーーーーーーーーーん。

これは話の飛びをなくす、主張と主張の関係性を確認するときに活用するようです。

結論は、今まで挙げた話から言えているか。結論はなぜそう言えたのか。それを確認するのがSo what?とSo why? という2つ。一つ上のフィールドに行くときはSo what?。一つ下のフィールドに行くときはSo why?。

また本では観察という視点と洞察という2つの視点が出てきました。

観察はある事実をSo what?することで要約すること。洞察はある事実から種類の違う共通点などを見つけ出すこと。

ある事実からSo what?した要約たちを、洞察のSo what?で共通点はないか、と仮説に落とし込んでいく。そうやってロジカルに戦略へと繋げていくのか・・という感想です。

まとめ

思っていた以上にすぐ活用できる思考ばかりでした。ありがたい。

私はパンクしやすい人間です。だからこそ、自分の中で考えるための道具を揃えて、それをもとに考えを深めていきたい。道具があれば最低知識がなくても何を考えればいいかがわかる。これからどの部分の知識があれば答えに辿り着けるかを知ることができる。

ぜひ、パンクしやすい人。知識が浅い領域で困る時がある人。おすすめの本です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?