レッドリストの楽園『モアよドードーよ、永遠に』/絶滅動物を救え①

子供に買ってあげた図鑑NEOの「動物」によると、今こうしている間にも世界の各地で野生の動物や植物が姿を消しており、その速さは一日100種類以上と言われているのだそう。

そうした絶滅危惧種をリスト化させたものを、「レッドリスト」と呼ぶ。日本の環境省が作っているレッドリストは大きく9つにカテゴリー分けされている。その第一カテゴリーは「絶滅(EX)」で、日本では既に姿を消した種である。

有名なところでは、ニホンオオカミやニホンカワウソが「絶滅」している。藤子作品で言えば、ニホンオオカミがまだ生き残っていたとする『オオカミ一家』という作品がある。今回は取り上げないが、絶滅種が生き残っていて欲しいというF先生の思いが込められたお話であった。

藤子F先生と言えば、恐竜愛に溢れていたことはあまりに有名。それと同じように、絶滅してしまった動物たちへの愛情も強く持っていた。

そこで、F作品の中から、絶滅危惧種・絶滅種への思いを強く感じさせる作品を、全三回に分けて紹介していくことにする。題して「絶滅動物を救え」。

第一回目となる本稿では、「ドラえもん」の『モアよドードーよ、永遠に』を取り上げる。この作品を描いたことで、ドラえもんが、自然愛護的なキャラクターとなっていくきっかけとなった重要な作品である。

「ドラえもん」『モアよドードーよ、永遠に』

「小学六年生」1978年11月号/大全集6巻

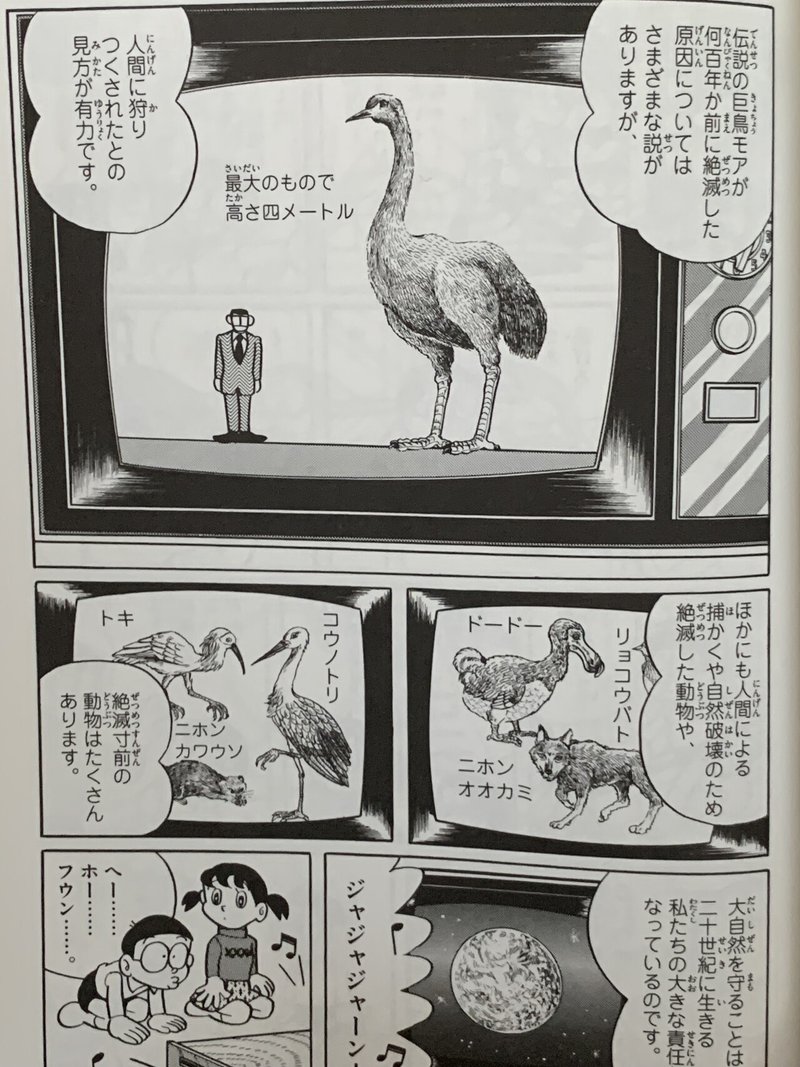

のび太がしずちゃんの家で、ネイチャー系ドキュメンタリー番組を見ている。巨鳥モアやドードーやリョコウバトなど、絶滅してしまった種を特集していて、大自然を守ることが大事だと訴える番組であった。

のび太はこれを見て、

「テレビって歌とまんがとスポーツばかりじゃないんだね。こんな真面目な番組を初めてみて、大変勉強になりました」

と大興奮する。のび太は、偉い人の話や、教訓の含まれた童話など、今更知ったのか? というタイミングで感銘を受けることがよくある。

のび太は「もっと自然を大切にしなきゃ」と勇んで家に帰り、さっそくゴキブリホイホイから、ゴキブリを逃がしてやる。

それを見たママは、「人間が絶滅してもゴキブリは残ると言われているぐらいよ、同情することありません」と憤る。そして、おやつに用意していたどら焼きにゴキブリがたかったので捨てたと告げる。

おやつを食べ損ねたのび太は、手のひらを返したようにゴキブリに当たり散らす。さらに、そこへ通りがかったドラえもんも、「どら焼きの仇」と怒り出す。

どら焼きを諦めきれないドラえもんは、「タイムホール」と「タイムトリモチ」という道具を出して、失われたどら焼きを取り戻そうとする。

「タイムホール」は、穴を通じて過去と現代を繋げることができる簡易タイムマシーンのような道具である。「タイムトリモチ」は、タイムホールの中に突っ込んで、穴の中にあるものを取ることができる。まあ単純なトリモチである。

これを使ってドラえもんは、捨てられる前のどら焼きを取り戻すことに成功する。

と、ここで一つ疑問が浮かぶ。本作のように過去に遡ってどら焼きを取ってしまったならば、その後どら焼きにゴキブリがたかることはなくなり、ママが捨てることもなくなるのではないだろうか?

ママがどら焼きを捨てたことと、どら焼きを取り戻すことに矛盾が生まれている。タイムパラドックスが発生してしまっているのだ。

のび太は、この道具を使って、おとといにジャイアンに取り上げられたプラモを奪い返す。すると、おとといのジャイアンは急にプラモが無くなったので、慌てふためく。このシーンではタイムパラドックスは発生していない。

さらに、今月の小遣いが煙のように消えてしまったことを思い出し、それを取り戻す。ところがこの行為によって、今月の小遣いが消えてなくなってしまっていたのである。自分で自分のお小遣いを取っていたのだ。ここでもタイムパラドックスは起こっていない。

同じように過去からモノを取り返すことをしたのだが、どら焼きのケースではタイムパラドックスが発生し、プラモとお小遣いのケースでは発生してない。この整合性をどのように考えたらよいのだろうか。

一つの考えとしては、ママが嘘をついている可能性である。ママにとっては、いつの間にかどら焼きが無くなっていた状態であった。なので、おやつをのび太にねだられた時に、ゴキブリのせいにして捨てたということにしたのではないだろうか。このように考えれば、タイムパラドックスは発生していないことになり、整合性は保たれる。

さて、本筋から少々脱線してしまったが、この道具の用途として、のび太は妙案を思いつく。それは、絶滅した動物を昔の世界から連れ戻して、大事に増やそうというのである。

「それはグッドアイディア」だとドラえもんも賛同し、さっそくモアから連れてくることにする。

モアは体高が最大4メートルとも言われている巨大な鳥で、ニュージーランドに生息し、500年ほど前に乱獲されて絶滅したと言われている。哺乳類などの天敵がいなかったので、巨大化し、その結果飛べない鳥となってしまっていた。

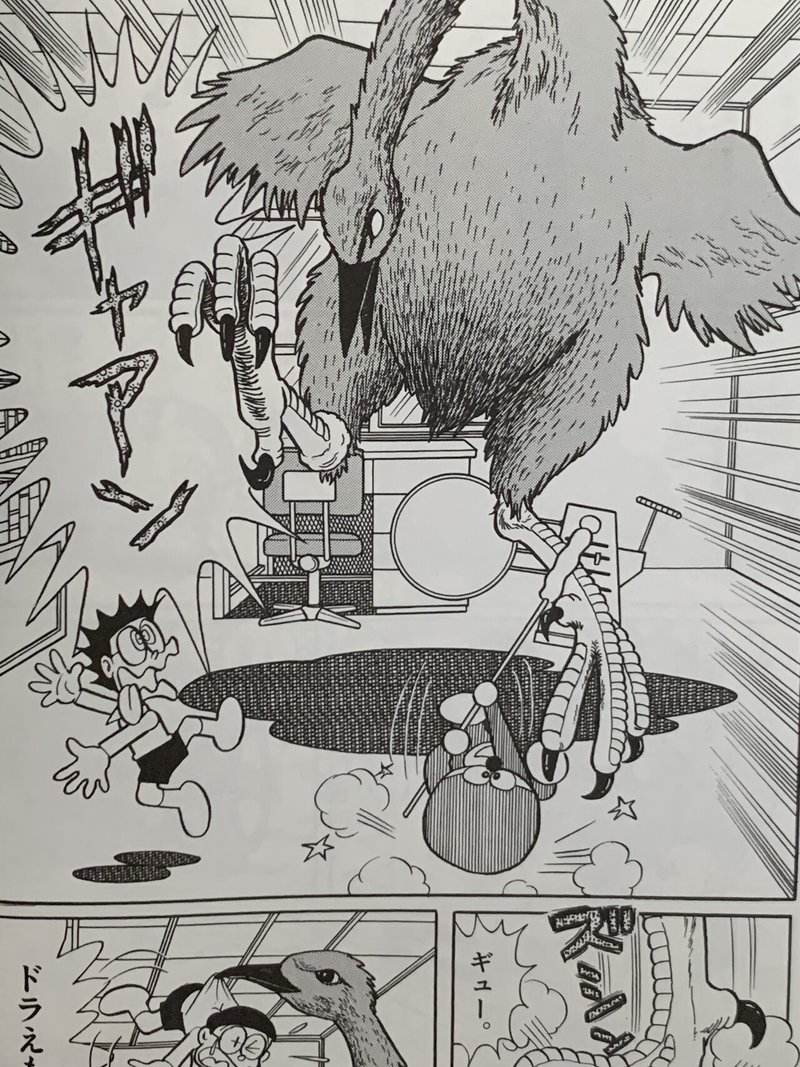

粘り強く探してモアを部屋の中へと引っ張り込む。タイムホールはかなり狭い輪であるが、どうやら伸縮する特別な機能があるらしく、巨大なモアもくぐり抜けることができる。

モアは部屋で大暴れするが、「桃太郎印のきびだんご」を使って大人しくさせる。この道具は大長編などでお馴染みだが、本編でも何度も登場してくる使い勝手の良い道具である。

もっと絶滅種を集めようとしたところで、ママが部屋の掃除にやってくる。動物嫌いのママはすぐさま勘を働かせ、何か拾った動物を隠しているのではと疑う。ところが、モアがあまりに大きいので、逆に見つからない。

このママの鋭い動物への嗅覚にはのび太は幾度となく苦しめられているが、「ゆっくりドラちゃんねる」あたりでまとめてくれないだろうか。

のび太たちは、リョコウバト、ドードー鳥と、タイムとりもちで捕まえていく。次にオジロヌーに狙いを定めるが、すばしっこくてなかなか捕まえられない。ドラえもんは、ホールに飛び込んで、現地での捕獲に向かう。

ちなみにリョコウバトは、アメリカ東部に生息していたハトの仲間で、18世紀には50億羽も生息していたらしいが、入植してきたアメリカ人による乱獲で絶滅してしまったとされる。どんだけ捕まえたのだろうか。

ドードー鳥は、モーリシャス島に生息していた「飛べない鳥」。モアのように天敵がいなかったことで繁栄していたが、入島してきた人間とその家畜によって、捕獲・捕食されて絶滅してしまった。

オジロヌーは、南アフリカなどに生息していたヌーの仲間。おそらく本作が描かれた時はほぼ絶滅状態と伝えられていたが、その後個体が保護されて、完全な絶滅は避けられたようである。

さてドラえもんがオジロヌーを追っている間、のび太はリョコウバトを友達に自慢しようと外へと連れ出す。ジャイアンやスネ夫に見せるが、その価値は分かってもらえない。しかし、空き地にたまたまいた動物学者の目に留まり、リョコウバトだと見抜かれる。

「これは世紀の発見、どこで見つけたのか」と詰め寄られるが、のび太は学校の裏山だと嘘をついてその場を逃れる。

この噂を聞きつけた人たちが、群衆となってリョコウバトを探し始める。そこへオジロヌーを連れてドラえもんが帰ってくる。ドラえもんは「大変なことになった、動物の隠れ場所を探す」と言って、どこでもドアでどこかへ行ってしまう。

絶滅種が集まり、大騒ぎとなってきた部屋に、再びママがやってきて、部屋に入ろうとする。それを止めるのび太。

「開けないと怒るわよ」

「開けたって怒るくせに」

ドアの押し合いをしていると、ドラえもんが用意ができたと戻ってくる。

どこでもドアの先は、無人島。「マグマ探知機」と「強力岩トカシ」で、急きょ島を作ったのである。本作の3年前に発表した『無人島の作り方』で登場した道具を再利用したのだ。

この島に「速成ライト」などでジャングルや草原を作り、絶滅危惧種たちを一種類につき100匹ずつを連れてくるという計画を立てる。何十年か何百年経った後、動物たちの楽園となることを夢見て。

満足して部屋に戻ると、カンカンのママ。動物たちのフンやおしっこが、部屋中にまき散らされていたのであった。

のび太たちは、言わばレッドリストの楽園を作り上げたわけだが、ここに送られたモアとドードーは、大長編の「のび太と雲の王国」でまさかの再登場を果たしている。雲の王国で行われた、自然を破壊する地上人に対する裁きの是非を問う裁判で、地上人側の証言者としてのび太たちに加勢してくれるのである。

「のび太と雲の王国」は、映画公開当時、グリーンドラえもんという自然愛護のキャンペーンが張られていた作品で、本編に出てきたキャラクターたちが何人も再登場することで有名である。

近く、グリーンドラえもんをテーマとした記事も執筆予定なので、そこで紹介したいと思う。

さて、本稿では、F先生の絶滅種に対する憐憫の気持ちと、彼らがまだ生かされていたのなら、という願望も含んだお話であった。

次回の「絶滅動物を救え」シリーズ第二弾では、絶滅させられる側の立場を描いた作品を紹介したい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?