激戦中に届いた慰問文、丁寧にまとめた長野県出身の機関長

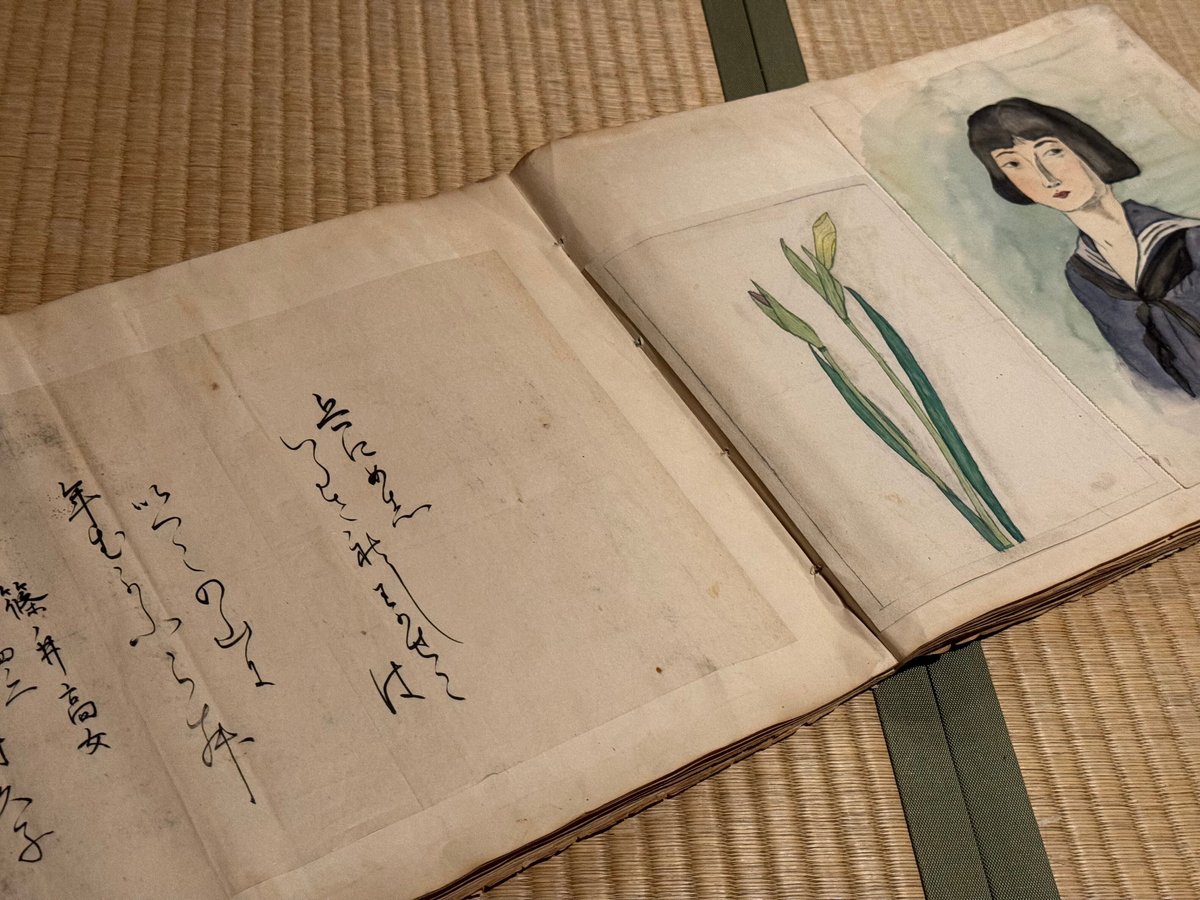

こちら、長野県出身で激戦となった1943(昭和18)年のソロモン方面の戦闘を生き抜いた海軍の兵士が残したものです。国民学校の子どもの絵や作文、地元長野県の篠ノ井高等女学校のクラスがまとめて送ってくれたであろう和歌や絵…。そしてさまざまな種類の新聞などなど。艦隊勤務が幸いしてか、持ち帰ることができて自分でまとめたのでしょう。

表紙のところには天皇の新聞写真。皇族は随所に出てきますので、やはり天皇の軍隊としての心持ちがあったとうかがえます。

以下、今回は基本的に写真でご覧ください。国民学校の作文の末尾、必ず「さようなら」となっています。これは当時の作法で、いつ戦死しても思いを残さないように、ということで、「会いたいです」とか「元気にお帰り下さい」とかは厳禁でした。

小県郡、とあるので、長野県の上田市近辺の方と分かります。

新聞は、故郷のさまざまな情報が載っていたので、好評だったようです。

慰問品は、相手を選ばずに送られてきたものと、故郷などから指定で送られてきたものがありました。紙類ならかさばらず、持ち帰れたのでしょう。そして無事帰れた戦闘を振り返り、貼り付けていった一兵士。再び戦場に出て、そして帰ってくることができたのでしょうか。帰ってきていてほしい、と思うばかりです。

ただし、この慰問記録は、同時に子供や学生が戦争遂行のための歯車として組み込まれていたことを示す記録でもあります。二度とそんな状況とならないようにしていくのが大人達の役目でしょう。

いいなと思ったら応援しよう!