小澤メモ|NOSTALGIBLUE|思い出は青色くくり。 オーギー・レンのクリスマス・ストーリーってわけじゃないけれど。そんな夜に2020年の最後の投稿。

58 母校を思う。ハミングみたいに優しい。

母校が統廃合でなくなるというこで。

中学を卒業してから、当時の同窓生と会うことはめっきりなくなった。高校と大学は、ひとりだけの進路だったし、その後の東京での生活は30年が経とうとしている。いつだって会えると思ってうっかりしていると、あっという間に時は過ぎていくのだと実感する。私は帰省したときは、お墓参りと氏神様への参拝をルーティーンにしている。ある時期から、それに加えて、母校をふらりと見に行くのが習慣になっていた。私にとって、母校というのは、いつだってそこにあって、そこへ行けば、当時の音や声や情景を自然に思い出すことができるものだった。たとえ、当時の友人と会うことはなくても、懐かしい顔を思い出し、「今はどうしてる?」なんていうような、声をかけた気持ちになることもできた。

学校の思い出。

母校の中学校で過ごした時間。それは、だいぶおじさんになった私の人生のうちのたった3年間だったのだけれど、色褪せることがない多くの思い出がある。私は、2つの中学校が統合された時の1番最初の新入生だった。古い木造の平屋の校舎と、急ピッチで建設されていた新校舎。遠距離学区の生徒が暮らすできたてホヤホヤの寮に、当時は珍しかった絨毯敷きの教室。美術室から続くパティオと呼ばれる中庭に多目的ホール。新しい校歌にブレザーの制服。なぜだろうか、その頃は、学校にまつわるすべてが新しくて、キラキラしていたと感じていた。私たちみんなが、等しく眩しい光を浴びて、揃って目を細めているような。もしかしたら、それはそれぞれに夢や希望や目標が芽生え、自分自身で人生の選択をすることを学びはじめた年代特有のキラキラした輝きだったのかもしれない。今ならそう思える。誰にでもチャンスや可能性があって、そのくせ思春期らしい不確かで脆くて凸凹してて尖っているところもあるけれど、誰もがそこから旅立っていくために学んでいたのだと思う。そんな母校の中学校での思い出のうちで、私が1番に思い出すのは、3年生の時の文化祭だ。クラス対抗の合唱コンクール。正直に書くと、10段階評価で、私の通信簿は音楽以外はすべて10だった。確か、3年間ずっとそうだったと思う。そして音楽だけが、2だった。生まれながらの音痴で、楽譜を読めず、楽器を上手に扱うことができなかった。当然、その後にやってくるカラオケブームに乗ることは一切なく、仕事の付き合いでは何度も居心地の悪い思いをした。だからだろうか、人並み以上に美しい音楽に憧れるし、ひたすら聴き続けてしまう。素晴らしい音楽は、今の私の仕事におけるインスピレーションやモチベーションのひとつですらある。とにかく。通信簿上では苦手とされた音楽だったけれど、私は3年生の時の合唱コンクールには並々ならぬ熱意をもって臨んでいた。それはなぜか。はっきりと覚えている。思い出せる。自由曲に選んだ『十字架の島』(クルスの島)を、どうしても私たちで歌いきりたかったからだ。他のクラスの生徒や先生、来賓の方々、なんならステージから窓をぶちやぶって町の人々へ、この歌を届けたかった。こんなに素晴らしい歌があるよ、と。当時、先生が私たちに言った。「ちなみにこんな楽曲もあります。でも、この曲は中学生が歌うには難しいかもしれないので、他の候補から選ぶのがいいと思うけれど」。確かにそうだった。めまぐるしく変調するし、歌詞は激しかったり悲しかったり、死を直接的に感じてしまい感情のコントロールすらままならない。曲のテーマになっているのは、鎖国時代に迫害された隠れキリシタン。当時の私は、歴史の教科書を読んで想像することぐらいしかできなかった。しかし、この曲から伝わってくるのは、悲劇とか恐怖とか絶望とか、そういうものだけではないと思った。終盤のハミングのパート。それはとても美しかった。ひたすらに優しかった。慰めでも諦めでもなく、だからといって、めちゃくちゃ希望的とかポジティブってわけでもなくて、静かによりそい見守ってくれているような優しさ。これは、まだまだ不安定でブレブレで思春期ど真ん中の中学生にとっては、初めて出会った感情だったと思う。このハミングは、言語や環境や年代や宗教を飛び越えた、本来の優しさを教えてくれた。そして、私もこのような、大切なものによりそえる人間になりたいと思った。それから、私たちは、『十字架の島』の練習を重ねた。苦手とされた音楽にあれほど積極的に打ち込んだのは、これまでの人生においてもあの時が1番だったと思う。ちなみに、私は音痴のくせに大声で歌う破廉恥なタイプ。だからか、歌い手としてミスリードを避けるために、まさかの指揮者に抜擢されてしまった。そして、私たちは、『十字架の島』を歌いきった。優勝した。

若い頃に偶然に出会ったものや出来事が大事だったりする。

母校の中学校での3年間を思い出す時、私は、当時の自分がやれることはなんでもがんばったと思う。勉強だけじゃない。スポーツに遊びに家の手伝いなど、あの頃の小さな世界にあったすべてで、がんばった。時々、(あの3年間の必死さ以上に今を生きているだろうか)と自問することがあるほどだ。本当に懐かしい。自分の人生がどんなふうになっていくのか見当もつかないけれど、ワクワクしていたあの時代。今は、そこからだいぶ進んできてしまって、どうしたって引き返せないところに立っている。歳を取った自分を嘆くのか……。毎年のように起こる災害に大地震。さらには新型コロナウイルスのパンデミック。ハッピーなことより危惧することが多い社会を嘆くのか……。そのはっきりとした答えを、母校の後輩たちへ先輩である私たちが伝えてあげられないのは申し訳ないと思う。人生はおぼろげで説明がつかないことが多い。しかし、私は嘆いてはいないし、いくつになっても、ワクワクしているし、希望をもっている。歳を重ねることは悪いことばかりじゃないと思っている。数年前、長崎を旅した時のこと。その頃の私は、小説『沈黙』やエッセイ『切支丹の里』など、遠藤周作さんの作品をたくさん読み漁っていた。だから、旅のついでに、長崎の中心地から車で山をひとつ越えるようにして1時間ちょっといったところにある、海に突き出た遠藤周作文学館に行くことにした。そこで目にした、キリシタンに関する数々の資料たちと、文学館から見える外海に心奪われた。ここには確かに『十字架の島』の残像があった。その時、私は、母校の中学校の合唱コンクールのことをはっきりと思い出していた。クラスのみんなで歌いきった『十字架の島』。私たちが心を込めたハミングが蘇る。みんな若かった。みんな未来のことなど何も知らなかった。そして、今みんながどうしているのか、それも知る由もない。だけど、あの時代にみんなで歌ったことは、はっきりと思い出せる。それから、旅の予定を変更して、長崎、諫早、西海と、切支丹の里を巡った。潜伏キリシタン関連遺産として世界文化遺産に登録される前のことだった。平戸大橋を渡り、いくつか山を越える途中、真っ白な教会があった。中に入ると誰もいなくて、日本風のつくりになっていたのが印象的だった。その先にある人津久海岸というところは、浅瀬に小さな岩が2つポツンとあって、あとは風紋が描かれただけの真っ白なビーチだった。もしかしたら、ここでも迫害された人々の悲劇があったのかもしれない。鉛のように暗い海に沈んだ人々もいたのかもしれない。しかし、今は静かでとても美しい。『十字架の島』の地で感じたこと。それは、目に見える多くのものは失われてしまったけれども、こうして時を超えて訪れる私たちの心を奮えさせる何かがいまだにある。あり続ける。それは、そこにしみついた記憶なのか。音楽なのか。情景なのか。うまく説明はつかないけれど、何もかもがなくなってしまったというのとは、違うと思った。

ふるさとと母校。

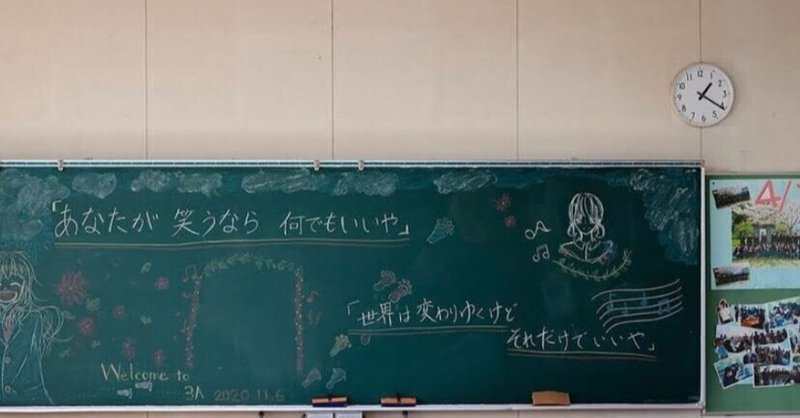

母校というのは、いつだってそこにあって、そこへ行けば、当時の音や声や情景を自然に思い出すことができるものだと思ってきた。中学生だった時、その真新しい校舎から生徒がいなくなるなんて、想像もしなかった。ずっと、ずっと、そこには新しい後輩たちが通ってくるんだと思っていた。残念ながら、私の母校の中学校は、いよいよその役目を終えるという。漠然とした寂しさはある。いつかまた帰省して、お墓参りした後に車を走らせても、その時に母校はないのだ。そんな想像をするのを拒否してしまうほど、実はとても悲しい。私が、母校の中学校の最初の新入生だとしたら、今度卒業する後輩は、最後の卒業生になる。その最後のセレモニーの後は、いよいよこれで、母校という目に見えるものはなくなってしまうのだ。でも、やっぱり。私たちの中にある思い出は消えるわけではない。そして、その場所にある記憶や情景は永遠になるとも思う。それを私たちが大切に紡いでいけばいい。母校という場所は、自分だけの思い出だけでなく、その時代に共に生きた人々や出来事が詰まったもの。私でいったら、家族や同窓生や恩師だけでなく、今は亡き大好きな祖母や祖父と一緒に笑ったり話したりしていた日々があった場所。母校とは、目に見えるものよりも、概念といってもいいかもしれない。『十字架の島』と同じかもしれない。若い頃に偶然に出会ったものや出来事が、その後の人生の節目で働きかけてくれることがある。人生をプッシュしてくれることがある。そして、進み続ける時間、変わる景色、薄れていく記憶、それは止められないとしても、母校があったふるさとのことを思うとき、いつだって優しい気持ちになれるのだ。思えば、ふらりと訪れる母校は、どんな時だって、私に優しかった。よりそうように見守ってくれていた。だから、私はそんな母校のことを胸に抱き、もっと優しくなりたいし、夢中に人生を生きたいと思っている。そして、時々、私のふるさとには確かに母校があったのだと、いつかまた誰かに話して聞かせたいと思う。2020年の最後の投稿。(写真は最後の後輩たちが文化祭で黒板に書いたメッセージ)58

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?