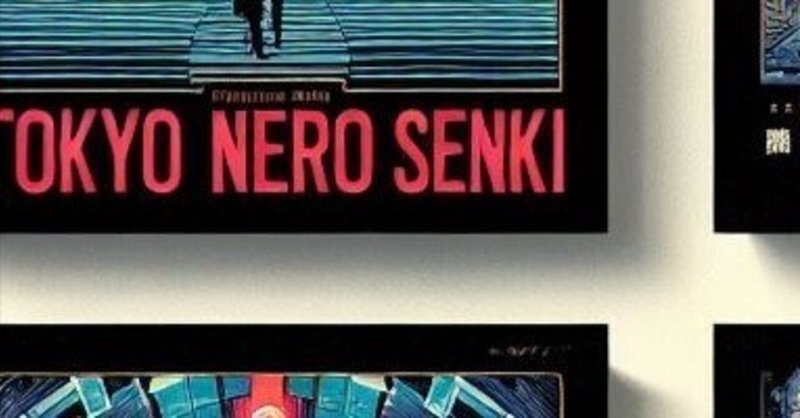

東京ネロ戦記⑬最終話 青と黒と群青

僕の旅はもう終わろうとしていた。それが確信できるくらい、僕はグッタリと疲れていた。

僕はカフェのソファに身を沈め、しばらく身を悶えた。

多分僕はまた誰かを死なせてしまった。こんなことってあるだろうか。

さっきからタイコのアカウントがXR内でモニターできない。

あいつに建物に入る前、

「おい、お前この回線切ってくれ。闘ってる最中は自分だけでいい。」

と言われ、回線とかじゃないんだけど、気持ちは分かる。僕もひとりになりたいときが、とか言って続けていると、

「お前さ、今度俺の独房に出てきてくれよ。あそこは死ぬほど退屈だからよ。」

とタイコが言った。

僕は、「それいつの話?」と聞いたけど、反応がなかったから小さな声で「分かったよ」と呟いた。

それが最後の会話だったのだろうか。

無力感が襲ってくる。

一番恐ろしいのは、人の命がまるでゲームみたいに消えていくこの状況に、僕が少し慣れてしまっていることだ。

僕にはもうこれ以上やれることなんてない。

5年ぶり13回目のネガティブ思考が僕の頭を支配し、やっぱりダメだった→元凶は、全部自分→帰ってアニメ見たい→いや、それすらも億劫。というネガの沼にハマっていった。

「ねえ、ここはどこ?」

律子の声で現実に戻される。

僕はソファからぐんと体を起こす。

そうだ、まだ僕には仕事が残っている。律子をこの世界に戻すんだ。

ドームの電源はすでに戻っているはずだ。それなのに、未だどこも明るくならない。つまり今、このドームにはまだ人がいないということだ。

律子も目を覚まし、この静寂が続くことに何か異変を感じたのだろう。

「あの大きな人は?どこ?」

僕は律子に、今、辰野町にいること。

そこには恐らくこっちの世界の律子のPCがあり、メロ社が先に確保しているだろうこと。

タイコは先に建物に入ったことを伝えた。

「もしかしたら、彼はダメかもしれない。」

「うん。すごい血の匂い」

律子はいつの間にか、階段を登りドーム正面玄関に立っていた。

「電気こっちでつけようか?」

「ううん。いいの。そのまま暗いままで。きっと見たら私倒れちゃう。」

山の外は急に雨が降ってきた。

冷たい空気が、律子の頬を撫でた。

「ねえ、本当に帰れると思う?」

「分からない。一方通行だとしても不思議じゃない。けど、君なら帰れる気がするんだ。」

外で稲光が走る。一瞬だけ部屋の中が明るく照らされる。

そこには兵士の死体が重なっていた。律子は思わず悲鳴をあげる。

どうやら、玄関ホールで激しい格闘があったのだろう。律子はまだ、扉を開けることすら出来ていない。

本当はもう詰んでる可能性だってある。

彼女はやっぱり帰れなくて、一生そっちでデータとして生きていくのかもしれない。

きっと、もうすぐメロ社の誰かが、PCを回収するだろう。

チャンスは1回だ。

「行くんだ、今しかない。」

律子はその言葉に押されて、ドームへ入った。

律子は死体を避け、足早に進む。

階段を駆け足で上がる。

「私、『スピード』のサンドラ・ブロックとキアヌ・リーブスが結局結ばれなかったって2で知らされて、それが思春期の結構なトラウマになってるの。」

「それ僕じゃないと、分からないよ。マジで。超古い映画じゃん。」

「だから私がそっちに戻れたらあなたに会いに行くわ、どうせ長続きしないって分かってたら好きにならないでしょ。」

「まあ、映画の趣味はあってるかもしれないけどね。

だけど、言わせてもらうと、僕をキアヌと比べないでくれよ。僕はネロじゃない。

ネロは君だろ。」

「そうね。ネロは私ね。」

急に電気が点いた。

誰かがここに戻ってきたということだ。もう時間がない。律子はタイコの姿をみつけたのか、

一瞬、息を吞んだのが分かった。

そして次の瞬間、その部屋にアカウントが一斉に増えた。メロ社の兵士だろう。

「あったわ!私のPC!」

律子は転送されてきた軍服たちをすり抜けて、PCへ飛びつく。

皆が律子へ手を伸ばす中、

律子は自分のアイコンをダブルクリックした。

*

ポイント・ネモ。それは陸地から最も遠い海のことを指す。

到達不能極。人が居ないことから、スペースデブリを落とすのにちょうどよく、スペース船の墓場とも呼ばれる。

やだ、カッコいい。

具体的には、ニュージーランドとチリのほぼ中間、南緯48.89度 西経123.45度の南太平洋の絶海だ。

最も近い陸地は、そのポイントから2700キロ以上離れている。

恐らくまだ誰もこうしてここに到達した人はいないだろう。

私は、荒れ狂う海の上、ポイント・ネモの上空3,000メートルからスカイダイビングをしている。

私と、空と、青い地球だけが視界にある。超絶景。

そして、隣に倫太郎。

海面が迫る瞬間私たちは、身を翻し、

物理エンジンの赴くまま身を任せる。

海面すれすれを舞空術よろしく慣性が消えるまで飛び、大きな波の上を歩く。

振り返ると、倫太郎が海面上をこっちへ走って向かってくる。

「僕が仕掛けたバグだ。ここなら自由に遊べるぞ。」

3日前に二人で住むマンションで、地図を指さして倫太郎が言った。

*

1998年、私たちは、データとして並行世界に生きている。

結局のところ、私は自分の元居た世界に戻れなかった。

あのゲートは一方通行で、来ることは出来たけど、帰ることは出来なかった。

クリックした後私は、

また光のトンネルをぬけた。

ワンチャンあるぞ。とかなり期待していたが、目を開けたらそこは雪国でもなく、私のマンションでもなく、ドームの一室でもなく、また、沖ノ鳥島にいた。

今度は夜の沖ノ鳥島だ。

ザッパーン。ゴー。ビュー。ザッパーン。

本来なら満点の星空が広がって、私の人生の価値観なんて簡単にひっくり返るくらいの景色が目の前に広がっているはずが、あいにくの曇天で、ただただ暗くて怖い夜の沖ノ鳥島に飛ばされていた。

ああ、なんか風で身体が吹き飛ばされそう。

というか、私の人生ごと吹き飛ばして。

「ダメだったみたい」

「ああ、見ているよ」

「どうなるの?私」

「分からない。君はその世界で生きていくしかないのかもしれない。」

「そうよね。しかも命狙われてるし、今も。」

「ハンデが過ぎるね。」

と、話していたら突然当たりが静かになった。

周りを見廻すと、波が穏やかになっている。

200メートル先の海の方が明るい。

月の光が、雲の切れ目から海に落ちてきて、光のカーテンのように見える。

そのカーテンがだんだんこちらにやって来て、島を月の光が照らした。

私はその中にいて、そのなんだか温かみさえ帯びた光で空を見上げた。

雲が流れて、一切遮るものがない満天の星空がそこにはあった。その圧倒的な絶景は仮想世界だろうがなんだろうが、宇宙は繋がっていて、誰も一人なんかじゃないということを思い出させてくれて、私の気持ちを少しだけ前向きにしてくれた。

「私はこっちでメロ社に命を狙われながら、戸籍もない中で、家族も友達や知り合いも頼れず、仕事も住む所もなくて、どうやって生きていけばいいのかって思ってた。」

「でもこの景色が、見れたからもういいかなって。」

群青色の海で、イルカか何かが遠くで飛び跳ねた。

*

リツコ・クロセが生きているのは、リンタロウ・アオノがうまくやったと言わざるを得ない。

彼が根回しやロビー活動といった政治が上手かったわけではない。倫太郎は優れたエンジニアで、ただアンドリューは、倫太郎の覚悟を見誤っていただけだった。

はじめから倫太郎の存在は分かっていたし、トレースに時間はかかるだろうが、いずれ尻尾は捕まえられると確信していた。

だが、甘かった。

倫太郎は自分の尻尾が掴まれる前に、出来るだけたくさんのギミックを並行世界内に仕掛けて消息を絶った。

1998年の並行世界へダイブしたのだ。

この方法については4年後の今でも分かっていない。

今の技術を持って、並行世界内を自由に瞬間移動できる敵対者は実に厄介な存在ではある。

ただ正直なところ彼ら二人の存在など、アンドリューにとっては些末なことで、彼の興味は、この箱庭を使って、どう遊ぶかということだけに移っていった。

*

1998年。東京。新宿。

パークハイアット東京。41階のピークラウンジ。

カクテルを飲む律子。

カウンターに座り、前を向いて無言で杯を傾ける。

その律子の隣に男が現れ、律子と同じものを注文する。

グラスが置かれるやいなや、律子の方へ身体を向け、熱心に話し始める。

「だからさ、僕は前から思ってたんだよね。大学にもいたんだ、社会運動をやってる連中がさ。彼らは信念を持って正義を主張するし、言ってることはきっと正しいんだろう。少なくとも世の中を良くしようとする姿勢は尊敬に値する。それは認める。

だけど、あれ僕気付いたかも。

みんなさ、なんかヒゲ生えてない?あれ何でだろうね。いや、違うよ。見た目がだよ。なんでだよ、しょうがないじゃん、そう思ったんだから。絶対なんか関係あると思うけどね、リベラルと髭の相関。」

その後ろの席に座っていた、サンディエゴ州立大学からの留学生、スティーブン・ユニバースは興味本位でその話を盗み聞きしていた。帰ったら、共同経営者のジョーにも聞かせてやろう。

「もういいわ。その話。ポイント・ネモに行きましょう。」

スティーブンは、女性がにべもなく男性の面白そうなトピックをシャットダウンしたことを少し残念に思い、同時に興味本位で二人の顔を覗いてみようと振り返ったとき、そこには空席のカウンターしかなく、その向こうに新宿の曇り空が窓の外に広がっていただけだった。

~完~

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?