12.3.4 日本の開国と明治維新 世界史の教科書を最初から最後まで

中国の清が、イギリスとのアヘン戦争に完敗した知らせは、江戸幕府の支配層や民間の知識人たちに大きな衝撃を与えた。

折しも、日本列島沿岸には、ロシア帝国、アメリカ合衆国、イギリス、フランスなど、欧米の蒸気船がさかんに姿を見せるようになっていたところ。

「これからの時代は海の守りが必要だ」

幕府だけでなく西日本を中心とする藩(はん)は「海防」に向けたプロジェクトを始動。

大砲を自前で生産できるよう、反射炉(はんしゃろ)が建造された。

一方、幕府の役人は、出島のオランダ王国の外交官を通したルートにより、欧米の情報も逐一チェック。

そんな中、オランダ国王から、「もうすぐアメリカ合衆国は日本に軍艦を派遣しますよ」と警告がもたらされた。

そうしたら、ほんとうにアメリカ合衆国の海軍が蒸気船でやって来たのだ。

アメリカ合衆国の海軍軍人ペリー(1794〜1858年)の来航をきっかけに、1854(安政元)年に日米和親条約によって「開国」を実施。

「開国」というのは、欧米風の国際関係のルールに基づき、国と国との間に「条約」を結ぶことで、「開港場」を設置。

結んだ国の出入りを認めることだ。

さらに開港場で貿易をするのを認めるため、1858(安政5)年に日米修好通商条約が締結された。

この対外危機のなかで西日本の下級武士層を中心に倒幕運動がおこり、幕府の大政奉還を経て、1868年に天皇親政の明治政府が成立した(明治維新)。

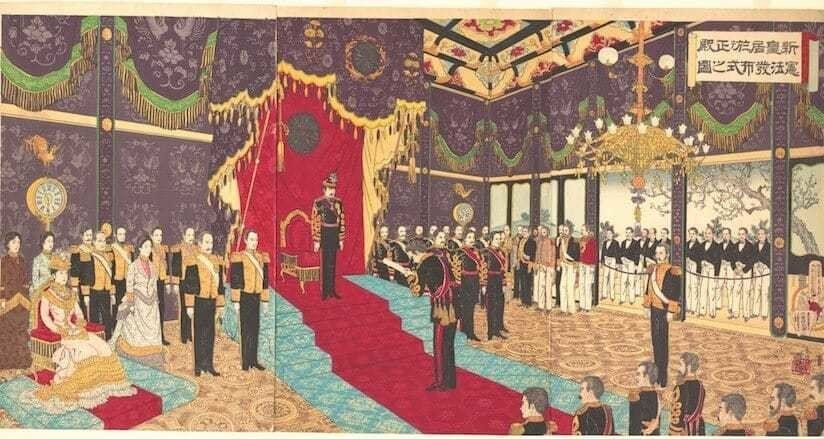

明治政府は富国強兵にをめざし、工業や軍事の近代化のほか、ドイツ憲法

にならった大日本帝国憲法の発布(1889年)、二院制の議会(帝国議会)のオープン(1890年)など、

社会制度の面でも中国よりひと足はやい近代的改革をおしすすめた。

日本は、国境をハッキリと確定させることにも集中。

まず、ロシアと樺太・千島交換条約(1875年)を結んで北方の国境を定めた。

さらに積極的な海外進出の姿勢を示し、台湾出兵(1874年)や琉球領有(1879年)のほか、

朝鮮半島の朝鮮王朝と条約を結んで「開港」させ、

宗主国(そうしゅこく)の立場をとる清と、その“解釈”をめぐり対立することとなった。

このように、この時期の東アジアでは、従来のように清を絶対的な “親分” とする秩序が、たんなる “机上の空論”となり、それに代わって「欧米流の国際関係のルール」(万国公法(ばんこくこうほう))が導入された。

各国の役人たちは、「条約」「保護国」「植民地」といった新しいキーワードが、従来の「朝貢」や「宗主権」という伝統的な漢字言葉とどのように異なるものかをめぐって試行錯誤をこらし、できる限り自分の国に有利な形で欧米諸国の進出に対抗しようと外交交渉にあたったのだ。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊