9.2.5 啓蒙思想 世界史の教科書を最初から最後まで

啓蒙思想(けいもうしそう)

合理的に考えることを重んじ、社会にはびこる偏見をなくそうとする立場は、すでにルネサンスの時期にもみられたけれど、18世紀のヨーロッパで特に盛んになっていった。

「理性」の力によって人間の視界は光がパッと当たるように“明るく開ける”。

悪い伝統は、いわば「理性」の光があたっていない状態だ。

そのような思想を蒙(くら)い状況を啓(ひら)く思想ということで、啓蒙思想(けいもうしそう)という。

英語では「ライトを当てて明るくする」という意味の「エンライトンメント」という。

「理性」というのは、神によって人間に与えられた力。

神はたしかにこの世界を創造したわけだけれど、一度創られてしまった後の世界は、神のプログラミングした自然法則通りに、勝手に展開していく。

だから、「神の思し召しが...」とか「神さまになんとかしてもらおう」「奇跡が...」といったふうに考えたって、なんにも意味がない。

世界がどうなっていくのかのヒントは、自然法則の中にのみある。

それを読み解く力である「理性」は、人間にちゃんと備わっている。

「理性」に基づき自然の法則を読み解いていくように、人間の社会も、同様に「理性」に基づいて読み解いていこうじゃないかというわけだ。

けっして神を否定しているわけではないところがポイントだね(理神論)。

17世紀の科学革命を経て18世紀になると、そのような立場はいっそう前面に押し出されるようになっていく。その動きがいっそう顕著となったのは、絶対王政に対する批判の強まったフランス王国だ。

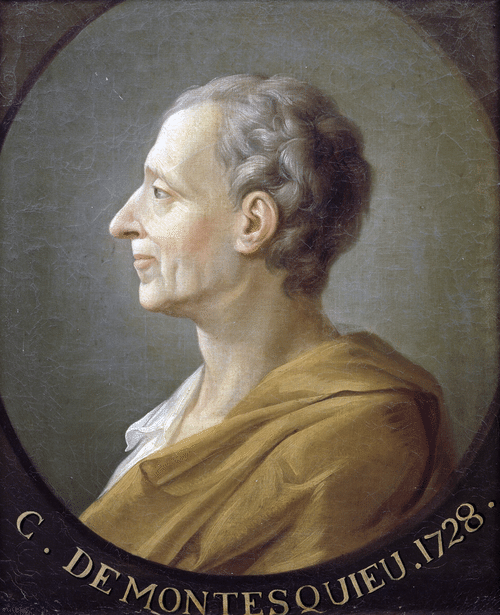

モンテスキュー(1689〜1755年)は『法の精神』(1748年)の中で、権力というものは「ルールをつくる力」(立法の権力)と、「つくられたルールを、実際に人々に適用する力」(司法の権力)と、「立法でも司法でもない残りの分野を扱う力」(行政の権力)に3分割しないと、人々の権利を守ることができなくなると主張した。

また、ヴォルテール(1694〜1778年)は、イギリスの影響を強く受け、自由な社会をつくるにはどうすればいいのか、突き詰めて考えた。代表作は『寛容論』や『哲学書簡』だ。

「......(イギリスの)貴族(バロン)たちはジョン欠地王とヘンリー3 世王とに迫って強引にあの有名な勅許状を商 人させてしまったが、この勅許状の主な目的は、実を言うと、国王を諸侯(ロード)の支配下に置こ うというのであったが、そのなかで残余の国民も少々の恩恵にあずかった。...... 上院を構成するこの新貴族たちは、みな国王からその肩書を与えられるが、それ以外には何も与えられない。彼等のほとんど全員が、その名のっている土地を領有していないのである。ある者はドーシット公爵であるが、ドーシットシァには寸余の領地もないのである。......ある人間が帰属である、あるいは聖職者であるからといって、種々の税金が免除されるようなことも、この国(=フランス)ではありえない。税金はすべて下院で決定されており、下院はその地では一歩おくれをとっているが、その実力では第一位なのである。」『哲学書簡』(『世界の名著―ヴォルテール他』中央公論社、 101 頁))

イギリスがいかに自由な国の制度をとっているのかを紹介し、フランスがいかに遅れているかをディスっているわけだ。

ルソー(1712〜1778年)も、計り知れないほどの影響を人々に与えた思想家だ。

『人間不平等起源論』では、文明の進歩を主張せず、人間の自然的にもっている「善い心」を信じ、人間は文明的になるにつれてどんどん悪くなっていくのだと指摘。

『社会契約説』では、万人の平等に基づく人民主権論を主張し、彼が亡くなった後に勃発するフランス革命に深い影響を与えた。

以上のような流れに乗り、偏見や迷信を取っ払って人類全体に役に立つ知識のデータベースを作成しようとしたのが、ディドロとダランベールだ。

当時、最先端かつ一流の知識人を執筆者に据え、『百科全書』を編纂した。これがエンサイクロペディアの語源だ。

ディドロは『百科全書』の中の「百科全書」の項目で、百科全書をつくる目的が「人類の進歩のためだ」と明確に述べている。

「実際に、百科事典の目的とは、過去の時代の業績が後に続く時代にとって無駄な業績であったことにならないように、また、今より物知りになった我々の子孫が、なおかつ今より有徳かつ幸福になるように、そして、我々が人類の名に充分値することなく死ぬことがないように、地上に散らばった様々な知識を収拾し、その全体的な体系を我々が共に生きる人々に説明し、我々の後に続く人々に伝えることである。」

(Encyclopédie, Art. ENCYCLOPÉDIE, t. V, p. 635.)

啓蒙専制君主

なお、こうした理性をフル回転して人類社会を発展に導く考えは、ドイツ、オーストリア、ロシアにおいては、逆に支配者によって、封建的な貴族たちの力をおさえる論理として用いられることになった。

また、啓蒙思想は国の「富」をどのようにして増やしていくことができるかという議論にも適用されていく。

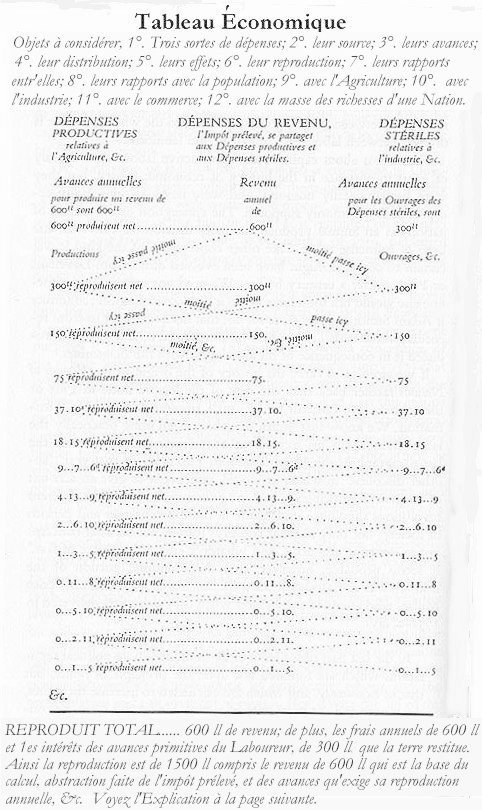

「国主導で商工業を重んじるべきだ」という重商主義に対し、フランス王国では『経済表』の中で「富の源は貿易ではなく土地そのものだ」と論じたケネー(1694〜1774年)や、

財務総監を務めたテュルゴー(1727〜1781年)が反論。

彼らの学問的な立場を重農主義(じゅうのうしゅぎ)といい、経済活動というものは国が介入するなんてナンセンスであり、自然に任せて放っておくのがいいのだという考えが展開された。中国思想の影響もあるのではないかとも指摘されている。

史料 ケネー『中国の専制政治』(1767年)我々ヨーロッパ人は一般に中国の統治に対し否定的な意見を持っているように思われるが、私は中国からの報告にもとづき、以下のような結論を下した。即ち、中国の国制は賢明で不変の法に基礎付けられており、中国の皇帝はこの法を人々に遵守させるとともに、彼自身が注意深くこの法を遵守しているのである。…中国の皇帝たちは、彼らに対する臣民の甚だしい従順さにつけ込んで暴政を行ったりはしない。以下のような金言が、人々の間で広く認められている。…即ち、彼らが君主に対し孝子のように服従すべきであるからには、君主も同様に、彼らに対し父親のような愛情をそそぐべきである、ということである。

一方、東インド会社など一部の特別な権利を与えられた貿易会社がアジアとの貿易を独占していたイングランド王国では、「自由な競争によってこそ、国の「富」は増えていく。一部の商人だけが貿易を牛耳っているのはおかしい」との批判も強まった。

この批判を、フランスの重農主義の影響も受けながら理論化していったのが、アダム=スミス (1723〜1790年)だ。

1776年に『国富論』(諸国民の富)を著し、次のように主張している。

何人かの商人が協力し、自分たちのリスクと経費で、はるか遠方にある未開の国との貿易を切 り開こうとした場合、株式会社の設立を認め、成功した場合にある年数にわたって貿易の独占権を与えるのは、不当だとはいえない。危険で経費のかかる試みによって、後に社会全体が利益を 得られるのであれば、国がその試みに報いる方法として、一定期間の独占権を与えるのがもっとも簡単で自然だからだ。(中略) だが、決められた期間がたてば、独占はかならず終了させるべきで ある。要塞や守備隊が必要だと判断されれば、政府が引き継ぎ、対価を会社に支払、貿易をすべての国民に解放すべきだ。」(アダム・スミス『国富論』)

彼の主張のポイントは、以下のようなものだ。

国民の生産活動をすべて合わせたものこそが、富の源になる。

分業(生産・流通を各分野・段階ごとに役割分担すること)が進んでいけば、そのぶんマーケットも拡大し、経済は成長していくのだ(スミス的成長)。

だから、独占は悪で、自由な競争は正しい。

自由な競争が実現されていれば、価格も不思議と適正なレベルに落ち着いていくはずだ。

人間にはもともと、他者の考えに共感(同感)し、自分の行為が行き過ぎてはいないか客観的にチェックする力が備わっている(『道徳感情論』)。

だから、けっして行き過ぎはしないはずだ。

このような調子で、彼は自由な競争に基づくビジネス(市場経済)において、どのように商品の価格や、労働者の賃金、土地代などが定まっていくのかを理論化していった。彼が打ち立て、のちにリカード(1772〜1823年)によってさらにまとめられていった経済学の流派を、一般に古典派経済学という。

古典派経済学は、「自由なビジネス」を尊重する。

「自由」というのは普通、“強い立場の人”にしか主張できないコンセプトだよね。

だって、さまざまな“違い”を考慮せず、“やり方は自由” “とにかくよーいドン!”で一斉にスタートラインに立つことを強いるわけだから。

18世紀のうちにに一気に植民地を拡大し、18世紀末にかけて産業革命を達成するイギリス王国では、この自由主義的な古典派経済学こそが「富を増やすための理論」に違いないと、自由なビジネスに意欲を燃やす資本家たちによって歓迎されていくことになるのだ

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊