8.4.5 フランスの宗教内乱と絶対王政 世界史の教科書を最初から最後まで

フランスは百年戦争の結果、ヴァロワ王家のもとでイングランド王国をカレー

を除いて大陸からほぼ追い出すことに成功。

しかし、ローマ=カトリック教会を掲げるフランス国内では、カルヴァン派(フランス語でユグノーという)を信奉する諸侯が現れ、無視できない勢力となっていった。

そんな中、フランス王シャルル9世(在位1560〜74年)は、

摂政を勤め政治に介入していた母親のカトリーヌ=ド=メディシス(1519〜89年)のもとで、カルヴァン派の諸侯を攻撃。

1562〜98年の長期間にわたる宗教戦争がはじまった。

これをユグノー戦争という。

宗派の対立はもちろん、貴族の間の争いも組み合わさり30年以上におよぶこの内戦には、外国勢力も介入。

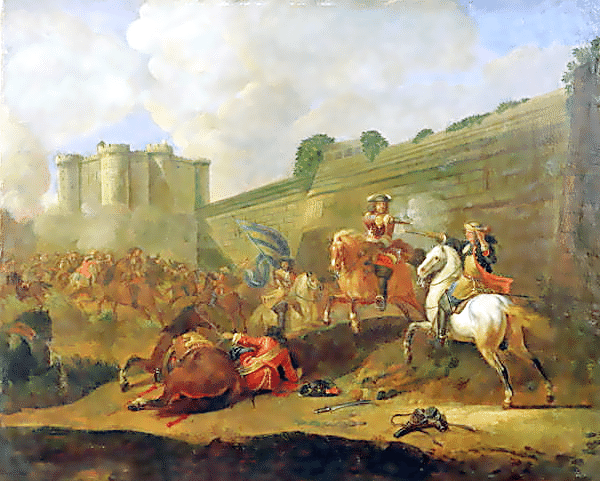

1572年のパリでは、新教徒の結婚式場で多数の新教徒が旧教徒(ローマ教会の信徒)に殺害されるという大惨事も起きている(サンバルテルミの虐殺)。

フランス王国存亡の危機の中で、政治思想家ボーダン(1530〜96年)のように「宗教問題よりも、王権を強めて国家の統一を優先すべきだ」と説く、上層の市民や高等法院(貴族の拠点だった司法機関)の官僚などからなる第3のグループ(ポリティーク派)も出現。

「宗派の違いをとやかくいうのではなく、“ひろい心”(寛容な心)が大切だ」というわけだ。

史料 ジャン・ボダン『国家論』「主権とは、国家の絶対的*1、かつ永続的な権力である。......一つの国家の人民や領主たちは、至高*2 にして永続的な権力を、純粋かつ単純に誰かに与え、彼の思うがままに財産と人身と国家全体に処分*3 させ、次いで、彼が好む者に国家を委ねることができる。(後略)」(林田伸一訳)

*1 あらゆる法の制約の外にあるという意味。

*2 この上なく高いこと。最高。

*3 ここでは、具体的事実や行為について、行政権または司法権をはたらかせること。

こうした新しい考え方を受け入れたのが、ヴァロワ家の親戚筋にあたるブルボン家のアンリだ。

アンリ4世

アンリ4世(在位1589〜1610年)として王位につくと、もともとカルヴァン派(ユグノー)だったのだが、戦略上カトリック教会に改宗する。

その上で、1598年にナントの王令(勅令)を出して「カルヴァン派が祈るのをじゃましてはいけません」と布告。

ここに凄惨なユグノー戦争は幕を閉じた。

以降、フランス王国は国家としてはローマ=カトリック教会を掲げていくことになる。

ただし、フランスのカトリック教会は、ローマ教皇とは距離をとり、フランス国王の支配と深く結びついていくこととなるよ(ガリカニスム)。

「国がローマ教皇との独立性を主張する」という意味では、イングランドなど当時のヨーロッパ諸国の方向性と共通しているよね。

アンリ4世にはじまるブルボン王家による支配(ブルボン朝)では、宗教的な対立よりも国の統一を優先し、国王の権力が確立されていった。

次のルイ13世(在位1610〜43年)のときには、

ルイ13世

宰相リシュリュー(1585〜1642)年の主導のもと、「もう聖職者・貴族・平民(都市や地方の代表)」の意見はきかないと、3つの身分を集めた三部会を開かなかった。

リシュリュー

王権に抵抗する貴族や新教徒の勢力はおさえられ、1618〜48年の三十年戦争という国際戦争においては、フランス王家の宿敵ハプスブルク家が皇帝を世襲する神聖ローマ帝国を攻撃するため、さまざまな手段をとった。

こうした現実主義的な王権強化の政策は、宰相マザラン(1602〜61年)にも引き継がれたものの、国内の貴族勢力の抵抗はかたくなに続いた。

マザラン

一番左が宰相のリシュリュー。その右がルイ13世、中央がその子 ルイ14世。

その息子ルイ14世(在位1643〜1715年)が即位した後も、貴族たちは「俺たちの特権を奪うな!」と、拠点としていた司法機関の「高等法院」で1648年に大反乱をおこした。

高等法院の貴族(法服貴族)たちは、その役職を買収したり世襲したりすることでゲットし、国王に対する有力な批判的グループを形成していたのだ。

彼らの王権に対する反乱をフロンドの乱という。

しかし、この反乱が1653年に鎮圧されると、ようやく国王への“抵抗勢力”はほぼ一掃。

いよいよ国王に権力が集まるようになった。

フランスの「絶対王政」のスタートだ。

ただ、「絶対」だからといってなんでもかんでもできたわけじゃない。

まだまださまざまな「中間団体」が存在していて、それぞれに特権をもっている。

特に、聖職者と貴族たちは“税金を支払わなくてもいい特権”(免税特権)を持っており、これがのちのち国王を悩ませることとなるよ。

史料 ブーヴェ『康煕帝伝』(1697年)

いやしくも帝王たる者はキリスト教信仰の美質を備えていなければなりません。[…]この帝王(康煕帝)は今なお不幸にも偶像教の信仰にとらわれておられます。しかし、この皇帝の行動はもとから半ばキリスト教的でありますので、神がこの帝王にも聖なる教えの資質を与えてくださることを私どもは期待しております。[…]そもそも韃靼人[だったんじん。満洲人のこと]はつねに戦争を心がけておりますから、一切の武芸を尊んでおります。また漢人は、学問こそ自国のほとんど全価値だとみなしております。それ故、康煕帝は文武両道に精進して、自己の統治すべき韃靼人にも、漢人にも好感を持たれようと努められたのであります。あれほど広大な国内に発生した事件で、多少重大なものならば、すべて国王の御前に運び出されますが、この山のような国務の裁決も、康煕帝に対しては、一種の娯楽に過ぎないかと思われるほど、皇帝は国家の政治の裁決において流れるがごとき手腕を得られたのであります。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊