- 運営しているクリエイター

2020年10月の記事一覧

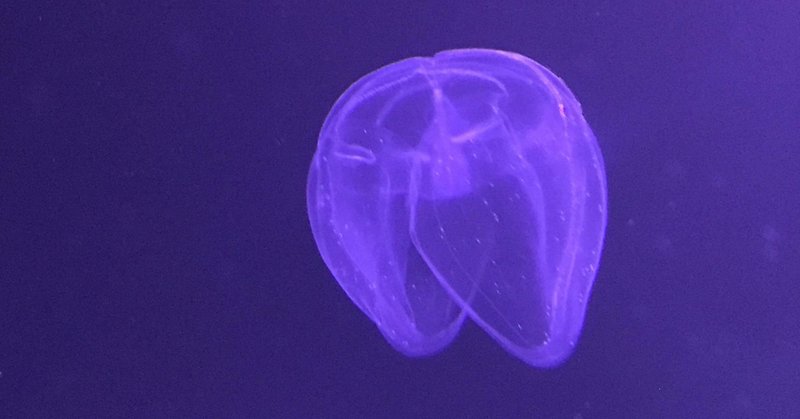

水族館をつくろう【展示編】#17 チョウクラゲ

チョウクラゲ/蝶海月

蝶🦋のように羽ばたくことからこの名前がつけられており、実際に羽ばたくように泳ぎます。

また、採集時期が限定されているので、希少性もあります。

ただ、四六時中羽ばたいてるわけでは無く、普段は写真のような状態で海中を漂っている事が多く、過去の展示でも羽ばたきを見ることは稀でした🐟

春から初夏かけて展示したいと思います🙏

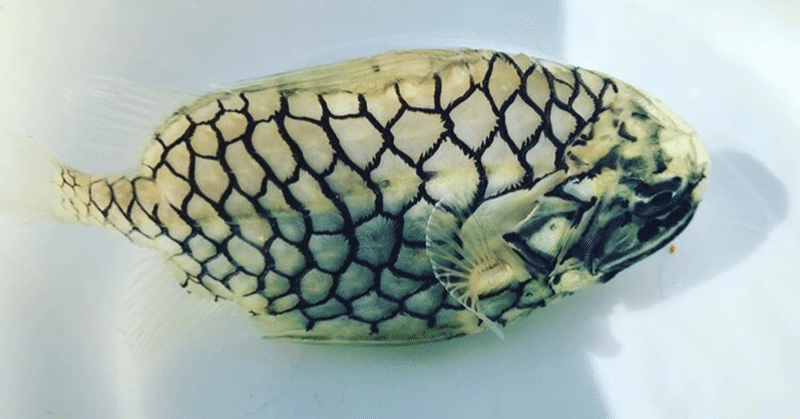

水族館をつくろう【展示編】#15 イオリクラゲ

イオリクラゲ/庵海月

春の海でよく見ることができる、赤色が美しいクラゲです👏

この「イオリ」という名前ですが、茶室や別邸などの「庵」ではなく、石川県にある「庵」という町でこのクラゲをよく見ることができたことかついた名前です🐟

このように、地名が名前についた生き物も多く、それがどの辺りかを調べてみるのも楽しいですね🗾