ACT.24『九州グランドスラム 4 侮るなかれ、肥後の市電』

熊本到着後

熊本に到着し、最初にチェーンのビジネスホテルにチェックインを行う。カード式の鍵。そして大きく取られた部屋の区画。有料放送と見紛うかのようなサービスの展開されたテレビ画面に一式揃ったアメニティとユニットバス…とシングルベッド。そして作業机が自分を出迎える。

何かゲストハウスやカプセル式のベッドに慣れてしまった自分にはすっかり贅沢をさせてもらっていると感じてしまう。しかし、今晩は少し休息の時間を越そう。

とこの後。荷物をそんな部屋に置いてカードロックを施錠した後に、路面電車の撮影に出かけた。熊本の市電に関しては前回の訪問時、それなりの手応えを感じた。また、趣味的にも非常に面白いと可能性を感じ、自分が路面電車の撮影の面白さを感じるようになっていった…というか小柄で軽快に街中を走っている路面電車に目を向けるキッカケのような存在になった会社でもある。

そして、この熊本市電という会社は車両的にも。また、鉄オタとしての探究心を深めてみても充分に愉しむ事の出来る鉄道なのだ。

実は〇〇、熊本市電

熊本市電について、は前回にゲストハウスで宿泊した際に乗車経験があり、上熊本から乗車して新町付近まで乗車した経験がある。その為、今回は2回目の遭遇となった。

熊本市電…熊本に路面電車が生まれたのは大正13年8月1日の事だ。現在は廃止されてしまった熊本駅〜浄行寺町・水道町〜水前寺にて開業し電車が走ったのが最初である。後進の路線がその後、熊本にも次々に開業し、路面電車は市民の足として愛され認知され拡がりを見せ始めていった。途中、別の電鉄会社を買収して会社の成長も実施。

しかし、寄るモータリゼーションに勝つ事は出来なかった。昭和30年代から次々に路線が廃止され、路面電車は邪魔な扱いとして消えていく。定時運転も難しくなってきた。このまま廃線を迎え、路面電車は失われていくのだろうか。

そんな熊本の路面電車だったが、市民たちは昭和40年代〜50年代にかけて。路面電車の存続運動を実施する。その運動がキッカケとなり、現在の熊本市電は田崎橋〜辛島町の『A系統』。上熊本〜健軍町の『B系統』の2路線が存続する事になった。この2路線は現在でも存続しており、今日も熊本・火の国の交通を支えている。

そして、この窮地に立たされ市民運動によって回復した熊本市電であったが、この先から怒涛の回復を見せたのであった。それこそが。

日本『初』を多く取り入れ、路面電車による交通先進都市へと這い上がっていったのである。

熊本市電は、まず『路面電車先進都市』となるべく初技術の投入として

・冷房路面電車

を昭和53年に運転開始する。ここから、熊本の路面電車に於ける快進撃が連続していくのであった。既に鉄道事業では冷房技術が浸透していたが、路面電車にはこの時初の導入。環境の温度に左右される事なく通勤・通学の出来る時代に一歩前進する事に貢献していった。

昭和57年には日本初の営業用鉄道用車両として路面電車にVVVFインバーター制御装置を搭載した8200形電車を投入。2両だけという少数派ながら、熊本の路面電車を活用した交通都市としての一撃。また、その後の日本の路面電車技術として標準普及してゆく技術を確立していくキッカケの車両が誕生し、九州内のみならず日本全国にもその衝撃を与える登場となった。

平成4年。日本の路面電車として戦後初の本格的な女性運転士を就任させた。戦時中の人員不足を埋める中、女学生が路面電車や交通機関の為に孤軍奮闘した時代を思えば女性の交通機関に於ける社会貢献に大きく貢献した。

平成9年。日本初の超低床形路面電車として9700形が登場した。この登場も、間接的には海外の技術を介しての投入ではあったが日本の交通機関のバリアフリー化を推し進めていくキッカケを創り出し、路面電車を活かした交通の発展を大きくアピールした。

平成14年には軌道を樹脂固定して騒音・振動を低減するインファンド工法を施行した。このインファンド工法は日本の路面電車に先駆けて熊本市電が実施。軌道面でも大きく進んだ事業を展開している。

軌道面では、この撮影でも訪問した区間にて施行されている

・サイドリザベーション化

を路面電車でいち早く実施した会社でもある。

そうした取組みを継続していき、現在では超低床電車の普及…と更に進行していった熊本市電。その先には、新型の超低床電車導入に関する話も挙がっており路面電車の先進都市として大きな1歩を歩んでいる。新型車両の形式は2400形と目論まれており、登場が期待されている存在だ。

今後の熊本市電の快進撃に注目し、鉄道業界ならず社会に大きな影響を投じる鉄道会社にならん事を祈ろう。

オプションですか?

ようやく本題に戻ってくるとして。先ほどの解説に関しては少し希釈しているので、また改めて解説していこうと思う。

と、部屋に入った矢先。『東…』から始まるチェーン系のビジネスホテルに荷物を預け、ビジネスホテルの広さに驚愕してしまった自分。そして、アメニティの充実さに驚いた自分。しかし、そんな自分を待っていたのは驚きの光景だった。

カーテンを開けると市電が見えるのである。

「うぉぉぉぉぉぉおおおお!!!」

勝手にテンションが上がり、部屋の中でニヤつく自分。こんな部屋なら、こんな場所に立地があるならもう少し早く来れば良かった。

じっくり眺めているだけでも、色とりどりの路面電車が動く様は楽しいものだ。熊本市電は全面装飾の広告を施している電車もあるので、時にカラフルな電車や車体色の基本形を隠した電車が行き来する事もある。

自由に使いたい放題のアメニティやお湯が使える条件、人に気遣いしなくて良いユニットの風呂、何時間でも座って本を読破できそうな作業机と椅子…が揃っていた自分の部屋だったが、窓から路面電車が見えた瞬間にテンション、脳の感覚は全てそちらへ飛んでしまった。

そして、翌朝には自由に食べ放題の朝食プランが付属している。これに路面電車の眺めが付属し、駅までの徒歩時間もそこまでかからない…のであれば最早高級ホテルのスイートルームに宿泊したも同然な気分であった。

きっと、子持ちの父親の独り出張だったら

「息子が喜ぶだろうなぁ」

と部屋から写真のようなアングルを撮影したり、ビデオ通話越しに

「ほら、路面電車走ってるよ〜!!」

と会話が家族で咲いたりしているのだろうか。そんな現実性さえも浮かんでしまう、トレインビュー。

もう少し部屋の明かりをムーディーにして、室内からの路面電車撮影を楽しむとしよう。灯りを最低限のみ付けて、カメラを窓に付ける。

最高のオプション??として用意されたこのチャンスを気付けば自分は満喫しており、何枚も撮影しては納得いくまで…と普段の撮影の要領で撮影しては消し、撮影しては消し、を繰り返していく撮影スポットに居る気分。

普段は寝台列車のようなベッドスペースだけで寝て、何本も据え付けられたアメニティをチップやカンパで取って、共用のバスルームを使う…と狭い施設で旅を越している自分にとっては完全なる贅沢空間、そして路面電車が混ざる事によって一気に至福の時間へと変化していった。極上のオプションを、気づけば楽しんでいる自分がいる。

熊本市電は夜を更けても電車の運転本数が多い為、写真のように電停内に電車が3本並んだ姿の撮影も可能だ。通常の電車と異なって電車の間隔は存在しない。何センチと寄っても、そこは運転士のカバーでどうにかしていく。電気が通ったバスのように挙動を繰り返していく小さな箱の動きは、観ていて面白いものを感じるのであった。

解放と快哉

しかし、上から撮影しているのだけでも非常に物足りない気分になってきた。上から撮影しているのは非常に面白いには面白い…のだが、感覚としてはオモチャがずっと車に倣って規則的な動きを繰り返しているのみのようなモノである。

というわけで出撃。田崎橋方面からの電車が偶々戻ってくる時間と、自分がホテルの外に出た時間が重なったのか撮影へのタイムロスに困る事は無かった。

ホテル前での路面電車撮影に関しては、安全性を考慮して接近しても充分に路面電車の光線で撮影ができる状態であった。夜中の撮影だと言っても、街の明かりというより写真は路面電車の前照灯に助けられて写真として成立した感覚が濃い。

ホテル前には横断歩道があり、丁度緑化軌道と車道を跨ぎつつある場所に信号が存在している。運よくこの場所に路面電車が停車すると、こうして路面電車の接近したスナップの顔が撮影できてしまうのだ。

明らかこれは…?と安全性に危害を加えそうな写真が完成してしまったが、安全な位置から撮影しているので安心して頂きたい。

そして、車両には愛称プレートが装着されている。愛称プレートには『しらかわ』と国鉄フォント…でもなければ平成初期のフォントに近いような書体で記されている。この愛称看板は一体何なのだろう。

撮影した時は路面電車の格好良さに惹かれていて。撮影に夢中で分からず知らなかったが、熊本市電はどうやら愛称を保有する電車が多いらしい。その愛称は、熊本市の友好都市が引用されたり。はたまた、市民公募だったり。この車両、8201号車の場合は市民公募で決定した愛称だったようで、熊本市の市を象徴する河川である『白川』に因み『しらかわ』の名前が採択されたようだ。

だが本当に格好良い電車だ。駅前のコンビニに食事を買いに行く用事だったが、用件を忘れて撮影に浸ってしまう。何処か長崎で見かけた『軽快電車』のような感覚にこの電車の美しさは通じている気がした。(実際に登場した世代はそうだった)

夜更けた熊本駅前。A系統に充当されている電車だった。

旧型バスのようなあ広々と区画が採られた折り戸を開け、乗客を一気に流し込む。雑踏の中に流れるのは系統の行き先を告げる案内放送と乗務員のマイクから発される放送だ。

「A系統、扉閉まります…ご注意ください…」

電車は扉を閉め、ググッと力を込めて辛島町へ向かっていった。

そして撮影して今更ながらと気付いた部分が存在している。

この電車に転換クロスシート(1人掛け)がフレームイン)しているのだ。調べてみたところ、市電の新たなイメージアップ施作として導入したサービスの一環のようだった。写真の車両、8200形は昭和57年の登場であり、昭和50年代に登場した路面電車の新時代シリーズとして華々しく登場した『軽快電車グループ』の流れを汲んでの設置でもあろうか。

別記の車内観察ブログ等を拝見してみると、名鉄の600V線を彷彿とさせるとの記述も存在しており、非常に的を得た感想だと自分は思った。いつかは乗車してみたい電車だったがこんな時間に街に繰り出して帰ってくる自信もないので今回の乗車は諦める事にした。

今回は信号の運が良かったので先回りして撮影。背後に映っているのが自分のこの日宿泊したホテルなのだが(チェーン名伏せてる意味ないじゃん)、そのホテルを背に走る8200形だ。

写真として読み込んだ際には微かなブレが起きていたようだったが、この撮影した瞬間では非常にお気に入りだった1枚である。快哉を…ではないが、熊本の路面電車の写真の中では非常に良い仕上がりになっただろう。

機材の都合、機材相当な状態…として肝心な車両が光で爆発しそうな状態になっているのだけは見逃していただきたい。車両の年代も相まって、ホームの明かりなども素晴らしく映える記録として仕上がった。

旅の結果的な余談…になるが、この後にコンビニへ向かう際、この写真に見惚れた結果歩きスマホ状態になり、ベンチに膝を強打ししばらく痛みが引かなかった程である。それだけ気に入っていた。

辛島町方面へと消えていく8200形。ノイズガン増し状態になっているが…まぁ、それは機材上の正義という事で。

何とか形になった?ではないが、表示の『健軍町』が解読出来たり、夜の街に吸われてゆく市電の情緒…などをどうにか表現できた、フレームインさせる事ができたと思っている。

写真はこの辛島町方面に去っていく姿も気に入っているのだが、やはり単純にもう1つ好きなヶ所を挙げるならテールライトが線路を照らしている感じだろうか。この部分に関しては軽く意識を振ってみたので、、成功して良い気持ちであった。

ホテルから解放された状態での熊本市電撮影、その他。食事が『コンビニ』に決まってしまうと、自分の撮影していく歯止めは止まらず。

手持ちの秒止めシャッターでの撮影にも挑み、結果としてこういった記録にも挑戦。横断歩道真ん中の電停に不審な姿勢で着座しながらも市電と共に流れる市民の生活を見守り、何か撮影の英気をゆったり養っていたのである。

夜、地元の少年少女たちの団欒の中。自分は九州言葉に耳を傾けつつ、明日を思いながら。市電を撮影している。

撮影したのは、前の写真に映っている信号を吊り下げた歩道橋だ。この歩道橋に上って、信号待ちをする市電の撮影に動いた。

電停自体はかなり近代化されて工事されても、市電の車両は古くても。その街を作っている事には変わりなく、その都市の時間を形成するパズルであり撮影し、眺めてシャッターさえ切ってしまえば馴染んでしまうものだ。

路面電車を撮影している時間というのは非常に面白い時間であり、また地域の生活時間にお邪魔しながら面白いものを探す時間のようにも感じてしまう。逆に、ここまで遅い時間になっていると変な探検の気分になってしまうのだが。この時既に時間は22時07分。

おまけ。

謎。な1枚。恐らく…というかこの『危険物は持ち込まないでください』表記を撮影したかったのだろう。だが、フィルターの陰影をかけた事によってその謎が濃くなってしまった感触が若干帰ってから感じるように思ってしまった。

撮影した時、恐らく自分は何に衝撃を受けてこんな記録をしたんだろうと反芻してみたところ、『危険物』というフォントの良さ…というよりは『鳥獣の持込みはかたくお断りします』というこの文面だったように思う。

恐らくこの会社でしか見た経験がなく、そしてこの先の経験でもそこまで遭遇する類のない種類だと思って自分はこの記録を映していたのだろう。

「そこを見ているのか、鉄道オタク?」

と思っている方もいるかもしれない。

しかし。本当に探せばそんな場所を見ている鉄道オタクは存在しており、こういった表記に時代や魅了を思いカメラが反射神経を起こしてしまう層も一定数存在してしまうのである。

そして、この熊本市電の軽い偉業を訪問するなど。写真では少々分かりにくいネタかもしれないが、この軌道は専用軌道となっており路面電車のみが通行できるようになっている。自動車の乗入れはは絶対的に出来ないように設定されており、筋金入りに整備された場所といっても良い。

とこの場所は熊本市電究極の売り込み場所でもある。この場所は『専用軌道状態』になっていると記したものの、更に整備されている区間でもある。

その整備が、『サイドリザベーション』という整備だ。この『サイドリザベーション』という事業は、道路の真ん中に置かれていた軌道を歩道端に移設し、歩道からの路面電車直接乗降を可能にした…という事業なのである。この事業を施行する事で、路面電車と自動車の動線を明確に区別する事が出来た。そして恩恵に、交通渋滞による遅延の解消にも繋がっている。

更にはこの区間をサイドリザベーション化した平成22年の10月には同時に軌道緑化という形で環境問題に取り組んだ展開を実施している。路面電車先進都市、として譲れぬ威厳を掲げて前に進んでいるのだ。

この日は写真の撮影をサイドリザベーション化された駅…である二本木口から撮影し、宿に帰って就寝した。

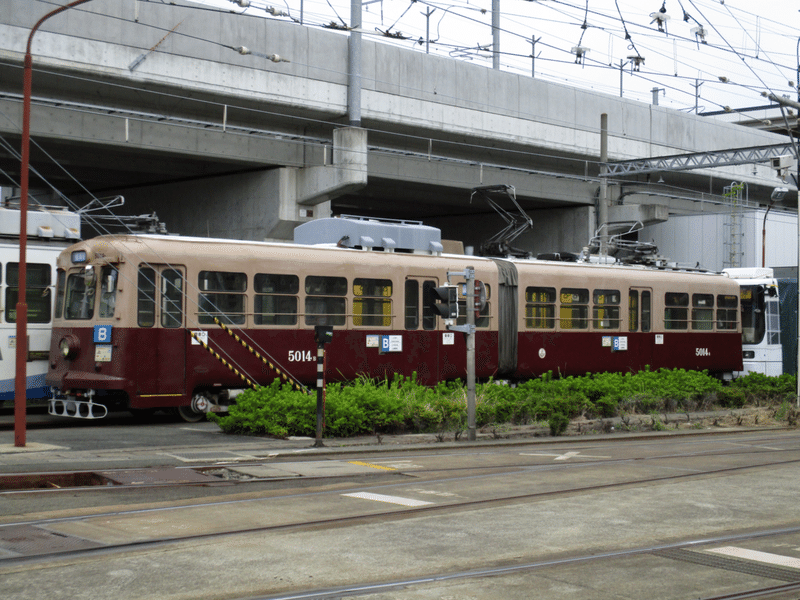

目覚めの電車たち

翌日(キートン山田)

朝のホテル室内から眺めた景色だ。立派なくらいに駅前の景色が聳えている。そして、その建物の眼下を走る路面電車。これこそ地方の朝…に相応しい何かだろうか。

そして、ホテルの部屋から電車が見えた事に関してだが他にもこのホテルのチェーン店的なサイトや口コミ、Twitterでの宿泊レポなどを眺めていると全国区で

「電車見えた!」「トレインビューだったので撮り鉄」

などのレポが重なっており、かなりの頻度で存在しているようだった。この場所だけではないらしい。

空は完全な曇りの様相で、出発前から何かと気分が鬱屈になってしまう…というか引きがちになってしまう空色をしている。この期間の天気は固定された天気…としての感覚はなく、晴れたり曇ったりの繰り返しなイメージがあった。そして、連休後半はあまり良い天気だったような。

そのまま浴びる事が出来なかったユニットバスのシャワーを浴びて、オプションの朝の食事へ向かう。駅前に泊まれてトレインビュー。そして食事代が付属してきたと考えれば何か大きな宿だったと思えるに違いない。

朝の食事をひたすらに。ビジネスホテルに宿泊したからには、と高額な金額が脳裏に過り、ここぞとばかりに胃腸に頑張ってもらう。

思えばこの食事が最大最強の贅沢だったかもしれない。何度も食って、何回も好きな量にあり付ける。これだけの事があって良いのかと。

しかし、『朝食会場へようこそ』と記しておきながらも、場所はエントランスの前でチェックアウトの宿泊客や路面電車が普通に行き交っている。

自分も路面電車に関しては始発頃から撮影したかったなぁと寝る前には思っていたが、二本木で最終間近の臨時電車を撮影していたと思えば、もう仕方なかった…のかもしれない。

今回は路面電車の音や車体の味わい深い姿をツマミに朝の時間を過ごすとしよう。ホテル内で流れているNHK九州の普段は見ないニュース番組と合わさり、特別な朝を過ごす。

「わしは、植物を学ぶ為に東京へ行く!」(神木隆之介)

そんな感じで朝ドラも見て。(結構大事な回でして)荷物を受け取って、一旦熊本の市内へ向かう事にした。銀行に行かねばならない所用があった為だ。

束の間に観光してみる

朝、最初にホテルを出て撮影した電車は8200形だった。昨夜にも撮影した、熊本市電の希少電車であり、熊本市電の第1次的な復権を勝ち取った電車である。

こうして形式写真のようなものが撮影でき、なんとか満足ができた。見てみると非常にラフなスタイルのように見えて、何か物々しい電車である。

そして、この電車の特徴として唯一のモノを搭載しているのだが、その『搭載しているもの』は写真内にも映り込んでいる。

熊本市電8200形は、日本初のVVVFインバータ制御採用電車であると同時に熊本市電唯一の『連結器』を搭載した電車でもあるのだ。(写真では収納されており『8201』と記された車両番号の付近に見える)

この連結器機能は実際に8200形の8201号車・8202号車に搭載して試運転を実施。しかし、その連結器は実際に効果を果たす事はなかった。8200形の連結器は実際に連結しての試運転が実施されたものの、途中の現在路線が分岐している辛島町付近にてパンタグラフの接触不良により脱線。また、その他信号系統にも影響が発生…とこの電車にとっては実に不運な結果となってしまったのである。

後進の8500形に関しては車体新造で8200形をベースに新造したものの、連結しての試運転が頓挫してしまった影響で連結器の搭載は見送られてしまった。もし仮に連結器を搭載している電車が熊本の街を走っている事があれば、それは京都市民にとって京都市電の『親子電車』を思わせる風景だったに違いないだろう。

日本初のVVVFインバータ制御搭載と意欲的な策に一手を繰り出し、そして熊本の路面電車に新たな風を吹かせようとしたこの電車の存在を僕らは覚えておかねばならないに違いない。

さて。電車に乗車して先に向かうとしよう。現在は朝の9時頃だ。これからの道を考えれば決して早い時間ではない…が半ば開き直った感覚が残り、現在は路面電車に乗ってこの場所にいる。

自分が降りたこの場所は、熊本市電の路線が分岐する要の場所。辛島町だ。この辛島町に行けば、銀行が多く集うと調べて分かり、向かった次第である。(手数料大嫌いマン)

撮影した電車は昨夜、サイドリザベーションの区間で見送った8500形電車だ。車体の黄色い広告会社の塗装。そして黒い文字打ちの風格が、個人的にはイギリスやドイツなどの少し日本離れした電車の空気を体感させてくる。非常にこの電車によく似合っており、自分としてはこの広告との組合せが気に入った。

辛島町には電車が多く行き来している。このようにして、自分が不意にカメラを電停から構えただけでも3台の電車が写真内にフレームインしてきた。

欧風な広告を車体に纏った8500形。そして、その横を走る1090形。そして、カメラの近くには別の電車がいる。

自分が前回に熊本市電に乗車した際、熊本城址付近から駅前まで熊本市電に乗車した際には車両はかなりの確率で旧型を引いたイメージが存在していたが、今回はそうでもなく新旧バラけて車両が入ってきているイメージがある。

短時間、こうしてカメラを構えて不意に街の写真を撮影するような気分で路面電車の写真を撮影していると、熊本市電を撮影している時間はあっという間に溶けてしまうのが本当になんというのか言葉にならない。

個人的には本当に黄色基調の広告を纏った8500形に関しては何回でも色んな場面で撮影したいと願い、その思いが届けば良いなとつい願ってしまった。

辛島町での撮影を続けていく。他にも黄色い電車が走っているようだ。

この電車は先ほどの電車と異なり、黄色一色に対して黒いライン…ブラック系のストライプが引かれていると言っても良いスタイルをしている。

角張ったスタイルに対してこの濃い色と言えば良いのか。特に絵や写真を多く配するでもなく、塗装と文字だけでそのセンスが光り輝いているのが素晴らしい。

また、写真としての個人的な好感としては電車とビルと歩道橋以外の風景が何もないのがなんと言うか好きな写真に仕上がった。路面電車の写真には街の写真として車をエキストラ枠のうように入れたくなる感覚があるが、偶には舗装された鉄路と架線を走る電車を狙う気持ちで車両を一点に狙うのも気持ちが良いものだ。

銀行での引き出しの用事も終了し、車両と向き合っていくのにも少し余裕が出来上がった。自分にとっては数好きない土産を作っていく時間のようなものである。

「…全く、地方の大手銀行は遠い場所にしかないから困るもんだなぁ」

とそんな気持ちさえ抱きながら、車両を撮影していた。しかし、そんなアクシデントでも無ければ路面電車にも乗らないし、自分の稼いだ口座から手数料が引かれるのも嫌な気分になると釘を刺しながら肥後の大地を歩くのだった。

と、写真は辛島町の電停と8500形。辛島町の駅は路線の分岐点…とはいえど、駅の造りはかなり簡素になっているイメージがある。最低限の乗換設備さえ揃っている、ような。

そして車両の全景が写り込んでいるので、車両紹介もしておこう。

車両は8500形という。朝にホテル前で出会った8200形と異なるのは、『車体が同じであっても連結器を保有していない事・足周りを廃車発生品で補った事』にある。

こうした『車両だけを新製して足回りは旧型車で補う』というのは当時の路面電車で多く採られた手法だ。

モータリゼーションの中で再起した路面電車の中には、『新製車両を製造するほどではないが、そろそろ車両が欲しい』という事例も存在していた。こうした場合は『車体のみを作成し、廃車になった車両の足回りや機器品を流用して製造』する手法にて車両を増備したのである。充分な運営資金がなかった中編み出された知恵の1つだ。

とはいえ、車両のバリエーションも多彩な熊本市電。車体のみを新造し、足回りを譲った1200形…であったが、現在でも車体・足回り共に現役の仲間がいる。こちらは残り末長い活躍を期待したいところだ。

辛島町での路面電車撮影を引き続き続けていく。軽快電車…調の車体を保持しながらもノスタルジックな音で走る8500形と、真ん中に前照灯を装備した在来の古い電車が行き交う風景が撮影できた。そして、車がその近くを何食わぬ顔で走っている。

いつものような熊本の…生活風景が撮影できた。昔のような活気、平日通勤のような盛況などは写真に収められずであったが、写真に残して帰るなら個人的にはこの方が丁度良いレベルの交通量かもしれない。

辛島町には交差点…があり、車両を覗くようにして撮影が可能な場所も存在している。

そんな場所から撮影した路面電車の姿だ。コースター(マイクロバスの車種?)が入ってしまったが、それは路面電車の撮影というか街の撮影ということでご贔屓に。

銀行の看板や銀座通りのアーチ。そして様々なモノが路面電車の通り道を彩っている。空は曇りでも、路面電車の走る線路はこうしていつも華やかになっているのは、撮影する手が止まらなくなり衝動や欲がおさまらなくなってしまう。

車両もなんて年季が入っている素晴らしい車両なのだろう。

車両については調べていると、1350形

と言うようだ。昭和30年開催の熊本国体開催時の輸送力強化に備えて熊本の街に加入したベテラン電車であり、既にその年齢も50年以上を経過している電車だろう。車両の製造数は10両にも満たない少数派である…そうなのだが、熊本の歴史的な時に投入され、そして激動の生活とモータリゼーションや社会の波にも負けず生きてきた。こうして昭和の魂を感じられたのが素晴らしい出会いだと思う。

熊本駅に向かっていく電車・健軍町に向かっていく電車が電停内で行き違う。熊本市電…だけに限った話ではないが、路面を走る電車というのは軌道の事情に併せた結果ウィンカーのようなモノが電車に装着されているのが面白い。本業は路面『電車』であり、電車としての活躍が重要視されているはずなのだが、こうして路面に繰り出して走る…鉄路ではなく道路と半生を共にしてゆく覚悟をしているように見える、面白い装備だ。

写真の電車は、それぞれ『A系統』『B系統』の電車として運用に就いている。昭和の自動車隆盛の時代に白旗を上げてしまった中、唯一市民と街が共に残す事の出来た大事な熊本、火の国の遺産だ。

これからも熊本の街を照らす希望として走って欲しいことを願わんとばかり…。

辛島町の電停から、再び電車を眺めてみる。車両は小柄…というか、熊本の電車は旧型について眺めてみると『同じような』基礎の個性を持っているが、じっくり眺めてみると違うような。それぞれに双子や双生児のような違いが存在しており、その違いを撮影後や乗車中に探してみるのも非常に楽しいところだ。

先の電車に従って、健軍町に向かう電車が走ってゆく。ノスタルジックな音、路面電車の加速する時の渋い音、何処か懐かしいような、郷里を思わせる音…が響いていた。

最後に、辛島町にて撮影した電車をもう1つ。

熊本市電の少し目立つ異端な電車…として、9200形だ。平成4年に登場した熊本市電の仲間だが、何か平成モダンな感覚がこの車両の濃さを非常に引き立てている。

車両塗装も何か平成の気合い…というか当時の潮流のようなモノを感じるし、パノラミックに拡がった運転台の窓も大きな車両の個性ではないかと思う。

決して技術性や何か大きな先進性がある訳…ではない車両だが、この車両は何か遭遇した瞬間にとてつもなく忘れられない感覚を植え付けられる電車であった。

そこに燦然と輝くのは

辛島町電停から移動する。この際、家族連れらしい乗客がスーツケースを2〜3個抱えて路面電車に乗車していた。その脇から、失礼ながらにも撮影させて頂く。車両は熊本市電で最も気になっていた…と同時に、乗車してみたかった電車だ。

この電車は、熊本市電9700形。『日本初の100%低床路面電車』だ。この電車の達成した偉業、先進性は後ほど見ていくとして。乗客として辛島町電停から乗車した家族連れの人々と会話が出来たので、会話を記していきたい。

この家族の母親と路面電車内では相席になった。

「…先ほど、路面電車と記念写真を撮影されていましたね?」

「あぁ、邪魔でしたか?」

「いやいや、そんな事はなかったのですが。(笑)実に羨ましい家族旅行だと思いまして。何方から来られまして?」

「東京から家族で。」

「おぉ、東京からでしたか。東京から九州を旅されてるんですね?」

「はい。熊本は今日からなんですけど…」

「おぉ、昨日はどちらに?」

「昨日はSLに乗ってました。黒いやつだったかな…」

「SL人吉でしたかね。今は鹿児島本線を走っているんですが、本来は肥薩線と言って綺麗で美しい自然の路線を走るんですが災害で走れなくなって。今は鹿児島本線を代わりに走ってるんです。いいなぁ…」

「あはは。そちらは?」

「僕は…昨日は佐賀県でしたね。有田陶器市に。」

「そうでしたか。SLは良かったですよ…」

「SL人吉の機関車は歴史があって素晴らしいんです。機関車は今年で100年を迎えたんですよね。」

「言ってました。確かに。」

「あと、言ってなければ…なんですが、SL人吉の機関車は大正時代の生まれで鬼滅の刃に登場した無限列車のモデルにもなってるんです。東京に帰ったら、『無限列車のモデルに乗ったよ』と思い出を話せるかもですよ(笑)」

「そうだったんですね!はじめて知りました…」

「(ここで子どもと話す)」

「どちらから来られてるんですか?」

「僕は京都から…ですね。そして今日は、阿蘇とそのまま大分に向かって…という感じで豊肥本線を横断していきます。」

「すごい…列車で?」

「ずっと列車ですね。」

「凄い。私たちレンタカーなので…」

こういった話が連続していく。最初は辛島町にあったくまモンのビルの話から始まり、旅の行程や互いの家族の境遇などの話となる。自分にとって、小学生頃の家族旅行は何か珍しい行事だった。そして、経験する事もそこまでなかったと思う。

そう考えてしまえば、辛島町で出会ったこの家族たちは非常に羨ましいというか末長くこの家庭で生きてほしい…というか、何か微笑ましい目線で見てしまうのだった。家庭があるのは当たり前じゃないな、とか。

さて。移動中…だが、辛島町から向かう間に9700形の解説をしておこう。

熊本市電9700形は、何回も記したように『日本初の100%低床路面電車』として登場した電車だ。この電車の登場には、非常に難しい…難儀な話が存在している。

熊本市では、車両の開発・近代化がひと段落した。そして、次なる課題に着手していく。その課題が、路面電車の『高速化』という課題だ。熊本市交通局では研究会を発足し、欧州へ視察に向かう。そして、熊本市が結成した研究チームは欧州で路面電車の観察を実施していくが、その際にある電車に目が留まった。その電車こそ、『低床電車』だったのだ。

当時の日本の路面電車・交通機関の考えで存在していた思考…として、段差は『段差は絶対的に存在しているもの』として考えられていた。路面電車・バスには歩道・電停から手軽に乗車できるという強みが存在しているが、コレが何よりのハンデだ。しかし、欧州ではそれを打ち破るかのように低床電車が普及している。熊本市研究チームは、この電車の熊本市導入を決意した。

時は平成の初期。路面電車を無事に救出する事には成功し…と何とか一手は打てたものの、やはり次なる活性化が必要になってくる。

その中で考えられたのが、平成の中で来たる『高齢化社会』。そして『ベビーカー需要』また、『身障者への社会』といった複雑な乗客への対応だ。そして、それを解決するのにはやはり『低床電車こそが鍵』と熊本市研究チームは考えていたのである。

しかし、欧州での研究成果を熊本に持ち帰ると全く違う成果になっていた。

欧州で普及していた低床電車は、『70%低床電車』と言って『台車部・駆動部のみ』が低床化されているスタイルなのである。何故、欧州ではこの70%で低床車両を普及させていたのか。

それは、『信用乗車制度』での路面電車営業をしていたからである。改札や検札の手間がないワンマン運転。一回乗車した扉でそのまま乗車してしまえば、車両の何処からでも乗降が可能だ。

しかし、日本の場合はどうなるだろう。

乗車の際に『入口』と表記されたドアから乗車し、『出口』で運賃やカードのタッチ・精算をして下車をする。そうして、乗客は乗車→降車と動線が発生し、もし70%低床で挑むと段差を踏んでしまう。

この制度を採用していた国柄…の事情で、日本は欧州と異なり『100%』で絶対的な低床電車を製造したい思いに駆られたのだった。

日本のそういった事情に対して、当初の国内意見は良いもの…ではなく、冷たいものだったという。車両メーカーでも生産に漕ぎ着ける、という寸前までは到達したが、高騰する製造費。

しかし、欧州で多くの低床路面電車を製造し売込みを行っていたドイツ・AEG(アー・エー・ゲー)が日本に来日し、状況は一変する。このAEGの車体製造技術と、新潟トランシス(当時は新潟鐵工所)が手を組み、日本に(初の低床車両)を導入する事が会議で決定したのだった。その第1号に熊本が決定し、熊本は晴れて低床車を導入。日本の路面電車の復権を勝ち取り、同時にバリアフリー交通社会の先陣を切る存在にもなっていった。

ここからは実体験も交えての解説だ。

熊本市電9700形の大偉業…は、乗車してみると実際に視覚でその凄さを感じ取る事が出来てしまう。

写真として撮影した電停と車両の高さ、なのだが寸分の1のズレもなくピタリと吸い付くように停車していた。

この点に関しても、従来の車両では電停から76センチあった段差を、9700形では2センチ程にまで短縮している。非常に大きな効果と言えるだろう。

2億2千万の金額を投じて製造された9700形。100%の低床電車だからこそ…の悩ましいスペックや特殊車両でもある。

例えば、AEGの膝下であるドイツでは『自動車の進行方向』に準拠して車は右方向…としてマスコンやブレーキなどを欧州向けに製造していた分を、9700形ではマスコンを左、日本車用に変更して対応した。

また、車内の座席配置については左右共に1人掛けの座席配置にして、車椅子の乗降を楽にした。欧州では2人掛け席と1掛け席が配されていたが、コレも日本設計に際して変更を加えたものである。

車両の低床構造…を極限まで発揮する為の策として、制御装置・車両の動力関係の機器は冷房機器と同じく屋根に上げている。また、この屋根に上げた機械と同様に車輪・動力関係も複雑になっており、台車の前輪部には左右を結節する車軸が接続されていない。ねじり軸で独立輪とモーターを接続させ、そのモーターで車両を動かしているのだ。

車両のブレーキ制御に関しては空気式の従来車のブレーキではなく、電気ブレーキ+ディスクブレーキ+レールブレーキ…と当時の日本の法規では有り得ない車両の登場であった。

その影響は濃く出ており、車両は落成後に夜間試運転を行ってデータを関係省庁に提出。何とか承認を得て、運転に漕ぎ着けたのだった。平成8年頃である。

熊本市電9700形が無事にデビューした。平成9年の事だ。その登場は、鉄道関係者のみならず九州の身障者団体を巻き込んだ盛大なイベントだったという。地元もこの電車を大規模に出迎えていたそうな。

9700形は、ワンマン運転が可能な電車である…が、熊本市電では2両編成扱いの電車となる。その為、デビュー時にはパーサーの添乗が行われており運転士を補助。車掌業務を兼任すると同時に、車椅子リフトの作動…など、身障者の介助なども実施していた。

現在でもその業務は車掌が任ぜられており、乗車時も低床電車の業務を車掌が補助していた。熊本市電の中では乗務や運転が未だに特殊なのだろうか…と思ってしまったが、開業時のパーサーの名残は健在であった。

また、熊本市電9700形は平成10年に鉄道友の会・ローレル賞を受賞。名実ともに路面電車の復権とその技術の先進性を高らかに宣言したのである。

辛島町から乗車した9700形を下車し、今回の熊本市電の旅は終了した。

乗車時に相席した家族ともこの熊本駅前で別れた。

「素敵な話や知識をありがとうございました。気をつけて。」

こうして互いの道を進み、九州の旅路が再び始まろうとしている。

写真は下車して撮影した9700形の様子だ。写真の9700形はシンプルな広告さえ施されているものの、車両としては若干が更新されたのみで殆どの様子はそのままのように見える。本当に日本の路面電車と並んでいる様子を見てしまっても、この電車はドイツの雰囲気まんまに感じてしまうからAEGの車体を使っている効果は想像以上のものなのだろう。

下車した9700形であったが、『ドイツを感じる』と言っても日本を思わせるヶ所を撮影できたのでこの場に掲載しておこう。

車両の行先表示は既にLED式に更新されてしまいこの部分については海外車両然とした格好…になっているが、車両にはGWの期間に撮影、祝日に遭遇した事を強く証明する国旗の掲揚が行われていた。

撮影したのは、5月4日『みどりの日』。熊本市電に存在する緑…と言えば、やはりこの先に拡がっている緑化軌道だろうか。この軌道を写真で見た時の驚きも鮮明に記憶している。

そんな祝日を祝い、日本の国旗を掲揚して走行している熊本市電の海外車体の異端電車。決して何か、『日本の電車』なのに何処か異国のような感覚を覚えてしまうのが本当に不思議だ。

一部の車両に関しては行先表示についてはそのままの幕式…になっているが、今回遭遇した車両に関してはLED式の車両で偶然にもこういった写真の撮影に成功した。熊本に行った際は、是非こういった異国らしい写真の撮影に挑戦してはどうだろう。

この先

熊本市電と共に迎え、辛島町から金銭を引き出して迎えた朝。

そしてそのまま水前寺を通過して、行先は一体何処へ…?歴史的な本線、そして隠された思い出や歴史と苦闘、スゴい列車がまた登場、伝統のある本線にも乗車して更に先を目指す、グランドスラムを見逃すな!!!!

※写真は新水前寺で撮影しました

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?