2015年3月の記事一覧

アラサーの平成ちゃん

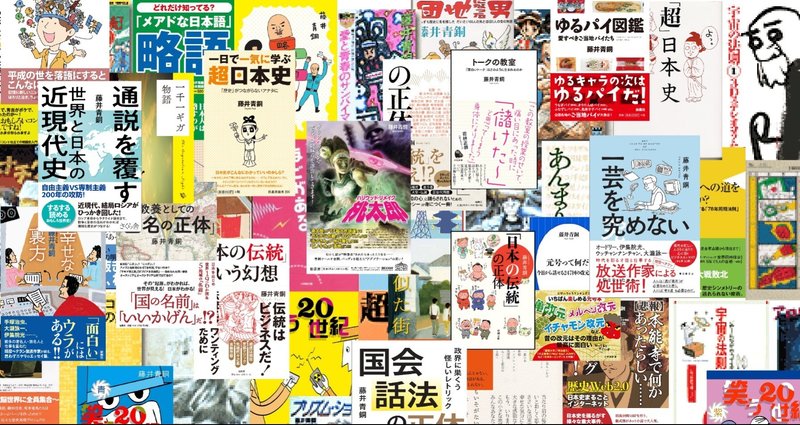

新しい本が出ます。

ぼくの過去の本は、ほとんど単著。ショートショートはアンソロジーに入っているものもありますが。今回は、はじめて「共著」という形になります。

元々はぼくが「日本の元号は、大化から平成まで247個ある。それを全部、擬人化すれば? 軍艦だって擬人化してるんだから元号をやってもいいでしょ?」と乱暴なことを言ったところから始まりました。

その漫画部分を、売れっ子のもぐらさんと組む

誰もいそがない町 2

この本の中の一編が、とある高校の入試に出題されたことがある。(当たり前だが)試験が終わったあとで、連絡があった。

ぼくは、

「記念にその試験問題を送ってもらえませんか?」

とお願いした。

届いた試験問題は、本から「知らなければならないこと」という一編を丸々引用したあと、そこから八つの設問を作ってあった。解けるかどうか、チャレンジしてみた。

語句を入れる問題などは簡単にできたのだが、「著