読書の秋に 荷風探訪 一名『葛飾土産』散策記

序

秋深し。路傍の並木は既に紅葉し吹く風は葉を巻き込んで舞い上がる。その行方を追うとどこまでも広がる青い空の向こうに鴉が飛んでゆく。

秋。喪失の季節にして再生への予兆。孤独な秋には芸術がよく似合っている。読書にせよ何にせよ太陽は厳しくもなくただ燦然と天にあるのみ。

散歩に行こう。往昔の書を携えて。荷風散人の足跡を追って。

葛飾への流浪

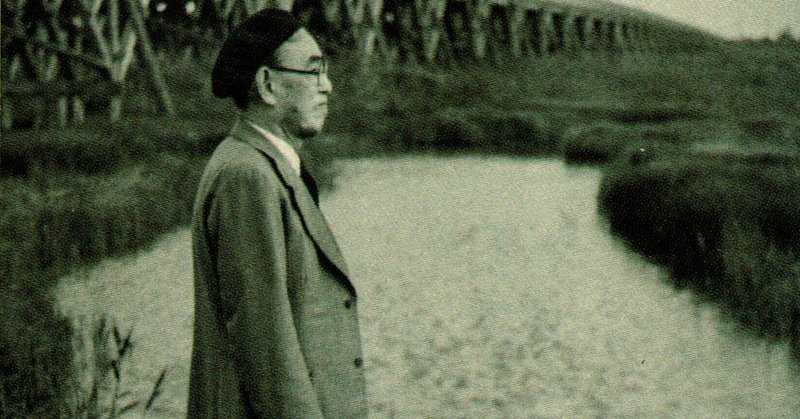

永井荷風『葛飾土産』は彼が晩年に記した最後の名作(石川淳談)とされている。荷風散人の到達点であり極北たる本作は随筆である。

一般に荷風は東京人という印象がある。その代表的な作品『濹東綺譚』にせよ『すみだ川』にせよ日記文学の最高峰『断腸亭日乗』にせよ閲すれば自ずとこの作家の舞台が東京である事は分かられるし都市文学の旗手としての評価だにあるほどだ。されど晩年のこの作は千葉県の西端・市川を舞台にした随筆だ。

二十年来住み慣れた麻布の砦・偏奇館は東京大空襲の猛火で烏有と化した。彼が米国及び仏国に洋行せし折に買い求めた万巻も又然り。着の身着のまま遁走を余儀なくされた散人は知人を頼り西へ西へと進行。されど運悪く行く先々で空襲に遭遇。ようやく根を下ろしたのは谷崎潤一郎を頼り疎開した岡山県にて出会った。常に社会と背を向ける荷風散人は玉音放送なんぞ聞かず電車で結びを食してとかいないとか。

終戦後、東京へ戻らんとせしが焦土の混乱甚だしく叶わず。結局、親戚たる大島一雄の助けで下総国・市川に至ったのである。荷風が千葉県市川市に居を移したのは1946年(昭和21年)の1月16日。日記『断腸亭日乗』には以下の様に記載している。

一月十六日。晴。早朝荷物をトラックに積む。五叟の妻長男娘これに乗り朝十一時過熱海を去る。余は五叟その次男及田中老人らと一時四十分熱海発臨時列車に乗る。乗客雑沓せず。夕方六時市川の駅に着す。日既に暮る。歩て菅野二五八番地の借家に至る。(後略)

以後、死するまでの十三年間、市内を転々としつつも葛飾の土壌が終生の住処となったのだ。

『葛飾土産』である。本作は荷風文学の東方見聞録ではなかろうか。濹東をさらに東進したその地で荷風はその景色にその風土に新しくも懐かしきかつての面影を発見し生き生きとした筆致で書き上げた、まさしく荷風の冒険譚である。

昭和二十二年十二月十二日に執筆が始まった。この作品は荷風の見聞を元とした作品であるから日乗にも歩んだルートが詳らかに載っている。私は『葛飾土産』を読んだ時、それならば是非行かねばなるまい。そう思ったのだ。

ある秋の日、私は出発した。

葛飾の里の今昔

車に乗り込み高速道路を走る。車からの見える景色というのは一味も二味も違った新鮮さを感じられる。かつて萱原の野が広がり武蔵野と呼ばれていた新宿、渋谷の摩天楼を過ぎると古の流れを覆う様にしてできた環状線を走る。その道路から皇居さへも見下ろす。その向こうに朝靄に包まれた大手の町がある。車は大きく曲がりながら隅田川上空をゆく。濹東に至ってもまだまだ進み、スカイツリーを横手に荒川を越え、江戸川を越える。するとようやく現代の東京然とした雑多な都市空間から抜け出せる。そして千葉県に到着した。

直ぐに市川市内へと入り車は隠居寺として建立された亀井院の近くに止めた。

周辺は学校や古い家屋がある。そして寺社仏閣もかなり多い。然し遠くに見えるビルのせいもあってか他の地方都市と大して変わりはない様に思えた。だが古い家屋の軒先に梅が植っているのは確認できた。荷風はこの地に移り住んだ時に見つけた梅花からかつての東京を想起したのである。

去年の春、初めて人家の庭、また農家の垣に梅花の咲いているのを見て喜んだのは、わたくしの身に取っては全く予想外の外に在ったが故である。戦災の後、東京からさして遠くなもない市川の町の付近に、むかしの向嶋を思出させるような好風景の残っていたのを知ったのは、全く思い掛けない仕合せであった。

梅花を見たのがあまりにも嬉しかったのか句を詠んでいる。

葛飾に住みて間もなし梅の花

葛飾に越して間もなし梅の花

しばらく歩くと一筋の道の先に細流が現れた。道の端には丁度見頃に染まったイチョウが綺麗だ。その流れは有名な手児奈の川らしい。往来に面した小学校の校門前に手児奈の故来を記した看板がある。そこには手児奈伝説と共に万葉集に収録されている手児奈の詠も併載されていた。詠は以下の通りである。

葛飾の真間の手児名をまことかも我に寄すといふ真間の手児名を

詠み人知らず

葛飾の真間の手児名がありしかば真間のおすひに波もとどろに

詠み人知らず

伝説によれば万葉集編成以前、つまりは奈良時代以前にこの地に手児奈という美しい女がいたそうだ。その美貌ゆえに噂はたちまちに全国へと伝播し諸国の若者や役人ら大勢から求婚された。しかし「誰かに嫁げいで幸福になれば、嫁げなかった人々が不幸になる」そのジレンマに追い詰められた果てに海に身を投げた、らしい。中々に悲劇だ。私が渡った橋は手児奈橋と名付けられている。

手児奈橋の近くに桜土手公園というのがある。そこの道は別名文学の道とも称され市川に関連のある文学者が紹介されている。勿論、永井荷風もその一人である。『葛飾土産』では荷風はこの桜並木をを通して自身の青春を追懐している。

真間川の水は堤の下を低く流れて、弘法寺の岡の麓、手児奈の宮の或るあたりに至ると、数町にわたって其堤上に桜の樹が列植されている。その古幹と樹姿とを見て考えると、真間の桜の樹齢は明治三十年頃われわれが隅田堤に見た桜と同じくらいかと思われる。空襲の頻々たること、此の老桜が纔に災を免れて、年々香雲靉靆として戦争中人を慰めていたことを思えば、亦無量の感に打たれざるを得ない。

京成線市川真間駅より電車に乗って京成八幡駅にて降車した。京成八幡駅までは僅か二駅という近距離ではあるものの市川真間以上に町は都会であった。駅周辺は高層ビルやコンビニ、スーパー、ファミレス等々の景色である。

私はまず永井荷風終焉の地を探した。

荷風は約13年という市川生活の中で三度転居している。終焉の地となった住居には1957年3月27日に越して来た。その記載が『断腸亭日乗』にあるので引用する。

三月廿七日。晴。午前十時凌霜子小山氏来る。小林来る。十一時過荷物自働車来り荷物を載せ八幡町新宅に至る。凌霜子、小山氏の二人と共に新宅に至り、それより小林の三人にて運転の荷物を整理するに二時間ほどにて家内忽ち整理す。二氏午後三時頃去る。余一人粥を煮て食事をなす。

荷風はその家で1959年4月30日午前3時頃、胃潰瘍の吐血による心臓発作によって79歳で没した。徹底した個人主義を追い求めた荷風は臨終に於いても自らの身一つで誰からも悟られる事もなく逝ったのである。文芸評論家・磯田光一は永井荷風の死を以下の様に評している。

死を生物学的に眺めるかぎり、永井荘吉の死体はただの物体にすぎまい。だが物理的な現実にそむこうとする「精神」の領域についていうならば、「荷風散人」は日本の近代の 生んだ最初の本質的な「個人」と呼ぶにふさわしい。

しばらく街道を行くと入り組んだ住宅街に入る。その住宅街に入ってみたが終焉の地の確かな位置までは分かりかねた。と、言うのは終焉の地には石碑の類は一切建立されていないからである。少しばかり残念にも感じたがだが荷風本人はそういった権威的なものには一切反抗的であった。その意を汲んで石碑を立ててないと考えると宜しいことである。

家風終焉の地を後にしていよいよ『葛飾土産』で描かれた方向に歩みを進めた。町全体の様子は先ほどとさして変わらず、ビルやコンビニや商店が散在していると。

線路の片側は千葉街道までつづいているらしい畠。片側は人の歩むだけの小径を残して、農家の生垣が柾木や槙、また木槿や南天燭の茂りをつらぬいている。夏冬ともに人の声よりも小鳥の囀る声が耳立つかと思われる。

かつて千葉街道と称されていた一筋の長い道は国道14号線と改められている。その街道を直進すると左手に大きな建物がある。遠くから見るとまるで段々畑の様になっているこの建物は市川市役所だそうだ。市川市役所の中には荷風宅の書斎が移築・再現されているらしい。晩年の本棚にはフランス語で書かれたその当時では新進気鋭の作家の著作物、自身の全集、鴎外全集に露伴全集があるらしい。

市川市役所の真前、つまり私の右手に現れたのは有名な八幡の藪知らずである。一度入ったら出られない禁足地として名高いこの場所は昨今流布している都市伝説又は心霊スポットの類とはまた違う、神性な土地だ。私はそれを実際に見るまで入ったら迷ってしまって抜け出せないと早合点していたがそうではなかった。薮の奥行き・幅は18メートル程だ。目を凝らせば向こうの壁さへ透けて見えてしまう。どう考えても迷えるほど薮は深くない。では、なぜ一度入ったら抜け出せないのか。親切にもそれを説明してくれる看板が設置されていた。どうやら入ったら泥人形と化すらしい。なるほどだから入れないのか、そう思ったが諸説あるらしい。正しく真相は薮の中である。

千葉街道の道端に茂っている八幡不知の薮の前をあるいて行くと、やがて道をよこぎる一条の細流にであう。

両岸の土手には草の中に野菊や露草がその時節には花を咲かせている。流れの幅は二間くらいはあるでろう。

荷風の言う通り歩いていくと一筋の流れと出会った。しかしその流れは二間(約3.6m)ではなく六間(約11m)はあるだろう。そして野菊や露草などは見当たらなかった。辺りはコンクリで固められている窪みにゆっくりと水が流れている。荒川線の面影橋や早稲田から眺められる神田川の様に完全に人為的に整備・管理された流れであった。

わたくしはそこに掛けられた境橋を渡り荷風同様に川に沿って歩む事にした。

市川の町に来てから折々の散歩に、わたくしは図らず江戸川の水が国府台の麓の水門から導かれて、深く町中に流れ込んでいるのを見た。それ以来、この流れのいずこを過ぎて、いずこに行くものか、その道筋を見きわめたい心になっていた。

これは子供の時から覚え初めた奇癖である。何処ということなく、道を歩いてふと小流れに会えば、何のわけとも知らずその源委がたずねて見たくなるのだ。来年は七十だというのにこの癖はまだ消え去らず、事に会えば忽ち再発するらしい。

流れをひたすら行く。歩くに従って両岸にはマンションが現れた。マンションの一角に小さな空き地がある。そこは住人たちの憩いの場と思しき公園が出来ている。しかしその日、公園を閑散としていた。だが年の頃五、六歳の子供が健気に一人で遊んでいたのである。その光景は物悲しくかった。

流は千葉街道からしきりと東南の方へ迂回して、両岸とも貧しげな人家の散財した陋巷を過ぎ、省電車の線路をよこぎると、ここに再び田と畠との間を流れる美しい野川になる。

総武線の電車が走る高架線を潜り抜けると続いていたマンションは一旦途切れ視界が開ける場所に出た。川向こうの道路とそして道路沿いには大きなショッピングセンターが。さらに進むといつしか市川市を抜け船橋市に至っていた。

真間川に掛けられた名の知らぬ橋を渡った。流れから袂を分ち大きな交差点に出る。そこを横断し、再び住宅街へと入っていく。京葉道路をくぐり抜けさらに住宅街を進んでいくと徐々に路地が狭くなる。左手に生垣が見えそこを越えると幾多の墓標や塔が聳えている。右手には寺の大きな屋根が。裏手から寺に入っていくとそこが『葛飾土産』の最後に登場する妙行寺である。

一際こんもりと生茂った林の間から寺の大きな屋根と納骨堂らしい二層の塔が聳えている。

本堂は立派だった。本堂の前方に鬼瓦が置かれている。その説明書きを読むにどうやら鬼瓦は先の震災において倒壊したものらしい。震災に際して本堂は倒壊したがその数年後市民らの寄付により再建された云々、という事が書かれていた。

わたくしの背後から声がした。振り返って見るとそこには住職と三十代と思われる男が立談していた。耳をそばだてるに両者は知り合いらしい。三十代の男のそばに一人4、5歳位の女児がいた。彼の子供だろう。女児は二人の話なんぞに興味を持たずに敷石を積み上げたり、転がしたり、投げたり、その上に寝そべったりと自由に遊んでいた。

大きな表門から出でると旧道と思しき古い道には申し合わせた様に古く大きな家屋が陸続と立ち並んでいた。畠こそ今やないが家屋様相は荷風が通った頃の面影を忍ばせていた。

人家の中には随分いかめしい門構に、高くセメントの塀を囲らしたところもあるが、大方は生垣いけがきや竹垣を結んだ家が多いので、道行く人の目にも庭や畠に咲く花が一目に見わたされる。そして垣の根方や道のほとりには小笹や雑草が繁り放題に繁っていて、その中にはわたくしのかつて見たことのない雑草も少くはない。

随分歩いたのだろう。流石に足が疲れてきた。もう少し歩けば海が見えるかも知れない。海だけは見ておこうか。もう少し歩こうか。しかし潮の香りはまだしない。

雞の歩いている村の道を、二、三人物食いながら来かかる子供を見て、わたくしは土地の名と海の遠さとを尋ねた。

海まではまだなかなかあるそうである。そしてここは原木といい、あのお寺は妙行寺と呼ばれることを教えられた。

寺の太鼓が鳴り出した。初冬の日はもう斜である。

わたくしは遂に海を見ず、その日は腑甲斐なく踵をかえした。

『葛飾土産』はここにて筆が折られている。真間川の果てを見るのも良いがわたくしも『葛飾土産』倣ってこの散策を終えたい気持ちになった。そう思いつつ彷徨していると目前に原木中山の駅が現れた。私は当初目標とした場所まで来たのでそれ以上の散策は又何れという事にした。

原木の駅から舟橋駅へ。京成線を求めて船橋の街を北上する。北へ行くに従って傾斜を上る。小高い丘の斜面できている町であった。わたくしが登ったその丘には神社があり街を見下ろせた。

京成西船駅から京成真間へ戻ると途中に車窓から街の景色を眺めやる。こうして放浪する景色に注目していると荷風がこの地にかつての東京の面影を感じるた理由が少しばかり理解できた様な気がしたのだ。小高い丘、住宅の隙間に取り残される様にして残った田畑、雑木林に囲まれた神社、その景色はわたくしのよく見知ったものでもあった。東京の郊外は今もこんな情景だ。井の頭線や西武線、南武線、今まで過ぎ去った情景が蘇った。この地は下総国ではある。だが行き過ぎる景色の中に武蔵野の幻を見たのであった。これはもしかしたらわたくしの単なるノスタルジーに過ぎないのかも知れない。然し荷風も『葛飾土産』の中において国木田独歩の『武蔵野』を登場させている。あるいは荷風も市川の風情にかつての武蔵野を感じたのかもしれない。

終

帰路、行きと同じく高速を行く。早千葉県を出て東京に入った。江戸川を過ぎ荒川に至る。わたくしは一瞬ではあるが視界の片隅に江戸川堤のススキの原を見た。ススキは黄昏時の夕日に照らされて風が吹くたびに光輝いていたのだ。荒川を越えやがて隅田川が見えてきた。眼前にはビルと道路、それからガードレールと空しか見えない。わたくしは過ぎ去る景色を見ながら心にはある風景を浮かべた。前景に墨東の下町、中景に日本橋、遠景に皇居と山手。そしてさらに遠景には富士の山。鍬形蕙斎の『江戸一目図屏風』はスカイツリーから見える眺望と同様の景色が描かれている。恐らくここからも遮るものがなければ似た様な景色が見えるはずだ。落陽を浴びながらそんなことを思った。

そろそろ寒い冬が到来するのである。あの美しく黄昏に染まったススキもやがて時節遅れになる。山はもう暮れている。わたくしは図らずも与謝蕪村の一句を思い出した。

山は暮れ野は黄昏の薄かな

2022年11月25日 山水散人 識

是非、ご支援のほどよろしく👍良い記事書きます。