Japanese Antarctic Research Expedition 南極 ― 古き良き日々の追憶 ―(南極観測隊)(原文)

学習院大学山岳部 昭和42年卒 石川正弘

地球儀で再確認すると、 太線で表示される北緯・南緯60度線は、 地球の赤道面より北・南に地理緯度にして60度の角度を成す緯線である。 南緯60度線は南極海の北の境界になっている。 南極条約では南緯60度線以南を「南極地域」とし、 軍事的利用の禁止や領有権の主張の凍結などを定めている。 因みにカナダ・アラスカ国境のローガン峰は北緯60度34分である。

極圏と称するところは、 破線で示される。 北半球では北緯66度30分から北の地域を「北極圏」と称し、 南半球では南緯66度30分より南の地域を「南極圏」と称す。 また、 極点を中心とする圏内を極地と呼ぶ。 北極圏の中心部は海であるが周辺部には大陸や島があり、 森林や地下資源に恵まれ、 生物が生息。 これ等を捕食して住む民族もいる。 これに対し、 南極は居住地域からはるか離れた氷に覆われた大陸である。

極地の探検史に日本人が初めて登場するのは1912年の白瀬隊である。 それは1909年ピアリ-の北極点到達、 1911年アムンゼンの南極点到達の直後のことであった。 スコット隊は1912年南極点に到達するが、 帰路全員遭難したことで著名である。 村山雅美氏は、 気力十分の日本人がこれまで極地の探検に登場しなかったのは、 農耕民族だったからで、 海洋、 狩猟民族なら早くから北極に目を向けていたのではないかと分析している。

紆余曲折を経て、 戦後の南極は「探検時代から観測時代」へ移行するのであるが、 西堀栄三郎氏の意志を継ぐ登山界の人々は探検精神を持ち続け、 遂には1968年12月19日、 第九次越冬隊が雪上車を駆使し、 昭和基地から83日間を経て南極点に到達した。 隊長は村山雅美氏で川崎巌先輩が参加した。 この計画は「極点旅行」と称されているが、 当時、目の敵にされていた「探検色」を薄めるための苦肉の名称であった。

1962年(昭和37年)の春、 第五次越冬隊がちっぽけな「宗谷」で帰ってきた。 山岳部の先輩が参加したので荷下ろしを手伝えといわれ、 私は東京湾の宗谷で初めて川崎先輩にお会いした。 容貌に反し、 尊大さがまるでない、 温厚な人だった。

この登山史Ⅱの編集において、 最も重要な期間は昭和30年(1955)から昭和45年(1970)の15年間であろう。 ヒマラヤの峰々には未踏の山が残っており、 「熱意と知恵と努力」次第で海外遠征が手に届く社会情勢であった。 社会人山岳会に比し、 あらゆる面で有利な立場にあった各大学山岳部とOB会はいっせいに奮い立ち、 あまたの成功を収め、 自分たちの「心の山」を獲得した。

山登りのルーツ校の一つとして評価される本院はこの期間になぜ「単独ヒマラヤ遠征」をだせなかったのだろう。 日本山岳会運営で中心的な役割をしていた先輩がたくさん存在していたのに不思議なことだ。 本稿ではこの「負の事実」を深掘りしないが、 誰かがここをしっかり記さねばならないと思料する。 いくつかの要因だけ列挙しておきたい。

最大の要因は旧制学習院には大学は存在せず、 山岳部は旧制中学・高校生で組織されていたたこと。 戦後の新制大学山岳部は、 旧制学習院のスピリッツを持続し院内から上がってきた学生と、 「新学習院」を目指し、 外部から大学に入学してきた学生が混在したためカルチャー・ギャップが生じたこと。 また、 当時の有能なOBはすべからく旧制高校出身者であり、 新制大学のOBではなかったこと。 少数の新制大学山岳部OBには、 刮目に値する人物が少なからず存在したが、 旧制OBの意向に忖度しなければならない環境下にあったこと。 そして、 鹿島槍で遭難事故を起こしたことなどが列挙される。 30年代のリーダークラスには「心・技・体」そろった人物がたくさんいたのにまことに無念な事実だといわねばならない。

登山史Ⅱを編むときの条件として、 対象期間の「源流」を探る時、 気をつけなくてはならないのは「本流(主流)史」と「支流史」をはっきり分けて記述することが必須と思われる。

例えば海外遠征史を語るのならば自己が企図し成し遂げた遠征と、 他組織に参加した遠征とは別物として評価されなければならない。 つまり、「チョゴリザ」「南極」「エベレスト」などは「支流史」といえるのだ。

どちらが上位にあるということではないが、 「主流史」をコアとして編集展開されるのは必然のことである。 「支流史」が必要以上に記述されるのは奇異なことと思われる。

南極観測隊への参加は勿論「支流史」であるが、 「チョゴリザ」や「エベレスト」と異なり、 この国家的試みに多数の本院関係者が計画当初から深くかかわってきたきたことは特筆されねばならない。 そうした意味では単なる山岳部のドキュメントではなく、 学習院のドキュメントとして「学習院アーカイブス」などに長く伝承されるべき性格なものではないかと思われる。

前述した環境下で、 私達の「本院単独ヒマラヤ遠征」への野心は増すばかりだったが、 当時の本院の「ヒマラヤ研究会」などはまことに低調なものだった。

学生の熱意に応えた川崎さんは、 1964年(昭和39年)に実施された「海外渡航の自由化」を利用し、 アラスカ・カナダの氷河の山に「本院山岳部単独遠征」を企図・実施した。 ローガン峰遠征である。 我々は何とか登頂に成功し、 次はいよいよ「ヒマラヤ遠征」だと意気込んだが、 木下先生は「大きな山登りというものは、 内に燃えるものがあり、 押さえても押さえても燃えさかって、 圧力を高め、 ついにはそれが溢れて押し出すのが本来の姿だろう」「ローガンを上回るスケールの山登りを狙う隊を送り出す為には、 今述べた様な部員とOBの層がぐんと厚くなり、 噴出孔を求めてやまぬ内圧が高まる事が不可欠の条件であろう」と部報に書かれた。

昭和41-42年(1966-67)頃にかけて一気に時局が動き始めた。 即ち、 昭和43年(1968)に昭和基地から南極点までを往復トラバースする、 第9次極点旅行隊が編成され、 村山隊長から「お前は会社に一時預けしただけだ。至急南極に帰って来い。」と命じられた川崎さんは、 否応なく南極に帰ることになった。

実は、 この時点で1970年(昭和45年)プレモンスーンに日本山岳会が総力を上げて実行するエベレスト遠征がきまり、 本院山岳部の大先輩である松方三郎さんが総隊長となることから、 私たちにもエベレスト遠征参加のチャンスが訪れていたのだ。

本命の川崎さんが南極を選択したことから、 多分一つしかない椅子に対し、 山桜会は、 私のザイルパートナーの錦織英夫君を推薦することになった。

往時、 私は好んで就職した札幌の地にあり、 この二つのビッグイベントの決定に心穏やかならず、 荷物をたたんで東京に跳んで帰りたい衝動にかられたものだった。

1967年(昭和42年)の真夏だったと記憶するが、 9次隊の設営部門に欠員が出来たので、 お前を推薦した。 よって、至急本部に出頭しろとの川崎さんからの電話、 何だか判らないまま上野の本部にのこのこ出かけて行った。

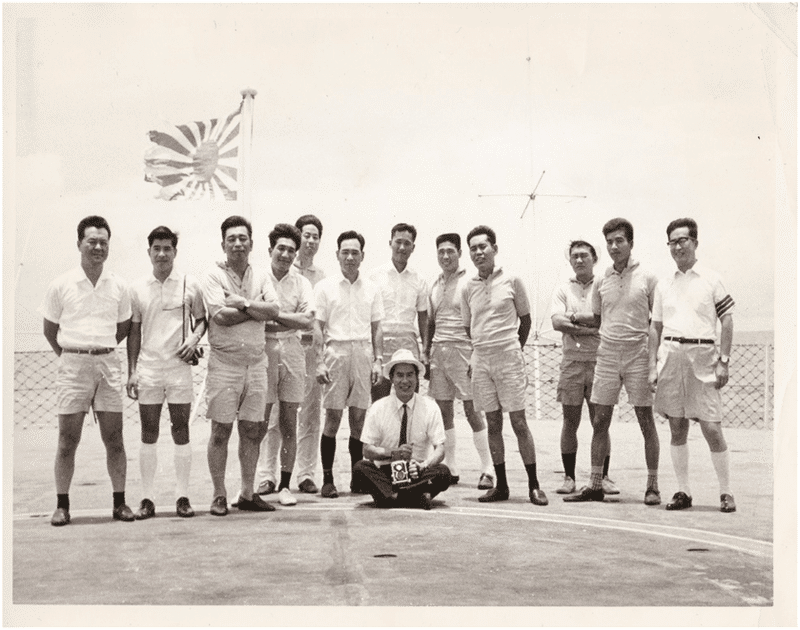

公式には初めてお目にかかる村山雅美隊長は、 何と、 短パンにハイソックスの探検家ルックスで、 いわく、 ペルケオ(※1)もタイアン(※2)も推薦しているから、 身体検査さえ通れば連れて行くよ! とのことだった。

(※1)ペルケオ

学習院大学山岳部長の木下是雄先生。東京大学スキー山岳部時代からあだ名は「ペルケオ」であった。

当時は、「南極観測隊」事業の「南極特別委員会」で「設営」の責任者だった。

(※2)タイアン

加藤泰安(やすさだ)

旧制中高等科山岳部卒、京都大学山岳部卒で京都大学学士山岳会(AACK)で多くの海外遠征に参加した。学習院中高等科山岳部時代からあだ名は「タイアン」であった。

当時は日本山岳会の重鎮であった。

そんなわけで私の9次隊参加はあっけなくも、 補欠という不思議な形で決定され、 文部省に出向して文部技官となり、 人事異動で南極観測隊隊員を命じられた。

9次隊の夏の設営目標は、 第9居住棟と第9発電棟の建設だった。 「経費節減を図り、 発電等は現地合わせとする」というミッションのため、 土木・建設のプロ「福井の兄い」が派遣された。 白夜の下、 休日なしの強制長時間労働生活は「兄い」にしごかれ、 鉄骨の梁の上もろくすっぽ歩けない野郎が、 何が山岳部だと罵倒され、 ちょっとしかない自尊心をずたずたにされた。

「兄い」いわく、 梁の上のような高所で働けるのが本物の「鳶」で、 地面で働くのは「地走り」というのだ!

地質学者にして山岳部出身の矢内さんと私は堂々「鳶」に任命されたのだったが、 おかげで大変しごかれた。 昭和基地では博士さまより「トビ」の方が断然偉いのだ。

想えば実に愉快だった。

日本で設計された建築図面は基地の地盤に不適格で、 図面どおりには建てられない。 そんな時、 兄いは魔法のように対処方を編み出して基地建設を成功に導いたのだ。

9次での思い出は、 隊長から与えられた二つのご褒美です。

一つは、 極点旅行の前進基地となる、 内陸部約20km地点(F16)にヘリで大量の燃料をデポされたものを整理し、 帰りは川崎さんと二人で、 海岸線に陸揚げされた大型雪上車までのルート工作。 二人でアンザイレンして、 赤旗設置をしながら、 スキーと徒歩で三日間かけて実施したこと。

もう一つは、 帰国直前にもらった西オングル島への遠足旅行だ。 (公式には矢内さんの地質調査支援)隊支給の、 なけなしの角瓶、 そしてザイルと梯子をかついで村越、 矢内、 福井(克)さんと私の4人で出かけた西オングル島で、 思いがけなくも第4次隊で越冬中に遭難した福島紳さんを発見したことだ。 何と、 7年4か月が経っていたのだった。

更に、特記しておきたいことがある。

観測隊は各分野の学者、 機械・通信技術者、 医者、 調理担当者、 報道担当者そして設営担当者など種々雑多な人物の集合体だ。 よって、 隊のマネジメントが極めて重要だ。

隊長の傘下で実務のマネジメントをするのが「設営担当責任者」なのだ。 会社でいえば管理部門の総責任者といえる。 ここに優れた人材がいるか否かで隊のミッションの成否が決まる。 9次隊の設営部門の中心に村越望氏というすばらしい人財がいた。 村越さんは1次越冬から6回の観測隊に参加し、 15次では越冬隊長を務めた人物だ。 9次の越冬成立まで、 私は気象のスペシャリストにして海軍兵学校出身の村越さんの一挙一動を、 傍らでつぶさに拝見した。

次々と発生する難問題を沈着冷静に処理し、 決して感情的にならず、 自己をコントロールする。 それでいて、 常にユーモア精神を忘れない。 こうした優れたマネジメント能力に畏敬の念を持ったものだ。

一方、「極点旅行」は11名、 往復52,000Km、 5か月間の旅であった。 設営担当者として唯一参加したのは川崎さんだった。 加藤泰安氏から「保母のような性格」だと揶揄されていた川崎さんは、 この旅行隊で、 雑用のすべてを引き受け、 最も「忍耐強い人物」だったことは定評がある。 川崎さんも現場のマネジメント力に秀でた人物だったのだ。

9次隊の後には引き続き八木實先輩が10次の越冬隊員として活躍したが、 これを最後にして、 本院大学山岳部関係者の参加はない。 なんとも悔やまれる事実だ。

考えてもみれば、 これだけ深く南極に関わったのに、 さしたるインパクトをGACに与えなかったことも不思議なことだ。 他校山岳部は南極出身者が起爆剤となり、 世界の極地に挑んだ。 本院山岳部にはそうした空気が生まれなかったのはなぜだろう。 創部以前から徒歩旅行や騎馬旅行など「水平的探検旅行」は本院の得意分野であり、 かの大谷光瑞氏も本院に在籍した人物であるのに残念なことだった。

本院南極関係者(木下是雄、田英夫、芳野赳夫、川崎巌、練木充雄、八木實、石川正弘)が集まって懇談したことは一度もなく、 報告書一つ編集したことがないのだ。 まことに、 怪なることで、 内心忸怩たるものがある。

橋本實先輩は本院の哲学である「Individual精神」とは「人とは違った勉強なり、 行動なりを尊重する旧制高校の風習」だとおっしゃる。

しかし、 本院山岳部伝統のIndividual(インヂビ精神)は「勝手気ままに振る舞う」ことを意味し、 この精神は如何なくなくここでも発揮されていたのだ。

南極極点旅行、 エベレスト遠征の後に、 川崎巌、 錦織英夫両氏を軸とする「本院単独ヒマラヤ遠征」がすぐにも実現することを誰しも予測したが叶わず、 本院山岳部はライト・エキスぺディションに活路を見いだし活動していくこととなった。

1976年(昭和51年)、 スキャン・カンリ登頂の成功はまことに喜ばしいことで、 すばらしいドキュメントだ。 しかし、 スポーツ・アルピニズムという見地からみれば周回遅れの遠征であったことは否めないのではないか、登山史Ⅱ編集で良く吟味してもらいたい。

以上、 南極を中心に半世紀も前の「古き良き日の」ことを記したが、 我々の時代の、

「より未知を知り、より高く、険しきを求め、そして自己を磨く」

「未知・未見の領域を求め、初登を目指す」

などという考え方は若い方々にはピンとこないはずだ。 現在の山登りは必ずしも登頂を必須前提としておらず、 山や自然に多様な接し方をする方向にあるようだ。 価値観が変化しているのだ。 山岳部は部員減少で存続の危機にあるという。 可及的すみやかに山岳部のイノベーションをはかるべきだが、 今までの山岳部のやり方に手を加えて変革する「バーティカル・イノベーション」ではなく、 やり方を劇的に変更し、 新しい価値観をを創造する。 「ラテラル・イノベーション」こそ本院山岳部「生き残り」の道だと思う。 各方面の意見を聴取することは大事だが、 決定権は若い人たちに委ねる英断が望まれる。

南極にはヴィンソ・マシフ(4892m)、 シン山(4661m)、 スコット(880m)、 タイリー(4852m)、 ドームA(4093m)、 トライデント(2480m)、 永田山(2140m)、 フォスター(2090)、 福島岳(2494m)、 ヘクター(2225m)、 ホープ(100m)などがある、 本院からこれ等を「一筆書き」で踏破するような人材の登場を望むものだ。

参考文献

日本の探検家たち 別冊太陽 平凡社 極地の探検史 村山雅美 122P 引用・編集

第9次南極観測隊の記録-忘れ残りの記- 南極OB会

「南極 「古き良き日々の追憶」(要約)」へ

#学習院大学 #学習院高等科 #学習院大学山岳部 #学習院高等科山岳部 #学習院山岳部 #学習院山桜会 #山桜会 #大学山岳部 #高校山岳部 #登山 #アウトドアでたのしむ #アウトドア #山であそぶ #山岳部 #山 #自然 #南極観測隊 #ローガン #ラテラル・イノベーション

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?