バルセロナ大学の大学院を終えて振り返る。入学条件、学費、授業の雰囲気など…

いつの間にか、修士論文の発表も終わり、今後どうしたいのか絶賛悩み中。今日は、バルセロナ大学をざっくりと振り返ろうと思います…と言いつつ長くなってしまったので、目次を見て気になるところだけ読んでいただけたら幸いです…

入学条件の情報が古かった

はい。めっちゃナルシストみたいな写真ですね。これは、ポルトガル語のスピーチコンテストに参加した時の写真です。

まず、バルセロナ大学の大学院に行きたいと決意したときに確認したのが、公式ホームページに書いてある入学条件(requisitos)。

例えば、私の通っていた都市デザインの修士では、スペイン語がネイティブの受験者とそうでない受験者で条件が分かれていました。私の場合は日本語がネイティブなので、当時、条件は次のように記載されていました。

・スペイン語B2レベルを保持していること。

・英語B1レベルを保持していること。

・芸術、建築、デザイン、人間科学、社会学部出身の学生を優先的に採用する。

・ポルトガル語の知識があるものを優先的に採用する。

公式ページに、授業の20%がポルトガル語を記載されていたこともあって、確実に合格できるようにポルトガル語を1年間勉強しました。

まぁ、お金と時間の無駄だったんだけど。

初日に大学院長が言った言葉は今でも忘れない。

「授業の言語についてだけど、みんな外国人だから全てスペイン語で行う。あと、ポルトガル語は必要ないからね。以前はリスボア大学と連携していたから、話せる方が良かったんだけど、今はリスボアに行くこともないから。」

期待してたからショックだった。

自己紹介が始まると、中国人の留学生たちはB2を持っているようには思えないほどひどかった。私はB2を取るためにDELE(セルバンテスが開催してる世界共通スペイン語試験)を4回も受験したのに、彼らは何故今ここにいることができるんだと、これまたショックだった。

その年、たまたま欧州連合がEU圏の大学院が一定の基準を満たしているか調査しに来たので(満たしていないと評価されると公式な大学院として認定されなくなるらしい)、大学院長によって何人か選ばれ、私もアジア代表として選ばれた。

その調査は主に学生と教員に面談して評価するというもので、文句言いまくったら、公式ページを更新しなくてはならないという結論に至った。

普通、偉い人が来る前に毎年更新しなきゃって思うでしょっ?!って内心ツッコミ入れてた。

その面談は、同じ学部の別の研究科の修士の人たちも集まっていたんだけど、そのときに別の修士の中国人の留学生が間違えて入ってきちゃって「授業の一環だと思っていました」と。他の修士の学生もなぜスペイン語がなかなか通じない中国人の留学生が多いのか理解できないという意見が多かった。

実は、中国人のクラスメートによると、彼らは大学院を受験する前に1年間スペインの語学学校へ通い卒業することで、語学学校がB2の証明書を発行してくれるそうだ。それは「B2レッスンを卒業しました」というもので、卒業生がB2レベルの能力を持っていることを保証するものではない。

それが何故通るのかと大学院長に質問したら「さあね。事務が確認しているものだから、わからない。でも彼ら(中国)と大学の間には何らかのマフィアがいるよ」って言われた。合否を事務が決めてるなんておかしな話だよね。事前に事務に連絡しても、どこにその情報が載っていたのか逆に聞かれたりして、話していて不安になるような対応だと感じた。

最新版のバルセロナ大学都市デザイン修士の入学条件が気になる方はこちらから↓

https://www.ub.edu/portal/web/bellasartes/masteres-universitarios/-/ensenyament/detallEnsenyament/1048080/3

外国人は現地の人の2倍支払うのに、中国人は現地の人と同じ料金だった。

中国人の友達もたくさんいるし、中国にも何回も行ったし、中国大好きだけど、どうしても中国人の留学生が現地の人と同じ金額なのに、私や南米の子たちが2倍払わないといけないのがモヤモヤする。

2倍払っても日本より安いんだけどね。

日本の国公立大学に行くのと同じくらいかも。

バルセロナ大だったら卒業するために必要最低限な科目を履修すれば約90万円かかる(1年半で早期卒業した場合)

他の大学はどうか知らないけど、バルセロナ大学の場合は単位毎に購入するので、1単位82ユーロ、卒業するのに必要な単位数は90単位だから、7,380ユーロかかります。その他にも、学生保険とかよく分からない手数料(それぞれ2-5€くらい)がちまちまと取られ、卒業手続きをするのに218ユーロとられ、成績証明書が欲しければ30ユーロくらい取られ…1ユーロ=126円だとすると、100万円ギリギリいかないくらい。

でもスペイン人と中国人はその半分しかかからない…

中国政府とバルセロナ大学は提携を結んでいるからって事務の人に言われた。

何回か、中国人の子の手続きの手伝いとかしてて、毎回金額の差にびっくりするし、彼らの話を聞いているとお金持ちの家庭の子だったり、親が全部出してくれるから私が自分の貯金で来て、しかも彼らの2倍の授業料を払っていることにびっくりされてた。

南米の子たちとか、借金してきてる子もいるのにモヤモヤって思ってた。

バルセロナ大学は世界大学ランキング140位になったことを堂々と宣伝しているんだけど、中国の学生がたくさん来ることで、人数確保ができるのとグローバルな大学ということでランキングを上げるためにしてるんじゃないかなって思ってる。

私のところは、修士13人中6人が中国人、5人が南米出身、スペイン人1人、そして日本人1人という感じだった。

授業の雰囲気

これは先生や科目によって全然違う。先生の気まぐれで日時場所が変わることもよくあった。一学期のうちに4回授業の予定表が変わって、真面目にスケジュール帳に書くのが馬鹿らしくなるレベル。自分の場合は、書いて消しての繰り返しでスケジュール帳が一冊ダメになった。

❶完全室内タイプ

上の写真は芸術系の授業だったんだけど、基本授業はこの写真の教室で1日に4時間連続(2時間毎に20分の休憩を挟む)で授業を行った。それを1週間くらい連続で続けて、テストの代わりに課題提出で評価がされる。科目の評価が課題提出によって行われるのは全科目の共通点だけど、週一で行われるか、集中的に行われるかは先生次第。こういう先生は「出席していないと単位あげないわよ」とか言ってた割に、一度も出席していないシリア人の友達が高得点取ってたりして、授業の管理がいい加減な先生が多い感じがした。

また、その20分の休憩の時間で、担当の先生がビールやタバコを学食で飲んだり吸ったりしているのが凄く印象的だった。あとで出てくる街歩きタイプの授業でも、休憩の時間にビールを勧めてくる先生もいて、友達と一緒に「先生、このあと授業ですよ〜」って言ったのを覚えてる。

❷気まぐれ中庭タイプ

「今日は天気がいいから、中庭で授業をしましょ」ということもあった。↑まさにこんな感じ。「都市の再生」という科目の授業風景。余談だけど、この先生はしっかり出席をとっていたから、シリア人の友達が授業に参加できなくて単位を落としてた。カレンダーの情報がスペイン語で提供されていたから、スペイン語が分からない彼にとっては授業の日時を知るのも一苦労。彼は完璧に入学条件を満たしていないのに何故合格できたのか分からない。シリアの奨学金も貰っていたらしいけど、後に鬱になって色々手助けしてあげたけど、結局別の大学院に行ってしまった。

❸室内実験タイプ

例えば、「市民参加」という科目の授業があったんだけど、その授業ではみんなが一つの問題を解決するために、それぞれがどんな行動をとるか学ぶために「20分で卵が割れない防衛策をストローで作る」という実験を行った。

↑こんな感じ。この写真は建築家、芸術家2名、心理学者が倫理的に卵が割れない防御策を考えてる最中。

因みに私たちのチームは、環境デザイナー、テクニカルアドバイザー、インテリアデザイナーとアーバニストの私で「なんちゃって宇宙船」を作った。笑

そして、割れないか校舎のあらゆるところから落として検証した。

最後に先生たちから、学生が各自どのように動いていたか、それを踏まえて、市民参加型のプロセスでは何を考慮すべきかを話し合ったりした。

❹街歩きタイプ

都市デザインを学ぶ大学院だから、街歩きをしながらする授業が物凄く多かった。夏とか凄く大変。暑い中4時間連続で歩くのは辛い。

でも、街歩きの方がわかりやすいし、バルセロナの街づくりの細かい部分も肌で感じられたと思う。街歩きが多い授業は、あらかじめ履修される前に伝えられていたから、歩くのが苦手な人は避けて履修したりしてた。「都市の景観」「環境心理学」「パブリックアート理論」「公共空間のシンボリズム」「地面のデザイン」「プロジェクトの介入」「バルセロナモデル」とかほとんどの授業が一回以上、多いと授業全てが街歩きで構成されていた。コロナが始まっても、学校だと人数制限があって3人までしか教室に入れないけど、公共空間に出れば最大6人まで一緒にいていいから、二手に別れて授業を行ったりしてた。

評価が決まる課題の内容

この課題で何度徹夜したことか。優しいところというかお国柄なのは、提出期限が遅れても先生にメールすれば提出させてもらえることかな。中には、提出して返ってきた点数が低かったから、先生にお願いして再提出して再評価してもらった科目もあったな。授業のタイプも様々だったけど、課題の内容も様々だった。

❶パワポで提出するタイプ

これが一番楽だった。文章で書く量が少ないから、図で言いたいことを表現すれば10点中7点はもらえた。発表するとかじゃなくて、提出の形式がパワポって指定されてた。

❷グループ課題

これは、勉強しないといけないエリアがあまりに広いからグループで課題を分散して情報をみんなで共有して行うものと一つの作品を作るためにグループに分かれて行うものがあった。

勉強しないといけないエリアがあまりに広いからグループで課題を分散

例えば、ガウディ通り(サグラダファミリアからサンパウ病院までの通り)で、1960年代に建てられた建物の特徴と通りの特徴と役目を学ぶために出された課題があって、4ブロック両サイドの絵+全ての曲がり角でガウディ通りを横切る絵を描かないといけなかったから、みんなで分担して絵を描いた。絵だけでなくて色のパレットも作らないといけなかったし、建物それぞれの建設日を調べないといけなくて、そこから時代背景やその時行われていた政策も調べて考察しないといけなかったから、凄く大変だった。仲間の中で担当部分をやらない人も出てきたりしたから、空気もギクシャク。この課題はプレゼンとレポート提出があったから、プレゼンの時点で理解してない部分も多かった私は皆んなの発表をメモしてレポートに加えたり、他の先生(同じ修士の卒業生だった)に聞いたりした。まぁ、結局は評価する先生の感覚によって点数は決まるから、プレゼンの時アドバイス通りに発表したら真っ向から否定されるということもあった。

↑ガウディ通りで話し合い中

グループで作品を作る

例えば、バルセロナの端っこの人気のない地区に観光客に来ていただくために、プロダクトを作るというものがあった。例えば、パンフレット、コマーシャル映像、観光ブックなど。これは制作過程が凄く楽しかったけれど、先生の評価するときの言葉遣いが酷すぎて後々修士の仲間たちに凄く悪い影響を出した。仲間はずれとか起きちゃったり…詳しくは後ほど。

↑みんなで観光地をめぐり、観光すべきポイントを発掘…

↑友達の家で打ち合わせ

↑そして完成!ポストカード(右)とインターナショナルな学生がバルセロナの知られざる一面を回るというような設定で作った短編物語(左)

この他にもインスタとGoogleマップで観光地をリストアップして、リンクをこのポストカードやインスタの投稿で載せたりした。

当時のインスタこちら⇨@nosomosguia

https://www.instagram.com/nosomosguia/

因みに他のグループは動画やパンフレットを作ってた。

❸プロダクトを作る課題

先程、グループで観光客向けのプロダクトを作るというものがあったけど、今度はひとりで作るパターン。「公共空間のシンボリズム」という科目で、様々な彫刻や銅像、パブリックアートを授業で見てきたから、各自テーマを一つあげて、観光ルートを作って商品を作れというものだった。私は当時、移民と観光客が入り混ざる旧市街のラバル地区に住んでいたので「ラバルの落書き」という子供向けに同じ落書きを探す、絵本から飛び出たミッケみたいな本を作った。

↑これ

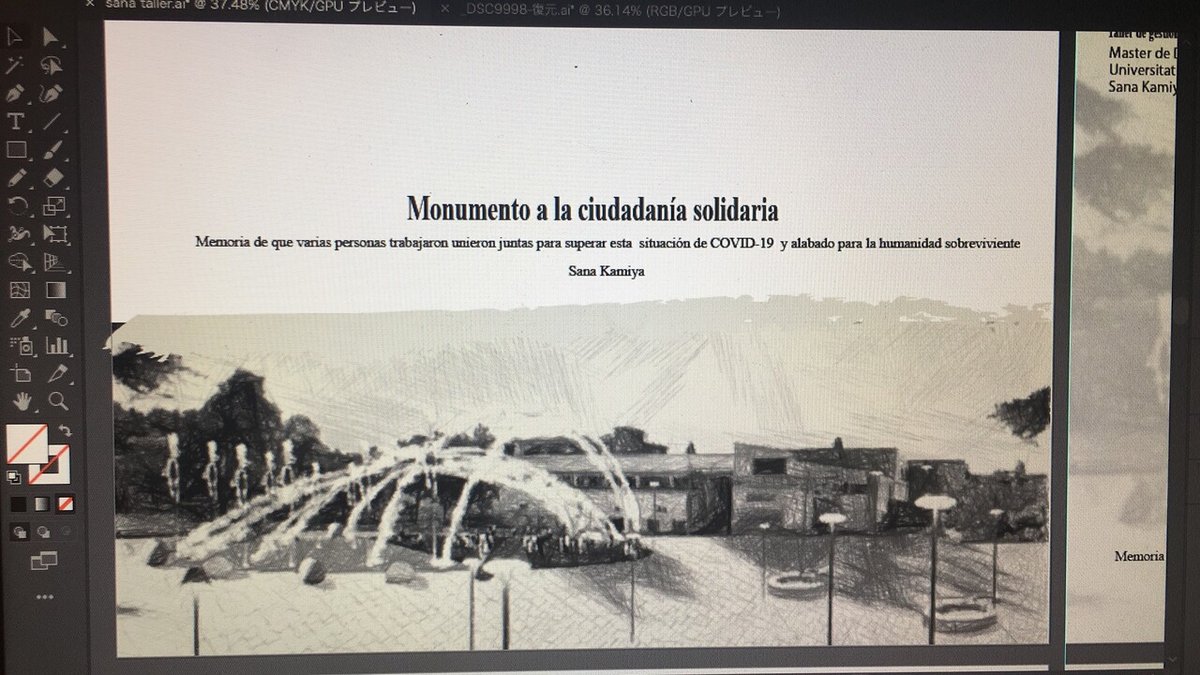

❹モニュメントを売り込むプレゼンボードを作る

これはしんどかったな。私の場合、「プレゼンボードって何?」から始まったから、どうすればいいか分からなかったし、この時の課題のテーマが「コロナで緊張的な環境が続く中、市民の団結力や勇気ある市民を称えるモニュメントを考える」だから、パニック。私が理解している「プレゼンボード」は、多分A3とか大きいサイズの用紙に情報がいっぱい詰まっていて、だけど画像も大きくて、枚数は1枚から3枚くらい?状況によると思うけど、何を建てたいのか分かるようなもの。それで、何度も先生や周りに確認して画像も見せて、そうだと理解しあったと思ったら、提出日前日に、周りの子はA3を50枚とか作ってて、私は3枚くらいで、Pinterestで検索して出てきたやつを参考に作ってたのに、皆んなは全然違うもの作ってた。サイズが違うだけでパワポと変わらないようなものを皆んなは作ってた。

因みに↓こういうのを作らないといけないと思ってた。

また、団結力ってどうやって表現するのか分からないし、この課題を進める中で最初は絵を描いて表現するように言われていたけど、絵が下手すぎて先生に伝わらなくて、暴言吐かれるし、結局写真加工が許可されて作ったけど、酷評だった。表現力の豊かさが先生の好みとマッチしていることが高得点の秘訣という感じだったかな。

↑私のはこんな感じ。一箇所から9箇所へ様々な高さで飛ぶ噴水にした。噴水が落ちる場所と高さが違うのは、水の糸がそれぞれ人々の役目を示していて、多様性を示すため。

↑カラーはこんな感じ。影とか雑だよね…初心者だから多めに見てください。

先生から高評価を受けた学生のモニュメントは「on the w@terfront」ていうマガジンに掲載されました。このマガジンはCR POLISていう研究チームが出しているもので、編集長はうちの大学院の大学院長であるAntoni Remesar。だから、ここに載っているほとんどのものが、卒業生が課題などで提出していったもの。

高評価を受けたモニュメントはこちらから↓

on the w@terfront. Public Art.Urban Design.Civic Participation.Urban Regeneration, Vol. 62, Núm. 9 (2020) Monumento a la ciudadanía solidaria

https://revistes.ub.edu/index.php/waterfront/issue/view/2420/showToc

❺レポート提出

あとは一般的なレポート提出。基本的に30ページくらいの量で、論文と同じように参考文献、引用、写真はなるべく自分で撮ったものを使ったりして書く。留学生はそれぞれの言語のレベルによって、評価される。これもモヤモヤポイントなんだけどね。

つまり「中国人留学生は私よりスペイン語能力が劣っているから、私より文法や綴りを間違えてもいい。私はネイティブのクラスメートより文法や綴りを間違えてもいい。ネイティブは私より課題の出来が劣っていたら減点の対象になる。」

意味わかんないよね。先生は言語の先生じゃないんだから、それぞれが誰より言語能力が優れているかなんて分かるわけないのに。

先程、学費の話で触れたと思うけど、中国人のクラスメートは私より1年早くスペインに来て、1年間スペイン語を集中的に勉強してるわけで、私はただ親の関係で話せるだけで、人生でスペイン語の文法を勉強したのは日本の大学の第3言語で勉強した15回の授業のみだし、しかも初級。私は翻訳サイトは使わないでレポートを書いてた。だって、翻訳されたのを読んでも、それが本当に自分の言いたいことと合っているか、自信がないから。明らかに間違っていたら分かるけど、知らない単語が出てきたら、翻訳を信じるしかないし。だから、いつも自分の語彙力の範囲でレポートを書いてた。それがある日、「君のレポート最悪だよ。あの子(中国人のクラスメート)よりスペイン語がひどかったよ。あの子の方が全然マシ。」と言われた。先生のその発言があの子に対して失礼だと思ったけど、私もショックを感じた。だって、あの子はGoogleの翻訳使って書いたって言ってたから。そのレポートはあの子より10点も差をつけられた。あの子は70点で、南米のクラスメートより点数が高いと知ってショックだった。その時はショックで何もやる気が出なかった。あの子ちゃん、そんなこと思っててごめん。今は尊敬してるよ。

その他モヤモヤ

❶先生のこだわりが強い

大学院の専攻によるんだと思うけど、私の場合「都市デザイン」で公共空間の図面を描く場面があったりする。それを毎回手書きで書けと言われるのが辛かった。私の場合、都市情報学部出身で絵を描いたのは中学の美術部時代だけ。建築学科でもないから絵を描く習慣なんてないし、スケッチアップとかCADとかPhotoshop や Ilustratorが使えるんだから使わせてくれって内心思ってた。

みんな絵描いてる。

私の絵はこんな感じ。建物の高さや木の高さ、歩道の幅や道路の幅を記入していく。絵を手書きで描くことで建物や空間の特徴に気付けるんだって。

❷先生の言葉遣いが汚い

これは南米の友達に「カタルーニャ人はそういう文化だから気にしないで」と何度言われたことか。カタルーニャ人の彼氏に何度「その言葉遣いやめて。人間として下に見えるし、聞いてると気分が悪くなるから」と注意したことか。

MIERDA ミエルダ

これ、グーグル翻訳にかけると「たわごと」なんてふんわり訳してくれるけど、そんなレベルじゃない。「糞」が一番近い翻訳だと思う。"Qué mierda has hecho"(何てクソなものを作ったんだ)とか平気で言うんだよね。笑いながら言ってくれれば、冗談と受け取れるけど、声のトーンが冗談言ってる風じゃない。

COÑO コニョ

これ「けつの穴」のことなんだけど、"Qué coño hiciste" (何てクソなことをしたんだ)ってね。MierdaとCoñoのどちらが上かと言われると「糞」と「けつの穴」の違いだからMierdaの方が上だと勝手に思ってる。

なんかさ、やっぱ声のトーンだよね。何言ってても、声のトーンや気迫が凄ければ「怖い」って感じる。時間をかけて作った作品に対して「クソ」とか言われたら凄く傷つく。何が悪いとか減点ポイントを指摘してくれたら十分なのにね…私も南米の子達も何度泣いたことか。中国人の子達も、リスニング能力が高いわけじゃないから、先生の言っていることが理解できなくて、質問に答えられなくて、先生が声を荒げて、怖くてダンマリとかよくあった。南米の子達は、アジアの子達よりも大人だから、社会経験もそれなりにあって、対応力があるけど、中国の子達は大学でて直ぐにスペインに来てって子が多いから若い学生がほとんどで、慣れない攻撃的なカタルーニャ人を前にして怯えることが多々あった。

まぁ、他にも沢山悪口を面と向かって言われたな…修論の時とか「お前の担当じゃなくて良かった」とかね。「お前は十分な仕事量をこなしていない。ピアノで遊んでいるんだろ」とかね。関係が良かったときにプライベートなことを話してたから、言われた時は話したことを後悔したよ。こういうの言われ慣れていないから、特に修士論文の時期は精神的に辛かった。

❸課題や修士論文に必要な参考文献がスペイン語じゃなかった

これは、冒頭の入学条件のあたりに触れるのですが、授業の割合でほとんどがスペイン語、20%くらいがポルトガル語とか英語とかって話だったはず。なのに、初っ端、参考文献で分厚いカタルーニャ語の本とか指定されたり、フランス語の参考文献を指定されたり、修士論文なんて参考文献が全部カタルーニャ語だったり…授業はスペイン語だけど参考文献はほとんどカタルーニャ語で苦労した。もうフランス語とか大学の第2言語以来だよって感じだたし、あれだけポルトガル語勉強したのに必要性を感じたの一度きりだったし。なんなら入学条件にカタルーニャ語を入れておくべきだと思う。Google翻訳にかけるのも限界がある。古い本をスキャンしたものとか読み取ってくれないしね。

修士論文の発表のときに、英語の参考文献がなくて、「言語の壁関係せずとも読めたはず」と言われたんだけど「入学条件で外国人に求められている英語のレベルB1だからね!B1って日常生活レベルだからね!?分かってないでじょ?先生?!」って内心思いながら「はい、全くその通りです。私の場合、早期卒業で時間の制約があったので手が回りませんでした。しかし、先生の言っていることはごもっともな事だと思います」って答えたんだよね。

学務が最悪

学務、そう学校の事務の方が最悪。公立の大学だから、給料が安いのか、全然働いてくれない。分からないことがあってメールしても、気分が悪くなる言葉遣いで、回答になってない返信が返ってきたりする。何かと「公式ページで確認してください」って言ってくるんだけど、公式ページを引用して質問したりすると「落ち着いてください。私たちは今履修登録の作業で一杯一杯ですから、待っててください」とか言いながら平気で1ヶ月待たせようとする。私なんか、事前に電話やメールで持っていかなきゃいけない書類について、形式も色々質問してたのに、公式ページを確認しろって言われて、いざ持っていったら、「四年制大学と表記されていないとあなたが3年制大学を4年かけて卒業したのか、四年制大学を4年かけて卒業したのか分からないので表記してください」と言われ、名城大学の学務の方にメールして、明記してもらって、ccに名城大学の学務の方を巻き込んで「これでいいか」と「一応日本の法律で四年制以下の大学は無いのですが…」と英語版の法律のリンクまで貼ったのに、返信もなくて、直接聞いたら「あれでいい」みたいな…

返信しろよ…せめて名城大学の学務の方に挨拶しろよ…って内心思ってた。

図書館のサービスが凄く良かった

ここでマイナス面ばかり言ってきたので、最後にとても良かった図書館サービスを紹介したいと思います。

図書館には、学生証で入るのですが、各自自由に使えるテーブルや椅子、そしてたくさんの本があります。そこまでは普通。だけど、本が凄く豊富。例えば、私の場合、修士が「都市デザイン」なので、バルセロナの都市に関する本が気になったりします。すると、バルセロナ市役所が発行した、書店では売ってないような1960年台のバルセロナの都市計画に関する本があったり、通りの由来に関する1919年の超古い本があったり、どんなに古い本でも基本的にある。古いほど、図書館から持ち出せないけど、閲覧室があって、図書員と一緒に入れば閲覧することができる。あと、市役所が行った施作について関わった建築家が書いた本とかもあるし、行政が行った調査結果報告書とかもある。

本だけじゃなくて、設備も凄い。

複数人が大きなテーブルを共有するのって、集中できない時もあったりするけど、個人勉強室みたいな個室を借りることもできる。最大2時間と決まっているけど、その個室にはパソコンも置いてあって、図書館にはWi-Fiもあるから、静かで誰の視線も感じずに勉強できる。その個室は最大4人まで入ることができる。

あと、パソコン室もあるし、おしゃべりが必要な場合は、ワークショップ室みたいなのもある。ネットから予約できて、学生なら使うべきだと思う。ただ、学部の図書館によってあったり無かったりするのが残念かな。

閉館時間は、学部によってバラバラだけど、基本8時半から19時なんだけど、生物学部とか大変な学部の図書館は深夜3時までやってたりしてた。今はコロナで完全予約制で19時までの図書館が多いけど、コロナ前の図書館サービスは凄かった。(Filosofia, Geografia i Història学部の図書館の話)

最後に

この記事で、入学条件や学費、授業方針などを述べてきたけど、あくまで私が通っていたバルセロナ大学の「都市デザイン」の修士のお話。他の大学や修士課程では雰囲気や方針は全く違うし、先生の態度も、集まる学生の国際性も違うと思う。

やっぱり、大学の先生や卒業生に連絡して、自分のやりたいことと合っているか確認することは大事。

また、この記事では大分否定的な部分ばかりを書いたと思うけど、この大学院に行ったことを後悔しているわけではない。この修士では、多くの知識を得たし、同じ分野を学ぶ学友を得られて良かったと思ってる。

また、授業の内容については少しずつ載せていきたいと思います。

長くなりましたが、最後まで読んでいただきありがとうございます。

良かったら、かおりちゃんというYoutuberにインタビューされたので、そちらも見ていただけたら幸いです。https://youtu.be/2B3xxqnewsU

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?