1人1台端末×自由進度学習の可能性(2)

◆こんにちは。小学館のせんせいゼミナール「1人1台端末×自由進度学習の可能性」というセミナーに参加。講師は、蓑手先生と藤原先生。アウトプット後半部です。よろしくお願いいたします。

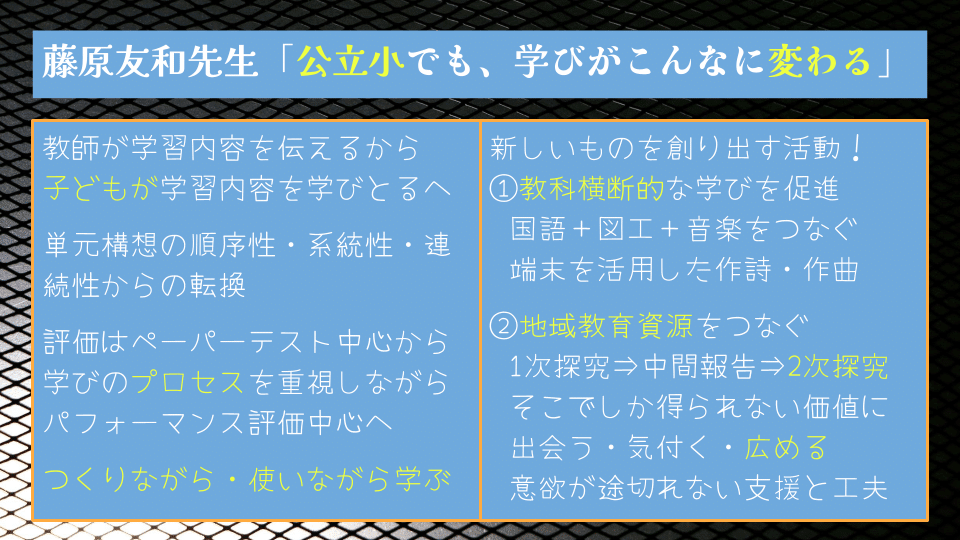

2.公立小でも、学びがこんなに変わる

1人1台端末の導入は、子どものやりたいことを邪魔しないどころか、実現に一役も二役も買う。キーワードは「つなぐ」である。

まず、「教師が学習内容を伝える」から「子どもが学習内容を学びとる」への転換である。主語は子どもである。ここでも、子どもは知識の受け手ではなく、自ら能動的に学ぶ主体となる。具体的には例えば、単元の構想。これまでは、どの順番で教えていくかの順序性や、学年ごとの系統性あるいは連続性を重視した単元計画を考えてきたことだろう。もちろんこうした計画や、系統性を熟知しておくことは教師として必要なことだ。しかし、前回記事でも述べたように、子ども主体で学習を進めることはすなわち学びの計画に不確定性を帯びることである。だからこそ、系統性や順序性は教師の側がレシピとして持っておきながら、子ども「やりたい」ことを中心に教科横断的に取り組んでいくこととなる。

教材準備においても、入念な準備や提示のタイミングを教師が計画的に決めておくのではなく、必要に応じて、子どもが判断して使う方向性になっていく。これは、決して教材準備を軽んじていいという主張ではない。教材準備を教師のみで貫徹するのではなく、子どもの入ってくる余地を作っておく。流れによっては主導権さえも子どもが握っていくというものだ。いよいよ子ども主体の学びが駆動していく。

そして、評価の転換。ペーパーテスト中心の数値化された認知能力に偏った評価ではなく、学びのプロセスを重視したパフォーマンス評価が中心になるだろう。しかし、この脱却は容易ではない。少しずつ移行する、取り入れる意識をもつことが重要である。

①「教科横断的な学び」を促進する

国語では、詩の学習で山村暮鳥の「風景純銀モザイク」を扱う。ここで「風景純〇モザイク」とし、それぞれ好きな色を入れてみる。詩の中にもその色に応じた言葉を探し、作詩していく。この時、モチーフを端末で検索したり、詩自体を端末で作成していく。次に、図工で自分の作詩した風景を描写する。最後に、音楽。作った詩と風景画に合う音楽を作曲する。ここでは、教育DXコンクールのアイデアが活用できる。

できあがった音楽をQRコード化し、詩と風景がとQRコードをのせた作品を廊下に掲示する。まさに、国語と図工と音楽の教科横断的な学びである。全校の子どもたちによる鑑賞のコメントもクラスルームで共有でき、自己有用感を高める。

②「地域教育資源」をつなぐ

なぜ、地域教材なのか。これは藤原友和編著『オリジナル地域教材でつくる「本気!」の道徳授業』に詳述されている。1つは、日本の課題である「地方消滅」を危惧してのこと。しかし、そんな地方で生活する子どもが現実としている。そんな子どもたちを目の前にして、教育活動にあたっている先生方がいる。子どもたちはやがて卒業し、地域社会を支える市民となる未来的な視点を携えての試みである。もちろん、地方でなくとも都市部にも地域教育資源はある。こうしたものに真摯に向き合おうというものだ。

先程紹介した本は道徳だが、実践紹介は総合である。もちろん、教科横断的な視点を含んでいる。総合的な学習の時間の学びにおいて、「課題設定⇒情報収集⇒整理・分析⇒まとめ・表現」が一つのサイクルである。ポイントはこのサイクルを2~3周することである。

探究には、1次探究と2次探究とあり、1次探究は「ググればわかる」程度の段階である。ここで、中間発表を行う。互いの学びの過程、質を見合い、高みへと目指していく方向付けを行う。2次探究は「ググってもでてこない」、「専門書レベル」の段階である。実際に、現地に赴き、地域の人に話を聞く。難度が高いからこそ、意欲が途切れないようにどう支援していくかが問われてくる。しかし、このような学びには地域と自分を結ぶ「たしかさ」があるように思う。

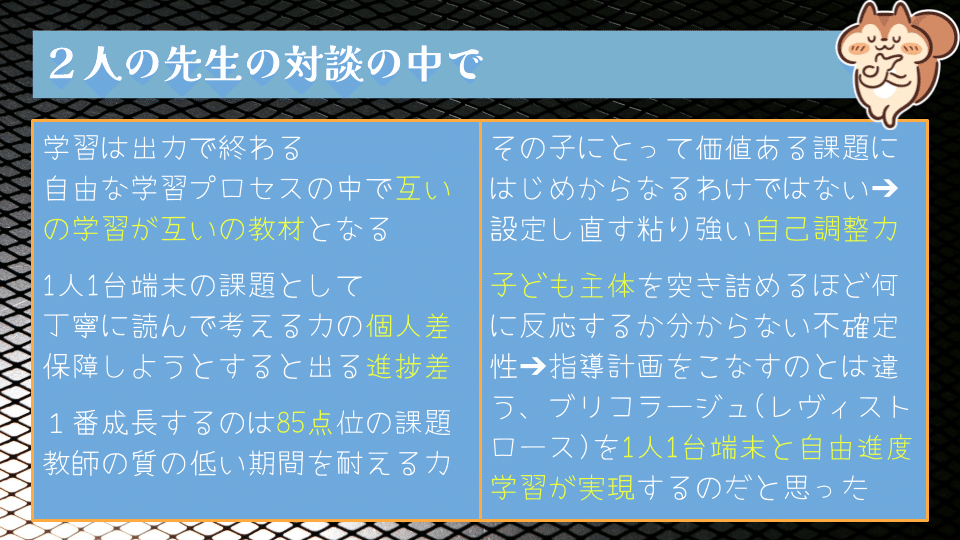

最後に、藤原先生は1人1台端末の導入による課題を2点述べていた。1つは、情報をじっくり読んで考える力の個人差があること。もう1つは、学習を保障しようとすると出てくる進捗差であること。

2.さいごに

お二人の共通点は多かった。例えば、活動の最後はとくにかく出力であり、プロセスは自由であること。互いの学習が互いの教材となりえるからこそ、多様な学びであることこそ望ましい。

また、85点取れるくらいの課題に向き合っているときが一番成長するという蓑手先生の言葉は面白い。成功は決まっていないが成長は決まっている。その成長度合いとしての課題設定。簡単すぎると伸びは少しだろうし、難しすぎるのも微妙である。だからこそ、完璧を求めない85%くらい。ここまでくればOKという線引きを教師の側がもっておくこと。自由な学びだからこそ、質の低い期間が必ずある。そこを耐える力が教師には必要なのだと言う。子どもたちの設定する課題がはじめから価値のあるものになるわけではない。自ら設定し直す、そこへの粘り強さは子どもも教師も必要であろう。自己調整力をいかに高めていくか。

一方で、公教育とオルタナティブスクールの違い。一条校ではないからこそ、低位層で自己満足に陥らないようにすること。まだ見ぬ豊かさにどう気付かせていくのか。少人数だからこそできるフィードバック重視なピアカンファレンスの視点が重要なのである。

◆最後までお読みいただきありがとうございます。ICTの活用にとどまらないこれからの教育の本質に迫る対談はとても勉強になりました。お読みいただいた皆さんに少しでも還元できたら幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?