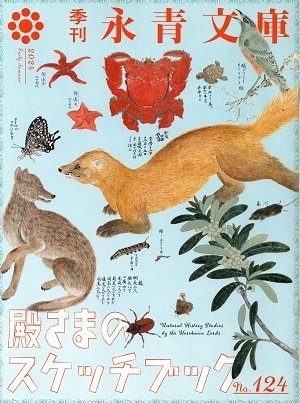

殿さまのスケッチブック:博物図譜いろいろ 永青文庫 東京都文京区

子供のころ読んだ本で記憶に残っているモノといえば、親から与えられた図鑑セット(たぶん学研)。ボロボロになるほど読んだのは昆虫や恐竜、植物や鳥類にはあまり興味がなく、動物や魚類はそこそこ。ネット上に情報が溢れる現代では、写真もしくは動画でほぼ世界中すべての生物を確認できると思われますが、自分がチビだった頃には初めて見るムシはその都度図鑑で調べるのが基本。大人になってもやってるコトはあまり変わっていない気もしますが。

比較的混みあうことのない永青文庫ですが、最近はお客さんが増えている印象。過去には春画展(2015年)で大混雑したコトがあります。仮設トイレが設置されたほどで、美術かエロ本かどちらが目的なのかよく分からない展示でした(笑) 以降は刀剣関係等の波もありますが、ほかにお客さんが見当たらない状況はほぼありません。そんな永青文庫へ江戸時代の図鑑を見に出かけます。

永青文庫

永青文庫は肥後細川藩伝来の大名道具類に、明治以降の当主が加えた近代美術の計約6,000点の美術工芸品と約88,000点の歴史資料類(うち国宝8件、重要文化財35件)を楽しめる私設美術館です。建物は元細川侯爵邸の家政所で、本邸は隣に和敬塾本館として現存しています(学生寮なので通常は見学不可)。

東京都文京区目白台1-1-1

永青文庫では年に数回の企画展が開催されていますが、2024年4月27日から6月23日まで江戸時代の博物図鑑的な品々が展示されています。例によって館内は撮影不可。

後半で触れる香川で見つけた書状。肥後細川家の祖細川頼有(1332-1391)が所領(讃岐)を嫡男に譲ることを伝えるもの。

京兆家(惣領)ではない細川家のはじまりの頃の資料。ひらがな多し。

殿さまのスケッチブック

2024年4月-6月 永青文庫

書画を嗜んだ殿さまは珍しくはありませんが、ここに展示された絵図類は殿さまが描いたわけではありません。殿さま細川重賢の好みにより収集・作製された絵図類や標本たちです。予想以上のボリュームで、重賢さんの博物学に対する情熱が尋常でないコトが伝わります。

最も興味を持ったのは毛介綺煥という図譜。珍しい魚類から甲殻類、哺乳類をまとめた絵図のコラージュ作品。特徴的なカニたちが目を引きます。

図譜類は江戸と熊本の参勤交代中に収集・スケッチされたモノが多い事も特徴だそうで、とにかくお金の掛かった参勤交代は、道中沿線への経済効果だけでなく、いろんな意味での情報収集にも役立っています。

後世への有益な情報になっているのは、重賢さんが対象の採収場所と日付もきちんと残しているコトだそうです。前記の毛介綺煥には現在絶滅したとされるニホンオオカミが描かれていますが、1758年2月21日に熊本県矢部町(現上益城郡山都町、けっこう山奥)で捕獲されたという記録が。

「いつ」「どこで」「だれが」という情報は今も昔も大切です。

発行2024年 永青文庫 30ページ

展示の図録は未発行ですが、企画展に合わせて発行されている「季刊 永青文庫」にその役割を持たせていて、毛介綺煥や昆虫胥化図が詳しく掲載されています。以前は熊本の情報や面白いコラムがいくつか掲載されていたのですが、最近は内容的に簡略化されています(泣)

細川重賢という人

細川重賢(1721-1785)は肥後細川藩6代藩主。先代の兄宗孝(1716-1747)が江戸城内で刺殺され、急遽跡目を相続します。相続時の細川藩財政は危機的状況にありましたが、重賢さんは藩政改革を進め、質素倹約に産業奨励、藩校時習館や医学校再春館の設立による人材教育を図ります。結果、藩の財政状況は好転。同時期に藩政改革に成功した紀州藩主の徳川治貞(1728-1789)が紀伊の麒麟と呼ばれたのに対し、重賢さんは肥後の鳳凰と呼ばれ当時の名君の1人です。

一方、中国の本草学(薬学と博物学)にも興味を持ち、博物大名のパイオニア的存在の1人でもありました。

時習館物語 展 チラシ(右) 2013年1月-3月

共に熊本県立美術館

上のチラシは細川家の領国・熊本で行われた展示(当時は行けず)。永青文庫でも重賢系の展示は33年ぶり。

永青文庫での写真がないので、他ミュージアムで集めた図譜類をいくつか

博物図譜いろいろ

本草綱目

本草綱目は1590年中国で刊行。東洋文庫ミュージアム(東京都文京区)所蔵のモノは、現存する7点の初版本の1つ。

植物だけではなく薬になるものは動物や鉱物も掲載。編集者の李時珍は、27年かけて文献調査やフィールドワークで情報を集めて編纂。江戸初期に日本に輸入され広く普及。日本の博物図鑑の原点でしょうか。

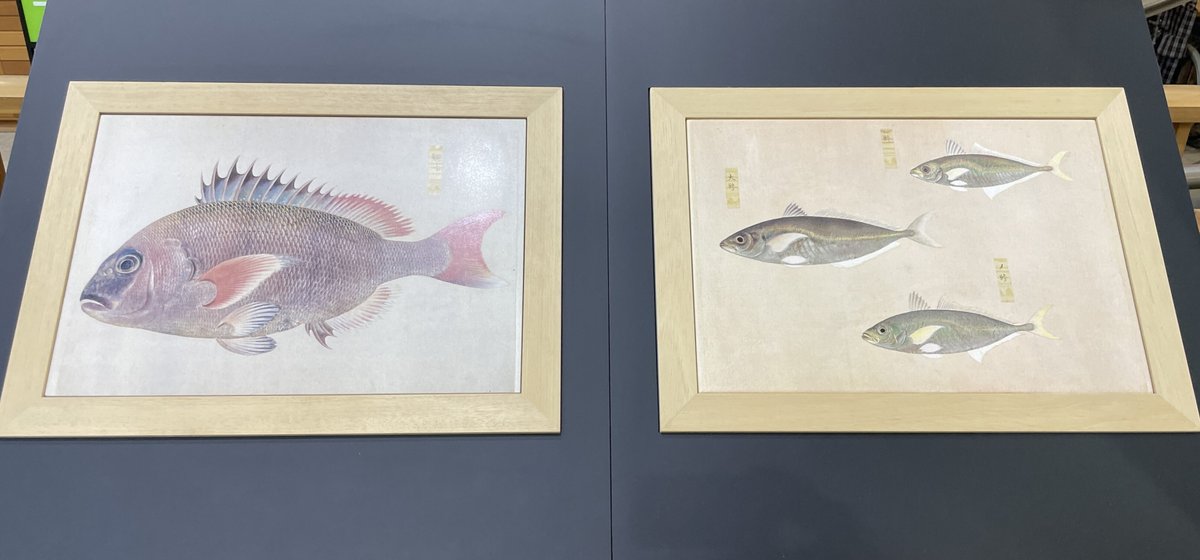

高松藩・・・衆鱗図ほか

日本の博物図譜の頂点(独断)があるのは香川県。

高松藩5代藩主松平頼恭(1711-1771)の命により制作された図譜類は、香川県立ミュージアムの所蔵。頼恭さんも博物大名のパイオニアの1人。

魚類の衆鱗図、鳥類の衆禽画譜、植物系の写生画帖や衆芳画譜は、その精緻でリアルな表現はもはや図鑑というよりは美術作品集。

丸山応挙(1733-1795)の写生帖や伊藤若冲(1716-1800)の動植綵絵にも引けを取りません。制作には平賀源内(1728-1780)も関わっているとされています。

源内さんはいろんな分野でキーパーソンとしてその名前を見かける天才マルチクリエイター。当然のように蘭学や本草学にも精通し、高松藩内でのお役目もいろいろと。

美術系では鉱山開発のため秋田に招かれた時に、小田野直武(1750-1780)に蘭画を指導。影響は藩主佐竹曙山(義敦:1748-1785)にまで波及し、秋田蘭画と呼ばれるカテゴリーにつながります。

平賀源内旧邸(香川県さぬき市)に建つ銅像。足元には当然のようにエレキテル。ちなみに旧邸近くにある平賀源内記念館には、実際に稼働(蛍光灯を点灯)するエレキテルのレプリカがあります。けっこう回す必要あり。

解体新書の図版は源内さんの推薦により小田野直武が担当。これも図譜の流れにあるとも言えます。自らが見出した才能を異分野へと結びつけた人、美術と医学の架け橋。

博物図譜に戻ります

発行:香川県歴史博物館(当時) 2001-2005年

衆鱗図は4帖構成ですが、図録も同様に4冊発行(後にハードケースも)。続いて研究編も追加。図録としては素晴らしい仕上がりですが、当然のごとく絶版。古本やネットオークションでもあまり見かけません。他の図譜も図録化され一部販売中。

衆鱗図は常時展示ではありません。写真はロビーにあった陶板タイルから。

魚類以外にもいろいろ

実は重賢さんは高松藩の衆禽画譜から25羽を写した游禽図を制作しています(永青文庫の展示リストにもあり)。大名の間では図譜類を貸し借りして、写しを制作する事が珍しくなかったようです。そして転写された図譜類がいくつかのルートを経て、新たなる図譜として伝播していきます。

ちなみに頼恭さんの正室は重賢さんの姉。つまり二人は義兄弟で揃っての博物大名。高松松平藩は水戸徳川家の別家で12万石、細川藩は54万石と規模にかなり差がありますが、図譜は高松の方が抜群の仕上がり。

本草学と博物学の境界線はよく分かりませんが、大名間のネットワークだけでなく町人とのネットワークも加わり博物大名は進化していきます。そして博物と美術の要素が融合した文人大名の流れが、図譜をさらに進化させていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?