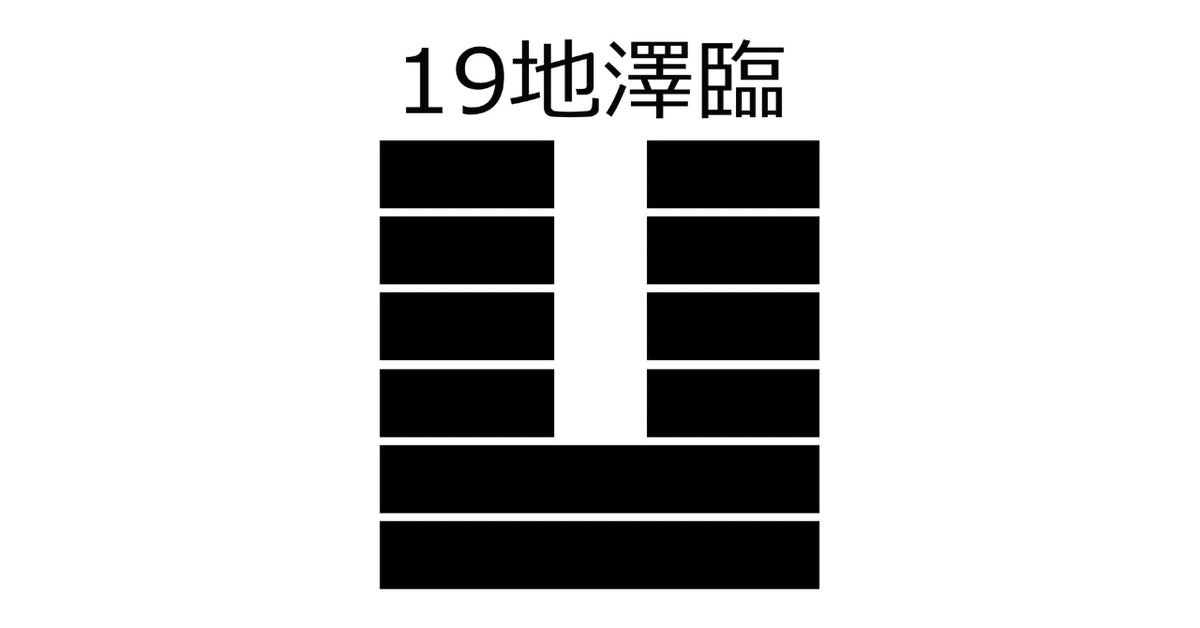

19.地澤臨(ちたくりん)【易経六十四卦】

地澤臨(迫り臨む/世に臨む)

development:発展/approach:接近

時期到来す。時はまさに今なり。 盛者必衰、心を引き締めるべし。

有事而後可大。故受之以臨。臨者大也。

事ありて而る後大なるべし。故にこれを受くるに臨を以てす。臨とは大いなり。

蠱があってこそ事業は大きくなるので、蠱卦のあとに臨卦が来る。

臨とは大きいことを意味する。様々な出来事にうまく対処し、その後に初めて成長できる。臨とは高い場所から低い場所を見下ろすことを指し、支配や保護を及ぼすこと(君臨)を意味する。何かに臨むには、その対象よりも高い位置にいるか、より大きな存在であることが必要であるため、「大いなり」と表現される。

物事が順調に滑り出して行く時で、希望は達成され、計画したことや仕事は大いに前向きに進展していく。だから運勢は頗る強大で、この卦が出たら何事も進んで効果のあがる時といえる。しかし、考え方を固執したり意地を張って時機を逃がしては何もならず、事々に素早い決断が大切である。要するに臨機応変の構えが絶えず必要と云え、そうすることによって事態が発展していくのである。 この卦のときは移転問題、模様替え、職場の配置換え、転業などが多く見られ、若い女性であると妊娠の兆候があったりする。これからグングンと運気の上昇していくときだから行く先々は楽しみだが、その為に下手な取り越し苦労や躊躇することは避けたほうが賢明というもの。

余裕ができると、人も金もついてくる。すると悪い虫がつく。そこでこの悪い虫、すなわち障害や難事をよく排除するとまた新しい天地が開けて、喜ぶことができるという卦であります。

臨。元亨利貞。至于八月有凶。

臨は、元いに亨る貞しきに利あり。八月に至りて凶あり。

臨の字には、上から下を見下ろし、対峙しながら進んでいくという能動的な意味が含まれています。上から下に臨むだけでなく、対象に向かって威圧的に迫る意味合いも持っています。この象形は、地が沢の淵に臨んでいる姿を表し、水が豊かに満ちている淵があると、人々は好奇心や警戒心など様々な興味を持って観察しようとする様子を示しています。これが「臨」が「のぞみ見る」という意味を持つ理由です。

また、地と沢の関係を考えると、沢の水が地下に浸透し、地中を潤し生気を与えるように、双方が相臨む象ともなります。この卦は消息卦の一つであり、旧暦の十二月(新暦の一月)に配当されています。陽気が徐々に成長し、下から進んで陰と交わることから、「臨」と名づけられました。

上下に分けて見ると、下卦は「兌」、上卦は「坤」であり、下卦には喜び、上卦には順う徳があります。これにより、望みが大いに通ることが約束されます。また、九二は陽剛で下卦の「中」にあり、上卦の六五に「応」じて前進の可能性が示されています。この卦は良い意味を持ち、元亨利貞の四徳が揃っています。占いにおいてこの卦が出た場合、占う人の運勢は元来良く、正道を固守することで利益が得られるでしょう。

これからは陽気が大いに伸びる時期ですが、陽気が盛んになるとやがて衰退します。旧暦の八月(新暦の九月)には陰の勢いが増し、霜も降りる時期となります。臨の時には陽が長じつつありますが、それが衰え始めると陰の勢いが強くなります。自然の摂理として、陽が極まると陰となるため、何か起こってから対処するのでは遅すぎます。成長期にはすでに衰退に備えておく必要があるという戒めを示しています。

彖曰。臨。剛浸而長。説而順。剛中而應。大亨以正。天之道也。至于八月有凶。消不久也。

彖に曰く、臨は、剛浸くにして長ず。説んで順う。剛中にして応ず。大いに亨るに正を以てす、天の道なり。八月に至りて凶あり、消すること久しからざるなり。

陽が徐々に伸びて陰に向かうことが、臨の卦名の由来です。臨は「説んで、順う」という意味を持ち、九二が「剛中」で六五と「応」じることが、この卦の優れた要素とされています。これゆえに、大いに亨り、正しい道に沿っているのです。これは天道に合致していると言えます。天道そのものが大いに亨り、至って正しいものであるからです。

陽の成長期にこのような善さがあるため、占断は非常に吉とされます。しかしながら、八月に至ると凶が訪れることがあります。これは、現時点では陽が成長して陰を圧迫しているものの、永遠に陽が栄えるわけではないからです。やがて陽が消える時が来るのです。人間に例えると、陽は君子、陰は小人です。陽と陰、君子と小人が互いに消長することは天の摂理ですが、君子の道が盛んな時期には、将来の衰退を警戒しなければなりません。

象曰。澤上有地臨。 君子以教思无窮。容保民无疆。

象に曰く、沢の上に地あるは臨なり。君子以て教思窮まりなく、民を容れ保んずること疆りなし。

沢の上に地が存在するということは、地が沢に臨んでいることを意味します。「臨む」という言葉は、上から下を見下ろすことを指します。岸が沢よりも高い位置にあるため、岸は沢に臨むのです。君子はこの卦を模範として、下位にいる民を教え導くことを心掛けます。つまり、民を教え導くための強い意志を持ち、広大な範囲にわたって民を包容し保護するということです。

この二つの行為はいずれも、上から下に臨むことに他なりません。「教思無窮」とは、上位の者が下位の者を養育し導くことを指します。「教思」は、教え導き深く思いやることを意味し、「無窮」は限りなく受け入れ導くことを示します。内卦の兌には説ぶの徳があり、民を無限に包容するのは、外卦の坤、すなわち地の広大さに基づいています。

初九。咸臨。貞吉。 象曰。咸臨貞吉。志行正也。

初九は、咸じて臨む。貞にして吉なり。 象に曰く、咸じて臨む貞吉なるは、志し正を行うなり。

咸は感とほぼ同じ意味を持っていますが、感のほうがやや精神的な側面があります。咸は自然の成り行きで感ずるものであり、天性から来る感覚です。そのため、咸は自然と誰もが感じるものであり、「みな」や「ことごとく」とも読まれます。咸臨とは、感動をもって相手に臨むことを意味します。上に立つ者と下にいる者、君臣が心中で感じ合い、一致協力して事に臨むことです。それぞれが喜んで応じ合い、正しい道を歩み、志を貫くことです。

臨は陽が陰を圧迫する時期を示しますが、初九は六四と「応じて」います。これは感応しうる関係にあります。まるで男女が互いに感じ合い、求め合い、与え合うような状態です。そのため、初九は力を使わずに徳をもって相手の六四を感動させ、服従させることができます。初九は剛毅(陽爻)であり、正しい位置(陽爻陽位)にあります。したがって、それに見合った徳が備わっています。

貞吉には、「貞しければ吉」という意味と、「貞しくして吉」という意味があります。この爻辞は後者の意味であり、その臨むところが正しいものでなければなりません。もともと、陽正の進み長じるという性質を持つ卦なので、陽爻はこの場合貞しくあります。貞しいからこそ吉なのです。

占いにおいてこの爻が出れば、美しい結果を得るだけでなく、その結果も吉とされます。象伝の意味は、この爻の貞吉である理由が、初九の意志が正道を行うことにあるからです。

※万延元年(1860年)日本人初の太平洋横断を成し遂げた咸臨丸(艦長:勝海舟)の船名はここからとった。

九二。咸臨。吉无不利。 象曰。咸臨吉无不利。未順命也。

九二は、咸じて臨む。吉にして利あらざるなし。 象に曰く、咸じて臨む、吉にして利ありざるなきは、いまだ命に順わざるなり。

九二も六五と「応」じており、六五を徳によって感動させることが可能です。六五は柔順(陰爻)、九二は剛健(陽爻)であり、さらに「中」(内卦の中で二)を得ています。このため、昇り進むのに障害はなく、無条件に吉とされます。占断としても吉であり、利あらざるなしとされます。これは、九二が臨の世にあって、君主の要請に応じ、民衆の要望を満たし、泰平の世を招くための先達となる爻だからです。

象伝の解釈において、九二が「不正」であるのに何故吉で、利あらざるなしとされるのかについて説明します。二は陰に近接しており、四陰は上に集まり、命令に容易には従おうとしません。そこで、九二の「剛中」の徳によって感動させ、初めて命令に従わせることができるのです。剛に過ぎても、それがかえって良い結果をもたらします。したがって吉であり、利あらざるなしとされるのです。この爻を得た人は、剛と中庸の徳をもって進むと良いでしょう。

六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。 象曰。甘臨。位不當也。既憂之。咎不長也。

六三は、甘んじて臨む。利するところなし。既にこれを憂うれば、咎なし。 象に曰く、甘んじて臨む、位当らざるなり。既にこれを憂う、咎は長からざるなり。

三は下卦の最上位に位置します。臨とは、上から下に向かうことを指し、六三は人々に臨む立場にあります。しかし、この位置は陰柔であり、中正の徳を欠いています(内卦の中において中を得ておらず、陰爻陽位です)。そのため、その臨み方は正しくなく「甘く臨む」ものです。

さらに三は、下卦兌の主要な爻ですが、応じるべき爻がありません。そのため、志は弱く、空元気だけの爻となります。兌は「説ぶ」、つまり楽しみを意味します。このため、六三は甘い悦びを餌にして民に臨む佞臣《ねいしん》(=甘臨)であり、口先だけが甘く、傲慢な態度で事に臨むため、良い結果をもたらすことはありません。このような態度は非常に不徳義であり、判断辞に「利するところなし」とあるのは当然のことです。

しかし、自己の態度に危機感を覚え、慎重に振る舞うならば、過ちを免れるでしょう。その態度の不遜さに気づき、反省し、改めて臨むのであれば、救いの可能性があります。この爻が変化すると地天泰となります。「既に之を憂うる」のであれば、その大きな咎も長くは続かず、治まるでしょう。臨の中で、この爻は最も良くない爻です。

六四。至臨。无咎。 象曰。至臨无咎。位當也。

六四は、至りて臨む。咎なし。 象に曰く、至りて臨む、咎なきは、位当ればなり。

至は「最も優れた」という意味を持ちます。六四は陰の位置にあり、陰の位にいます。すなわち、正当な地位にいる者を意味します(象伝)。

さらに、六四は初九と正しく「応」じています。これは、大臣(五の君の直下にいるため大臣)が自らを正しく保ち、下位の賢人に責任を委ねる姿を表しています。これこそが下に臨む態度の最高の形(=至臨)です。自分を過信することなく、賢人の助けをうまく活用するので、当然のことながら咎はありません。

至りて臨むとは、低い位置にある応爻(初九)の元に自ら赴き求めることを意味し、これはこの六三が世に処していく正しい道を知っているからこそ可能なのです。占ってこの爻を得た人は、有能な協力者に任せれば、過失はないでしょう。

六五。知臨。大君之宜。吉。 象曰。大君之宜。行中之謂也。

六五は、知あって臨む。大君の宜なり。吉。 象に曰く、大君の宜は、中を行うの謂いなり。

知は智と同じ意味を持ちます。六五は君主を表し、臨の定卦主として臨の時期や性質、成り行き、処し方を熟知しています。柔順な性質(陰爻)を持ち、「中」(五は外卦の中)に位置し、下にいる九二の剛に「応」じています。九二の剛強な者を登用し、適切にこの時期に対応させるのです。つまり、自らは動かず、実力のある臣下に事を任せる形こそが、智慧ある臨み方であるといえます。(=知臨)

この全ての事をよく理解し、弁えて臨む「知りて臨む」という行動は、人材登用の道を素直に歩む者であり、大君が取るべき態度であるといえます(=大君之宜)。

占う者がこのように智慧をもって下に臨むならば、吉であるとされます。象伝において、中を行なうとは、五と二が共に「中」にあるため、意気投合し中庸の徳を実行することを意味します。

上六。敦臨。吉无咎。 象曰。敦臨之吉。志在内也。

上六は、臨むに敦し。吉にして咎なし。 象に曰く、敦臨の吉なるは、志し内に在ればなり。

敦は厚く、手厚いことを意味します。上六は卦の最上位に位置し、人々に対する立場にあります。また、臨の最終段階に該当し、これ以上の臨み方はない極致に達しています。これは、下に臨む道の究極を表しているのです。震為雷という卦は、初爻においては百里を驚かすような強烈な意味を持ちますが、上爻に進むにつれてその勢いは穏やかになります。この点において、この卦は臨と類似していますが、勢いの強弱から見ると全く逆です。臨の段階では、咸臨、至臨、知臨、敦臨と、その意味が次第に深まっていきます。

通常、極点に達することは良くないとされますが、この卦においては、下の二陽が昇り進んできても、上六は柔順な態度で手厚く迎え入れます。これは、上に立つ者として非常に望ましい態度です。「敦く臨む」とは、篤く臨むことを意味します。六三は応じないため力にはなりません。また、上六は六三のように甘く臨むことはなく、外卦坤の極に位置するため慎重を期して臨みます。このため、この爻を得ると吉であり、咎はありません。

上六は初九、九二と正規の「応」ではありませんが、臨卦には他に陽がないため、内卦の二陽に応じざるを得ません。象伝はそのことを示しています。

▼龍青三の易学研究note一覧▼

#龍青三易学研究 #易 #易経 #六十四卦 #易占 #易学 #周易 #八卦 #易経解説 #易経講座 #易経研究 #易学研究 #人文学 #中国古典 #四書五経 #孔子 #創作大賞2024 #オールカテゴリ部門 #地澤臨 #地沢臨

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?