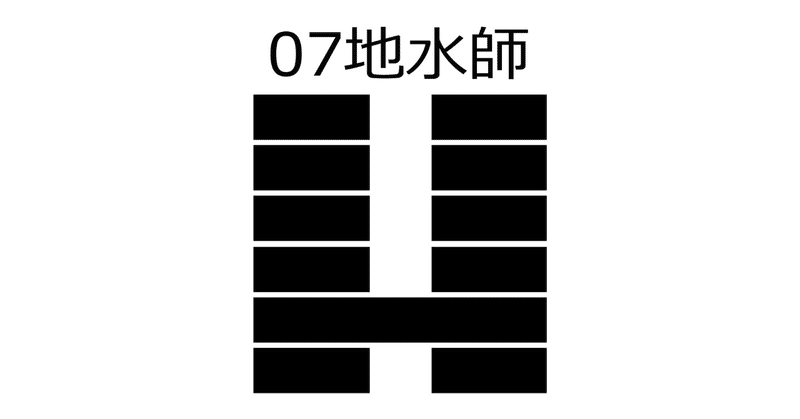

07.地水師(ちすいし)【易経六十四卦】

地水師(軍隊・戦争/指導者の心得)

war:戦争/the army:軍隊

平安の時ならず、良き師に順ふべし。 天下の模範となるべく、人に接すべし。

訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。(序卦伝)

訟には必ず衆の起ること有り。故にこれを受くるに師を以てす。師とは衆なり。

争訟には戦争がつきもの。したがって、訟の後に師の卦が続く。師は師匠の師ではなく、師団の師、軍隊である。師は「もろもろ」と訓じ、大勢の人のことをいう。ここから転じて軍隊の意味となす。

※周の兵制~旅団:500人/師団:2,500人/軍団:12,500人

野望に対してアタックしていく構えを表しているのがこの卦である。 運勢は決して強いとは云えない。無理に強く見せ、無理に強くさせようとするのがこの卦のミソかもしれない。余儀なく運勢の波に押され、目的に向かって挑戦していく姿を表明しているとも云える。人生は戦争ともいえるが、それだけに作戦計画もしっかり立て、戦いに敗れて落伍者とならないように注意しなければならない。 この卦のときは無理に突き進んで争いのもとになったり、面白くないことがおこったりしがちだから、物事を進めるときは慎重にして、決して猪突猛進したり、無分別なことはしないこと。 資力や人力、状況も有利で勝つ自信のある戦争なら戦ってもよいが自信のない戦いはむしろ辞めて平和を維持するのが得策。

師の字は「もろ」と読みまして、もろもろの意味を要約したものであります。 子供が成長しますと友達を求めて孤独から群居する。集団生活になりますので、欲望、感情というものが複雑になって、いざこざ、すなわち争いがおこります。 これを師といい、やがてこの字を軍隊に使うようになりました。 国家の安全のためには、防衛を必要とし、軍隊を設置します。 師は軍隊でありますから、軍事作戦をも意味するのであります。

指導者の苦しみ。 これは、戦争の卦です。戦争はどの戦線においても、いつも勝てるものではありません。結局、大局的に見て、勝利をつかめばよいのです。そのうえ、戦争にとりかかる前に、作戦をまず十分に練る必要があります。それは、はじめの作戦の誤差が、あとで大きくひびくからです。 むかし、周の時代の兵制では、500人を旅団、2,500人を師団、12,500人を軍団といいました。2,500人の兵を動かす師団長の苦労は並大抵のものではなかったでしょう。このように人を導く立場の困難と苦労を、師という文字であらわしたのです。現代でいえば、たとえば大会社の経営者とか、大きなグループの指導者が背負わねばならぬ苦労を意味します。 ところで、戦いには、優れた知力のある参謀が必要です。自分の腹心の部下を養成するすることが開運もとです。 あなたが男性ならば、この卦を得た場合、仕事ではたいへんなワンマンです。力強い協力者をつくってください。女性関係では浮気の相手が多く、ほんとうに自分の愛する人にはまだめぐりあっていないときです。とにかく、あなたは事業界では、相当に大がかりな仕事をやれます。 あなたが女性ならば、事業家タイプや、女社長、大家庭を切り回していくような人、また多角経営的に自分の才能を生かしていける人が多いのです。また、情事方面では男出入りがなかなか厳しいのです。 とにかく男女ともに、日常のことでは、自分の仕事が忙しく責任のある立場に立たされます。そのうえ、他人からよりかかられる負担の多いときです。よほど気を張っていなければいけません。しかし他人のたのみを積極的に引き受けてあげなければいけないし、自分は常に新しい気持ちをもって、次の仕事をしていかなくてはなりません。

師とは戦、それもこちらから攻めて行く戦争なのである。 「師は貞ただし。大人は吉。咎尤とがめなし。」というのは、戦は大義名分に立脚し、名将に軍を指揮させるなら間違いはないと解釈してよい。 初爻では、まだ直接の戦闘には移っていない段階と見てよい。 二爻は、威厳で戦わずに敵を抑圧する状態である。 三爻は、敵を侮りすぎて大敗と見る。 四爻は、防御持久戦の体制である。 五爻は、大挙攻撃のとき、ただし愚将に任せると局部的な大敗におちいる。 上爻は、凱旋して勲章をもらう時と見てよい。

師貞。丈人。吉无咎。

師は貞。丈人なれば、吉、咎なし。

「師」と「軍」の相違点を強調するならば、同じ「いくさ」であっても「軍」のほうが規模が大きい。軍は正義の軍でなければならず、それを率いる者もまた、立派な人物でなければなりません。兵を用いて師を行うことは、本来望ましいことではありません。本質的には、暴虐の徒が民衆を苦しめるときにやむを得ず行うものであり、その場合には智仁勇を兼ね備え、忠勇無双の人物、まさにこの卦の二爻のような将を選ぶ必要があります。

小さな器の将が師を行ったならば、たとえそれが聖戦であっても乱を鎮め民を安んずることはできません。一方、大器の将が師を行うならば、必ず乱を鎮め、国土を開発することができます。人が人を殺すのは良くないことですが、小悪を除いて大善を生かすことは、天の正道に適うものです。

九二は将軍の役割を担い、五陰は兵士としての役割を果たします。九二は剛健な性質を持ち、下位に位置しながらも実権を掌握し、六五は柔和な態度で上位にあり、九二に権限を委ねます。ここには、君主が将軍を任命して軍勢を率いる姿が象徴されています。そのため、この卦は「師」と名付けられています。

丈人とは、熟練した長老を指します。軍隊を動かすには、正義を前提とすることが重要です。すなわち、天命に従い、民衆の望みに応じ、悪を討ち取る正義の戦いでなければなりません。そして、老成した人物を将軍として任命することが必要です。もし小人物を将軍に任命すると、無駄に好戦的になり、功名心に駆られて失敗することになります。

戦いには大義名分があり、将軍が成熟した人物であれば、結果は吉となります。すなわち、戦えば必ず勝利を収めます。そもそも戦争は命を失わせ、財産を破壊するものですから、やむを得ず行うものであり、戦を始めて負けることは罪となります。勝つことで初めてその罪を免れることができます。これが「吉にして咎なし」(魏の王弼)の意味です。

占いでこの卦を得た場合、その行いが正しく、事に当たる人が老成した人物であれば、結果は吉となり、咎もありません。

彖曰。師衆也。貞正也。能以衆正、可以王矣。剛中而應。行險而順。以此毒天下。而民從之。吉又何咎矣。

彖に曰く、師は衆也。貞は正なり。能く衆を以いて正しければ、以て王たるべし。剛中にして応ずじ、険を行ないて順。これを以て天下を毒して、民これに従う。吉、また何んの咎あらん。

師とは、丘を埋め尽くすほどの人々が集結することを意味します。それは群衆であり、同時に軍隊でもあります。多くの人々を巧みに使いこなし、正義の道を進むのです。正義をもって不正を討つ、これこそが天下の王者となるための道です。

九二の位置にある剛爻は「中」にあり、六五にぴったりと「応」じています。これは君主から全ての統帥権を委任された状態を表しています。戦争は本来危険な道であり、この危険な道を進みながらも民の心に従うことができるのは、老成した人、すなわち賢者でなければ不可能です。

戦争は避けられない害をもたらしますが、指揮官が徳を備えているため、民は喜んで従います。そうなれば戦いは勝利し、吉とされます。民が喜んで従うため、戦いによって民を害することがあっても、咎められることはないのです。毒の字は、兵がやむを得ず用いられるべきことを示しています。通常の薬では治せない病気を癒す最後の手段として、少量の毒が用いられるように。

象曰。地中有水師。君子以容民畜衆。

象に曰く、地中に水あるは師なり。君子以て民を容れ衆を畜わう。

この師の卦は、上半分が大地であり、下半分が水を表しています。すなわち、地下に水が流れている様子を示しています。水は地表に現れることがありません。同様に、兵士は農民の中に溶け込み、離れることはありません。このため、この卦は軍隊を象徴しています。君子はこの卦に倣い、民を安心させることによって、民の中に潜在する兵力を蓄えるのです。

初六。師出以律。否臧凶。 象曰。師出以律。失律凶也。

初六は、師出ずるに律を以てす。臧かざれ凶。 象に曰く、師出ずるに律を以てす、律を失えば凶なり。

地水師は「戦の道」を説いた卦であり、律は軍律を意味します。初爻は戦の始まりを示し、これは軍の始まりであり出陣の時を表しています。

戦の始まりにおいては、まず律をもって行動しなければなりません。内部の規律(軍律)が乱れていては、たとえそれが正当な戦であったとしても結果は凶となります。「臧」という言葉は「よし」「厚し」「おさまる」「善」といった意を含みます。「否らざれば臧きも凶」とあり、規律が行き渡っていなければ、どんなに正しい戦・正義の戦であっても凶となるのです。

この卦が出た場合、占いの結果としては、始まりにおいて慎重に行動し、法を守ることが求められるという意味になります。

九二。在師中。吉无咎。王三錫命。 象曰。在師中吉。承天寵也。王三錫命。懷萬邦也。

九二は、師中に在り。吉にして咎なし。王三たび命を錫う。 象に曰く、師中に在り吉とは、天寵を承くるなり。王三たび命を錫うは、万邦を懐なつくるなり。

この二爻は、成卦の主要な爻であり、力強く正しい戦の指揮官です。剛健でありながら、内卦の中でもその強さを発揮し、さらに軍の道に忠実であるため、大将の資格を十分に備えています。王からの厚い信頼を受け、兵を見事に統率し、乱賊を鎮めることで世を平穏に保ちます。三軍を率いて吉を得る爻です。人が人を殺さなければならない戦の道に従いながらも、その道に忠実であり、戦争の中庸を得ています。したがって、勝利を収めることができ、王に面会して嘉賞を受け、何度も命を受けることとなります。

九二は、師を出す時において、陽剛であり下の卦の中心に位置しており、中庸の徳を備えています。六五の天子と陰陽の調和をなし、深い信頼を得ています。そのため、吉であり咎めることなく、乱賊を平定し、大きな功績を成し遂げ、天下を安定させることができます。天子は何度もありがたい褒美のお言葉を賜り、その将軍の力によって万国を平定しようという望みを表しています。

六三。師或輿尸。凶。 象曰。師或輿尸。大无功也。

六三は、師或いは尸を輿う。凶なり。 象に曰く、師或いは尸を輿うとは、大いに功なきなり。

不徳不才でありながら大将として軍を率いると、戦いに敗れ、場合によっては戦死してしまうこともあるでしょう。その場合、屍骸を車に載せて帰ることになるかもしれません。六三の大将が不徳不才であるため、部下を統率することができません。自分の力量を超えた地位に就いているのです。

指揮官が戦死し、その屍を載せて帰ることになれば、多くの部下の将校たちがそれぞれ勝手に命令を発し、指揮系統が乱れます。結果として、各々が独自の行動を取り、作戦は失敗に終わるでしょう。このような状況では、必ず凶となります。

この三爻もまた戦の大将ではありますが、二爻とは異なり不適任者です。三爻と四爻は賢者ではないため、吉を得ることができません。このような者が大将となれば、必ず戦いに敗北する運命にあります。

陰柔で曖昧、陽の位に陰が位置しているため、気力はあっても実力が伴いません。地位に相応せず、応じる者もいないため、頼るべき拠点もない爻です。戦に敗北し、多くの戦死者を車に乗せて帰ることになります。戦えば必ず敗北するため、凶です。

六四。師左次。无咎。 象曰。左次无咎。未失常也。

六四は、師左りに次る、咎なし。 象に曰く、左りに次る咎なしとは、いまだ常を失わざればなり。

兵法の基本原則として、布陣の際には低地を前方に、高地を後方に配置することが推奨されます。前方左側が低地であれば攻撃が加速しやすく、後方右側が高地であれば防御の拠点として利用しやすいからです。次に止まるべき位置としては、高地の左側に止まり、右後方に高地を配置することが求められます(魏の王による戦術)。

さて、六四の位置は険☵の前方にあります。これは右後方に険阻を配置している状態を示します(清の王夫之による解釈)。六四はもともと陰であり「不中」であるため、戦いに勝つ見込みはありません。

ただし、陰であって陰位にいるため、自分の能力を認識し、安全な場所に留まることができます。これは、軍隊が無謀に突進せず、高地に拠って留まる象徴でもあります。六三の無謀さとは一線を画しているため、「なし」という判断が下されるのです。象伝の「常」とは、兵法の常道を意味しています。

この四爻も戦の大将であります。二爻が理想的で優れた大将であり、三爻は無鉄砲であるために多くの死者を出す大将であるのに対し、この四爻の大将は、才能に乏しいものの無鉄砲ではないため、無理をせずに軍を退却させる賢さを持ち合わせています。そのため、大きな咎めを免れるのです。

三爻は陽位に陰が居て、妄進し戦いに敗れ、尸を輿うことになりますが、この四爻は「師、左次す」とあるように、退却することを意味しています。

「左遷」という言葉があるように、「左」は退く、「右」は進むことを示し、「次」は「やどる」という意味です。この四爻は陰位に居る陰で、その位は正しいものの中庸を得ていません。志も力も弱く、敵を制して勝つことはできませんが、自らの力と時勢を知り、軍営を退くことができます。

正位にいるため、三爻のように妄進することなく退いて無事を保つのです。退くことを知るのも軍の道であり、その常道を失うことはありません。すでに坎険を脱しており、助かる意味もあり咎めもないのです。

六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。 象曰。長子帥師。以中行也。弟子輿尸。使不當也。

六五は、田して禽あり。執言に利あり。咎なし。長子師を帥ゆ。弟子尸を輿う。貞なるも凶。 象に曰く、長子師を帥ゆ、中行を以てなり。弟子尸を輿う、使うこと当らざるなり。

田は狩猟、禽は獲物(清の王夫之)。執言という耳慣れない言葉は、程氏によれば、相手の非を指摘し討つことである。六五はこの師を動かす主体であり、柔順(陰)で中庸を得ている(五は上卦の中)。この者は戦争をしかけるような人物ではなく、相手からの挑戦を受けてやむを得ず戦うものである。このような戦いは必ず勝利する。戦って鹵獲《ろかく》があることを「田してあり」と象徴し、執言に利があると言う。占断も咎はない。

長子(長男)は大人物の例えであり、九二を指す。弟子(次男以下)は小人の例えで、六三と六四を指す。戦争では一人の指揮官に全てを任せることが重要である。九二という有能な将軍に命じておきながら、六三や六四のような小人物を作戦に参与させれば、戦争に敗北する。長男が軍隊を統率しているのに、弟たちが戦死者の屍骸を車に載せて帰るというのはその象徴である。このように指揮命令が一本でないと、戦いの動機が正しくても、結果は凶となる。象伝では、中庸を保っているから九二が「中」を得て行動しているとされる。

占ってこの爻を得た場合、こちらの主張を貫いて敵を討つのが良い。獲物があり、咎はない。ただし、一人のしっかりとした人物に全てを任せるようにし、小人物をさらに参与させると失敗する。

禽は賊。「領地を荒らしに来る者がいる為、国王が軍を起こすよう命ずる。それは正しいことである。その際、優れた人物を大将に任じなくてはならない。そうでなければ多数の戦死者を出すことになり、いくら正しい戦といえど凶となる」 この五爻は、国の王の立場で書かれています。戦を始めるには、それなりの理由が必要ですが、ここでは「領地を荒らしに来る者がいる」という正当な理由があるため、非難される戦ではありません。

大将の選任もまた重要で、間違えると、正しい戦であっても多くの死者を出し、凶を招く結果となります。「田」というのは、穀物を作る田のことを指します。坤を田とし、その田に作ってある物を荒らす鳥や動物が来る場合、これを退治するべきです。これを領地荒らしや国土侵略に置き換えると、征伐しなければなりません。

五爻は君位にあり、征伐の軍を起こすよう命令を下します。「執言に利ろし」とは、自ら陣頭に立つのではなく、命令を下して指揮を執ることを意味します。「長子師を帥ゆ」の長子とは二爻のことであり、三軍の兵を統率して王命を遂げる者を指します。長子というのは老練な者、器量の大きな人物を意味します。二爻は丈人であり、二三四爻に震を持っているため、長子とされます。「弟子尸を輿う」とは、三爻や四爻に任せると、正しい戦であっても敗北することを意味します。

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。 象曰。大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。

上六は、大君命あり。国を開き家を承く。小人は用うるなかれ。 象に曰く、大君命あり、以て功を正しくするなり。小人用うるなかれとは、必ず邦を乱ればなり。

上六は師の最終段階であり、論功行賞の時期です。戦功のあった者には、大君から爵位が与えられます。ある者は諸侯として千乗の国(戦車千台を保有できる大国)を統治し、ある者は卿大夫として百乗の家(戦車百台を保有できる領地)を世襲します。

上卦は坤、土であるため、開国承家の象徴が表れます。しかし、小人にはいくら功績があっても、国家や政治的権力を与えて重用してはいけません(=小人勿用)。小人は必ず国を乱すからです(象伝)。

したがって、金品を与えて賞するだけにとどめるのが良いとされています(程氏)。これは人材登用の鉄則として知られています。功績を上げても、自分の利益だけを考え、人々の信頼を得られない小人は必ず国を乱します。そのため、金銭をもって賞するにとどめ、大任を与えてはなりません。

この爻の占断において、占者が有徳の人であればめでたい結果となりますが、占者が小人であれば、功績があっても重用されないという意味になります。象伝においては、功績の大小に応じて公正に褒美を与えることが正しいとされています。

戦が終結し、軍勢はその使命を全うし、功績に見合った報酬を受けることとなります。「命あり」とは論功行賞の大命を指し、新たに諸侯を任命したり、卿や大夫に家を与えたりすることを含みます。

しかし、小人にはたとえ功績があったとしても、一時的な恩賞にとどめ、地位や権力を与えるべきではありません。小人たちは自らの功績を誇示して慢心し、国内の混乱を引き起こすからです。『師』の初めでは出陣の道を説き、その終わりには行賞の道を示しています。

▼龍青三の易学研究note一覧▼

#龍青三易学研究 #易 #易経 #六十四卦 #易占 #易学 #周易 #八卦 #易経解説 #易経講座 #易経研究 #易学研究 #人文学 #中国古典 #四書五経 #孔子 #創作大賞2024 #オールカテゴリ部門

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?