ブルームーンを眺めた、大雨の夜。

地方の街で、頓挫した撮影隊。

トーキョーの片隅でボロ雑巾のように働いてきた僕は、広告業界でいくつかの賞をもらえて、やっとアートディレクターとして認められはじめた。そんな頃に、知らない街で出会った切ないカップル。大雨が降った夜は、ふと思い出すんだ。

某飲料メーカーの広告キャンペーンを任された僕は、九州にロケシューティングで来ていた。有名タレントを起用したCMやポスターの仕事だった。80人ほどのスタッフやクライアントと共に、宮崎県は都城という地方都市に滞在していたんだ。

「あーあ、今日も太陽は出ないね。」

CMディレクターが、空を仰いで嘆く。

連日朝4時に集合してるのに、あいにくの天気でなかなかシゴトが進まない。どうしても、晴れの絵が欲しい。でもタレントのスケジュールが限られているから、止められない。曇り空の下で太陽光に近いライトを使って、仕方なく撮影していたんだ。現場の緊張感も、どんどん張りつめてくる。グラフィックの責任者だった僕は不安が次第に大きくなってきて、フラストレーションがバクハツしそうだった。

大雨の中、知らない夜の街に飛び出した。

ミーティングを兼ねた夕食を済ませ、クタクタになってホテルの部屋に戻ると、パンパンに溢れたメールボックスが待ち構えていた。

広告代理店のクリエイティブは営業と違って、いくつものクライアントを担当する。不在だからといって、他の仕事は止められないんだ。頭を切り替えて次々と処理していると、プロデューサーから電話。明日の午前中は、大雨で中止のようだ。

「久々にゆっくりできそうだな。」

ずっと早朝に集合してたから、すーっと気が楽になったんだ。

時計の針はもう24時。真っ暗な窓の外は大雨だった。息苦しくジメジメした部屋で憂鬱だった僕は、真夜中の冒険を企んだ。

初めての場所に来ると、ふと独りで夜の街へ出ていきたくなる。自然体で、自分探しができるからなのかな。ヤバいこともたくさんあったけど、かけがえのない夜だって幾度となく拾ってきたんだ。大雨のこの日も、何か起こりそうな予感がした。

雨の歓楽街はキケンな匂いがした。

こんな真夜中に、どこに行くんだろうと怪訝そうなフロントマンを横目に、ビジネスホテルを出る。怖いほど黒光りしたアスファルトには、容赦無く雨粒が打ちつけていた。ポケットには2万円と、何かあったときのクレジットカード。何度か痛い目にあって、学習したんだ。

「えっと、どっちにいったらいいんだ?」

ここ都城は中堅の地方都市。空港からロケバスで直接来たし、食事も送り迎え付きだから土地勘は無かった。 ホテル前の大通りは真っ暗だったけど、2ブロックほど先に数台のタクシーが客待ちをしているのが見える。

その角を曲がると、突然キラびやかな歓楽街が現れたんだ。何本もの細い路地が交差するメイン通りに、怪しいスナックやクラブの看板がひしめきあってた。

雨の歓楽街は、美しく妖艶だ。水たまりに移り込む、無数のネオンサイン。 フィルム時代の東映映画みたいに、キケンな匂いがした。

大雨の真夜中でしかも平日だというのに、客引きらしきスーツ姿の男たちと、綺麗なドレスを着飾ったお姉さんたちでひしめき合っている。

「お兄さん、いい娘いるよ!」

「ねぇ一緒に飲もうよぉ〜。」

そんな言葉が飛びかい、平気で腕を掴んでくる。新宿だったら、速攻でアウトだ。こんな時間に1人で歩いてる男なんて、格好の獲物。丁寧に断りながら、急ぎ足で逃げるしかない。安っぽいコンピュータゲームみたいに、次々と現れるしつこい客引きを避けて歩いた。ビニール傘をさしていたのが、せめてもの救いだった。

こんなとこでボッタクられたら、せっかくの夜が台無しだ。

キャバクラの先に見つけたのは、ロックなバーだった。

メイン通りをあてもなく進んでもしょうがないので、細い路地に逃げ込んだ。すると無数にあるスナックの看板に混じって、 スカルとダイスをあしらった違和感のある看板を見つけたんだ。

それは薄暗い雑居ビルの1階、どんつきの店だった。知ってなければ、絶対見つからない場所だろう。窓は潰されて中は見えないけど、ライブのフライヤーがベタベタ貼ってあっていい雰囲気だった。

勇気を出して、鉛色の重いドアを開けてみる。

無数のアナログレコードに、ジョージネルソンのビンテージクロック。BGMは反逆のロカビリアン、ジーンビンセントのPink Thunderbirdがで低く流れてて、センスいいなと思った。客が誰もいないのは、ラッキーだ。常連の間に入っていくほど、めんどくさいことはない。

シンプルなバーカウンターの向こうに、ハンチングをかぶったガタイのいいマスターがいた。スカルのTシャツからのぞく腕には、びっしりとオールドスクールのタトゥが刻まれていた。まるでストレイキャッツ時代のブライアン・セッツアーのようだった。

トーキョーの話で、意気投合した。

「いらっしゃい...。」

作り笑いで迎えないのは、対等で飲める店の証だ。マスターはきっと、僕が着ている東洋エンタープライズのスカジャンを見て、ただ者じゃないと思ってるハズさ。

ジャックダニエルズのバーボンソーダを頼みながら

「いい店ですね。この街にこんなとこあるんだね。」

マスターの目尻がふっと柔らかくなる。

「ここだけですね。どちらからですか?」

低く渋い声のマスターに

「トーキョーから仕事で来てます。」

と僕。

「へぇこんな田舎に、どんなお仕事で?」

「ちょっと撮影しに来てるんですよ。詳しくは言えないんだけど。」

安っぽいスカジャン着た男が撮影だなんていうのだから、きっとAVか観光用ビデオでも撮りに来たんだと思われただろう。かえって気を使われたのか、この話はこれで終わった。

「実は僕もトーキョーに7年いたんですよ。西新宿のボロいアパートにね。」

「えっそうなの?何してたの?」

意外な展開に、僕は身体を乗り出した。

ロックンロールで繋がった2人。

「バンドでがんばったんですけどね。いろいろあって帰ってきましたよ。」

「ええっ、俺もバンドやってるよ。なんて名前?」

それを聞いて驚いた。ロックンロールのそこそこ有名なインディーズバンドで、彼はドラムを叩いていたらしい。渋谷や下北沢で、同じライブハウスに出てたようだ。お互いに対バンの機会はなかったけど、彼もこちらのバンド名を知ってたのは嬉しかった。

僕もネオロカビリーバンドで何年もギターを弾いて、2枚の自主CDはタワレコのインディーズコーナーに置いてもらっていたんだ。

「今もシゴトをしながら、意地で続けているよ。」

という僕に

「俺は、きれいにやめちゃった。」

と寂しそうにマスター。

僕もマスターと同じく、夢破れた1人だけどね。

それから僕たちは意気投合。遊んでた街も同じで、共通の知り合いもいて、バンドからライブハウス まで、次から次へと話題が尽きない。2人きりのバーで、愉快な時間が過ぎていく。

彼女は、確かにスターを目指していた。

「おつかれー。」

すると深夜の2時に突然ドアが開いて、ドレスにカーディガンを羽織った女性が入ってきた。僕の隣ひとつ開けたストゥールに、しなやかな身のこなしで腰かける。若いけど落ち着いた雰囲気の、美しい女性だった。品のいい香水の香りが心地いい。きっとナイトクラブの仕事が終わって、飲み直すんだろう。

「お客さん、ロカビリーバンドやってて、トーキョーから来てるんだって。」

「いやいやバンドじゃなくて仕事ですよ。出張で来てます。」

紹介してくれたマスターの間違いを、僕はすかざす正す。

「へぇーこの街には珍しいお客様ね。」

愛嬌のある笑顔で、僕をみた。

「私もトーキョーで暮らしてたのよ。彼と一緒にね。」

「えっ?一緒にバンドやってたの?」

「ううん、私は女優を目指してたの。」

はにかみながら笑った。

聞けば8年前の高校生の時、トーキョーで開催されたある映画のオーディションで3位になった。それからすぐに芸能事務所に呼ばれたらしい。恋人同士だった2人はいったん別れたけど、高校卒業と同時にマスターも追いかけて上京したらしい。

まるで、3流の恋愛映画のような話だった。

彼女が脇役で出たというドラマや映画は、全部知っていた。それでもなかなか花開かない現実に、とうとう負けてしまったらしい。

「嫌なこともたくさんあって、なんか耐えられなくなっちゃったんだよね。」

遠い目をして彼女は静かに言った。

インチキな街トーキョーの芸能界で、どんなことが起こったかなんて、僕は大体想像がついた。マスターは俯いて飲んでいる。

去年、夢に見切りをつけて、2人でこの街に帰ってきたらしい。

「今はこんなクソみたいな生活ですよ。」

アナログレコードをセットしながら呟くマスターに、僕はちょっとせつなく苦笑い。5杯目のバーボンソーダーを飲み干した。

2人を支えたのは、クソみたいな街だった。

「まぁ気の利いたことは何も言えないけどさ。」

「それもかっこいいんじゃないかな。」

2人がすっと僕の顔を見る。

「大切な夢に命懸けた一瞬があったってことは、

ピュアなハートを確かに持っているってことだからさ。」

少しの沈黙があって、マスターがゆっくり口を開いた。

「まぁあの時代のことは、良くも悪くも一生忘れないだろうな。」

彼女も小さく頷き

「確かにピュアで無垢だったね。」

と続けた。

「あとさ、俺は生まれも育ちもトーキョーだから、もうどこにもいかないだろうけど。」

彼女は僕の顔を見る。

「トーキョーとは別に、いつでも帰れる街やダチがいるなんて羨ましいな。」

マスターと彼女は向き合いながら

「まぁ、それはあるかな。」

「だから頑張れたというのはあるわね。」

「じゃあ、クソみたいな街じゃないじゃん。大切な街じゃん。」

指差す僕に

「そりゃそうだ!」

2人の顔はパッと明るくなって、3人で笑った。

ブルームーンが教えてくれた。

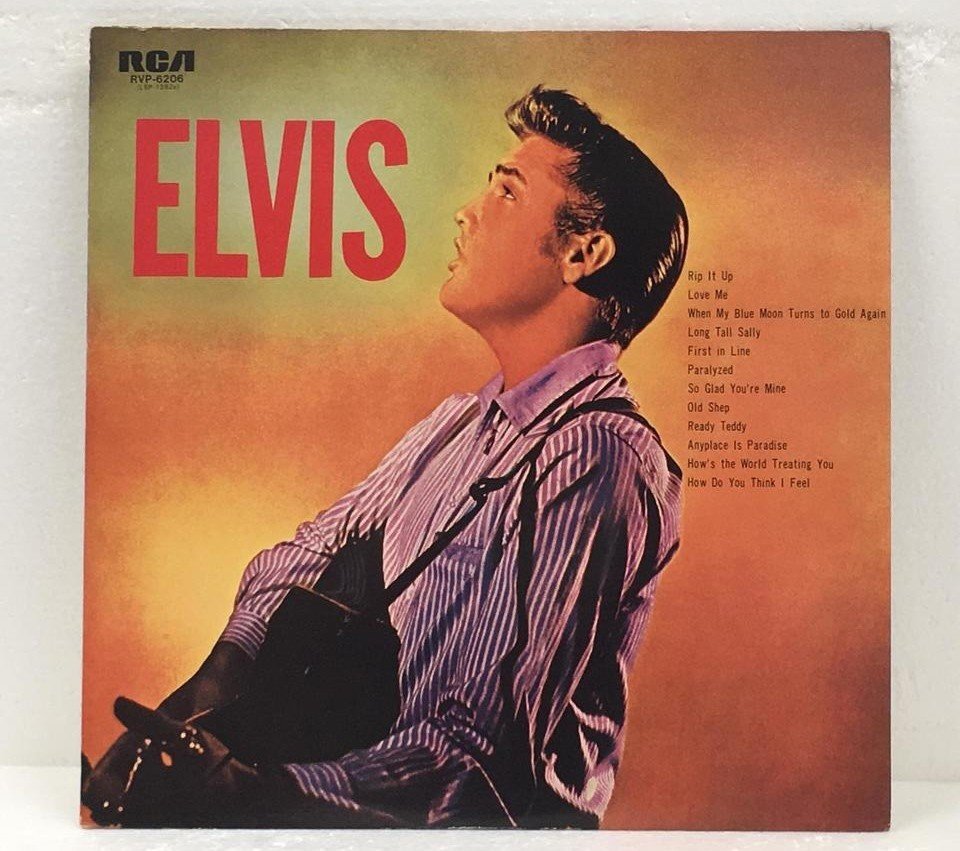

バーの中は、BlueMoonがしっとり流れている。

エルヴィス・プレスリーがカバーした、バラードの名曲さ。

ブルームーン

ふと見上げると月が金色に変っていたよ

もう僕はひとりじゃない

あふれる夢がこの胸にあるから

唯一の大切なひとがこの腕にいるから

キングが囁くように唄っている。この曲を聴いて、僕は思ったんだ。

それでいいじゃんか。

大切な人さえいれば、ブルーな月もゴールドに輝くよ。

2人で幸せになれよな。

気がつけばもう深夜4時。明日も午後からシューティングだから、酒が残ったら大変だ。名残惜しかったけど、席を立つことにした。

マスターにはかなり奢ったけど、飲み代は驚くほど安かった。貸切だったのに、これじゃまるで採算が合わないな。話に付き合ってくれた彼女の分も無理やり払わせてもらった。

再開を約束して、店を出る。まだ数日いるから、どうせ毎日通うことになるだろう。

思いドアを開けると相変わらず激しい雨。知らない街で、今夜も素敵な夜を手に入れたな。ちょっとせつなくて、ほろ苦くて、あたたくて。

僕はブルームーンを口ずさんで、大雨の中を歩き出した。

*以前クロスビート誌に掲載されたものを、リライトしました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?