タルコフスキー自ら「鏡」について語る :星や海を見るように、ただひたすら見てほしい

長い前置きです

あの「本」があれば、すべて解明した!

かなり昔のことですが、タルコフスキー映画「鏡」のある場面についてあれこれ考え巡らしたことがありました。

映画の中で「紙吹雪の舞う街頭を軍隊が凱旋行進をしている」ように見える記録フィルムが挟み込まれるのですが、映画の時代背景として独ソ戦も描かれていたので、その「軍隊」をナチスドイツだと勝手に思い込んでいましたが、確証は何もありませんでした。

それで、事の真相は、あの「本」があれば判ったかも、・・という書物がかつて私の手元にはありました。それは、リブロポート出版の「アンドレイイ・タルコフスキー 鏡の本」です。

1994年発刊、A4変型判、厚さ4cm、重さ1kg、価格9,000円ほどの凄い本があったのです。映画「鏡」の映像一コマ一コマに解説を入れたような徹底した編集方針に貫かれている労作で、「鏡」の画像索引つき辞典のような究極本です。

それなのに、もう15年ほど前に、そんな貴重本を私は古本屋に売り渡してしまっていました( それなりの高額査定で )、・・おそらく、高画質BDが手に入ったので、画像解説の本を持つ必然性が薄れていたのでしょう、後からひたすら後悔しました。

ところが数年前、きわめて幸運なことに、同じ本を持っていた旧友から譲り受けることができ、さっそく、問題のシーンの一コマ解説を読むと、ソ連の英雄である宇宙飛行士たちのパレード模様である、とのことでした。

他にもある忘れがたいシーン

4年ぶりに「鏡」をBDで見直すと、前回の記事で取り上げた以外にも、気になる登場人物やシーンがありましたので、紹介します。

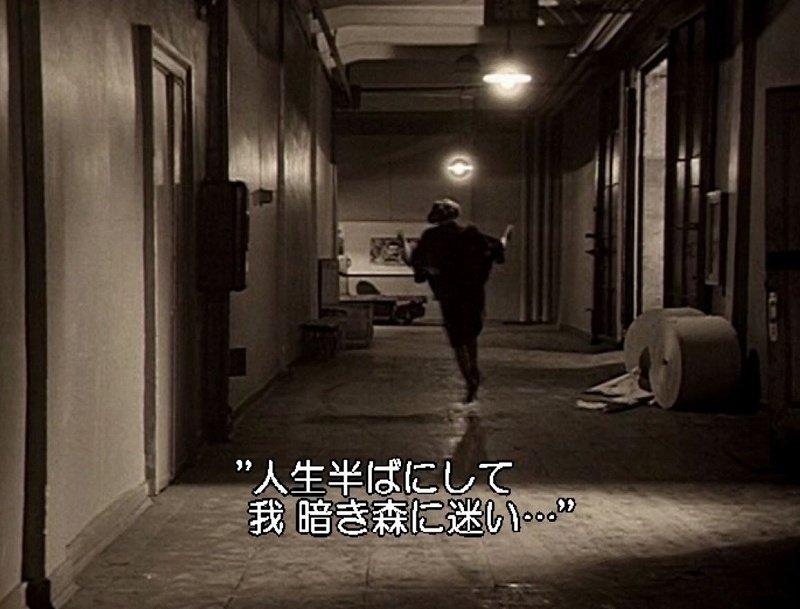

印刷所の同僚女性

母マリアは、校正ミスがあったのではと心配して職場の印刷所に駆け込みますが、ミスはなくてほっとしたところに、心配して来てくれた同僚の女性が突然、マリアをなじり始めます。

このシーンでの女性たちの描き方が実にリアルで、女の性(さが)というものが赤裸々に伝わって来るようで、タルコフスキーがセリフ劇もしっかり演出できる監督であることがわかります。

この同僚を演じた女優Alla Demidova は印象に残る存在感があり、廊下で見せる「スキップ」の軽やかさは、他のタルコフスキー映画では味わえない洒落たユーモアがありました。

母マリアのシャワー

同僚女性の辛辣な苦言に気分を害した母マリアが、うっぷんを晴らすかのようにシャワーを浴びるシーンもきわめて印象的で、タルコフスキーらしい演出が発揮されます。

水が出なくなり、給水管かどこかから響いてくる奇妙なノイズが、ぬめるように水の滴る中年女性マリアの豊満な肉体と絡み合って官能的でありながらどこか哀れさと痛ましさも伝わってきて、タルコフスキーは、こういう風な女性の生態の演出がとても巧妙です。

射撃場の少年

少年たちが戦傷退役軍人の指導による射撃を習うシーンがありますが、ここも印象深いです。

両親を亡くしている少年が、教官の「回れ、右!」の合図で180度向きを変えるべきなのに、360度回転して反抗的な態度を示すところが面白く、その後に起こる模擬手りゅう弾事件まで演出は巧みで冴えています。

タルコフスキーは夢幻的なシーンを多く描く一方で、伝統的な作劇法も十全に発揮できる監督であることがわかります。

本物と思って模擬弾を抱えて伏せた教官、少し間をおいて、少年の妙にとぼけた声が聞こえてくる、「模擬弾ですよ」。

教官の頭部の毛髪が鼓動音に合わせて生きているように波打つのですが、あの演出はどうやったのでしょうか、・・ペンライトを当てたのか?

以下、本題です

タルコフスキー自身が「鏡」について語る

映像ソフト:彼のインタビューより

かなり昔にレンタル視聴したタルコフスキー関連の映像ソフト(仔細は不明)で、タルコフスキー自らが「鏡」について語る箇所があり、その時の「メモ書き」より要約紹介します。

人からは、僕自身「鏡」がもっとも好きな映画ではないかと言われるが、美学的手法が定まっていないし、どうしたら自分の望むイメージが創り上げられるのかわかっていなかった。

この映画には苦労した。特に編集が大変だった。結局、膨大なフィルムから19通りのヴァージョンを作ってしまった。それは、伝統的な劇作法に基づくやり方ではなかった。

その後、最近になって、「ストーカー」や「ノスタルジア」のようにもっとシンプルにすべきだったと思った。それに比べると、「鏡」はあまりに枝葉が多くて、あの手この手を使って起伏が激しく、色彩も多様すぎて、ぼくの美学的要素がすべてつめこまれてしまった感じだった。

「ノスタルジア」公開後のインタビューであったようですが、あくまで映像作家として過去の踏襲でなく、さらに創造的成長を遂げたい、という思いからの自己省察を彼は語っっているのだ、と私は受け取めています。

ただ、私としては、その「枝葉の多さ、起伏の激しさ、色彩の多様さ、美学の詰め込みすぎ」こそが、映画「鏡」の最大の魅力と感じています。

補足:撮影当時のフィルムについて

私の印象では、旧ソビエト時代の作品「惑星ソラリス」「鏡」「ストーカー」で使用されたカラー・フィルムのやや褪せた色合いや不鮮明さこそ、逆に視覚的な脳内刺激を与えてくれ、こちら側の想像力を刺激して止まなかったのではないか、と思うのです。

イタリア亡命後、先進国の鮮明で色調豊かなカラー・フィルムに定着された「ノスタルジア」や「サクリファイス」の映像美は、フィルム自体の輝度や艶などの表層的な華やかさが目立つあまり、彼の霊感の源泉であった「奥深く靄のかかったロシア」、つまり、ロシアの大地の持つ固有の空気感がすっかり影を潜めてしまい、私はかえって母国ソ連時代の映像フィルムに「ノスタルジア」を感じるのです。

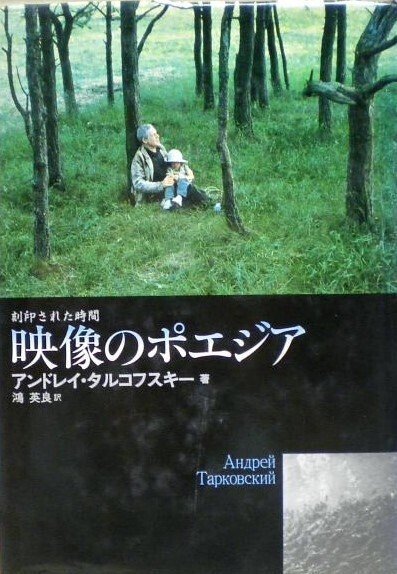

タルコフスキー自著:「映像のポエジア」より

タルコフスキーの著作「映像のポエジア」(ロシア語原題は「刻印された時間」)は、全部で9章からなる360ページ近い大作です。とくに第5章では、「鏡」におけるイメージやモンタージュ、リズムや音響、さらには俳優論まで50ページ以上に及ぶ多角的で理論的な見解や分析が記されていて興味深いのですが、文量が多く、文脈と言葉が錯綜して論旨がつかみがたい個所も多くあり、ちょっと理解しにくい難解さがあります。

そういうわけで、以下には、前後の文脈を省略しても何とか理解できる短い表現箇所だけを引用します:

「序章」より

ひたすら見なければならない:

映画「鏡」は、ただひたすら見なければならないのだ。バッハの音楽とアルセニー・タルコフスキーの(彼の父)の詩に耳を傾けなければならないのである。星や海を見るように、風景に見とれるように見なければならないのである。

「鏡」を見た、ゴーリキー市のある女性からの手紙の紹介:

「・・私にもあのような幼年時代がありました・・、あなたの映画に出てくる子供の、意識と思考のめざめは、何と素晴らしいことでしょう!・・天井の片隅を眺めながら、人生において初めて、私は独りではないのだと感じたのです。」

私自身、とても長い間、私の映画は誰にも必要とされていない、理解されていないと思わされていたので、このような好意的な評価を読むと、私の心は高まり、私の活動に意義が添えられ、私の選んだ道は正しかった、・・という思いが強固になった。

「第5章 映像について」より

編集作業中、突然、「鏡」は生まれた:

(「鏡」撮影完了後に膨大な量の映像ショットを編集してつなぐ作業で苦労していた)ある日、映像ショットの大胆な並べ替えが可能であることに気づき、突然、「鏡」は生まれたのである。映像は息を吹き返し、一コマ一コマがまるで一体の循環器系のように、相互に連関して動き始めたのだ。

イメージとは:

イメージとは、映画監督によって表現された何らかの意味ではなくて、水滴の中に映し出される世界全体なのである

イメージとは、人生を意味づけたり、象徴したりするのではなく、人生のユニークさを表現しながら、具体化するのである。

リズムについて:

映画のリズムは、目に見える形で記録された対象の生命を通して伝えられる。だから、葦の揺らぎによって川の流れを表現することができるのである(これは、「惑星ソラリス」冒頭のシーンを指すのでは?)

モンタージュについて:

映画におけるモンタージュの特徴は、撮影された映像それぞれのショットの中に「刻印されている時間」をつないでゆくことなのだ。

補足:「刻印されている時間」とは?

実は、上記の箇所、前後の長い文章を読んでも意味がわかりづらい部分です。タルコフスキーは、水圧や口径の違う配水管同士はつなげないという比喩を用いて説明していますが・・・??

私が思うに、不安に満ちた夢を描いている映像と、茫漠とした思いで森の中をさまよい歩く映像なら、そこに流れている(刻印されている)時間は同じなのでつなぐことができるが、パーティで軽快な音楽に合わせて楽しく踊る様子の映像とはつなげない、ということではと推測します。

音楽について:

世界はそれ自体で素晴らしく響いており、もし我々がその響きを聞き取るならば、音楽は映画にとって全く不要なものとなるに違いない。

「鏡」において、作曲家アルテミエフと私は、ある場面で電子音楽を用いた。・・私は電子音楽の響きを、詩的に高められた地上のこだま、さらさらいう音、ため息などに近づけたいと思った。

「鏡」の中で私が語りたかったこと:

「鏡」を見た観客への説明で最も難しかったのは、真実を語りたいと思う願い以外、どんな隠された象徴あるいは暗号で書かれた意味も、この映画にはひとつもないということであった。

「鏡」の中で私が語りたかったのは、自分自身についてではない。全くそうではなくて、身近な人たちとの関わりを通じて起こる感覚、相互関係のあり方、彼らへの永遠の慈しみ、自分の無能力ぶり、つまり、償い難い義務という感覚について語りたかったのである。

最後に、書き手のつぶやき

20世紀末までにみんな逝ってしまった

それにしても、一度、創作の極み「成熟」に到達したような表現者たち、たとえば、古くはリルケ(51歳)から、80年代に亡くなった寺山(47歳)、タルコフスキー(54歳)、90年代に亡くなったキェシロフスキ(54歳)、武満(65歳)など、まだ40代~60代の「働き盛り」だったのに、なぜ、この世での寿命を急いで使い果たしたかのように逝ってしまうのでしょうか、それとも、もっと別の使命があって、早めに天に呼ばれたのでしょうか?