『刑罰』(F.V.シーラッハ)と刑法の不完全さ #読了

日々の読書に感想を。そんな気持ちで読書感想文

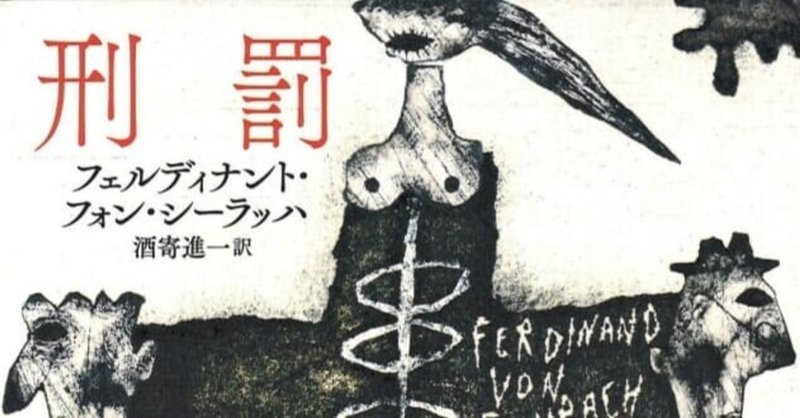

今回は図書館で見つけた禍々しい表紙が目を引いた一冊

本記事は

「作者」「内容」「気になった文章・ポイント」

三点から感想をまとめる

なるべくネタバレしないようにするので

“面白そう!!”

と思ってくれれば幸い

フランス文学コーナーを旅している途中

インパクトのある表紙と

興味をそそるタイトルの二文字が

気になって手にとってしまった

法律と精神障害というテーマに関心がある

わたしのセンサーに引っひっかかった (' '*

※実はもう一つ選んだポイントもあるが

それはまた後ほど...

さて見ていこう

【作者について】

フェルディナント・フォン・シーラッハ

(Ferdinand von Schirach-)

1964年ドイツ生まれの弁護士であり小説家だ。

第二次世界大戦後のドイツ司法界において活躍し

“東西ドイツ・ナチズムの歴史・ドイツ法学”

などにまつわる自身の経験を生かした創作が特徴

デビュー作である『犯罪(Verbrechen)』(2011)は

2012年 本屋大賞・翻訳部門において

初の一位を堂々と飾っている

また『コリーニ事件』(2013)は映画化されており

法律という制度の不完全さを見つめなおす

社会派法廷サスペンスとなっている

気になった方は観て観て ( -`д-´)キリッ!!

【本について】

2018年にドイツで出版

日本語版は2019年に初版

(訳・酒寄進一 東京創元社)

※なお酒寄はシーラッハの他の作品も訳している

内容はシーラッハの経験を元にした

「犯罪・事件にまつわる12の短編」

1.参審員

参審員に任命されたカタリーナ

しかし、彼女は“公正”でいられなかった、なぜ...?

2.逆さ

とある落ちぶれた弁護士が挑む銃殺事件

事件解決のヒントはごろつきが教えてくれた

3.青く晴れた日

いままで四度も乳児を壁に叩きつけ、脳挫傷で死亡させ、恐るべき母親と呼ばれた自子殺しの女。その真相は?

4.リュディア

マイヤーベックが隣人に復讐をしたのには、愛するリュディアがいたからだった

しかし、二人の関係は“普通”のものなのだろうか...

5.隣人

愛する妻を亡くして悲観にくれるブリンクマンの日々

そんな時、尋ねてきた隣人・アントーニアは妻によく似ていた

6.小男

ひょんなトラブルで飲酒運転事故で捕まってしまった麻薬の売人。・・・一事不再理を知っているかい?

7.ダイバー

出産を機に幸せな夫婦の生活は変わってしまった。それはダイバースーツのように身を包んだようとあらわそう

8.臭い魚

トムの町には「臭い魚」という、忌み怖がられている男がいた。ある日子供たちは、度胸試しに声を掛けてみる

9.湖畔邸

大好きだった祖父と過ごした思い出の湖畔の邸に

やっと移り住んだのに土地開発だって?!

10.奉仕活動(スプートニク)

新人弁護士セイマは、人身売買・売春などの罪で起訴された非道な被告人を弁護しなくてはならなくなった

11.テニス

出張前に外した真珠のネックレス。それは知らない女の真珠のネックレス。事故はかくして起きるものなのか?

12.友人

リヒャルトは成績優秀・スポーツ万能・裕福な家系

何でもこなす彼は私の一番仲のいい友人だった

しかし再会した彼はすっかり変わっていて...

独特なタイトルセンス...

芥川とかもスッキリした題目つけがちだよな~

こういうの個人的に好きです

どれも短くて読みやすく

淡々とした読み心地のため

スッと読めてしまった

一連の展開があるというわけではなく

それぞれのストーリーが

それぞれの形で

日常のなかの「犯罪」と出会っていく

裁判官が出てくる話もあれば

ほとんど子どもしか出てこない話もある

法律が登場人物を救ってくれる話もあれば

法律が冷酷に映ってしまう話もある

そこが考えさせられるポイントで“面白い”

個人的に好きだったのは

「リュディア」「小男」「隣人」

【気に入った文章・ポイント】

法は罪を裁くのが機械ではなく

人間であることを求めている ーp24

本作はタイトルにもあるとおり

法治国家において人間が犯した“罪”と

それにふさわしい“刑罰”という構造を

さまざまな事件例から見つめなおす

というのがテーマになっている

そして同時に、

「刑法」の不完全さ

を再認識できるのが素直な感想だった

「参審員」において、主人公・カタリーナは

社会から選出された一般市民の代表としてとして

刑事事件の量刑判断を行うことを求められた

これは法治国家に住まうものの義務であり重要な使命だ

法は、守られる対象者=市民によって行使を赦される

しかし彼女は“公正”な判断ができなかった。

これは読めばこそわかるが

誰かを裁くときに与える罪と罰は自分と照らし合わされる

公正に社会と市民を守るための法であるが

故に生まれる葛藤があったからだった

代表者となった市民は社会を代弁する

自分がこれまで法に守られ生きてこられた社会から鑑みて、罪人にふさわしい刑罰を判断する

しかしその生きてこられた社会は

その人が生きてきた物語(ストーリー)でもある

そして現在、受け継がれてきたあらゆる法律は

そうした先人たちの歴史から紡がれてきたものだ

であるならば、人が誰かを裁こうとするときに

参考にしてしまうのは

法律や刑法ではなく

生きてきた自分の物語(ストーリー)

まさにこれなんじゃないだろうか

被告人はすぐになにもかも自供しました。

精神疾患があるとは思えません。

ただ孤独なだけです ーp74

誰かを愛することは素晴らしいこととされている。

しかし刑法においては一概にそうとは言えない

犯罪の多くの原因は、“愛すること”を失うことだから

『刑罰』には“愛する”ことによって

犯罪を犯してしまう人物の話がいくつかある

「リュディア」もその一つ

吃音症で人付き合いの苦手なマイヤーベック氏は

妻に別れを告げられ独りぼっちになってしまった

そんな彼の元に、やってきたのがリュディアだ

彼女と暮らすなかで徐々にマイヤーベックの生活には“愛”が芽生えはじめる。

彼女と食事をするために料理を覚えたり

二人で恋愛映画を観たり

毎週かかさず彼女のために花を買って帰ったり

体型維持のためにトレーニングマシンを購入する

ある日、そんな二人の関係は

心ない隣人によって“壊されてしまった”

そして

裁判所に事件の判決をもとめることになるのだが

この時に証人として現れた

精神科医の台詞が見出しのそれだ

つまり

マイヤーベックは取り調べに際し

“精神鑑定”を求められているわけだ

なぜ?と、気になった人は読んでみてほしい

この話では女性裁判長の判決も印象に残っている

本作の中で、いちばんお気に入りかもしれない...

幸福な関係は人によって様々。

それはたとえ、“法律”をもってしても難しい非常に複雑な過程を経ている

だがマイヤーベック氏とリュディアの関係は

間違いなく“パートナー”だったといえるはずだ

ラテン語でne bis in idem といいます。

訳すと一事不再理という意味です ーp107

...わたしは落語が好きだが

まさにそんな話

麻薬の売買を生業としている小男・シュトレーリッツは、大きな取引を前にトラブルで交通事故を起こしてしまう。

ここで彼に発生したのは

↓

いいニュースと、わるいニュース

いいニュースは死者を出すことはなく

怪我も致命的でなかったこと

わるいニュースはトランクに積んだままの

高純度コカイン4.8kg

すんなり捕まってしまった彼は

なんと不幸だろうか

麻薬所持だけでも重罪なのに

逮捕されたことで今までの密売も明らかにされ

踏んだり蹴ったりだ

さらに飲酒運転による交通事故

刑はますます重くなるだろう

「うわー、ドンマイだわぁ」

というのがここでの感想だったのだが

最後におどろきの顛末を迎える

そして知っているだろうか

“一事不再理という

刑事裁判上のルールがあるということを”...

法は時に、あたかもヒューマンエラーのような

ミスを起こしてしまうこともあるのだ

厳しい環境に置かないと

依存症者は救えないのです ーp194

...犯罪は、精神医学が根を張る土地の一つだ。

そこには確かな共生関係がある

「テニス」はジャーナリストの女性が主人公の話である

この文章は彼女が訪れた

薬物依存症リハビリセンターでのセンター長が

述べたもの

町外れのバラックである収容所は

古い映画に出てくる野戦病院のようだった

女性はそこで薬物中毒者と彼らについて話を聞く

彼らを蝕むのは、市販の咳止めドロップから

中毒者が自ら錬成した薬物で

そこでは“クロコダイル”と呼ばれていた

リハビリセンターの場面は

ほんの1ページにすぎない

ただ、この文章で気になったのは

“厳しい環境”

というフレーズだった

狂人を収容する施設というのは

中世から修道院などがその役割を買って存在している

宗教改革後に解体された

カトリックの修道院が精神病者を含む

障害者の収容所として転用され

14世紀から16世紀にかけて

それらの一部は精神病院へ

1530年代以降に代表的なのは

「一般施療院」と呼ばれる

ドイツ中部のホーフハイム、メルクハイゼン、ハイナなど

『刑罰』は司法の領域での創作であり

司法における医学の舞台は“検察”

すなわち

罪人の科学的特定・証明

で必要とされる

第一、二次世界大戦に掛けてドイツは、精神医学

特に脳神経科学の研究が特筆される

例.)フロイトへ影響を与えるJ.M.シャルコー。

W.グリージンガーを継ぐ

T.マイネルト、C.ヴェルニッケ。

痴呆研究のA.アルツハイマーやA.ヤコブなど有名

そこには“人格の特定と剪定”が

当時の政策に必要とされていた背景がある

日本の憲法の参考にもなったドイツの刑法

その精神は、それらが求めた医学と重ねられる

司法=刑法によって常人と罪人を判別

=罪人は監獄に収容される

精神医学=科学によって常人と狂人を判別

=狂人は治療所に収容される

誰を社会的な“悪”と規定するか。

それは、法の領域だけではやはり不完全なわけで

法は法でしかなく、絶対の神でも何でもないのだ

(おまけ)

すべてが鳴りをひそめているとき、たいていなにかが起きている。 ーp5

...おまけとして付け加え

正確には扉の書いてあった端書だが、記しておく

たとえば

自分の家が平穏で幸せであるように見えてるとき

隣の家の人がそれを見て、何も思わないと

はたして断定できるだろうか?

たとえば自分の生活スタイルと誰かを比較し

劣等感や自己嫌悪から絶望し

不穏な感情が湧いてこないと

だれが確証を持てるだろうか?

絶対の“安心”な時は、起きてはいないのだ。

この一見ネガティブな言葉から『刑罰』は始まっているが、この扉の文を目にしたとき、

わたしは貸し出しカードを出した

なぜなら

私の大好きな哲学者

セーレン・キルケゴールの言葉だから!!!

・・・・それだけです。

『不安の概念』(1844)もいつかは載せたいですね

〆

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?