『女子大に散る』 第10話・薑

臥薪嘗胆が報われて女子大の看護学部に常勤採用を打診されたのは、コロナ禍二年めの春だった。契約を更新した矢先だったが、自分の仕事が前学部長にして稀代の乙女トヨムラ先生の宿願でもあったれば、あと一年くらい時給換算して600円程度でも辛抱できた。

「あら先生、おつかれさま」

定年を過ぎていた先生は、その年度だけ嘱託として残ることになっていた。出勤日は毎週のようにお呼ばれして、お茶とお菓子つきでいろいろ話した。楽しかった。

「いつもご馳走いただいてすみません」

「いいのいいの、たくさん召し上がって」

八月後半の真昼、相談ありとのことで前期追試験を済ませた足で伺ったら、

「先生がお考えの『教養』のあり方について、一度プレゼンしてほしいんですよ。来年度以降の基本方針にしたくて」

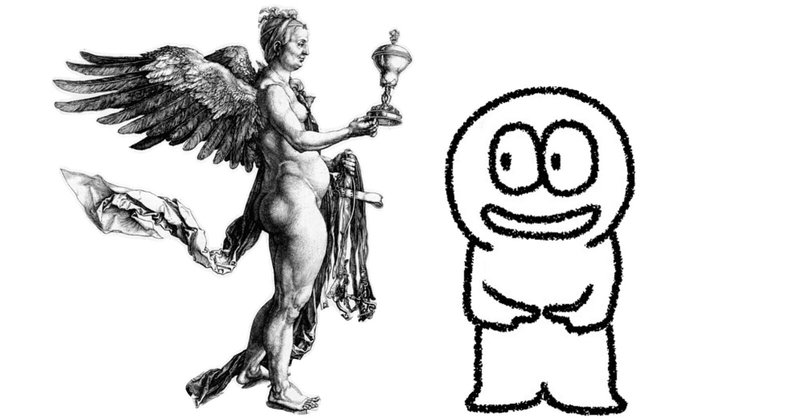

次年度から授業カリキュラムが変更されるとのことだった。用意されていた高級仕出し弁当はやはり美味で、焼きサバに添えてある薑もすっぱかった。

「非常勤が口出ししちゃって大丈夫ですかね」

「そんなこと気にしないで。四月には常勤になられているんですから」

「わかりました」

九月末の後期開始直前に、学長アンザイがお目見え、現学部長イズミとナンバー2のキネハラ学科主任も臨席とのことで、それが常勤採用への最終関門なのは明らかだった。いよいよ非常勤講師の職分から逸脱しきった無給の過重労働でも、今さら断る手はなかった。

根を詰めすぎたせいか、本番まで十日というとき流行り病に冒された。持ち直したころ父からビデオ通話があった。母としゃべっていてのっそり現れることはあるが、直通は初めてだった。

「鼻声じゃな」

「乾燥しとるだけよ」

「ほんまかェ」

勤め人だったころのように濡れタオルで顔をガシガシ拭きながら、なんだか歯切れが悪い。

「オカンは?」

「それがなあ、入院しとるんじゃ」

母は膠原病を患っていて夏は不調になりがちだ。今年は乗り切ったかと思ったら帯状疱疹を発症、自立歩行もできず救急搬送され面会謝絶という。

「電話はできるけえ、しちゃってくれんけえの。合併症がひどいてまだまだ時間かかりそうじゃし、薬の副作用でまぶしゅうて本も読めんいうし……」

ただちに母へメールをしたら「すこしまて」と返信があってから音声通話が着信、口が半開きのようなのろのろしい声である。

「あんた、カゼひいたんかいな」

「やっエアコンよエアコン」

「もうじきじゃろ、ちゃんとたべにゃ、いけんよ」

経緯は伝えていた。二言三言で息切れしていて、すぐに切った。父いわく合併症は髄膜炎で、ヘルペスウィルスが三叉神経から脳へと達してしまい顔の右半分が麻痺しているという。

「みんなコロナで個室が空いとらんけえ8人部屋じゃ、睡眠薬を処方されとるて」

カッカと臓腑が熱かった。洟も咳も忘れて資料の仕上げにかかった。

「すばらしいわ! ねえキネちゃん!」

「ええ、感銘を受けました。私もこんな授業を受けたかったですよ……」

プレゼンは大成功だった。トヨムラ先生よりやや年下らしいキネハラ先生は、一見気難しそうで打ちとければ親しみ深い目をする、母性看護学が専門の元看護師だった。

「先生にこそうちの教養科目を主導していってほしいと思うの。いかが?」

「ぜひお願いしたいです。さっそく人事委員会に向けて稟議書を作成しましょう。年始の授業編成会議からご出席いただいて──」

アンザイとイズミは急な会議で来られなかったが、資料を渡したら感激していたと聞いた。

「先生は今、他大学でも非常勤講師をされていますよね。常勤でも他大学ひとつなら出講できるという内規はあるんですが、しばらくうちに専念していただくことは可能でしょうか」

「もちろんです、どちらも年度いっぱいで辞めるつもりです」

「ありがたいです。もう時間割編成が大変で──」

帰宅して父母に「首尾よし」と報告してから十二時間ほど寝た。翌日「退院した」と返信があってビデオ通話をかけたら、

「お祝いせんとねえ」

母は眼窩の落ちくぼむほど、頬骨の出るほど痩せこけていた。麻痺が抜けきっていないらしく表情はぎごちないが、あとは日にち薬だという。

「前に電話したとき、おれもコロナやったんよ」

「あんたねえ、なして言わんかったんよ」

「まあようやったようやった」

父も出てきて、もう介護疲れだとわめいていた。

「次なんかおうたら言いよ、こっちでええ病院探して個室にねじ込んじゃるけえ」

「はいはい」

他大学に年度末での辞職を申し入れた。国民年金を下半期ぶん一括で払い、母にカシミアの大判スヌードを贈った。捨てるだけだった新築マンションのチラシを読むようになり、あの洗濯機にして、あの炊飯器を買って、あの冷蔵庫に変えて、と妄想に遊びながら後期を迎えた。

一ヶ月ほど経って、授業後キネハラ先生がやってきた。「採用の件で学部長が呼んでいる」というのでいそいそついていくと、

「いつもお世話になっております、イズミです」

ようやく対面した人は、小児看護学が専門の、やはり元看護師と名刺にあった。顔の大半をマスクで覆い、冴えない小作りに意力のない目をしていて、なんだか意外だった。後期になってまだ一度も会えていなかったトヨムラ先生はやはり不在で、三者での鼎談だった。

「常勤採用の件なのですが、申し訳ありませんがなかったことに──」

「エッ!」

着席するや生気のない上滑りの声で宣告され、キネハラ先生が目を見張った。

「アンザイ学長が、教養科目の常勤枠に空きがないとおっしゃっていまして、人件費の都合もあって、例外はないとのことでして」

看護学部には、専門科目である〇〇看護学ごとに二三人ずつ常勤教員がいる。その一角たる教養科目にはアンザイ自身がいた。毎年「寝る時間」と噂されている一年生むけ仏教学概論を半期一コマだけ担当している、隣に宗教学部があるのに居座っている、東北地方の元僧侶である。

「あのう、先日ご内示いただいた後、他大学の契約更新をすべて辞退したんですが──」

「アア!」

やっとのことで文句を吐き出したら、キネハラ先生が机に突っ伏した。

「それってなかったことにできないんですか?」

「できるわけないじゃないですか、そんなこと」

「──まあ、こんなすばらしいことをお考えなんですから、また引く手もあるんじゃないですか」

いかにも大学関係者めいたお気楽が初見どおりの怖い声にいさめられ、いじけた口調が手もとのプレゼン資料をとんとん示す。

「学長もこれには感心されていて、他学部にも配ろうっておっしゃっていましたよ」

「……」

なんのつもりかニッコリされて二の句が継げない。かわりに粗相を叱る母の形相が歯向かう。

「ちょっと待ってください。それはうちのためにってお願いして、わざわざお忙しい中お作りいただいたんですよ。それを無断で流用するなんて、勝手すぎますよ」

「……」

剽窃者の目が窓にそれて鼻をすする。

「学長がなんですか、校務も授業もろくにしないで人事にだけ口を挟んできて。空きがないならご自身が宗教学部に移ればいい話じゃないですか」

「……」

「アアもう本ッ当にごめんなさい、先生にも生活があるのに」

「やっいいんです、先走ってしまった自分のせいです」

子供みたいなシカトのそばで、机に両手を揃えられ深々と低頭される。たとえ演技でも母と同年代の人にそんな姿をさせてはいられない、が、この人は実際どこまで知っていたのだろう。

「本当ご無礼ばかりで、ほんとうに──」

「……」

しおしお謝る一方、光なき目を秋空に泳がせている他方、二人は同い年だと後から知った。後者のマスクが上下にゆっくりわずかに伸びて、縮んだ。

「そのプレゼンは、どういう扱いになるんですか」

「……カリキュラム作成の参考にさせていただきます。これから先生にも取り入れていただくものがあるかもしれませんが、その際はまた」

そうだ、口約束ごときにうかうか舞い上がっていた自分のせいだ。それにしても、それにしても、こんな仕打ちってあるか。前任者はどういうつもりで、こんな人間に禅譲したのだろう。

「その人件費のこともあって、次年度から英語科目は改めて人文学部の先生に兼任いただく方針でして、先生のご担当コマ数が減る見込みですので、その点ご了承ください。もし本学もお辞めになるのでしたら、ぜひ代わりの先生をご紹介いただければ──」

業務的な暴言がぼそぼそ素通りしてゆく。もうキネハラ先生はうなだれたきり動かない。いや、膝で拳を握りしめている。細ましい両肩がこわばっている──

──先生は、芥川はお読みになる?

──大好きです。全集も持ってます。

──あら、私も持っているんですよ。学生のころ手に入れてね。

──いろいろ読んでも結局戻ってきちゃうんですよね。

──そうそう。なにが一番お好き?

──難しいですね、でもずっと座右にあるのは……

「お時間いただきありがとうございました」

退室してすぐタブレットを開いた。メールは一通も届いていなかった。

「ぬくうてええよ、チクチクせんし」

「次ァわしが入院じゃ、個室頼むど個室ウ!」

帰ってビデオ通話をかけたら、スヌードにすっぽり包まれた母が出た。後ろで大の字に転がった布袋腹が上下している。リハビリがてらの散歩に「まだひとりは危ない」と連れ立つ父は積年の運動不足が祟っていつもそうなっているという。

「ブオオオオ」

反論しようと半身起き上がりかけ、あるかないかの腹筋ではどうにもならぬかゾウのように鳴きながら再びあおむけ倒れた。

「ああなったら三十分は動けんの」

右頬が、わずかに遅れてゆるむ。

「アハハ」

言えなかった。笑いながら、すまんすまんと念じていた。腹の底に瘴気のような溜まりをふつふつ感じながら、なぜか口の中はすっぱくて、すっぱくて、しょうがなかった。

誰も人生の真の味わいを知らない。人生に諦めつつある人を除いては。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?