1958年、夏。最もスウィングしたNY。モンクのいたファイブ・スポットで。

いや、暑いですね。このnoteを付けだしてから、もはや枕詞になっている言葉になっているので、そんな言葉も使いたくはないのですが、、、もうそれ以外言いようがない笑。

当初はこのnoteもできるだけ毎日書いてやろうと思っていたのですが、書くとだんだん文章が長くなるのと、今まで自分の家(マンション)でなく、実家に帰って静養していたので、どうも書くペースが落ちていました。

※一応説明というか弁明させていただければですが、コロナ対策をした上での移動をしています。また、基本的には公共交通機関ではなく自家用車での移動としていました。

さてさて、そんな実家に帰ってうんたらかんたらは置いておいてですね、音楽を聴くときに、いつその音楽が録音されたのかって、気になりませんか?僕自身は、中学生とか高校生の時は、流行りの音楽を聞くorなんとなくこれは教科書的なものだからという感じで聞く各名盤を中心に聞いていたので、その時はあまりそういう拘りは全くなかったのですが、大学生の頃からレコードで音楽を聴くようになり、その時から、いつレコーディングされたのか、いつプレスなのかとかを気になるようになりました。要はCDじゃなくてレコードで音楽を聴くようになると当時の時代背景や版盤をめちゃくちゃ気にするようになるんですよね。といってもあまりお金もなかったので、当時は版盤までは知識としてくらいで、めくらめっぽうに安い盤ばかりを買っていましたが。あとはですが、やはりそれが録音された時の空気感を感じながら聞くのが一番だなと思い(これはいい心がけだったなと今の我ながらも思う)、特に録音された季節を確かめながら音楽を聴いていた気がします。でも、そんなこと言って、Bill Evansのヴィレッジヴァンガードの大名盤はあんまり夏のイメージがなく、、、なのですが。

※こんな息を飲むような美しい演奏なのに、、、なにもなかったようにお客さんがジメジメした暑い中でキンキンに冷やした白ワインに舌鼓ながら、会話してるとは思いもよりませんよね。

まあ、とかくにですね、その録音された音楽と同じような時期に聞くと、特にライブ盤なんかはまさにその空気を感じることができる気がします。ちょうど、3年前くらいでしょうか。当時行きつけの、Jazz喫茶というかJazzバーがありました。当時は代替わり前の、だいぶおじいさんの店長が働いていて、僕はよくそのおじいさんと話しをしていました。気が合うな、って思いながら。生意気ですよね。まあ、とはいってもコルトレーンの至上の愛が好きな方でもったのですが、自分は、まるで関東風の濃いかつ丼を二日酔いの朝に食べているみたいだ(要はこってりしすぎ)なことを言ってたなと思うと、いささか生意気すぎるなと猛省していますが。

そうそれで、よく掛ける音楽のネタに困ると、僕に聞いてきたりするマスターでしたので、よく僕も試されているなと思いながらもやれ、これがいいなどと答えてました。そんな感じでしたが、その時は割と混んでいるときでした。その店は、大きく二区画に分かれていて、ゆったりとしたソファがある区画と、常連をはじめおひとり様が座るバーカウンター側(ちょうど、入り口はその二区画の間にある)があるところのカウンター側のやや奥の一角でチビチビとロックのウィスキーを飲んでいました。ちょうど外は今日みたいに蒸し暑く、窓もないきわめて密閉されたその空間では、時々調子の悪くなる空調のせいで外の空気と同化していました。

「マスター、リクエストしていいですか」

「いいよ、なにが聞きたい?」

「モンク」

「モンクの」

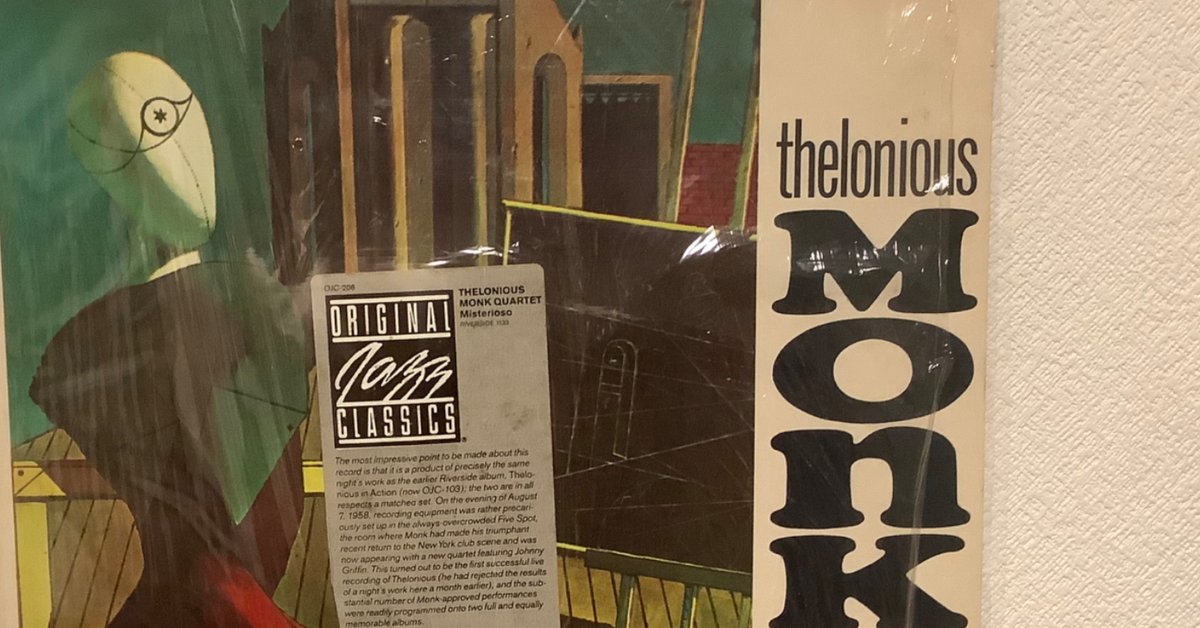

「ミステリオーソ」

そんな感じで会話が進んでいった気がします。そこで思い浮かんだのが、あのジョルジュ・キリコの絵でした。そんなに熱心に聞いた盤もなく、ほんとはチャーリー・ラウズとのライブ録音された60年代のいわゆるモンクが完成しきったほうが聞きたかったはずなのに。ただマスターは頬緩め、少し嬉しそうに、そしてまさに英語の発音で

「Misterioso」

と言い、そそくさと後ろの棚に向かいました。そしていつもだったら、A面or B面を聞いてくるのに、その時は聞かれずに勝手に盤面を設定されました。

でも、アルテックのスピーカーから流れる力強い音で半世紀上も昔のNYの狭いジャズバーの空気に包まれました。ジョニー・グリフィンの力強いソロとどこまでもセロニアス・モンクな音楽を奏でるモンク。

モンクはその不協和音やきわめてコードチェンジの少ない、あるいはコードを度外視したアドリブを語られますが、僕自身はそんなことは思わなく、ジャズとして一番大切な「スウィング」するということに重点を置いていたのではと思う。それに何よりもスウィングしながらブルージーだ。スウィングさせるために、彼は自作曲のテーマ(メロディー)は絶対に意識づけさせるように各パートの楽器隊に心がけさせたようです。でも一方で、各人がソロを取っている時でも、強烈なアドリブあふれるコンピング(バッキング)をしており、サックス奏者をたびたび悩ませたそうです。ただ、そこでコルトレーンは神の啓示を受けたとし、ソニー・ロリンズにさらなるアドリブの可能性を示唆し、ジョニー・グリフィンには終生、彼を師とさせ、バンドを離れてからもモンクの曲を取り上げていた。それでも、当時ともにバンドで演奏していた時には、かなりモンクの音楽に悩まされたらしいです。でも、いい意味ですが、彼自身は「とてもじゃないが手に負えない、と思ったこともあった。もちろん彼と演奏するのも、彼の曲を演奏するのもとても楽しかったが、自分のソロの時、彼が強烈なコンピングをするので、自分のアドリブ(音楽)が圧倒されてしまうんだ」と述べていたらしいです。(セロニアス・モンク 独創のジャズ物語(シンコーミュージックエンターテイメント)より)とはいっても、その「ミステリオーソ」にはあまりにも強烈なブローイングでスウィングするジョニー・グリフィンがいます。そしてこの時だけは、そのモンクの呪縛からも解き放たれています。僕は特にA面のLet’s Cool Oneが好きです。シンプルなテーマの演奏から、怒涛のグリフィンのソロ。モンクはスウィングしているときによく踊っている(文字通り、立ってその場でぐるぐると周りはじめたらしいです)のですが、まさにその情景が思い浮かべられようです。モンクがあまりにも喜んで、彼なりのその表現である唸りも聞こえます。そう、その時が、1958年のきっと、NYもむしむしとした熱気に包まれた空気と彼らの演奏、どこよりもスウィングしたその瞬間がそのレコードにパッケージされているように感じます。

そんな中、マスターは僕にそのレコードのジャケットを持ってきてくれた。普通は演奏中、何が流れているのか、見えやすいところに飾るのに。そして、僕の前に静かに置き、そこから少し離れ、スピーカーに近いところに行き、体をそちらのほうに向けた。片手を前のバーカウンターに置き、曲のリズムに合わせるように指でカウンターをたたきながら、

「いいよな、モンク」とつぶやいた。

もし、他人とモンクの良さを分かち合うには、こんな対応が最善じゃないか、そう思いました。もし、真のモンク狂がいるならば、片っ端から彼の音源を貪り集めて、彼にかかわる書籍やドキュメンタリーを見るかと思いますが(きっとですよ)、もし、そのモンクの良さを分かち合うのであれば、多くを語らずに彼の残した音楽に耳を傾けるのが、何よりもいい気がします。その時に、少なくとも僕は幸せを、それも確固たる幸せを感じました。

そして、その当時の雰囲気をより近く味わうために、近い温度の中で。

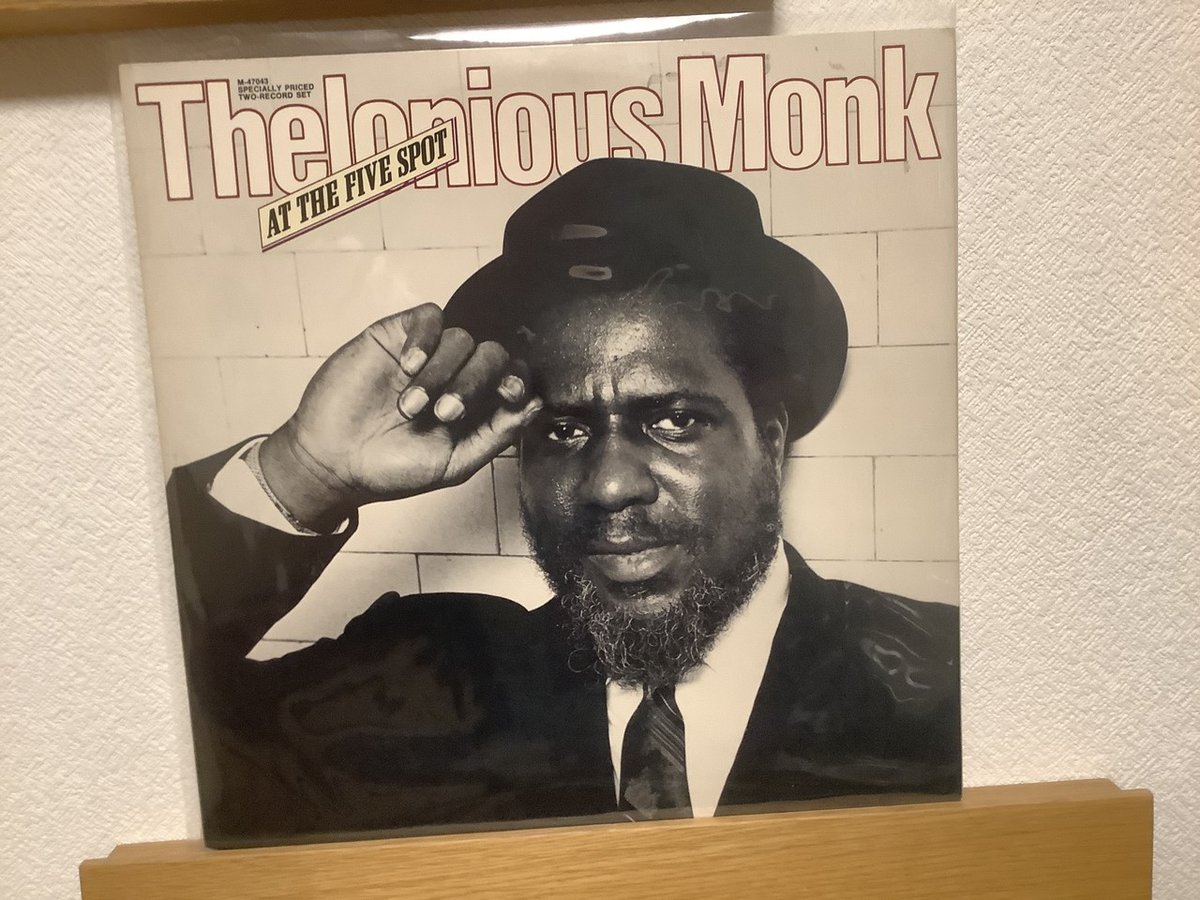

※ちなみにですが、いくつか版盤というか本当に様々な版盤があるのですが、下記の「in Action」と同封された2枚組版は、どうも高音が強く、苦手です。ほかのCDとかは何となくの憶えている範囲ですが、おそらく上記のレコード盤(上記も再発版なんですけれどね)よりも雑味が消えているので、もし聞く機会あるならば、どこかのJazz喫茶でレコード盤を聴くのがおすすめです。場所によってはいい版盤でもっていると思うので。

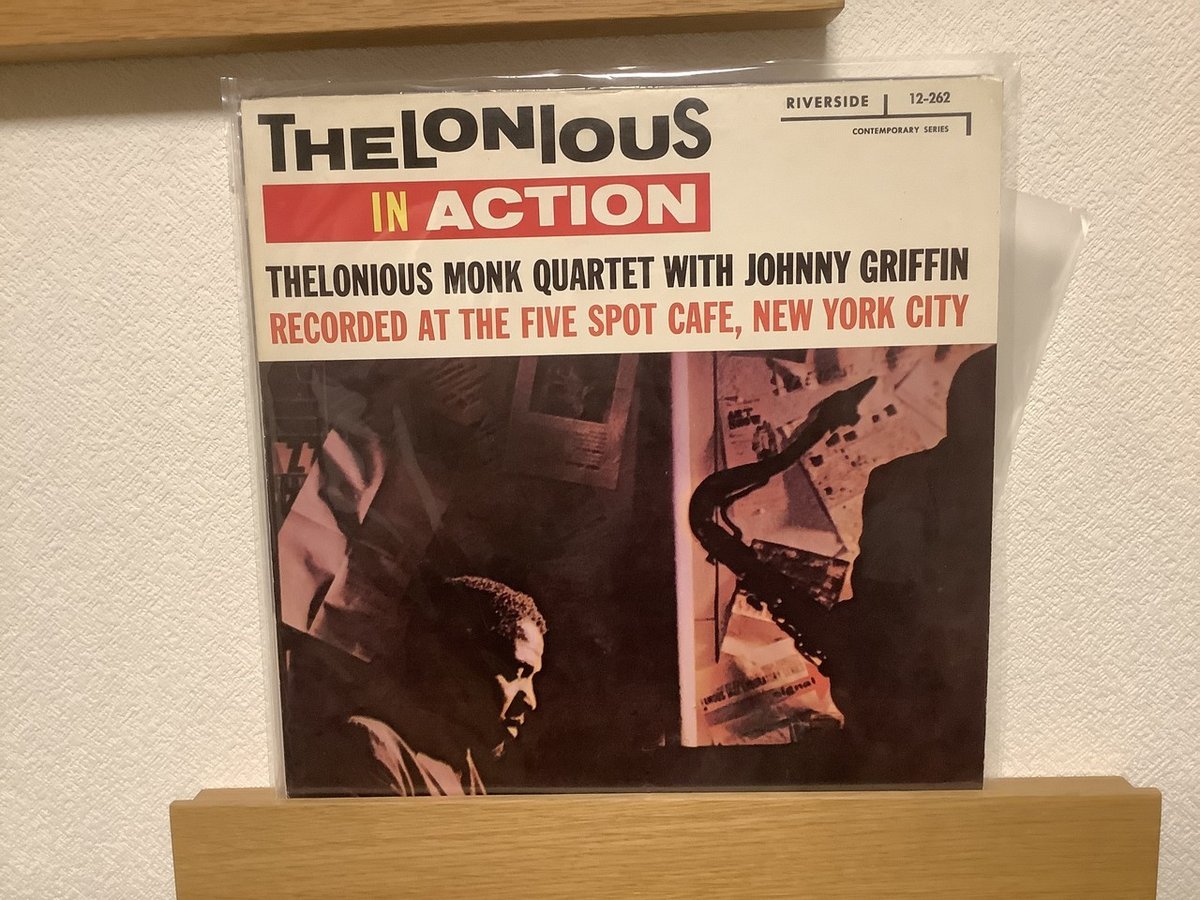

下の写真はそのミステリオーソと同じ時期に録音された「セロニアス・イン・アクション」です。必聴ですよ!よりミステリオーソと比較しても、いわゆるモンクの定番曲が演奏されていますし。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?