ニ重スリット実験: 量子力学では、意識を向けると電子は粒子になり、向けないと波になるのか?

一般向けの量子力学の本には「電子は、見ようとすると粒子になり、見ないと波になる」のような記述があります。更に「素粒子は意識を向けると粒子になり、向けないと波になる」というような記述も、スピリチュアル系の書籍には出てきます。これらは実証科学としての量子力学の正確な記述にはなっておらず、非常に大きな誤解を世間に与えていると思います。人間の意識が素粒子などの対象を粒子や波に変えている事実はありません。

下記記事に書いたように、電子は「粒子でもあり、波でもある」と言ってしまうと厳密には正しくありません。また「そのどちらでもない」という説明も正確性を欠いてしまうのです。

量子力学の「波動性」は、波動関数の重ね合わせが作る干渉実験などから、そう呼ばれたりしますが、「波動関数」という物理的な波が実在しているわけではないのです。波動関数は下記の記事にあるように、物理量の確率分布の集合をまとめて1つの数式に表したものに過ぎません。

前世紀の量子力学勃興期にはド・ブロイの物質波なども提案されていましたが、電子はド・ブロイの物質波ではないことが、現在では知られています。低エネルギー領域では、電子は飽くまで「粒子」なのです。

そもそも「電子は、見ようとすると粒子になり、見ないと波になる」という間違った説明はどこから来たのでしょうか?その多くは、二重スリット実験の解説に付いていました。図1のように、繰り返し電子銃から電子を1つ1つ撃ちだして、2つのスリットの先にあるスクリーン上に記録される電子の位置のデータを溜めると、それは干渉縞を作っています。

量子力学では、2つのスリットから出てくるそれぞれの波動関数を足したものの絶対値の2乗が電子の位置の確率分布を与えます。すると上のスリットの波動関数の複素共役と下のスリットの波動関数の積の寄与と、その複素共役の寄与が現れます。これが干渉縞を出す原因です。

しかし図2のように、上のスリットとスクリーンとの間に電子の位置測定機を置いて、その測定機から出てくる光を見る観測者も設定すると、今度はスクリーン上には干渉縞はできません。この測定機は中を通過する電子からは極わずかのエネルギーしか奪わず、電子の軌道もほとんど変えないまま、装置の外に電子を逃がします。ですから干渉縞が消えたのは、測定機が電子の軌道を変えさせたためではありません。

この現象を説明しようとして、「電子は、見ようとすると粒子になり、見ないと波になる」や「素粒子は意識を向けると粒子になり、向けないと波になる」などの間違った解説を編み出してしまったようです。

しかし二重スリット実験の干渉縞は、観測者が見ていなくても、また観測者が意識を電子に向けなくても、消えるのです。例えば図3のように、図2の測定機のスイッチを切ってしまっても、干渉縞は復活しません。この場合は観測者はどちらのスリットを電子が通過したかは見ても分かりませんし、そもそも測定機を見なくても、干渉縞は消えます。

図4のように、AIロボットをスリットとスクリーンの間に入れても、干渉縞は消えます。このAIロボットの体が中を通過する電子の軌道をほとんど変えないようにしても、電子がAIロボットと量子もつれを作ってしまえば干渉縞は消えるのです。このAIロボットが意識を持っていても、持っていなくてもです。AIロボットの電源を切っていても干渉縞は消えます。

このように二重スリット実験では、観測者が見ようと見まいと、また観測者が電子に意識を向けようと向けまいと、干渉縞は消えるのです。

なおこの二重スリット実験での電子の位置測定では、ある点に局在をする電子を測定をする必要はなく、離れた2つのスリットのどちらか一方を電子が通ったかどうかだけを確かめれば良い状況になっています。電子がスリットを出た直後のそれぞれの状態ベクトルは互いに直交をしています。この場合、電子の運動量に与える擾乱自体を干渉縞が完全に消えるほど強くはしない「通過スリットの測定」が原理的に可能になります。例えば2つのスリットから出てくる電子が作るクーロンポテンシャルはそれぞれ異なります。それを外部に置いた中性原子の分極の変化で測定することでも、そのような無駄な擾乱を押さえた実験は原理的に可能になります。このような場合、測定機を置かないで、下のスリットを塞いだときに上のスリットから来る電子がスクリーン上に作る分布の形と、測定機を置いて、かつ下のスリットを同様に塞いだときに上のスリットから来る電子の分布の形とは、ほぼ同じになります。したがって測定機による電子の運動量への擾乱が電子の軌道自体に強くは影響を与えていない確認もできます。つまり位置と運動量の不確定性関係に基づいた「ハイゼンベルグの顕微鏡」の思考実験とは基本的に独立な話です。(もちろんファインマンの教科書に出てくるような、特に工夫をしない測定をすれば、不確定性関係の揺らぎはそのまま干渉縞に強い影響を与えることがあります。)

また量子的な測定が対象系に起こす量子ゼノン効果でも、観測者の意識は何も対象系に影響を与えません。これについては下記記事をご覧ください。

では二重スリット実験で干渉縞が消える原因は何でしょうか?それは観測者による測定結果の読み出しのためではなく、「デコヒーレンス」のためです。つまりスリットを通過した電子が他の系との間に量子もつれを作ってしまうためなのです。

以下では電子系をSと呼ぶことにします。スリットとスクリーンの間に何も入れない場合は、それぞれのスリットから出てくる電子の状態ベクトルの寄与の和として、電子の状態ベクトルは次のように書かれます。

ここでそれぞれの状態ベクトルに対する波動関数は

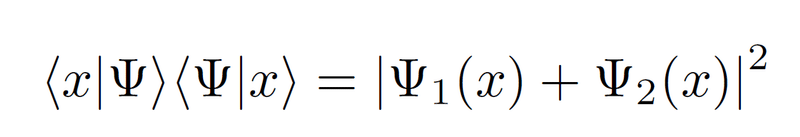

で与えられますが、この波動関数を使うとスクリーン上の電子の位置の分布は

という式で計算されます。そしてこの右辺の寄与の中の

という部分が、干渉縞を表しています。これを干渉項と呼びます。

ところが、スリットとスクリーンの間に電子と量子もつれをつくるものを入れるだけで、この干渉項は無くなってしまうのです。電子系をSと書き、それと量子もつれを作ってしまう量子系をDと書きましょう。スリットとスクリーンの途中でSとDは相互作用(但しユニタリー性は保っています)をすることで、次のような状態変化が起きるとします。

ここで|0>はDの初期状態ベクトルであり、また|1>と|2>は互いに直交をするDの単位ベクトルとしています。SとDの合成系のこの状態では、電子が進む経路とDの状態の間に完全な相関が生まれています。たとえばDが測定機で、その結果を観測者が見るとします。その場合|1>の状態にDが見つかれば、電子は上のスリットを通過したと分かり、また|2>の状態に見つかれば、下のスリットを通過したことが分かります。でも上の計算では、Dは測定機である必要もありませんし、それを見る観測者を置く必要もありません。この点が重要なのです。Dと相互作用をした後の電子系Sの縮約状態は

と計算されます。この状態で電子の位置の分布は

で与えられるため、前にあった干渉項が消えてしまっていることが分かります。つまり測定機に限らず、SとDの間に量子もつれを作ってしまうものであればどんなDでも、スクリーンから干渉縞を消してしまうのです。電子を見ようとする観測者の意識は、二重スリット実験の結果に何も関係ありません。

ですので、「電子は、見ようとすると粒子になり、見ないと波になる」や「素粒子は意識を向けると粒子になり、向けないと波になる」などの説明は全くの間違いなのです。研究者のアウトリーチ活動や学術系youtube番組などでも、この辺りを正しく踏まえて二重スリット実験を解説して頂ければと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?