【 今週の中国生活 】 週に1度の写真マガジン

1. 自己紹介

こんにちは。

日系企業(化学メーカー)で研究開発を8年、いまは上海で技術営業をしている36歳の会社員です。『 制約の中でこそ 面白いことを 』をモットーに、技術系会社員の傍ら、画家活動をしており、『 タイの小学校と塗り絵授業 』や、『 インドネシアのボードパーク建設にアートで支援 』など行っております。9/24~は上海で絵の個展も行う予定です。

今回は海外駐在生活の様子を『 写真マガジン 』として御紹介いたします。

2. 休肝日は、普段の様子を紹介する『 写真マガジン 』をしています。

前回は、休日の芸術活動として、『 一旦落ち着いて、やることをリストアップしてみる 』、というメモのご報告をさせていただきました。

#交通整理

今回は、毎週火曜日(時には水曜日)の『 休肝日 』の活動、『 写真マガジン 』を御報告いたします。本活動の内容としては、せっかく中国で生活していて、中国でビールを沢山飲んで、沢山絵を描いているので、

『 いつもビールを飲んでいる場所・環境・文化を御紹介できないか? 』

という考えのもと、始めていることです。

普段は『 ビールと絵が中心 』なので、休肝日は『 それらを取り巻く環境が中心 』というイメージです。

ということで、毎週火曜日の『 写真マガジン 』です。

3. 写真マガジン『 今週の中国生活 』

まずはこちら。

珍しく歴史のネタです。

実は歴史、好きなんですが、テストになると点が取れない、そんな感じなんです(笑)。単純に暗記力が無いと言いますか…とはいえ、こちらのお寺は素敵だったので、noteに書いておこうと思います。

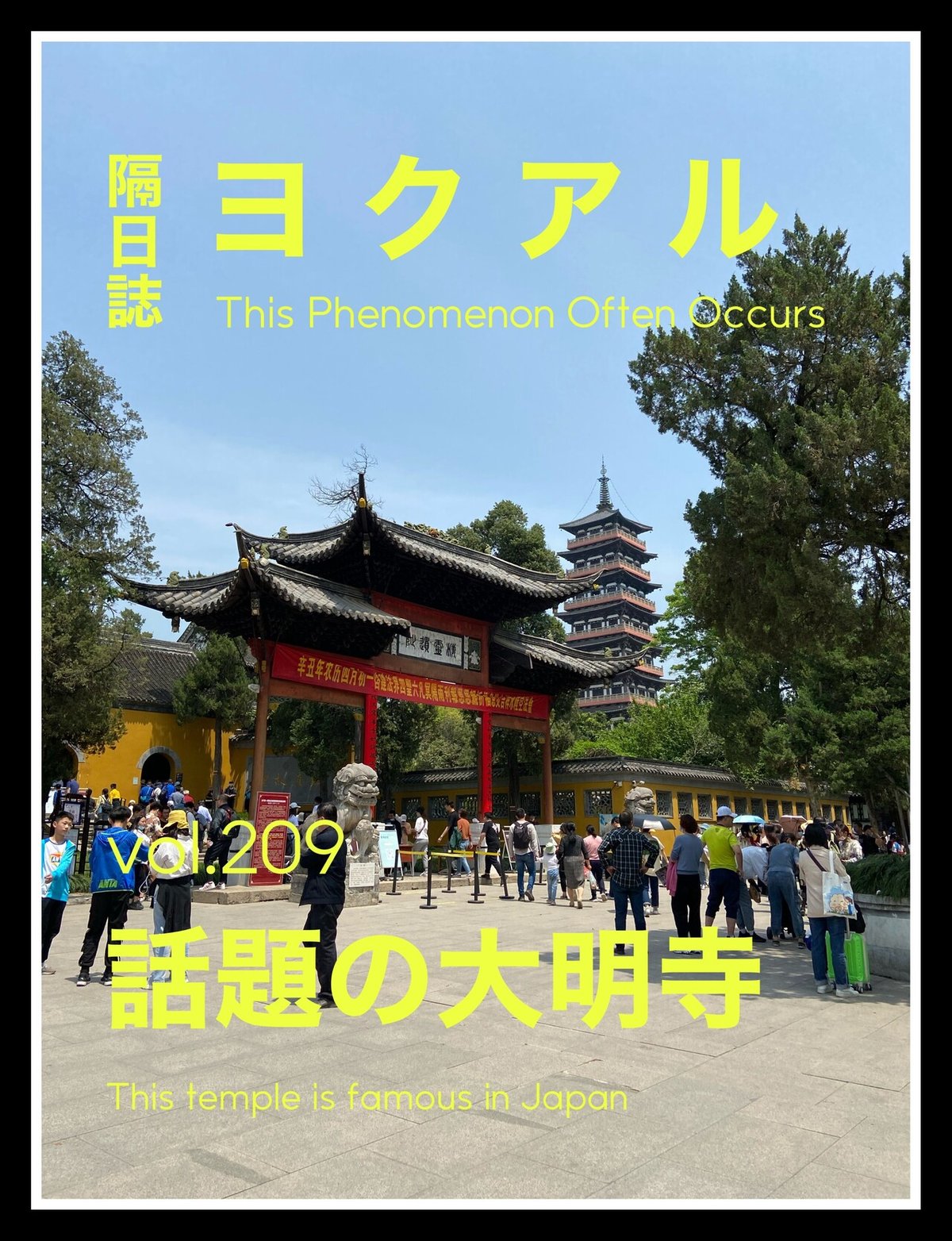

こちらは「 大明寺 」というお寺です。揚州という場所にあり、有名なんです。

何が有名か、そうです、ここからあの『 鑑真さん 』が日本に渡航をしたのです!あの教科書でならった鑑真さんです。このお寺の中にはかつて教科書で見た、あの座禅している鑑真さんの銅像があります。教科書で見たものを生で見るという感覚、何歳になっても興奮してしまうものです。興奮しました(笑)。

そしてそして、ここまでは古い歴史の話ですが、実は1年前、新しい歴史が刻まれました。コロナ時期の、世界的にマスクが足りなくなったあの時です。

詳しいお話は以前noteに書いてみましたので、気になる方はこちらをご覧いただけますと幸いです。

心温まるお話でした…

続いてはこちらです。

上海ネタが比較的多いこのnoteですが、たまに出張するのでここではそのネタを。少し前、出張で“ 蘇州市 ”に行ってきました。

蘇州も比較的日本人が多く住んでいる市なのですが、その蘇州にこんな街が出来ていました。

ちっちゃーく見える看板を、よーく見てください(笑)。日本テイストのお店がいっぱいなんです!焼き鳥、お好み焼き、居酒屋、ウナギ…すべてと言っても良いくらい日本料理のお店が並んでるのです!

もうお分かりの通り、ここはそういった日本街として、意図的に作られたロードで、『 准海街 』と言います。日本に帰りにくい今、こういったところはどこか懐かしさを感じ、センチメンタルな気持ちになります。。。

…というのも束の間、日本に旅行できない中国人の若者(インスタグラマーのような方々)達は、これでもかとポーズをして、パシャパシャと写真を撮っておりました。この後、インスタのようなアプリに写真をアップするようです。

#小紅書

やっぱ日本のようで、日本でない、そんな空間でした(笑)。

最後はこちらです。

さあやってきました得意の『 グルメネタ 』です。そして、『 気になる風貌の食べ物ネタ 』です(笑)。

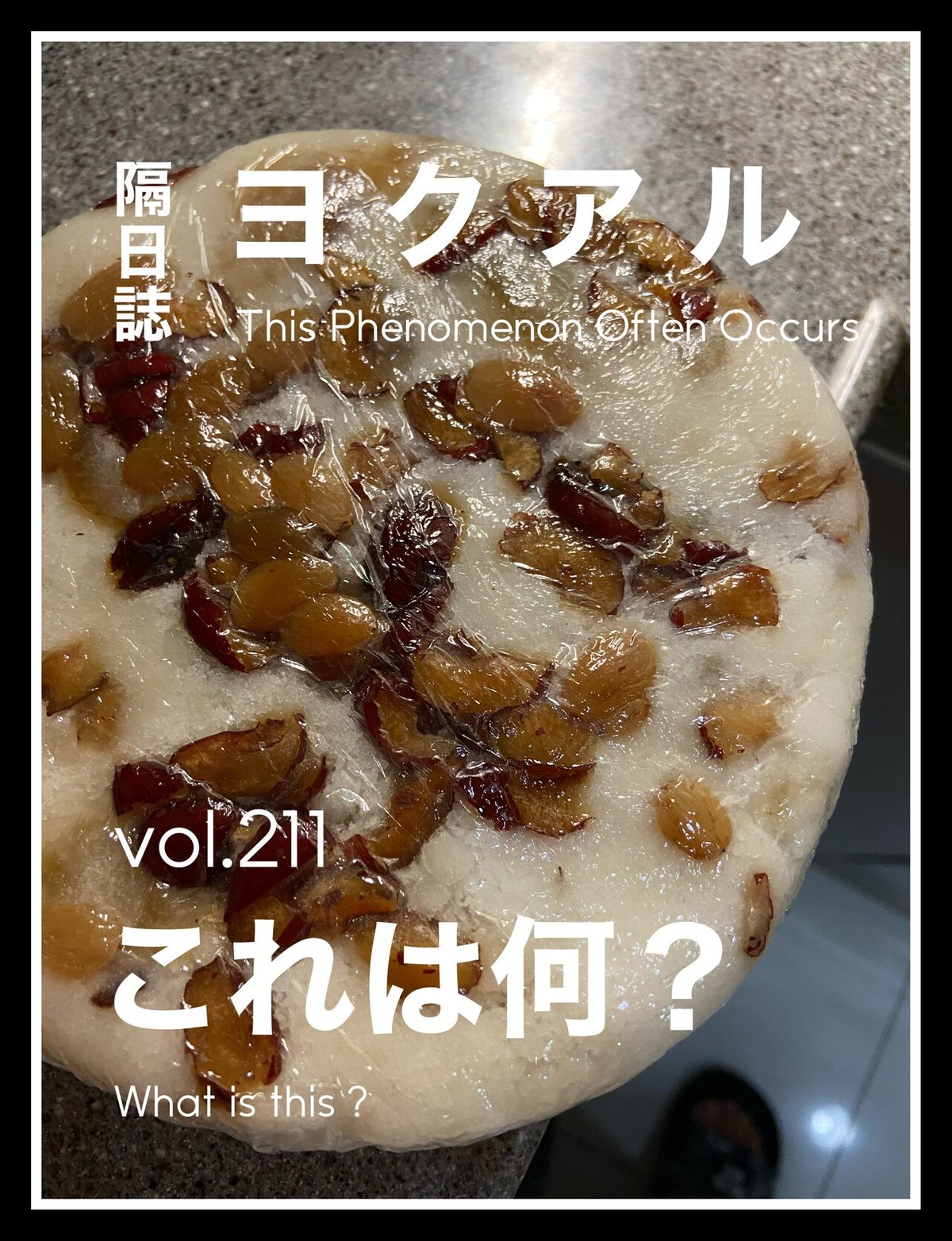

こちら、何か分かりますか??

フリスビーサイズで、それなりの重さがあって(というか激しく重い)、触るとモチモチしていて、神棚に飾りたくなるような…

はい、『 餅 』です(笑)。

すっごい大きな『 餅 』です。中国では、『 年糕 』と呼ぶ食べ物のようで、1年中売ってるお餅です。日常食なんですかね??スーパーにあるし、路面店でも売っていたりして、かなりポピュラーな食べ物のようです。

食べ方は、一般的には日本と同じく『 焼く 』のが多いようですが、それと同じくらい別のタイプのものは『 炒め 』て食べたりしています。自分は結構野菜と炒めた料理が好きなんです。

ぜひぜひ一度、中華街などで見かけましたらご賞味ください!

多分売ってると思います!

#根拠なし

以上、『 今週の中国生活 』でした!

今後ともよろしくお願いいたします!

頂戴いたしましたサポートは、インドネシアやタイの子供たちに塗り絵本を送るための活動資金に活用させていただきたいと思っております。 何卒よろしくお願い申し上げます。