コロナ禍を乗り切る勇気を与えてくれるような、日本の歴史の教訓はどんなものがあるでしょうか? 「アフター・コロナは地獄」。 そういう風潮を多く目にしますので。

はじめに

ここのところ、「アフター・コロナは地獄」「コロナ後の日本は衰退していく一方だ」「巨額な国債発行で財政が破綻する」などの発言や論調が多くなってきたように思います。

私は職業柄もあって、日本の経済発展を長期時系列で考えることが多いのですが、そう簡単にこの国がだめになってしまうようにはとても思えません。

この国にはもっと厳しい現実を乗り越えてきた歴史と先人達の知恵があります。「煽りに乗って亡国論を唱える人びと」に対して、私からの意見を述べさせていただきたいと思います。

最大の亡国の危機

日本最大の亡国の危機は、むろん「先の大戦での敗戦であったのでは」とお考えになる方は、少なくはないと思います。

大都市は焼け野原、GHQによる占領、食糧不足、高インフレ、失業、多くの亡くなられた人びと、国土の消失などなど、ネガティブな要素はいくらでも上げられそうです。

でも、実際、終戦時の日本の状況は、どれくらいの水準のものだったのでしょうか?

第二次世界大戦が日本経済に与えたダメージ

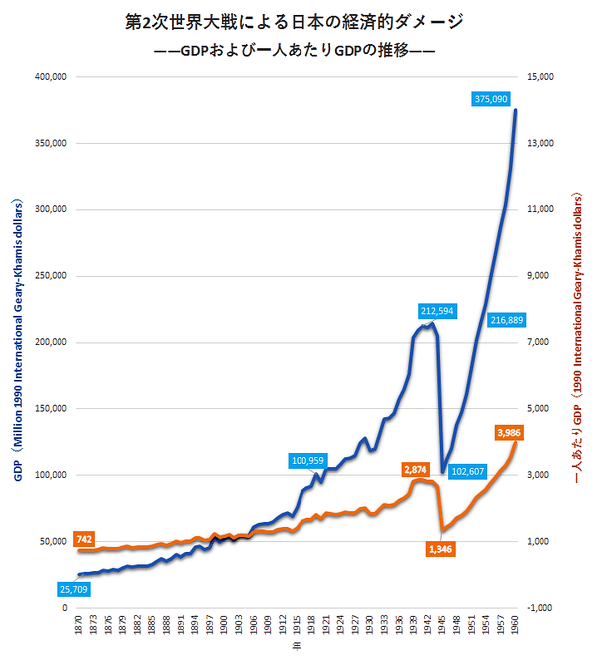

最初に、第二次世界大戦期の日本のGDP推計にもとづいて*、この戦争が日本経済に与えたダメージを見ておきましょう。

終戦の年のGDPは1026億ドル(GK$)で、これは太平洋戦争中の2100億ドルのほぼ半分にまで激減しています。これにともなって、終戦時の一人あたりGDPも1346ドルとなり、太平洋戦争期の2800ドル前後のやはり半分にまで大きく低下**しました。

GDPが半減?

にわかには信じがたい数字ですが、確かに1945年の経済成長率は-45.7%になります。

平時にはあり得ないことですが、敗戦が突きつけたのは事実上の経済崩壊というシビアな現実でした。1945年には前年の半分ほどしか付加価値が生み出されなかったのです。

この戦争の日本の犠牲者は軍民あわせて310万人余(人口の4.5%)に上りました。軍人の多くは若い男性です。生き残っていたら、大いに働いた世代になっていたはずです。

第二次世界大戦による国富の被害

こういった写真をわれわれは多く目にしてきていますから*、先の大戦が日本に与えたストック(国富;インフラ・運輸施設・生産設備など)も大打撃を受けたと考える方も多いと思います**。

実際、どれくらいの国富が失われ、終戦時の日本はどれくらいのインフラや機械設備しか残されていなかったのでしょうか? この終戦時の残存国富調査は実際行われています。その結果を一覧表にしてお目にかけます。

表の中の残存率にご注目なさりながら、以下の解説をお読み下さればと思います。

意外に思われる方も多いでしょうが、終戦時の日本の国富(機械設備・運輸・ガス・電気・水道・港湾・橋梁などのインフラ)は、実は終戦時には75%も残っていました(最も上の行の数字をご参照下さい)。これは、1935(昭和10)年――つまりまだ太平洋戦争へ日本が傾斜していっていない時期――の国富の額とほぼ同じです。

つまり、4年間の太平洋戦争は、結果的に、1945年段階で、10年間の国富を失って1935年に逆戻りすることになりましたが、それでも、完全に日本のインフラがすべて失われて、戦後はゼロからのスタートになったわけではないのです。

唯一日本のネックになっていたのは、無差別撃沈によってつぎつぎに失われた船舶で、これは最盛期の80%が失われ、残存率は20%以下になっています。

つまり、日本の敗戦は、船舶撃沈による物資の不足さえ解消できれば、かなりの生産は行えたのです。

「ゼロから立ち上がった戦後日本」は正しいか?

焼け野原になった大都市の画像を毎年8月になるとよく目にするわれわれは、

「戦後日本は焼け跡の灰のなかから立ち上がった」

「戦後日本はゼロから再起した」

という表現を、戦後日本の復興を象徴するものとしてよく用いられるのを見聞きします。

しかし、これは文学的な表現として正しくとも、経済学的にはまちがっています。というのも、戦後日本は、戦前の国富の4分の3は受け継いだかたちで始まっているからです**。

GDPが1945年にはそれまでの水準の半分になりました。亡くなった人びとも4.5%もの高率に上りました。

しかし、最初のグラフからお分かりのように、そのような大きなハンディを背負いながらも、終戦後の日本の復活はめざましいものがありました。

実際、1952年には戦前の最高水準を回復し、その後は高度経済成長期という、10%以上の経済成長率が続く時期を20年間ほど経験し、日本は世界有数の経済大国として復活しました。

この過程において、戦争被害から来るメンタルの厳しさや、貧しさの中での刻苦勉励など、今のわれわれには想像すらできない苦難を、戦争を実際体験した人は乗り越えたことを考えると、先人達の努力に私は素直に敬意を払います。

コロナ禍が日本経済に与えたダメージ

今回のコロナ禍による2020年の日本経済の成長率は、いくつかの推計が出ていますが年率で-2.5%前後という数字が多いようです。

お亡くなりになった人の数は6月4日時点で914人(人口比0.0007%)です。今後増加していくとしても――不謹慎だとお叱りを受けそうですが――最大でも人口比で0.01%ほどでしょうか?

また、現在のコロナ禍が国富に与えたダメージは実質的にゼロです。

コロナで失われた命があったことはたいへん遺憾なことですが――ご叱責を覚悟のうえで書けば――その人数は先の大戦の3000分の1です。

現在の経済の失速は最大でも-3%ほどで、終戦時の-50%などに比べれば物の数ではありません。しかもすでに2021年には早くも+5%程度の成長が見込まれているのです。

以上より、ご批判を承知で書けば、この現代日本が直面している現実は、70年前の日本人の直面していた現実とは比較にならないほど軽微なものだといわざるを得ません。

先人達が、現在のわれわれよりももっとひどいスタートラインから、もっと重いハンディを背負って、日本を次のステージに押し上げたのです。

先人達がもっと厳しい条件でできたことに比べてうんと軽微な困難を、われわれが乗り切れないことなどないというのが、日本経済の動きを日頃から長期時系列で考えている私の考えです。

多少は厳しい現実がわれわれを待ち受けているでしょう。しかし、これは乗り越えられる困難です。

元気出していきましょう。

註記 ----------

* Jutta Bolt, Robert Inklaar, Herman de Jong and Jan Luiten van Zanden, “Rebasing ‘Maddison’: New Income Comparisons and the Shape of Long-run Economic Development”, Maddison Project Working Paper, nr. 10, 2018, Maddison Project Database 2018. この推計に問題なしとはしませんが、国際比較が行いやすいので、ここでは採用します。

** 国際ドル(もしくはゲアリー=ケイミス・ドル;GK$)表示。為替レートでの表示は、これは国や地域ごとの生活コストを反映しておらず、また国家間の資本移動の影響をうけやすいという問題があります。そこで、その地域の生活関連コストやインフレ率や収入の差などの要素を考慮した国際ドル(Int$)を用いて表示すると、生活実態を反映した数値が得られ、国際比較や異時点比較が可能になります。この数値の場合は1990年のドル価格で統一されています。

*** 両国方面から見た1945年3月10日の東京;米国空軍撮影。

** 中村隆英『日本経済――その成長と構造――【第3版】』第Ⅱ部第4章(東京大学出版会、1993年)参照。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?