#リカレント教育

Pierre Huyghe: Sculptor of the Intangible - Interview Magazine 読書メモ

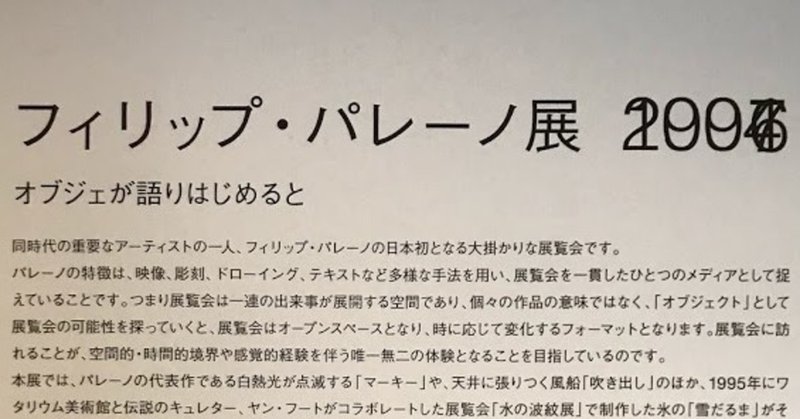

2017年のNasher賞の受賞について、アート・ジャーナリストの Taylor Dafoe 氏によるインタビュー。 There is virtually no art world convention that Pierre Huyghe has not sought to redefine. From customs of exhibition display, materiality, and medium, to the very ways in which we

George Baker, An Interview with Pierre Huyghe, October Vol. 110, Autumn, 2004 読書メモ 《Streamside Day Follies》

美術史家 George Baker によるピエール・ユイグへ2004年5月にニューヨークで実施されたインタビュー。それが October に掲載されていた。PDFのダウンロードは有料だけど、オンラインで読むならタダでいい。 この頃はHugo Boss Prize 2002を受賞した後。 インタビューのタイミングは、ピエール・ユイグがニューヨークのDiaで展覧会を終えた後、展覧会開催の9か月前からニューヨークに滞在していた。展覧会の終了は1月、インタビューは5月に受けている