どうして重量単位「グラム」に「瓦」字を宛てたのか?(完結)

ミョ〜に難しい、外国語音写に使われていた漢字

明治から昭和初期にかけて刊行された科学系出版物をあつめていて、前々から不思議におもっていることがあった。

外国語をかつて漢字で音写していたとき、どうしてやたらと難しい字が択ばれていることが多いのか?

その例として、3つ前(最初)の記事でも取り上げた『無機化學』の明治十七年(1884年)第四版非金屬篇の索引をみてみよう。

それと合本になっている、金屬篇の索引。

少なくとも、読みやすさや書きやすさを意識してえらんでいるとは、どうしてもおもえない字がかなりある。しかも、どうみても日本語の字音ではない写し方……例えば、「格魯兒」は塩素、「貌魯繆謨」は臭素、「弗律阿𠌃謨」はフッ素のことだ。そして「安知母尼」はアンチモニー、「悉爾箇紐謨」はジルコニウム。「知答紐謨」はチタニウム。すらすら読むには、慣れが要求されてしまう。

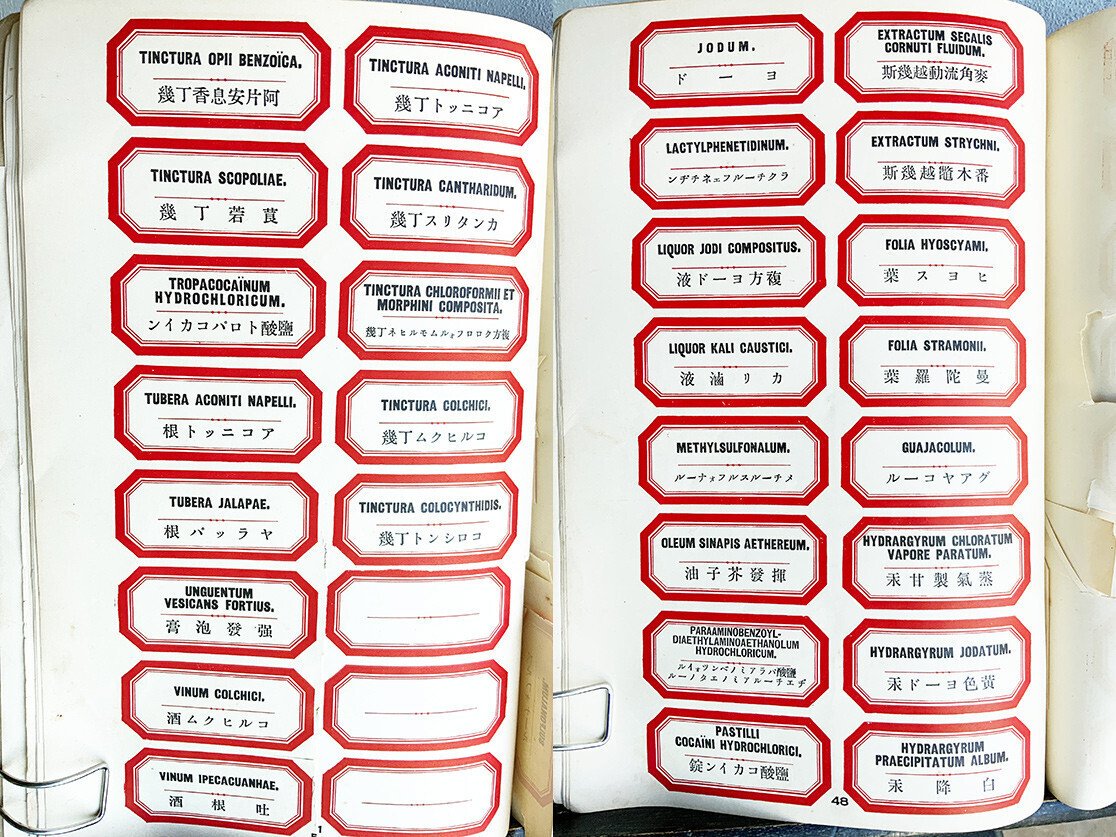

これも初回記事で紹介した明治十九年(1886年)『日本藥局方』も、薬品名は例外なく漢字のみ。

ある程度の薬品名の知識があっても、どれが何なのかを把握するのは結構骨が折れるだろう。ましてや、宛て字をぜーんぶ憶えてしまって、いちいち局方とか開いてみなくてもちゃっちゃと書けるようにしておく必要があったのだろうから、昔の薬剤師もなかなかタイヘンだww

先の日本語研究者氏から、宇田川榕庵の薬用植物の本『植學啓原』(天保四年(1833年序)

卷三に物質名や元素名などの漢字音写用例がある、とのご教示をいただいたのでみてみると、

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ni14/ni14_00796/ni14_00796_p0064.jpg

なるほど、たしかに「加爾基」「亞爾箇兒」とか、

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ni14/ni14_00796/ni14_00796_p0066.jpg

「諳模尼亞《アンモニア》」「酸化加陋母」「酸化曹冑母」「酸化滿俺」「酸化悉里叟母」

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ni14/ni14_00796/ni14_00796_p0067.jpg

「酸化亞律密扭母」「酸化麻倔涅叟母」「弗律阿里」などがみえる。部分的には違う字もあるとはいえ、半世紀後の明治十年代のものとだいたい似通った漢字の宛て方をしているのがわかる。

つまり薬学・化学分野では、明治になっても相変わらず蘭学の音写のやり方を続けていた、ということになりそうだ。

ここで日本藥局方の薬品名について、その後の改訂でこれがどう変わっていったかを、薬品保管容器への貼付表示が義務づけられていた、当時「藥名牋(-箋)」と呼ばれていた出来合いラベル帖(の残骸)でざっと眺めてみよう。

明治二十四年(1891年)内務省令第五號による「改正日本藥局方」

では、収載薬品が増えていよいよ漢字まみれに。

たとい日本語ではなんの薬なのかわからなくても、ラテン語の名称さえ知っていれば問題なし☆ww

維新後の学校教育を受けた世代が社会の主力となる二十世紀に入ってようやく、我が国の世の中も色々と変わってきたようだ。明治三十九年(1906年)内務省令第二十一號「第三改正日本藥局方」

では、外来語の漢字音写はかなり減って、仮名書きが多くなる。

とはいえ、大正九年(1920年)内務省令第四十四號「第四改正日本藥局方」

でも、「越幾斯」「丁幾」「舎利別」などは漢字音写のまんま持ち越されている。

さらに時代が下って、昭和七年(1932年)内務省令第二十一號「第五改正日本藥局方」

で、やっと「エキス」「チンキ」「シロップ」と仮名書きになる(「蒼鉛」が「ビスマス」に変わったりしたのは、戦後になってかららしい)。

そもそも、鎖国時代ならばまだしも文明開化以降、ましてや二十世紀に入ってからも、なぜ仮名表記になかなか切り替わらなかったのか? という疑問もわこうというものだ。

清国から先進文化を受け続けてきた日本では、漢文の読み書きが教養人のたしなみとして永年重視されてきた。『植學啓原』が訓点つき漢文で書かれた理由がどうだったかはわからないが、「漢字で書かれていてこそちゃんとした、立派な文献」という価値観が根強かったのかもしれないし、誰にでも容易に扱えるわけではなかっただけに、一種のエリート意識のあらわれとして仮名で書ける外来語をわざわざ漢字音写することにこだわったのかもしれない。

明治になっても、身分というものは今では考えられないほど強く意識されていたようだ。そして、ある程度以上に高い身分であるからには、それにふさわしい振る舞いや見識が需められたものらしい。薬学に携わる者が一般人よりも高い身分であり、その品位をたもつための教養の一環として漢語や漢字音写も積極的に文章に盛り込むことが称用されていたのだとすれば、その辺の価値観が大きく変わらない限り書き方もやはり変わらない、ということになったとしてもまぁわからなくはない……とはいえ、1930年代にならないと「越幾斯」「丁幾」「舎利別」が仮名書きで当然、とならなかったのは、やはり不思議な気はする。

なお件の日本語研究者氏によれば、どうして明治以降も外国語表記に漢字を使い続けたかについての事情については、これまであまり研究が進められてはこなかったらしい。

とはいえ、ちょうどそうした「謎」に取り組んでおられる留学生の方もあるようなお話も伺ったので、そのご成果には大いに期待したいところだ。

蘭学時代の外来語「音写メソッド」を探ってみる

これまでみてきておわかりのとおり、漢字による外来語音写には「日本語の字音ではない」という、独特の「癖」がある。

前々回・前回と追加「研究」の記事を綴っていくうちに、これがどうも蘭学由来らしい、ということがみえてきたところで、ではその「音写メソッド」のようなものについて、何かすでにまとめられたものがないかしら〜ん、と漁ってみたところ、漢字の国の留学生の方によるものがいくつかみつかったので、それを手がかりとして一次資料に当たっていくことにしよう。

まずは、「もじもじカフェ」事務局のお方のメールにご言及のあった『厚生新編』がタイトルに含まれているのに引っ張られて、関西大学近代東西言語文化接触研究会誌『或問』第29号(☟リンクのタグの設定が違うらしくて第31号のところにいってしまうが、その2つ下にある)

に載っている、徐克偉「『厚生新編』にみる蘭学音訳語とその漢字選択」を眺めてみる。

http://www2.ipcku.kansai-u.ac.jp/~shkky/wakumon/no-29/07_xu01.pdf

最初の「0 はじめに」のところで徐も指摘しておられるところによれば、地名や人名などの固有名詞ではない外国語音写に使われている漢字についての研究は、これまであまりなかったようだ。

さて、この題名+書き出しからして、インターネット上にはどうも公開されてはいないらしい『厚生新編』にある固有名詞ではない音訳例を、全篇にわたって詳細にお調べになったのかな、と期待して読み進めたのだが、どうもそういう内容ではなかったようだ(続く「1 『厚生新編』にみる音訳語の実態」の、p. 89〜90(PDF7〜8ページ目)「1.4 新しい漢字音訳語」で「ga-」の音写として、人名「瓦列奴斯」、それと「瓦斯」の用例があることがわかるだけでもありがたいけれども)。

その代わり嬉しいことに「2 蘭学者の音訳探索」で、当時のほかの文献の中に出てくる外来語音写の「方針」や、具体的な漢字宛て字についての紹介が結構詳しく書かれている。しかもこれらはどれも、オンライン公開されている一次資料がみられるのだ。

最終的に論文にまとめるようなきちんとした研究ならば、方々の図書館などにも出向いてできる限りの資料に当たる必要があるだろう。しかし、noteでの「研Q」は、あくまで「よそへお出かけしないでどこまで調べられるか」という枠からは、敢えて一歩も踏み出さない方針でいきたい。

さて、それでは徐の取り上げておられる音写「方針」のところを、国会図書館デジタルコレクションで公開されている原典で眺めてみるとしよう。

まずは安永三年(1774年)の『解體新書』序圖卷巻頭「凡例」〇五丁裏。

一 譯《二》有三-等《一》◦一 曰 翻-譯。二 曰 義-譯◦三 曰 直-譯◦

(中略)又如《下》呼 曰《二》機-里-爾《一》者。無《二》 語可《一レ》當◦無 《二》義可《一レ》解 ◦則譯 曰《中》機-里-爾《上》直-譯是也◦……(引用者註:《》内は返り点を示す)

この「機-里-爾」というのは、後に宇田川玄眞によって「腺」という国字が宛てられることになる語なのだそうだ。

それはさておいて、ここで新井白石がいわんとしておられるのは、「「訳」には「翻訳」「義訳」「直訳」の3つがあって、そのうち「直訳」というのは日本語にそれに相当する意味の語がないために、オランダ語の読みをそのまま音写したもののことを指す」ということだ。

丁をめくると、引用箇所が出てくる……のだが、国会図書館本は訓点の一部がかすれていて、イマイチよくわからないところがある。

ブログ記事は一期一会、できる限りは間違いは少なくしておきたい。同じ記事をまたお読み直しになる方もまずないとおもうし、既にご覧になった方へ後で修正したことを書き手側からおしらせする術もないのだから。

ということで、この丁の刷りがもっと鮮明な早稲田大学図書館本

をみるとしよう。

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ya03/ya03_01060/ya03_01060_0001/ya03_01060_0001_p0014.jpg

一 斯-書所 《二》直譯《一》文-字◦皆取 《二》漢人所 《レ》譯西-洋諸-國 地-名 《一》◦而合 《二》諸 和-蘭萬-國-地-圖《一》相參-勘 ◦集 以譯 《レ》之◦傍 書 《二》倭-訓 《一》以便 《二》讀者 《一》也◦一 不《レ》用《二》臆見 《一》也(引用者註:《》内は返り点を示す 推定読み:「諸《コ》レヲ」「集《アツメ》テ」「以《モツテ》」「一《ヒトツ》モ」)

『解體新書』の「直譯」、つまりオランダ語の漢字音写については、清国人の先例に倣って書き、なおかつ読者にわかりやすいよう読み仮名を振ったのであって、勝手な臆測によるものはひとつもない、とある。こうしたやり方が門下をはじめとする蘭学者たちによって、後々まで引き継がれていった、というのが徐のお説と読める。

なお、「ga-」の音写について用例がないか、斜め読みしつつ傍訓のあるところだけものすごぉく雑にさらってみたが、「瓦」が宛てられているところはなさそうだった。気付いた範囲では、卷之一に「牙列奴私」

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ya03/ya03_01060/ya03_01060_0002/ya03_01060_0002_p0003.jpg

など、「牙」字を用いている例がちょこっとあっただけ。もっとも、「ハ」と読んで、それに相当する漢字を宛てている可能性もなくはない……のだが、原語の綴りまでは追っていないので、その辺は不明。

次に、「漢人」による音訳例がない外来語についてはどうしたのか、ということについて、徐が取り上げておられるのが宇田川玄隨の翻訳医学書『西說内科撰要』だ。

宇田川玄眞による文政五年(1822年)の増補重訂版『内科撰要』でも、卷一冒頭の引用箇所の内容はおんなじなので、国文研古典籍セットで公開されている本をみよう。

その巻頭、「凡例」四丁表。

(前略)又其 直譯出 《二》漢人 之手 《一》如 《二》雜腹蘭没-藥蘆-會的里亞加阿-芙-蓉舎-利-別 之類《一》◦皆襲用 焉◦餘則據 《二》漢人 譯例 《一》新《二》製 之 《一》◦(引用者註:《》内は返り点を示す 推定読み:「雜腹蘭《サフラン》」「的里亞加《テリアカ》(糖蜜などを基剤にした粘稠性の解毒薬)」「餘《ヨハ》則《スナハチ》」)

清国人が漢字音写した例があればそれをそのまま用い、なければ先例を参考に新たに作った、と読める。

これはおそらく複数の漢訳書を参照して、例えば「ガランム」の頭に「瓦」を宛てるように「この漢字はこの音を写すのに使われている例があるから、この新しい語のここの音に使おう」というような音写の仕方をいっているのだろう。

今度はその次に掲げられている、大槻玄澤が訳し子息の玄幹らが校訂した薬学書『蘭畹摘芳』初編卷一「凡例」を、文政二年(1819年)刊の早大図書館本でみてみる。

線の細い文字がなかなか印象的だ。

一 西洋之譯◦有《二》直譯 者《一》◦旣 有《二》漢譯《一》者 ◦乃循 《二》其舊 《一》◦若 亡 則塡 以《下》所《二》甞 傳 《一》之杭州音 《上》新 譯-《二》定 之 《一》◦音韻之殊異◦在《二》其髣髴之間 《一》◦(引用者註:《》内は返り点を示す 推定読み:「乃《スナハチ》」「循《シタガ》フ」「舊《フル》キニ」「新《アラタ》ニ」)

ここでは、音写例のない語については「かつて伝わってきた「杭州音」によって字を宛てる」とはっきり書いてある……けれども、その直後に「音の特にほかと異なる点」が「髣髴之間」、つまり「ぼんやりしている」とあるのは、どういう意味なのだろう??? 徐の論文でもそこは流されている。

外来語漢字音写のベースとなっていた「杭州音」、そして「瓦」の起源

それはともかく、この「杭州音」というのはいったいどういう「音」なのか? というのは、この際ある程度はちゃんと知っておきたいところだ。

『岡山大学大学院社会文化科学研究科紀要』第37号(2014年)に載った、張照旭「『大清文典』の中国語カナ表記について」

を読んでみると、その冒頭に

明治初期の中国語教育は、頴川重寛たちによって進められ、唐通事時代の南京官話が教育されたとされる。

とある。またp. 97(PDF3ページ目)「3. 『大清文典』の中国語カナ表記」の終いのところには、この明治初期に使われた口語文法書の基となった「南京官話」について、

因みに、李海英(2013)は、原本『文学書官話』に記された音系は当時の山東省登州府(現蓬萊市)の方言であるとも指摘している。

とも書いてある。いずれにせよ、蘭学の時代から明治初期にかけての外来語漢字音写のベースとなったのは、大陸南部方言だったことがわかる。続くp.98(4ページ目)「5. 長崎唐通事の中国語方音」では、

岡島昭浩(1992)は文雄『三音正譌』や有坂秀世(1938)の指摘などに基づき、「濁音が清音となる官音(南京音)」と「濁音を持つ杭州音(浙江音・俗語)」に大きく分けている。

とあって、「杭州音」というのは同じ南部方言でも「南京官話」の「官音」に対する、俗語としての音だったことが指摘されている。

この論文の題材になっている、明治十年(1887年)刊の金谷昭による日本版『大淸文典』も、早稲田大学図書館古典籍総合データベースにカラーで載っている。

これの巻頭「例言」丁裏

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ho05/ho05_00394/ho05_00394_p0005.jpg

のところに、次のように書いてあるのがみえる。

一 唐-音 有 《二》二-種《一》、一 曰 《二》南-音 《一》、一 曰 《二》北-音 、今所《レ》施 、一 從 《二》南-音 《一》(引用者註:《》内は返り点を示す)

ということで、どうやら「唐音」の南部発音らしい、ということが読めてくる。しかし、本篇最初の第一章「論 《二》《レ》音-母 《一》(目録の方では「論 《レ》音 」)」を眺めていくと二丁裏

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ho05/ho05_00394/ho05_00394_p0008.jpg

、終いの「講 《二》音-母 《一》」4行目に

瓦、

というのが出てくる。あらら、これでは「ga-」の音写にはならなそうじゃないの。ということは、これは大槻玄澤のいう「杭州音」とは違うものなのだろうか?

と『蘭畹摘芳』卷一の初めに出てくる「盧會」

、つまりアロエのところをみていくと、四丁表の最初の方に

又此 一種有《二》亞-盧-會◦匪-里-瓦-里-斯 者《一》◦我邦培《二》養 之 《一》◦夏間以《レ》壺收 《二》貯 之 《一》◦冬時取 -出 ◦置 《二》之樓上温煙之處 《一》。……(引用者註:《》内は返り点を示す)

などと出てくる。ん〜、ここでは「瓦」には「ガ」と音が振ってある。やっぱり違うのかな〜……よくわからない。

ここで、☝徐の論文の続き、p.93(11ページ目)に戻ろう。お次に登場するのは早稲田大学図書館ご所蔵の本木良永『新制天地二球用法記』写本。

卷七「和解例言」の引用箇所は☟ここ

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ni05/ni05_02335/ni05_02335_0007/ni05_02335_0007_p0006.jpg

だけれども、そこは通過して次の丁。

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ni05/ni05_02335/ni05_02335_0007/ni05_02335_0007_p0006.jpg

Gノ字ハ、GAガ、GEゲ、GIギ、GOゴ、GUギユ之五韻ヲ綴ル文字ナリ、一字ノ韻、グ之韻ニ用ユル文字ナリ、此韻喉ニ當テヽ唱ル字韻ノ文字ナリ、(引用者註:推定読み:「唱《トナフ》ル」)

一見、フツーの閉鎖音「g」のことをいっているようにみえるが、最後にわざわざ指摘している「此韻喉ニ當テヽ唱ル」という件り、これが何を意味しているのかが気になる……もしかすると、いわゆる「「g」の摩擦音」、あのオランダ語独特の「G」の発音のことをどうにか表現しようとしたのかもしれない……よね?

で、アルファベット26文字についてこうしてひととおり解説した後に、

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ni05/ni05_02335/ni05_02335_0007/ni05_02335_0007_p0014.jpg

一 和蘭、左行、横文字、聯合、反切、帰納ノ字韻、唱法、并ニ唐韻、假借文字左ノ如シ、

とあって、1〜3文字のアルファベット組み合わせの音に対する漢字と仮名による音写例の表が載っている。これの「G」のところもみておこう。

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ni05/ni05_02335/ni05_02335_0007/ni05_02335_0007_p0024.jpg

「GA」に「哈」と宛てている。でも、この「哈」の字って、日本語の字音はたしかに「ゴウ」だけれども、「ハ」と読む印象の方が強い…

…とか考えると、やはり摩擦音を表わしているのでは? という気がしてきてしまう。

次は橋本宗吉『三法方典』。京都大学貴重資料デジタルアーカイブに文化元年(1804年)初版がある。

巻頭「例言」〇一丁表(画像7枚目)に、オランダ人と清国人の通訳官が協議して決めた、「唐音」による音写漢字のテクストがあって、それを利用したことが書いてある。

一 譯ニ對義直ノ三㳒アリ皆先輩ノ則ニ依ル先譯アルモノハ更《カ》ヘズ偶《タマタマ》予ガ新ニ直譯セシ所ノモノハ唐音字ヲ以テコレヲ填《ウ》ム此字音ハ和蘭譯官某ト支那譯官某ト相謀《ハカリ》テ配音スル所ノ一冊子ニ依拠スト雖《イヘドモ》多《オホク》ハ國字ヲ用ユ(引用者註:《》の読みは推定)

「ga-」の例をちょこっとだけ探してみたところ、「例言」二丁表(8枚目)に「撒哈百塩」、「總目」十二丁裏(22枚目)「治諸緩病法方篇第十五」に「簾迭反哈」というのがあった。つまり、これは本木良永の音写と同じ……ということは、『新制天地二球用法記』卷七の音写表も、あるいはその冊子と何かしら関係があるのだろうか。

「唐音」と「杭州音」との関係については☝張の論文で、『大淸文典』に載っている仮名音写が、「唐音」につながる大陸南部方言である「杭州音」「南京官話」「福州音」「漳州音」のどれが最も似通っているか、長澤規矩也『唐話辞書類集』という大部の古辞書影印本シリーズでそれぞれと徹底した比較調査なさった上で、p. 108(14ページ目)の「11. 結論」で「杭州音であった蓋然性が高いのではないかと思われる」と陳べておられ、非常に説得力がある。

その2ページ前から始まる「10. 明治初期の中国語教育の再検討」で指摘されているように、この「唐音」あるいは「杭州音」を初めて扱った「唐通事」の最初とされる慶長八年(1603年)は清国の始まりであると同時に江戸時代の始まりでもあった。

大槻玄澤が「甞 傳 之杭州音」というのは、当然にこれのこと考えられる……そうすると『蘭畹摘芳』で「亞-盧-會◦匪-里-瓦-里-斯」という音写は、(たとい「杭州音」が基になっているはずの『大淸文典』で「瓦」となっているとしても)「杭州音ベースでオランダ語の「ga-」音を写した用例」ということになるのではないか。

よって玄澤式に従えば、「Gramme」が「ガランマ」と仮名音写されるからには、「瓦蘭馬」と唐音で表されるのも道理、ということになろう。

そして、図版研note最初の記事冒頭で紹介した、明治二十四年(1891年)メートル法による単位を表わす「記號」として中央氣象臺が設定した国字を含む二十二文字のうち、唯一「グラム」を示す「瓦」だけが、蘭学由来の起源をもつ歴史ある略号だったのだ。

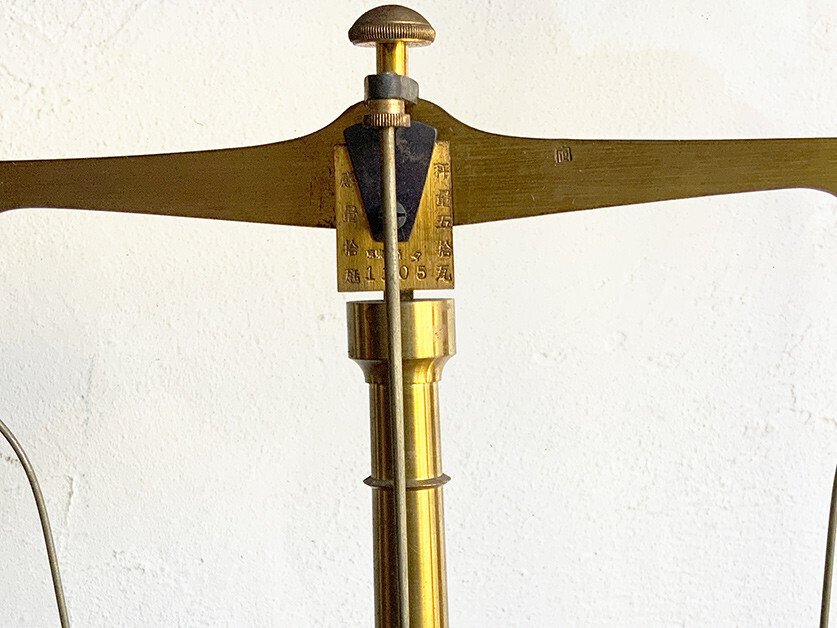

京都から来た、古い調剤天秤。局方で極量が定められているようなあぶない薬品を量るのに使われることから、「毒薬天秤」とも呼ばれた。

「秤量五拾瓦」「感量拾瓱」と刻印されている。あと、横書きで小さく「東京」とも。

お皿はどうも鼈甲製らしい。造りが古手だし、製造/販売元の銘板がついていた形跡もないし、でも国字「瓱」の刻印がある……、というところから、大手器械メーカーがまだ島津製作所くらいしかなかった、しかし明治二十四年よりは後の、十九世紀末辺りのものかも、と考えている。

下の引き出しには分銅箱とか、こまごましたものが納められている。

小箱に収められた分銅セット。板分銅入れの蓋がかわいい☆

仮名の「造字」チャレンジで模索されたオランダ語の唐音音写

『蘭畹摘芳』に関わった大槻玄幹が、なんとかもっとわかりやすいオランダ語の唐音音写ができないものか、という課題に取り組まれた面白いご著書を取り上げて、興味のおもむく(というか暴走する!?)ままにだらだら書き連ねてきたこの記事の〆に持っていきたいとおもう。

『筑波応用言語学研究』巻3(1996年)に掲載された閔丙燦「江戸期における外国語の仮名表記法の変遷とその規準の変化」

http://hdl.handle.net/2241/15431

で取り上げられている、文政九年(1826年)の『西音發微』。

巻頭「凡例」で、玄幹はこの本を作られたご意図について、次のように述懐しておられる。

https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/ho10/ho10_01217/index.html

一 本編ヲ述スル職トシテ之由ル所ハ和蘭言詞ヲ譯スルニ臨テ直譯ト義譯ヲ作ス可カラザル者ハ唐山音ヲ以テ對譯スルニ從來其譯字ニ窮スル者多シ而今此對註ニ因テ譯者ノ勞ヲ省クノミ

つまり、オランダ語を唐音で音写する際に、これまではどの音にどの字を宛てたらいいのか悩むケースが多かったから、そこを何とかしたいとおもって編んだ、ということだ。

この本のたのしいところは、五十音図の仮名それぞれをまず反切のように父音(=子音)+母音の組み合わせとみなし、例えば「カ」は「カアノ促《ツマ》リ」、つまり「カ(ka)」の母音を除いた音と「ア(a)」の音を組み合わせたもの、ととらえる、という発想をしているところだ。

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ho10/ho10_01217/ho10_01217_p0011.jpg

そして、例えば「ツァ」を表わす「サ゜」

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ho10/ho10_01217/ho10_01217_p0013.jpg

とか、「ハ經」を狭めた唇の間から息を出す摩擦音、つまり「f」に近い音と捉え、喉の奥から息を出す「h」音に相当する仮名として新たに「△」を「パ」の「゜」の代わりに右肩に添えてみたり

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ho10/ho10_01217/ho10_01217_p0016.jpg

とか、さらには音の違いがすたれて「ア經(=ア行)」と同じ仮名が使われている「ヤ經」「ワ經」の「イ」「ウ」「エ」音の本来の音を復活させてオランダ語音写をしやすくするため、すでにある「ヰ」「ヱ」に加えて、「ye」をあらわす「イ」と「エ」の合字

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ho10/ho10_01217/ho10_01217_p0017.jpg

とか、「wu」をあらわす初画を鉤状に曲げた「ウ」、

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ho10/ho10_01217/ho10_01217_p0018.jpg

といった造字も試みているのだ。

閔はp. 116(2ページ目)「2.新文字による表記」の中で、こうした一種の創作仮名について、「既存の仮名に符号を加えたにとどまるもの」とご覧になって、「新たな文字」と捉えることに疑問を呈しておられるが、あまりにも現用の文字からかけ離れた新字を創作したところで、結局使われずにおわることが多いのだから、これは十分に現実的な範囲の造字ではないかとおもう(しかしこれすら、結局のところ普及できなかったのが惜しいが……)。

特に「イェ」の合字など、わかりやすいし憶えやすいし、なかなか秀逸だとおもう。「ウゥ」の方は、初画を曲げるよりは「乏」みたいに上に「ノ」を添えた方が判別しやすかったかも(現に閔の論文では、ご意図が組版の際に伝わっていなかったらしくて、肝腎なところでフツーの「ウ」になってしまっているし……)。

それはそうと、この本にはもうひとつ注目したいところがある。オランダ語の「g」音についての説明だ。

廿一丁表「鵶珀設二十六頭字輯韻」(「鵶珀設」は「ABC」、つまりアルファベットのこと)なる音写対照表をみると、はじめの「第一頭字」の「牙音 濁」に「Ga」があって、「噶」という漢字が宛てられている。

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ho10/ho10_01217/ho10_01217_p0035.jpg

ここだけ眺めても、これがどういう音なのかはわからないが、これより前の十七丁表から始まる「鵶珀設二十六頭字音註」の説明を読むと、十八丁表

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ho10/ho10_01217/ho10_01217_p0021.jpg

の終いの方に、

Gハ喉音ハ經中ヘノ濁音ナレトモ口授ニアラザレバ傳ヘカタシ姑《シバラ》クゲニ通用シテ可ナリ(引用者註:《》の読みは推定)

とある。「「G」字は喉音ハ行のうちの「ヘ」の濁った音で呼ぶのだが、実際に発音して聴かせないことには精確には伝えづらい。暫定的に「ゲ」と書いて代用しておいて(たぶん、「閉鎖音の「ge」はオランダ語にはない」から)問題ない」ということだ。

さらに卅一丁表

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ho10/ho10_01217/ho10_01217_p0035.jpg

には、

四-字輯-韻ハfchaヲスハートヨム是chハGト同音ニシテGaハ喉音ハノ濁《ニゴリ》ナリ(引用者註:《》の読みは推定)

という解説もみえる。「アルファベット4文字の「fcha」という綴りは「スハー」と発音する。この「ch」の部分は「G」と同じ音で、「Ga」は喉音「ハ」の濁った音だ」ということになるだろう。

なんと予想外にも、200年前の日本人が耳にしていたオランダ語の「g」音は、既に摩擦音だったのだ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?