日本は本当にカーボンニュートラルを実現できる? 今後の再エネ普及を握るカギとは

世界中で「脱炭素」の動きが加速している今、大きな注目と期待が集まっている再生可能エネルギー。本シリーズ「エネルギーの未来について語ろう」は、そんな再生可能エネルギーに秘められた可能性や魅力について、パシフィコ・エナジーで働く「中の人」や関係者に、それぞれの想いを語ってもらう記事コンテンツです。

前回に引き続き登場するのは、パシフィコ・エナジーの太陽光発電事業開発部門の部門長を務める密本曜大。第2回目の登場となる今回は、日本における再エネ普及の現状とこれからの展望、密本が今後の再エネ普及のために必要だと考えていることについてお話します。

2050年のカーボンニュートラル、日本は本当に達成できる?

2020年10月、日本政府が2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指す方針を発表しました。ご存じの方も多いかとは思いますが「カーボンニュートラル」とは、温室効果ガスの排出量を全体で実質的にゼロにすることを意味します。我々、再エネ事業者としても「ようやく国として、そういう言葉が出たな」という感慨がありました。

出典:環境省Webサイト(https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/about/#to-why)

しかし、2050年までのカーボンニュートラル達成は、現状ではかなり難しい状況にあると見ています。

カーボンニュートラル達成のためにはやはり、太陽光をはじめとする再生可能エネルギーの普及が必要不可欠ですが、本気で2050年の達成を目指すなら、太陽光の導入量を過去10年間と比較して2倍近くまで増やさなければいけない計算になります。そして、それを担うだけの再エネ事業者が国内市場において絶対的に少ないというのが実情です。

その背景には、2012年からスタートした再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)の成功と両面にある“失敗”の影響があるように思います。

出典:経済産業省Webサイト(https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/surcharge.html)

スタート当初、国が破格の価格設定で多くの太陽光事業者を市場に引き寄せた反面、太陽光発電の意義を国民に正しく伝えられなかったことから、国民負担を招く太陽光発電が「悪者」扱いされてしまい、目先の利益を求める太陽光事業者は固定価格の下落に伴い大半がマーケットから撤退するという現状、太陽光のマーケットはまさに「焼け野原」になってしまったという負の側面があるわけです。

太陽光発電を普及させるためには市場の活性化が不可欠ですが、プレイヤーの絶対数が極端に減ってしまったこの太陽光市場に、どうやってまた事業者を呼び戻すのか。カーボンニュートラルを実現するために、我々太陽光事業者はもう一度、「適正な事業者が、適正なやり方で、適正な利益を得られる」マーケットをつくりだしていくことを、真剣に考えていかなければなりません。

いかに「当事者意識」を持ってもらうかが再エネ普及のカギに

加えて、日本におけるカーボンニュートラルの実現、それに伴う再エネ普及を考える上で、さまざまな人々に「いかに当事者意識を持ってもらうか?」は大きなポイントになってきます。

例えば、我々太陽光事業者がやらなければならないことのひとつに、政治への働きかけ、ということも挙げられると思います。さまざまな政治家、官僚に対して、再エネ普及のための働きかけやアプローチを行なっていく。私自身も、これまでたくさんの政治家や官僚の方々とお会いする機会がありましたが、いつも難しさを感じるのが「再エネ普及には何十年先の未来を見据えた長期的かつ大局的な視野が必要になる」ということ。

政治家や官僚の仕事にはどうしても任期がありますし、票を集めるためにも即効性のある政策に力を入れがちで、どうしても長期的な政策は後回しになってしまいます。また現在の日本では、政治家も、そして有権者も高齢者の占める割合が高い傾向にあり、そうした方々にとっては、数十年先の気候変動リスクといったものが、なかなか「当事者意識」を持って差し迫ってこない部分もあるのかもしれません。

また日本で暮らしていると、水には困らないし、緑も豊かですので、気候変動の影響で砂漠化が進んでいたり、今日の飲み水にも困るというような海外の地域と比べて、環境問題を身近に捉えることが、多くの人に難しい側面もあるのでしょう。

「当事者意識」を持って、カーボンニュートラルの実現を真剣に考えるという意味では、やはり若い世代のアクションが今後のカギを握っていると私は思います。環境問題や気候変動リスクを“自分ごと”として捉え、これからの社会をより住み良いものにしていくアクションを主導できるのは、未来を担う若者であり我々のような現役世代に他なりません。

1人でも多くの人にそうした「当事者意識」を持っていただくためには、環境問題やエネルギーに対する正しい知識の普及も不可欠です。そうした啓蒙的な役割も、我々再エネ事業者がやるべきことのひとつだと言えるでしょう。

現代はさまざまなメディアやSNSを通じて、大量の情報に囲まれている時代です。情報を発信しても、受け手に「自分には関係ない」と思われてしまった瞬間、その情報はもう“自分ごと”ではなくなってしまう。だからこそ、環境やエネルギーに関する正しい知識を、当事者意識を持って受け取ってもらえるような“場”をもっと増やす必要がありますし、このパシフィコ・エナジーのnoteも、そのような場になってくれたらいいな、という想いを持ってやっています。

小さなアクションから、世界を変えていくことの大切さ

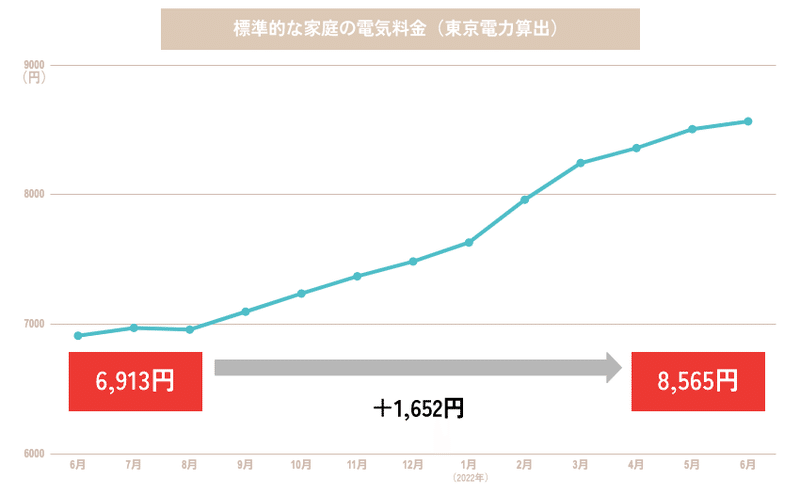

世界各国がカーボンニュートラル達成に向けた方針を打ち出し、日本もそうした流れに追随しようとする中で、ロシアのウクライナ侵攻は世界的な脱炭素の流れを寸断し、天然ガスや石炭など燃料不足により各国の電力供給は不安定となり、一部の国では脱炭素とは逆行する化石燃料回帰の流れになっています。天然ガスや石炭などの燃料価格高騰により、国内でも電気代の値上げをはじめ、一般消費者レベルに今後さまざまな影響が出てくるでしょう。

(東京電力資料より作成)

再エネ普及という観点から見ても、現在の世界情勢は逆境に見えるかもしれません。しかし、地球温暖化を始めとする気候変動は刻一刻と進んでいますし、2050年のカーボンニュートラルに向けた今後約30年の間でどのような逆境があろうとも、再エネ普及や脱炭素の歩みは止めてはなりません。こんな時代だからこそ、30年後、50年後、子ども世代の将来を見据えたより住みやすい世界を目指していかなければならない。そのような想いを、我々再エネ事業者はもちろんのこと国民一人ひとりが持たなければならないと、私は思います。

また、安全保障的な観点から見ても、独裁的な国家にエネルギーを依存することのリスクが明らかになったわけで、そういった意味でも自国のエネルギーを再エネで自給することの意味が増している面もあるはずです。

語弊がある言い方かもしれませんが、再エネ普及を考える上で、今は逆に好機だと捉えることもできるのではないでしょうか。

我々のような再エネ事業者だけではありません。これからの再エネ普及を考える上で、今後は一般企業や再エネとは関係のない事業者の取り組みも重要性を増してきます。ヨーロッパではすでに一般的な炭素税や排出量取引が、今後日本でも普及していく可能性は高いですし、上場企業でもGX(グリーントランスフォーメーション※)に取り組む企業は増えているようです。

とはいえ、企業の環境に関する取り組みは直接的な利益につながらない場合も多いため、お題目化してしまったり、形だけ“やっている風”を見せて取り繕う企業も中にはいるようです。

そうしたことを防ぐ上でもやはり大切になってくるのが、私たち一人ひとりが環境問題に対する「当事者意識」を持つこと。そのように一般消費者のマインドが変われば、企業のマインドや行動も「当事者意識」を持ったものに変わってくると思っています。それは何も大げさなことではなく、本気でGXに取り組んでいる企業の製品を買うとか、そんな些細なことでもいいわけです。

一個人としてのマインドが変われば、政治家や企業のマインドも変わるし、それが政治や社会を動かすことにもつながるかもしれない。重要なのは「私ひとりが何かやってもどうせ意味ないし……」という無力感を抱くのではなく、自分の行動が未来を動かす第一歩につながるという、そんな前向きな感覚を持つことではないでしょうか。

その起点となるのは、普段の生活で分別を心がけたり、環境により良い製品を選んだり「ちょっとでも地球や環境にいいことをしてるな」という、日常の些細な行動がもたらす“気持ち良さ”だと私は感じています。

先ずは自分からそんな小さな一歩を踏み出すことが、ゆくゆくは未来を動かす皆の大きな一歩につながっていく。私自身もそんな感覚を大切に、日々の生活を過ごしています。

では、再エネに携わるものとして実際に日々の仕事の中で大切にしていることはどんなことなのか? 次回は私が太陽光発電事業に携わる中で大切にしていること、発電所の開発を行う上で日々心がけていることについて、もう少し詳しくお話したいと思います。

※GX(グリーントランスフォーメーション)・・・企業における温室効果ガスの排出源である化石燃料や電力の使用を、再生可能エネルギーや脱炭素ガスに転換することで、社会経済を変革させることを指す

「エネルギーの未来について語ろう」密本曜大 連載第1回はこちらからご覧いただけます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?