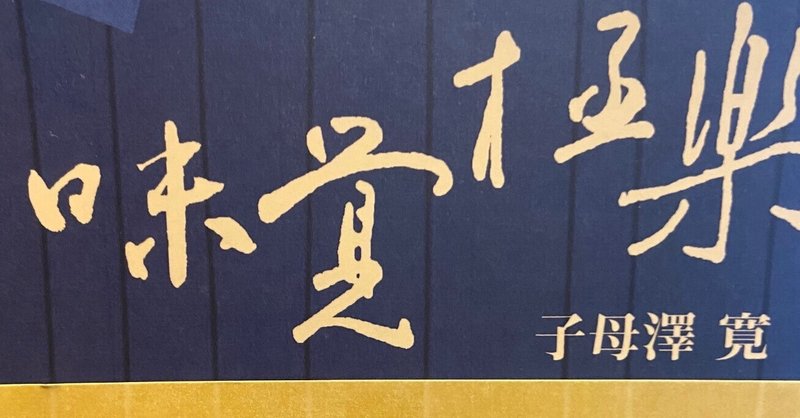

【味覚極楽】セレブのお食事【子母澤寛】

私は食い意地が張っています。先日、記事にも書きました。頭の中は家族に何を食べさせるか…を考えているので「食、食、食、食、食…」です。作ることばかりではなく、美味しいものを食べることも大好きです。

そんな私が好きな本があります。

子母澤寛「味覚極楽」です。

これは私の父が文庫で持っていたんだけど、度重なる引越しで行方不明になっていました。また読みたくなって最近Amazonで買いました。

子母澤寛が新聞記者をしていた時、各界のセレブたちに食事についてインタビューした連載記事集です。

とても読みやすい。昭和初期の人が書いたと思えないくらいすんなり脳みそに入ってきます。セレブたちの口調がちゃんと再現されています。生き生きしています。高校の教科書に出てきた、あの読みづらい小林秀雄なんかよりよっぽどイイ。

インタビューした人たちが、これまたスゴい。味の素の創業者の鈴木三郎助、資生堂社長の福原信三、日本にインドカレーをもたらした中村屋のラース・ビハーリー・ボース、千疋屋社長、赤坂虎屋社長、子爵、男爵夫人、伯爵、花柳流家元、歌舞伎役者尾上松助(五代目)、そして高村光雲(彫刻家、詩人の高村光太郎の父)まで出てきます。

基本的にはインタビューをした人のお話。その後に子母澤寛の回想が続きます。

カセットテープが無い時代にこれだけ再現できたのは、子母澤寛の記憶力の良さ、人の話を引き出す力量(人の懐に入っていける性格とも言える)、巧みな文章力が揃っているからこそ。あっさり読めるんだけどスゴいエッセイなんですよ。

歴史を感じるような記載があります。

珍味伊府麵〈男爵夫人 大倉久美子さんの話〉にあった一節。

「シナ料理の伊府麵。これはおいしいものです。はじめは伊府という人が考えたものだそうですけれども、宅におりますコックの顧春生が大そう上手で、これだけは私どもの自慢なのでございます。顧のおじいさんは袁世凱のコックをしていた人で …」

清代末期の袁世凱(1859ー1916。中華民国初代大総統)に繋がっている人が身近にいるセレブってスゴイです。今なら誰に例えられるんでしょうか。とにかく歴史の大きなうねりがあった時代を感じます。

私が感心したのは

西瓜切る可からず〈銀座千疋屋主人 斎藤義政氏の話〉で子母澤寛が京都山科に社用で出張した時に、硝子張りの温室を訪ねる様子です。1000坪(およそ3300㎡)の硝子張りの温室の描写があります。戦前にこんな大きな硝子張りの温室を作っていたんですね。今も山科はブドウ栽培が盛んです。その基礎になったのです。当時はキャナンホールという大正天皇の好物だったブドウが栽培されていました。

千疋屋主人の話には「そこへ行くと星ヶ丘茶寮の主人は毎日自分で出かけて来て、その日のいい果物を持って行かれるが、これには私も感心している。」と書いてあるんです。

星ヶ丘茶寮の主人=北大路魯山人なんですかね? さりげなく随所にセレブが出てくるのも歴史を感じます。

面白いシーンを書き出すとキリが無くなっちゃいますね…。

他にも、味の素創業者の鈴木三郎助が、旅行先で自作のインスタント味噌汁を持って行くワザを教えてくれた子母澤寛の回想。このワザは現代に通じますね。「味噌へ葱を細かに切ったのといい鰹節を入れて小さな握り球を拵えて持ち歩く、これなら三日か四日でも大丈夫だから、その宿から熱い湯を貰って、その味噌玉を椀へ入れて、味の素を充分にふりかけ、それへ熱湯を注ぐのだ、」 この時代にもリュウジさんがいたんだワ。

ちょっと不思議だったのは増上寺大僧正の道重信教が湯豆腐を食べる際に「醤油の中へねぎを切り込んだりするのはいけないことじゃ。ねぎは淫心を誘発するので、むかしから嫌われている。にらもいけない。生いもの類もいけない」

ねぎってエッチになるの?

この文を読んじゃうといつもカトちゃんの「ちょっとだけよ」を思い出しちゃうんだよね。

そして

「豆腐の一番うまいのは生のまま醤油をかけて食べるのじゃが、豆腐が出来るのを待っていて、水に入れずにすぐに皿にとり、温かいうちにすぐ食べるのじゃ」

ってホントの製造所の出来立てほやほやをお箸持って待っているのか?

そりゃあ最高の贅沢だよ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?