【トークレポート】Local Quest Lab ゲストトーク特別版(静岡県立駿河総合高等学校 有志団体"US")

こんにちは。Local Quest Lab主催のOwarai Quest(大洗クエスト)です。

* * * * * * * * * * * *

- Local Quest Lab

Local Quest Labは地域のことを地域に関わる人同士で探求していくコミュニティです。全国の各地域で「地方創生」や「地域活性化」など、様々な地域課題に対して知恵を絞って試行錯誤を繰り返しながら、より良い地域社会の実現に向けて活動する人たちの背景・過程・成果・挑戦を見える化し、地域に関わる・関わりたい人同士のつながりをつくることを目指しています。現在、月1で地域で活動する方をゲストに迎えて、活動内容について聞いていくオンライントーク会を開催していきます。

→詳細はこちら

Today's Guest

今回は特別版として、ボランティア活動やSDGsをテーマにしたイベントなどを行っている静岡県立駿河総合高等学校の有志団体「US」(アス)の活動について迫っていきました。

(実は今回のトークは、US代表の川畠さんから直接ご連絡をいただき、Local Quest Labでぜひお話ができたらということで実現しました。)

※イベントページ詳細はこちら

* * * * * * * * * * * *

Today's Quest Words

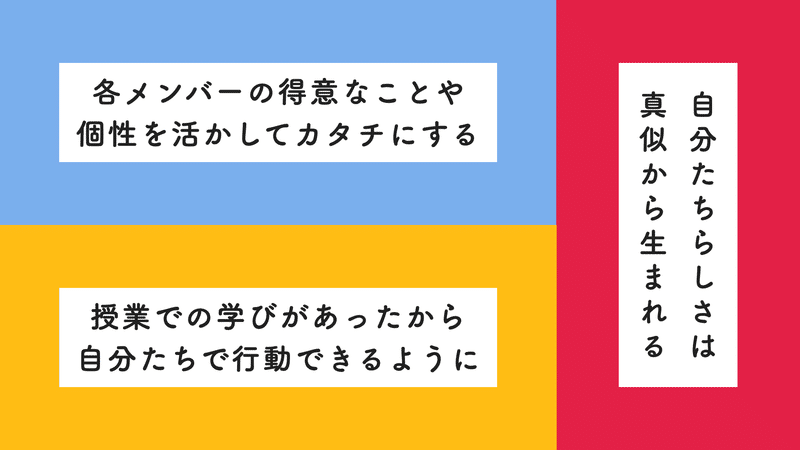

- Today's Quest Words

ゲストとのトークで気になった言葉の中から、「地方創生」や「地域活性化」につながるキーワードを3つピックアップします。こちらのトークレポートは、トークの詳細や一言一句をお伝えするのではなく、キーワードをもとに各々が解釈して、考えるきっかけを提供したいと考えています。

①各メンバーの得意なことや個性を活かしてカタチにする

②授業での学びがあったから自分たちで行動できるように

③自分たちらしさは真似から生まれる

* * * * * * * * * * * *

Editor's Note

Editor's Note

Local Quest Lab主催のOwarai Questメンバーによるあとがきとして、ゲストの印象や気づきを主観で書いたメモになります。

こんなにアクティブで、人のため、社会のために行動できる高校生に会ったことは正直ない。ましてや当時の高校生だった自分と比較をすると余計そう感じる。

高校に入学して、先輩たちが立ち上げたNPO法人で防災活動に参加。その後、2年生の時に、自分たちで有志団体を結成し、防災だけでない領域で地域に貢献する活動をスタート。

今回お話を聞いたUSの代表・川畠さんは「高校生だからこそできることをやれれば」とおっしゃっていたが、そのやっている話を聞く限り、それは高校生の域をとうに超えている。一人のソーシャルアントレプレナーとの対話の時間だった。

これまでに静岡県の各地でUSで主催したイベントなど、いろんな取り組みを企画・運営してきた。その際、一番ネックとなる資金面は地元の企業からスポンサー協力をしてもらっている。しかも、学業と部活の2つ(ちなみに、川畠さんは生徒会長もやっている)をやりながらUSの活動時間を捻出して、自分たちで地元の企業に営業活動を行なっている。

はじめは電話で企業とコンタクトを取るそうだが、企業は不思議そうに話を聞く。それは当たり前だ。高校生が企業に営業活動するなんて思ってもいない。それでもUSのメンバーは実際に足を運び自分たちの活動や思いをまっすぐに伝え、協力関係を築いている。

しかも、その企業が何をやっているのかを事前に調べて、自分たちと組んだらこんなことができるんじゃないか、こんなシナジーが生まれるんじゃないかとイメトレをしてから毎回訪問しているらしい。

比較する必要はないことだが、大学を卒業した22歳の新入社員でそんなことできる人は世の中にどのくらいいるだろうか。ほとんどの新入社員が一緒に同行する先輩社員に教えてもらって初めて知ることだ。

スポンサー獲得が成果となった事例として、残念ながら悪天候で中止となってしまったのだが、「静岡SDGs万博2023」という主催イベントがある。今年2月くらいから準備を進めてきた企画で、最終的に6社の企業にスポンサーとして協賛してもらった。

イベントは中止となってしまい、「ただただ悔しい」という思いだったが、そこまでの企画の中で、いろんな人や企業を巻き込んで準備をしてきた過程、そこでの学びは決して無駄ではなかったと思う。

USは学んだことを実践に活かすまでの速度と思考レベルがとにかく高い。というのも所属する静岡県立駿河総合高等学校の総合学科では、自分の生き方や将来について深く考える「産業社会と人間」という教科があり、1年次に全員が履修するそうだ。

その中で「職業と生活」といったテーマで、社会にはどんな仕事があって、どんなスキルが必要なのか、働くとは何か、そのために何を学べばいいのか、を一人ひとりが考えるそうだ。

一般的には20歳を超えてから考えそうな内容を15~16歳の時点で学び、社会との接点をつくっている。なんて実践的な学びができる学校なんだろうと思う。

学校としてアルバイトは禁止となっているみたいだが、そんな規則でもUSは社会との接点を主体的につくっている。おそらく、できない理由を探すことより「どうしたらできるか」を日々考えるのがUSのメンバーの根底にはあるんだろう。

USの活動は今後どうなっていくのか。川畠さんからは現状、自分たちの後を継ぐ後輩はいなく、自分たちもそれぞれ別の進路に進む予定で卒業後のUSの未来はわからないと言った。それでも最終学年の今年度、学業も部活動もしっかり悔いのないようにやって、USの活動もできることはどんどんアクションしていきたいという。

USの活動するきっかけや活動する際に大事にしていることなどをいろいろ聞かせていただき、学校という一つの場所やコミュニティだけでなく、それ以外の場所にも出てみて、そこでしか経験できないことは将来の人生やキャリアに役立つはずで、逆に学校の役割である学びの提供はそういった外での活動に役立つということに気づいた。

そういった相乗効果が生まれる教育のあり方や仕組みが今回のUSのお話からは感じることができた。より多くの人たちにその事例としてUSの行動をぜひ知ってほしい。特に行政・自治体には知ってほしい活動だ。知った上で、高校生の生の声やアウトプットを受け取ってほしい。そして、彼らの行動を行政だからこそできることで支援したり、産官学で連携してアクションしてほしいと思う。

最後に、USと同じく有志メンバーで構成している大洗クエストとしては、今回、川畠さんからぜひお話を聞いてほしいという連絡をもらい、まずはUSの活動や思いを微力ながらでもこういったカタチで発信できればと思った。

このご縁を大事に、次に貢献できることを私たちは引き続き模索していきたいと思う。

執筆:大洗クエスト 萬里小路忠昭

お話をフルで聴きたいという方はstand.fmで配信をしています。

6/13-6/16の4日間で1日1回、全4回に渡って放送予定です。

USさんのSNS

■note

* * * * * * * * * * * *

次回は通常版の朝活トーク(6/24開催予定)となります。お楽しみに。

* * * * * * * * * * * *

Archive

■2022年10月の回

■2022年11月の回

■2022年12月の回

■2023年1月の回

■2023年2月の回

■2023年3月の回

■2023年4月の回

■2023年5月の回

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?