◆読書日記.《小此木啓吾『日本人の阿闍世コンプレックス』》

<2023年6月4日>

小此木啓吾『日本人の阿闍世コンプレックス』読了。

小此木啓吾は以前『エロス的人間論』や『フロイト思想のキーワード』でもご紹介した事がある精神科医で、日本精神分析学会の会長を務めた事もある日本のフロイト研究の第一人者である。

ぼくはてっきり「阿闍世コンプレックス」といったら小此木啓吾だという認識があったのだが、これは小此木本人の学説ではなく、オリジナルはその師匠筋の古沢平作のものだったのだそうだ。

小此木はこの古沢学説である阿闍世コンプレックスを研究し、広く一般に紹介したので自分の中で「小此木と言えば阿闍世コンプレックス」というイメージが付いていたものと思われる。

古沢平作という人はフロイトに直接学んだ精神科医で、日本に精神分析学を導入し、我が国の精神分析の基礎を築いた人物だったのだそうだ。古沢は日本精神分析学会を創設し初代会長にもなり、弟子として小此木啓吾だけでなく『「甘え」の構造』で一躍有名になった精神科医・土居健郎などもいる。

「阿闍世コンプレックス」のアイデアはその古沢がウィーンに留学していた時期、フロイトに提出した論文『罪悪感の二種』の中に出ていという。

フロイトの考えた人の精神構造を説明するモデルであった「エディプス・コンプレックス」は、父-母-子の三者関係の構図から出来上がっている精神モデルであった。

フロイトはこの精神モデルを「あらゆる社会に存在する」としたが、これはあくまで欧米の家父長制的社会特有の構造であり、例えば母性的な社会ではまた別の精神構造になるのではないかという批判はマリノフスキーの『未開社会における性と抑圧』等でも出されていた。

古沢の「阿闍世コンプレックス」もそれと同じく、エディプス・コンプレックスの欧米型社会とはまた違った東洋型の精神構造モデルとして仏典の阿闍世物語を下敷きに母性型の精神構造の考え方を提示したわけである(因みに、この古沢の学説についてはフロイトはあまり興味を示さなかったらしい)。

因みの古沢学説における「阿闍世」の扱いは、元々の仏典からかなり恣意的に編集・改竄しているそうだが、当然ぼくの興味はそこにはない。要は中身だ。

「阿闍世コンプレックス」の精神モデルの特徴が良く出ている物語として、小此木は本書で長谷川伸の戯曲『瞼の母』を挙げて説明しているが、阿闍世物語よりかはこちらのほうがシンプルで分かりやすいかもしれない。

これを母子関係に絞って話をまとめると、だいたい次のような話になる。

――――――――――――――――――――――――――――――

息子は生き別れの生みの母を理想の親として慕っている。いつか会いたい。

だが、実際に会った母は、既に息子とは全く別の生活を作り上げており、現実の暮らしを失いたくないあまりに息子を斥けてしまう。

息子が幼い頃から抱き続けた理想の<瞼の母>に冷たくされ、彼は落胆する。

「これほど慕う子の心が、親の心には通じねえのだ」「おっかさん、そりゃ怨みだ。あっしは怨みますよ」と母の元を去る息子。

すると怨みを抱いたまま去っていく息子に未練を生じたのか、母は息子を追いかける。

しかし息子の足取りがつかめず、母はすすり泣く。

母に付き添ってきた今の娘が「縁がないってものは、こんなものなのかねえ」と言うと、母は「あたしが、わ、悪かったからだよ」と声を振るわせる。

その母子のやりとりを物陰で聞いていた息子は「俺あ厭だ――厭だ――厭だ――だれが会ってやるものか」と言いながらも未練を消せない。「俺あ、こう上下の瞼を合せ、じいッと考えてりゃあ、逢わねえ昔のおッかさんの俤が出てくるんだ――それでいいんだ」

物語はラスト、悪党の金五郎を息子が切り倒した後「おッかさあン」と呼ぶ息子の絶叫が聞こえてくる。彼はけっきょく、母を許したのである。――といった感じの物語となる。

(ちなみにこれも小此木啓吾によるまとめを元にして書いたが、このあらすじについてもある程度の恣意的な編集はあると思われる)

――――――――――――――――――――――――――――――

さて、この物語は次の三段階の心理を踏まえて進行する。

1)息子による、理想化された母への一体感=甘え

2)母による息子の信頼への裏切り=怨み

3)母と子の、怨みを越え許しあう気持ちの通い合い

こういったストーリーに象徴される精神構造が「阿闍世コンプレックス」の精神モデルと言っていいだろう。

いくつかポイントがある。

何と言っても特徴的なのは、西洋的な父-母-子の三角関係ではなく、母-子の「二者関係」というイメージが強い点であろう。

ここでは「父」の影響が薄いのである。

エディプス・コンプレックスの父-母-子関係の場合、父-母の夫婦間関係が強く、子供は父の側や母の側に一体感を抱いたり嫉妬を抱いたり、という風に夫婦間関係に割り込もうとするのである。

その心理的葛藤を克服していく事によって一人の人間としてやがて自立心を持つようになる。

しかし、阿闍世コンプレックスの場合、父-母の夫婦間関係は家庭内では存在感が薄い。

むしろ強いのは母-子の"上下関係"なのである(ここで依然ご紹介した中根千枝『タテ社会の社会構造』の内容を思い浮かべてみてもいいだろう)。

この精神モデルにおいて「父」の存在感が薄いのは、小此木の提示した「阿闍世コンプレックス」の考え方が広まった1980年代の家庭内の状況が関係している。

現代日本の家庭の変化の大きな特徴の一つは「大家族から核家族へ」というものであった。

核家族化の時代にあって「父」は、もう「一族の長」という大きな集団の中の権力を意味してはいない。欧米的な父-母-子という最小限の単位の枠の中に納められた、いち構成員でしかない。

そういった家庭の内にあって「父」という権力は「直接的な支配権力」を意味してはいない。

この家庭モデルの中にあって父という存在は、平日の昼間は会社に行っており、たまの休暇以外には存在感を示せない人物なのである。

つまり、これも「阿闍世コンプレックス」の考え方が広まった1980年代の「夫が会社員/妻が専業主婦」という家族モデルが基準になっている。

「阿闍世コンプレックス」の精神モデルとは、こういった「核家族化」「夫が会社員/妻が専業主婦」という家庭モデルを基準に作られたものだと言えるのかもしれない。

「阿闍世コンプレックス」が成立している家庭における「父」の権力とは、ある意味「天皇」のようなものなのかもしれない。つまり「象徴的権力」である。

小此木もその当時の家庭内での父の位置づけは「父親が家庭の中でその影響力をふるうのは、むしろ一つのイメージとしての機能を発揮することによってである(P.129)」と指摘している。

例えば、母が子を躾ける際に「お父さんが帰ってきたら叱ってもらいますからね」や「お父さんが怒るわよ」といった感じで、父は母子の感情的な問題に対して局外中立的な立場で一定の距離を保つ。

そういった関係性が阿闍世コンプレックス的な家庭内で問題を起こさない「父」のモデルとして小此木が提示しているイメージである。

こういう家庭の子供にとって家庭内の直接的な支配権力は「母」なのである。

子育てにおける主導権を母が一手に握っているのが、この時代の「阿闍世コンプレックス」の精神構造に当てはまる家庭だと言えるだろう。

だからこそ、欧米のエディプス・コンプレックスのような「父-母-子」という三角関係ではなく、「父」の影響力が薄まった「母-子」の二者関係による精神構造となる。

阿闍世コンプレックスはこの「母-子」の二者関係による葛藤が人格形成に影響を与え、それが日本人の精神構造になっていると説明するわけである。

そして、この「母-子」の二者関係によって「息子による、理想化された母への一体感=甘え」、「母による息子の信頼への裏切り=怨み」、「母と子の、怨みを越え許しあう気持ちの通い合い」という心理段階を経るというのが、小此木の説なのである。

本書はそんな著者による阿闍世コンプレックスの精神構造を説明し、出版当時(1982年)の家庭状況・社会状況に会わせて説明する阿闍世コンプレックス論集となっている。

ぼくとしてはこの学説は、土居健郎『「甘え」の構造』、河合隼雄『母性社会日本の病理』と三位一体をなして、日本人の精神傾向をある程度説明できている点が、なかなか面白いのではないかと思っている。

《日本の組織に見る「阿闍世コンプレックス」について》

「阿闍世コンプレックス」における「母なるもの」というのは、ユング派の精神科医・河合隼雄の「母性社会」の考え方から流用してきて「所属する組織」「所属する団体」を当てはめて考えてもいい。むしろ、そっちのほうがしっくりくるだろう。

自分の所属する会社、ママ友の集い、所属する部活、所属するチーム、などなどである。

そういったものに、日本人は依存的な心性を抱いているというのが「阿闍世コンプレックス」的なものである。

熱心な社員は会社のために身を粉にして働く。これは自分のためというよりかは、暗に会社に「恩」を売って、自分を認めてもらう事を無意識に期待しているわけである。

しかし、それで評価が上がらないと「あれほど会社のために頑張って働いたのに、会社は自分を分かってくれない!」と、息子が母に怨みを抱くように会社を怨む。

しかし、そんな社員も、会社からその苦労を労われたらその怨みも忘れて許してしまう。

相互依存的心性なのである。

社員は身を粉にして働く代わりに、無意識に会社に対して恩を売っている感覚でいる。親に認めてもらいた子供のように、社員というのは会社や上司に認めて貰いたがる。

ムチャな仕事も文句言わずにこなせば、会社はその代わりに自分を認めて貰えると考える。

上司や会社の側も、多少の無茶な仕事や残業もやってくれるだろうと暗に期待しているし、労使協定にもないような暗黙のルールを社員に強要する事を、当然だと考えている。

その代わり、そういった会社のために仕事をしてくれる社員はよほどの事がない限り解雇される事はない。

厳しい罰を与えられる社員というのは、上司からの「暗に期待している事」を察して巧くすくい上げずに、その期待に背く事をしてしまった場合である。

双方ともに「許してくれるよね?」という暗黙の依存心を持っている。それが日本的な「甘え」なのだ、というわけである。

小此木は日本人が家庭や職場での親子関係・対人関係のトラブルの多くが、実際には日本的にやっているのに、頭の中、観念の中では欧米風にやっているつもりになっている矛盾から生じている、と主張している。

ぼくは以前から「日本の企業の内部で行われる不正の数々といったものは、西洋式の組織に合わせて作られたルールを、そのまま日本式の組織に輸入して組み込んでしまったための歪みが出ているのではないか」と言っていたが、これはその考えに近いものだとも思える。

例えば、株式会社というのは欧米の文化から出来上がっていて、基本的にはキリスト教的な「契約」の考え方で成り立っているものである。

しかし、実際に日本の企業内の状況を見てみれば、労使協定にも社内規定にも書かれていないような、その企業独自の「暗黙のルール」がどの会社にもあまりにも多いという事に気づくだろう。

休憩時間にも仕事をしなければ顰蹙を買ったり、職場の掃除は就業時間前までに持ち回りで担当になった人が済ませなければならなかったり、就業時間外でも仕事に関するメールに返信しなければ上司から叱られたり、制服を着替えている時間は勤務時間に入らなかったり、就業時間前までに仕事の準備を全て整えて職場にいなければならず、その準備時間は勤務時間にはあたらなかったりといった職場の独自ルールは、日本ではどの職場でも多かれ少なかれ存在しているのではないだろうか。

こういった「契約」に書いていないルールというものは、巧く「察して」文句も言わずにこなすのが「日本式」というわけである。

そして、新入社員というものは、そういった職場の暗黙のルールにある考え方を身に沁み込ませていく事で、会社になじんできた、その集団に馴染んできた、という実感を持つものではないだろうか。

こういった所に、企業内に存在している、組織-社員(母-子)間に関係している相互依存的な「阿闍世コンプレックス」の姿を、ぼくは見てしまうのである。

《日本人の身内びいきについて》

「阿闍世コンプレックス」モデルに当てはまる典型的な日本人像というのは、身内に対しては非常に甘い。

どんなミスをしても「タテマエとしての処分」だけはするが、許してしまうのが「阿闍世コンプレックス」的な心性だ。母-子関係の、許し合う事で絆を深める心性である。

官僚組織など古い日本的体質の残っている組織にはそういう傾向は強いのではないだろうか。

こういった「身内に甘い人事」を許してしまう体質というのでぼくが思い浮かべるのが、以前対談集『昭和陸海軍の失敗』の記事でご紹介した大日本帝国陸軍参謀・服部卓二郎と辻正信のエピソードである。

服部卓二郎と辻正信のコンビはノモンハン事件において主任参謀であったがソ連軍に大敗北を喫した。

だが彼らは「将来有望な人物」という陳情もあって免官される事もなく、いったん左遷されるも再び参謀本部に戻ってくる。

そして彼らは再びガダルカナル作戦で戦死者二万五千人という甚大な被害を出した責任を取り、いったん東条英機の秘書官に転属されるが、十カ月あまりでまた参謀本部に戻ってきてしまう。

どのような失敗をしても、よほどの事がない限りクビになる事はない。

「能力よりも人間関係」というのは、今も昔も共通して見られる日本型組織の傾向なのかもしれない。

第二次大戦では、日本の陸軍だけでなく海軍も同じような「身内に甘い人事」を行う体質があった。

例えばミッドウェー海戦で大敗北を喫した際、命からがら戻ってきた南雲忠一中将は山本五十六司令長官に対してヌケヌケと「もう一回、自分達に名誉回復の機会をくれ」と訴えるし、山本も「よかろう」等と許してしまっている。

山本五十六が自らの責任と感じていたら、南雲中将に「よかろう」等と言えたものではないだろうと『昭和陸海軍の失敗』の中の対談でも批判されている。

海軍も山本五十六や南雲忠一に責任を取らせる事はできなかったのである。

陸軍も海軍も、組織の仲間内では「責任」というものについては誰も彼も回避して自ら責任をとろうとしない無責任体質が板についてしまっていて、責任を取らせられるのは孤立した「良識派」や「改革派」くらいなものだった。

こういう組織にいる人間というのは、母に抱かれた子供のように組織に対して「甘え」ている。依存心を持っている。

組織のためならば、他社や消費者や他の派閥など、「余所者」に多少の迷惑をかけても良いが、自分の組織に迷惑をかけたと感じたら、涙を流して謝罪するほどである。

これは実例を先日の記事、佐高信『戦後企業事件史』のレビューでもご紹介した。

一九六八(昭和四三)年一〇月、三菱油化四日市工場が絵具のように真赤な汚水を出し、付近の住民から通報を受けて四日市海上保安部に当時勤めていた田尻宗昭が、それを調べた時、担当の三菱油化の課長は「私は二代も前から三菱に働かせてもらっているのに、会社に対して何とも申しわけないことをしてしまった。会社のカンバンにドロをぬった」と涙を流さんばかりで、ただただ会社にすまないの一点ばりだったという。そして、食事もできないほどやつれて、家族が自殺を心配するほどになったとか。

取調べには礼服を着てきたというが、その課長の頭の中には、港を汚し、社会に損失を与えたという意識はまったくなく、ただただ会社のメンツを傷つけたという思いだけでいっぱいだったのだろう。企業というものが人間をそこまでも洗脳するものか、と田尻は不気味な感じがしたと書いている。

この感覚は、身内に対しては真剣に謝罪するが、余所者に対しては形式的な謝罪で済ましてしまう、昨今の企業トップや政治家の謝罪会見でもよく見られる光景ではなかろうか。

日本人の身内びいきは「阿闍世コンプレックス」的な精神構造が原因だ、というのがこの論の特徴でもあるだろう。

《日本人の「察する」能力と阿闍世コンプレックス》

本書を読んでいて最も傑作だったのが、次のエピソードである。ちょっと長くなってしまうが、そのまま引用してご紹介しよう。

これもある病院での話。若手のスタッフが会議の席でしきりに院長に対して、「院長、自分の御意見をきかせて下さい」とつめよっている。ところが、院長はのらりくらりとして、なかなか自分の意見を言わない。事務長がこう言っている。婦長がああ言っている。副院長の意見はこうだ、とは言うのだが、自分の意見を言わない。若手の医師たちは、この院長を批判して、なんということだ。院長が最高責任者なのだから、院長自身の意見を、たとえ個人としてでも語ってほしい、何故自分の意見をはっきり言わないのか、と憤慨している。

しかし、院長にしてみると、「そもそもわたしには意見がないのだ」と言う。「わたしは、みんなの意見をよくきき、みんなの意見の調和で病院をやってゆくのだから、わたしの意見は言わない方がいい」と言う。けれども合理主義の若手医師からみると、これはまことに巧妙なトリックである。実は、事務長だ、婦長だ、副院長だというのは、院長の腹心であって、まさに、それぞれの腹の中に院長の心をのみこんでいる。そして、院長が言ってほしいことを、かわるがわる代弁している。しかし、もし、その意見にまちがいがあれば、その責任は、公的に発言している婦長、副院長、事務長の方にいき、院長のところにはいかない仕組みになっている。しかも、会議の席での院長は、大変「民主的」で、おっとりしていて寛容で、"大人物"のように見える。院長に言わせると、「これが日本的なやり方で、日本人はもともと大変民主的な国民なんですよ」ということになる。しかし実は、まことに「独裁的」なのであって、しかもけっして尻尾をつかまれぬように出来ている。いや時によると、若手医師の中にさえも、「腹心」がいてちゃんと"根まわし"ができているように見える時もある。同様の傾向が、学会での時でもみられることがしばしばで、一番偉い人とか、人望のある人というのは、自分の意見を強く主張する人間ではない。むしろ、今の院長型の、何を考えているのかよくわからぬ人、みんなの意見が、なんとなくその人の意見になってしまうような人である。

つまり、この場合にも、お互いの間ではっきり自他の区別、時には対立しあうような「個」としての人格はあいまいなのが理想なのであって、「個」があまりにも表に出る人は、きらわれるか、敵をつくるか、いずれにせよ、適応がよくなくなるおそれがある。

しかも実はこの場合、周りの「腹心」が院長の代弁をするだけでなく、さらにもう一つの面があることが多い。つまりそれば、逆に院長が、みんなの言いたいことを察知するすぐれた才能をもち、それが最後になると、なんとなく院長の意見みたいな形にまとまるように会議をもってゆくという動き方である。

そしてこのように、かわるがわる他人の意見を代弁しあい、けっして自分の意見は自分の意見として自分の口からは明確に主張しないという相互関係こそ、まことに日本的な人間関係であって、「察し」「配慮」「共感」「同一化」といった心理学的能力は、日本人のもっともすぐれた資質ということができるが、それらはすべて、「個」がなくなることを目指していることになる。むしろ相手と一つになり、どこまでが自分でどこまでが他人なのかをあいまいにしてしまう能力である。

これは笑うに笑えない「あるあるネタ」だと思う。

上のエピソードは勿論本書の「阿闍世コンプレックス」のテーマにあわせて出してきた日本人的な精神構造を説明する逸話なのだが、ここに嫌らしいほど露骨に日本人的な組織に見られる相互依存的な心性の形が見られるとは思えないだろうか。

上でも述べたように日本の組織の深層心理には「能力よりも人間関係」という原則が存在しているが、ここで引用したエピソードでもそういった原則が組織の構造として出来上がっている事に気づく事であろう。

勿論ここで院長の心を察して、院長がどのような意見を望んでいるのかを自らの意見として発言する「腹心」らというのは、人事考課でも贔屓目に評価され、日本組織の中でも出世しやすいタイプである。

こういったタイプは普段からこういった上司の「望みそうな意見」を上司とコミュニケーションをしていく内に学んでいくわけである。

それは休憩時間の雑談であったり、タバコ休憩の時であったり、あるいは「飲みニケーション」の時などで情報収集するわけだから、「仕事とプライベート時間は分けて考えています」とか「家内を待たせてありますので飲み会は出席できません」と交流を固辞するタイプの人間、は出世街道からいつの間にか脱落していってしまうのである。

因みにぼくはこういう上司の望む事を察する事がとても苦手な質で(笑)、昔の上司には随分と怒られたものである(このためぼくは組織の中でほとんど出世しないタイプの人間であった)。

例えば「あれはどうなっている?」と上司が聞いてくる場合、ぼくは必ずと言っていいほど「"あれ"とは何の事でしょうか?」と聞き返すのだが(すぐ「あれかな?」と察しはつくのだが、万が一間違っていたらすれ違いが起きるので念のために必ず確認するのである)これがどうも上司をたいへんイラつかせていたらしい。

何度も「何でお前は俺の言う事をすぐ察しないんだ?お前はいったい何年俺といっしょに仕事をしてるんだ?お前の同僚のAは俺が『あれ』と言ったらすぐ「ああ、あれですね」と理解するぞ?」と怒鳴られたものだ。

このエピソードからも、ぼくが合理主義的、上司が相互依存的な考え方で、そのために対立してしまっている事が分かるだろう。

こういった「相手の望みそうな意見を察する」という能力は、あるいは日本人は学校教育や試験勉強でも刷り込まれる考え方なのかもしれない。

学校のテストというものが「本当に正しい事は何なのか」という事を求めているわけではなく、「試験の出題者が望んでいる答えは何なのか」という事を「察し」て解答する能力が求められているのだという事は、試験対策などでは良く言われている事だ。

学校のテストで「あくまで最新の学説はこうなっている」等という答えを解答用紙に書いても、決して点はとれない。

学校の授業で示された「ここ、テストに出るゾ」という部分を書かなければ正解にならない仕組みになっているのは、そういう理由がある。

このような「察し」「配慮」「共感」「同一化」といった日本人の特性としてあると言われている能力を、小此木は「日本人のもっともすぐれた資質ということができるが、それらはすべて、「個」がなくなることを目指していることになる」という風にその特徴を指摘している。

しかし、このような日本人の特性というものは、小此木自身は「かなり肯定的に語った」と言っている。

が、明治から続く西洋文化の取り入れによって、これには様々な歪みが生じているのではないかというぼくの推測も、同様に小此木も感じていた事であったようだ。

西洋風の個人主義、実力主義、合理主義は、わが日本社会にとってタテマエである。それ故、われわれ日本人は、少なくとも青年時代には、この西洋原理を身につけることで、自らの「個」を確立しようとする。しかし、それはあくまでタテマエであって、完全な実現は難しい目標である。とくに日本国内で、日本人同士の中で暮らしているかぎり、常にそれは理念的、観念的なものに終始しがちである。

少なくとも現在の日本の組織の多くは、西洋型の組織システムをベースに作り上げられているのだが、その中身に渦巻いている組織の「裏」のロジックというものは、非常に日本人的な阿闍世コンプレックスの原理が流れている。

だから「西洋風の個人主義、実力主義、合理主義」を自分の理想として貫こうと考えて生きている人間には、日本人社会は生きづらいものになってしまうのではないかと思うのである。

「自立」「個」の主張、実力主義、権利と義務の思想……。それこそ"民主主義"の精神ではないか。

しかし、彼らは、そのままだと、必ず挫折する。教授や上司と衝突して、いつの間にか人脈の主流から外されている自分に気づく。

同僚、先輩からは「個人主義者」「ガメつい奴」「自分の能力を鼻にかけてる」「理屈っぽくてつきあいきれない」「攻撃的だ」「スタンド・プレイが多すぎる」「何かというとすぐに向こう(アメリカ)では、だ」……などと陰口をたたかれている。後輩の中には、内心、あこがれるものもいるが、「あの人にくっついていては、主流派にはなれない」という不安をもたれる。

《日本人の新しい世代の精神構造モデルを考える》

現代っ子は傷つきやすい……というのはもう40年以上前から言われてきた事らしい、というのを本書を読んで気が付いた。

こういった昔の本で「その当時の常識を知る」というのは、別の意味で刺戟的だ。自分の持っている常識が「今にしか通用しない常識」だと知れるからである。

昔の本を読む楽しみというものの中の一つには、そういう所もある。たかだか数十年前の常識が、もう今の常識とは違ってきているという事に新鮮な驚きを感じる。

『日本人の阿闍世コンプレックス』の中でもう一つ興味深かったのは、既に40年前から日本は託児所・保育所がじゅうぶん整備されていないという問題が指摘されている点であった。

ぼくはたびたび好んで昔の本を読むのだが(古本が好きなためでもあるだろう)数十年前の本を読んでいて気づくのは、今も現政権に対して上がっている批判の内容が、もう既に数十年前に書かれた本の中にも、全く同じ内容で批判されていたりする事である。

様々な問題がそれだ。

東京などではお馴染みの朝の通勤ラッシュも半世紀以上昔からほぼ解決していないし、政官民が結託した汚職など明治時代から延々と同じ事が繰り返されている。本書で指摘されていた、子育て支援の問題も全く同様なのだ。

過去の本を読む時に気を付けたいのは、その本の知識の中で何が今も使えて、何がもう既に古いものになって使えなくなってしまっているか、と考える事ではなく、その知識を現代版にアップ・デートする事だ。

スラヴォイ・ジジェクが言っていたように、その思想家や知識人が現在も生きていたとしたら、彼らはどのような思想を打ち立てるのか、その思想家のレンズによって現代を眺めてみる事である。

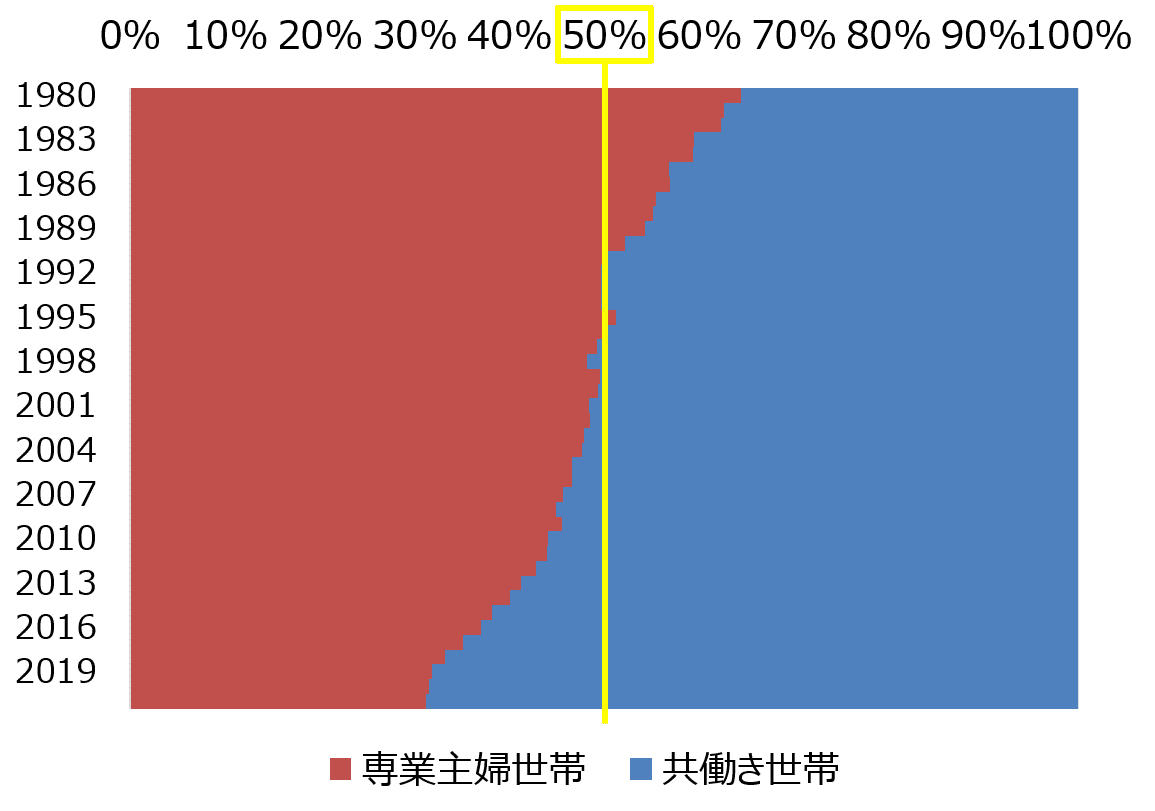

阿闍世コンプレックスの精神構造のモデルは、1980年代の「核家族」「夫が会社員/妻が専業主婦」という家庭像をモデルに組み立てられている。

この時期(40年前)に子供時代を経験した層はいま企業の中では40~50代になっていて、おそらく課長~部長クラスの役割を負っている事であろう。

だから恐らく、昔からある企業の中ではこの手の「阿闍世コンプレックス」のロジックは「組織の論理」として今も健在であろうと思われる。

若い組織でもない限りは、上層部の老人たちから中間管理職の中年男性らに至るまで、多少なりとも「阿闍世コンプレックス」の感覚を持っているのではないだろうか。

しかし、このモデルは最近も通用するだろうか?

現在は専業主婦世帯よりも共働き世帯のほうが多くなってきており、だいたい6~7割が共働きになっているようである。

こういう所から考えても、現在の家族構成は「阿闍世コンプレックス」の世代とは違ってきているし、その人格形成時期に経験する家族関係にも変化があるだろう。

そのため「阿闍世コンプレックス」とはまた違った、何かしらこの世代特有の精神構造が出来ているのではないだろうか。

恐らく「阿闍世コンプレックス」の世代と、共働き世代との間で考え方の違いという事は今後、顕在化していくのではないかとも思われる。

では、共働き世代の精神構造とはどういったものになるのだろうか?

精神分析の専門家でもないぼくが安易な推測はできないが、共働きや父親の家庭参加といった傾向からすると、家庭の構図はエディプス・コンプレックスに近い形になっていくのではないかとも思える。

または、託児所・育児所によって保育士や同年代の子供達と一緒にいる事のほうが多い環境で育った子供というものを理解するには、また阿闍世コンプレックスともエディプス・コンプレックスとも違う精神構造のモデルを想定しなければならないかもしれない。

「"両親"とは交換可能な価値を持つ存在である(もっと広い概念の言葉となる)」といった認識を持つのか、それとも「両親よりも他所の同年代の横の繋がりが強い」といったヨコ関係の意識が芽生えるのか。

新たな世代の精神構造モデルというものは、あるいは昨今の若手作家(小説家でも漫画家でも)の家族観や物語の中に、阿闍世物語のようなモデルが存在しているかもしれない。

最近ぼくがどうだろうと思っているのは、「フィクションが自らの自我形成の重要なパーツとして組み込まれるようになる精神構造モデルが出てくるのではないか」というアイデアである。

これは子供時代に、身近に精神構造のモデルとして影響を与えるほどの人間関係が構築できていないというケースである。

子供時代に両親が共働きで家族と過ごす時間というものが少なく、人間関係が希薄なまま過ごしていると、その人の人格形成に影響を与えるのはもはや現実の人間関係ではなく、熱中している子供向けアニメであったり、ゲームであったり、児童文学であったり……といったフィクションのほうがよほど強いインパクトを与えるのではないかという事である。

例えば、「初恋がアニメのキャラクターだった」という子供も最近では珍しい事ではないだろうし、それが「尊敬する人」「頼りたい人」「依存心を沸き立たせる人」等に広がっていてもおかしくないのではないだろうか。

そういう子供は父親や母親に理想自我を見るのではなく、アニメやゲームの人気キャラクターをロール・モデルとしてその行動指針や倫理観を自らに取り込んで人格形成を行っていくのである。

(※これはあくまで専門家でも何でもないぼくの個人的なアイデアでしかないので、精神分析学的に基本的な間違いをおかしている恐れもあるとお断りしておこう)

土居健郎の『「甘え」の構造』が1971年、河合隼雄の『母性社会日本の病理』が1976年、そして小此木啓吾の『日本人の阿闍世コンプレックス』が1982年、といったように70年代~80年代は精神分析学が日本人の精神構造を説明するモデルを提示して評判となった本がいくつも出された。

そろそろ、日本の家族構成の中身も変わりつつある今、専門の精神科医はどのような見解を持っているのか、これらの認識もアップデートしておきたいものである。

ただ、さすがにフロイト学説は既に「過去のものだ」とも言われる状況にあっては、阿闍世コンプレックスに代わる新たなモデルも出にくくなっているのか。

ちなみに、ぼくとしては本書を読んでいて色々と自分の子供の頃のトラウマを呼び覚まされて思わず呻き声をあげてしまったり、自分の家族関係を顧みて頭を抱えたりと、ある意味で苦しい読書だった(笑)。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?